整備白書R4年より その6

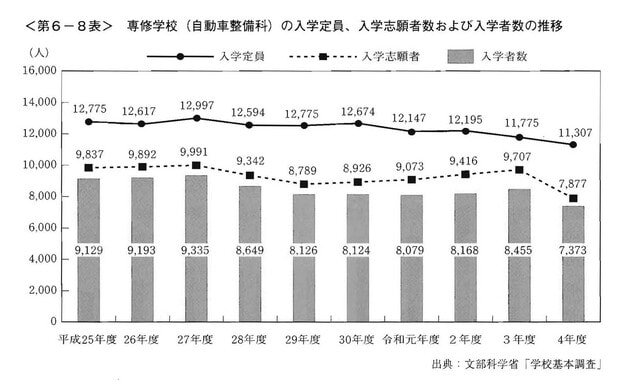

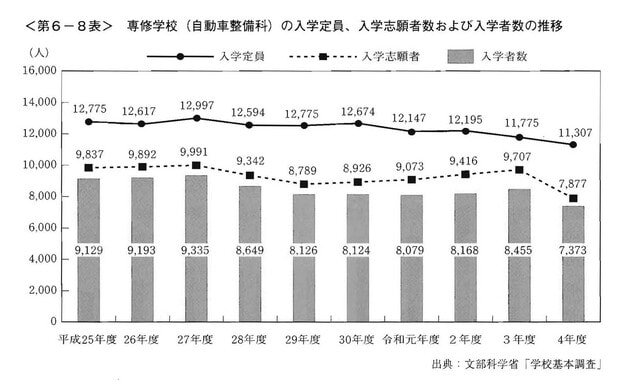

整備白書の中に「若手整備要員の育成」という項目での集計グラフが掲載されている。

このグラフは、整備専修学校(整備系専門学校や専門大学)と受け入れ入学定員、入学志願者、入学者数を集計したグラフだが、H25~R4の総てで、入学者定員に対し、入学志願者および入学者数は下回っている。

特にR4年は入学者定員が11,307人に対し、入学者が7,373人と約65%と低率に留まっている。しかも、この入学者の7,373人は前年対比87%と著しく落ち込んでいる。

この理由は様々に想像できるが、要は結構高額な学費を投入して整備士資格を2年なり3年なりで得ても、整備関係の就業先に勤続しても、満足な給与が得られないというところにありそうだ。

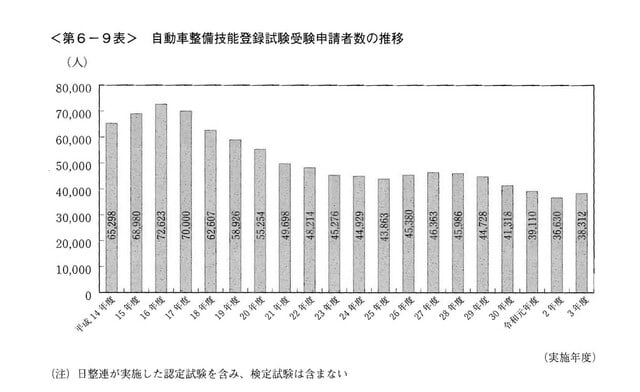

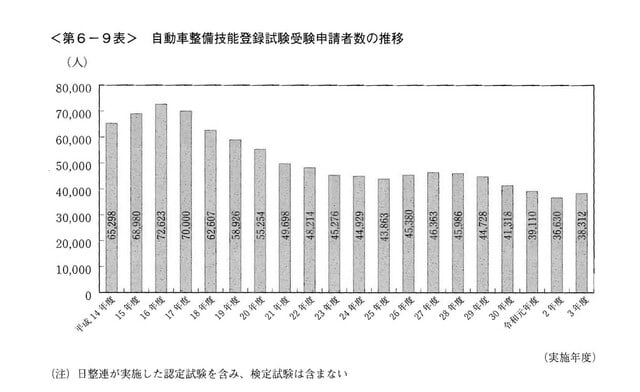

別のグラフでは、年別の整備士資格受験者数のグラフが掲載されているが、このグラフではH16をピークに、年々受験者数は低下する傾向が現れていることかも明かだろう。

また、整備学校の近年の傾向として、外国人学生の獲得に力を入れ、個別学校では昼間働きその後夜間を含めて整備教育しているなどのカリキュラムを取り入れている様な話しを聞くこともある。外国人学生で日本の整備学校に入校するとは、欧州先進国ではあり得ず、アジアの近年自動車の普及が著しい発展途上国が多いと想像できるのだが、おそらくそれなりの借入して日本に来てからも学費を就業するなど、日本人より余程リスクを込めて入学しているのだろう。それもコロナパンデミックの影響で低下しつつ回復の傾向は見られるとはいうものの、円安基調もあり、相対的に日本の価値が薄れ行く中では、今後大幅に増大することもない様に思える。また、彼ら外国人学生は、整備士取得後、ずっと日本で整備士として就業し続けるというより、借入金の返済が終われば、母国へ帰る事例も多いと想像できる。

拙人は、この整備関連の業種の直接もしくは間接的に触れ合い半世紀近くになるのだが、近年の車両の電子化とかあるのだが、車両技術は進歩して来たが、整備スキルがそれに従って上昇して来たとは思えない。そう思う理由として、整備関連学校卒業生で損保の調査員になる者も20年位前より増え始める傾向があり、それらの者への教育という場面で触れ合ったり、ディーラーなどでの若手従業員と話したりして感じて来たのだが、昔より車両の整備技術とか構造に対する執着力が低下していることを感じ続けていた。

何故、こういう風に思うのかと云う要因に、車両のトラブルに限らず広く眺めれば、様々なトラブルとか問題が生じる場合あらゆる場合にあり得るのだが、深い洞察だとかことの真因を追求することを始めから思考しないで、その場の対処を思考することが多過ぎる様に思える。これは、例えて見れば、顧客の訴えを十分問診しないまま、可能性のありそうな部分を次々取り換えて行くという、そこには情報と諜報の違いとか、可能性を考慮した優先順位も戦略観もないという思考がありそうに思える。

現在はネット社会だから、ネット検索において、様々な一致する情報は得られるのだが、構造やシステム的なロジック(アルゴリズム)を思考しないまま、その情報に手当たり次第当たって行くのは、これプロの仕事ではない。ネット情報の価値を否定はしないし、それも情報の一つではあるのだが、メーカーの修理書とかで制御ロジックの片鱗を類推しつつ配線図集なども見て、思考しなければならないのだが、そういう基本動作ができていないがため、応用思考ができないのではないかという思いもする。

ただ、整備士側の欠点ばかりを指摘もできない。修理書にしても会社のマニュアルにしても、ことの根源までを解説している場合は少ないだろう。特に現代の車両も含め機械は、純機械的な部分と、制御としてのソフトウェアが絡まったメカトロの塊であるが、現代の修理書では、対外的な知的財産保護とか様々な要因で、あえてシステムアルゴリズムをぼやかしてもしくはねぐってしまっている記述が蔓延してしまっている。こういう不十分な情報から、ことの真因を類推するのは、情報と諜報の違いを洞察するに等しい思考が必用だと思うのだが、そういう思考を教える者が少ないという現実も感じる次第だ。

整備白書の中に「若手整備要員の育成」という項目での集計グラフが掲載されている。

このグラフは、整備専修学校(整備系専門学校や専門大学)と受け入れ入学定員、入学志願者、入学者数を集計したグラフだが、H25~R4の総てで、入学者定員に対し、入学志願者および入学者数は下回っている。

特にR4年は入学者定員が11,307人に対し、入学者が7,373人と約65%と低率に留まっている。しかも、この入学者の7,373人は前年対比87%と著しく落ち込んでいる。

この理由は様々に想像できるが、要は結構高額な学費を投入して整備士資格を2年なり3年なりで得ても、整備関係の就業先に勤続しても、満足な給与が得られないというところにありそうだ。

別のグラフでは、年別の整備士資格受験者数のグラフが掲載されているが、このグラフではH16をピークに、年々受験者数は低下する傾向が現れていることかも明かだろう。

また、整備学校の近年の傾向として、外国人学生の獲得に力を入れ、個別学校では昼間働きその後夜間を含めて整備教育しているなどのカリキュラムを取り入れている様な話しを聞くこともある。外国人学生で日本の整備学校に入校するとは、欧州先進国ではあり得ず、アジアの近年自動車の普及が著しい発展途上国が多いと想像できるのだが、おそらくそれなりの借入して日本に来てからも学費を就業するなど、日本人より余程リスクを込めて入学しているのだろう。それもコロナパンデミックの影響で低下しつつ回復の傾向は見られるとはいうものの、円安基調もあり、相対的に日本の価値が薄れ行く中では、今後大幅に増大することもない様に思える。また、彼ら外国人学生は、整備士取得後、ずっと日本で整備士として就業し続けるというより、借入金の返済が終われば、母国へ帰る事例も多いと想像できる。

拙人は、この整備関連の業種の直接もしくは間接的に触れ合い半世紀近くになるのだが、近年の車両の電子化とかあるのだが、車両技術は進歩して来たが、整備スキルがそれに従って上昇して来たとは思えない。そう思う理由として、整備関連学校卒業生で損保の調査員になる者も20年位前より増え始める傾向があり、それらの者への教育という場面で触れ合ったり、ディーラーなどでの若手従業員と話したりして感じて来たのだが、昔より車両の整備技術とか構造に対する執着力が低下していることを感じ続けていた。

何故、こういう風に思うのかと云う要因に、車両のトラブルに限らず広く眺めれば、様々なトラブルとか問題が生じる場合あらゆる場合にあり得るのだが、深い洞察だとかことの真因を追求することを始めから思考しないで、その場の対処を思考することが多過ぎる様に思える。これは、例えて見れば、顧客の訴えを十分問診しないまま、可能性のありそうな部分を次々取り換えて行くという、そこには情報と諜報の違いとか、可能性を考慮した優先順位も戦略観もないという思考がありそうに思える。

現在はネット社会だから、ネット検索において、様々な一致する情報は得られるのだが、構造やシステム的なロジック(アルゴリズム)を思考しないまま、その情報に手当たり次第当たって行くのは、これプロの仕事ではない。ネット情報の価値を否定はしないし、それも情報の一つではあるのだが、メーカーの修理書とかで制御ロジックの片鱗を類推しつつ配線図集なども見て、思考しなければならないのだが、そういう基本動作ができていないがため、応用思考ができないのではないかという思いもする。

ただ、整備士側の欠点ばかりを指摘もできない。修理書にしても会社のマニュアルにしても、ことの根源までを解説している場合は少ないだろう。特に現代の車両も含め機械は、純機械的な部分と、制御としてのソフトウェアが絡まったメカトロの塊であるが、現代の修理書では、対外的な知的財産保護とか様々な要因で、あえてシステムアルゴリズムをぼやかしてもしくはねぐってしまっている記述が蔓延してしまっている。こういう不十分な情報から、ことの真因を類推するのは、情報と諜報の違いを洞察するに等しい思考が必用だと思うのだが、そういう思考を教える者が少ないという現実も感じる次第だ。