【書評】トヨトミの野望

従前、書評として「トヨトミの逆襲」(2019年上梓)を記していたが、今回は「トヨトミの野望(2016年上梓)のことを記したい。つまり本の上梓順としては逆転しており、前作より以前の出来事が記されているのだ。

もっと端的に本の概要となるが、既に記した「逆襲」はトヨトミ家直系の坊ちゃん社長が主題(主人公)。だだ、今回の「野望」は、坊ちゃんが社長になるまでの経緯として、トヨトミで初のサラリーマン社長たる武田剛平(間違いく奥田碩(1932/12/29生で間もなく満89才)のことだろう。

以下は、混乱するので勝手な思い込みとして実名を該当させて記すが、必ずしも事実確認したものでなく物語から読み取った内容であることを前提とする。なお煩雑になるので敬称は略させて戴く。

奥田は、大学(一橋大だと云うからそれなりの学力もあったのだろう)卒業後、官僚などには見向きもせず、これからは自動車の時代と確信しトヨタを選択したそうだ。ただし、当時はトヨタは自工と自販が分離していた時代で、この自工と自販のかなりの身分格差と限界と云うことを知らずに自販に入社してしまったと自覚していたそうだ。

その奥田、長年を経理部門で過ごすが、学生時代から歯に衣着せない直言気質を持っており、自販と云えども大企業にありがちな一種の権威主義の中で、端的に云って左遷人事となるフィリピン駐在員として7年を過ごすことになる。海外駐在員でも北米のニューヨークとかカルフォルニア、欧州の名だたる都市なら栄転エリートコースだろうが、現地人2名を合わせフィリピン支社の総員はたったの4名という超小規模支店で、そこに7年も塩漬けにされていること自体が、他から見れば、もう芽が出ないことは判りきっている。しかし、奥田はそんなことに一切お構いなく、フィリピン大統領のマルコスだとかその妻イメルダやフィリピンの裏社会の実力者とコネクション作りに励んでいたという。

それと、この奥田だが身長180cmあまり、大学まで柔道をやり(段位は4とも6段ともいう)強い腕っ節がある体育系かと思うと、ヒマがあると小説や哲学書を読んでいるというかなり知的水準が高い人物だったことが判る。

そんな中、ある時時のトヨタ自工社長の章一郎(章男の実父)がたまたまフィリピンに訪問する機会があり、その

通訳や案内役になったのが奥田であり、章一郎をしてこんな逸材が何故フィリピンに埋もれているのだと驚嘆させたという。そして間もなく、奥田は日本に呼び戻され(章一郎の意向が関与、1982年自販と自工は合併)、以後は章一郎の引きもあったのだろう、トヨタ自動車の役員となる。

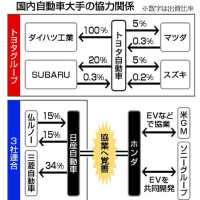

そして、豊田家の系図は添付図の通りだが、章一郎(名古屋大工学部卒)は社長の座を、自らと同じく工学的素養のある実弟の達郎(東大工学部卒)に委譲する(達郎59才時)。ところが達郎が約3年を社長として勤めた後、真の原因は達郎の健康面にあるのか能力にあったのかこの本でも明確ではないが、章一郎は一族ではない奥田に対し社長就任を懇願するのだ。

察するところ、バブル崩壊の直接的な影響はトヨタは受けていなかったとはいうものの、不透明化する世情の中で、この荒波を突破できる力量は、自らにも、そして達郎にもなく、それは奥田にしかあり得ないと確信した故だろう。

そして、正にこの章一郎の期待に応えた活躍をしたのが奥田だと云うことになろう。

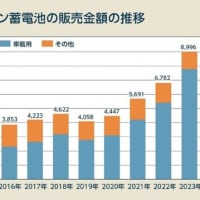

奥田の功績としては、当時、今のEVだとか自動運転と類似の革新的技術のクルマとしてHVの開発競争が世界の各自動車メーカーでは秘密裏に進められていた。そして、初代プリウス(NHW10:1997-2003)発表発売を遡る2年前の役員会でのこと、技術担当役員のなかなか解決の糸口が掴めないでいると云う言葉に対し、あえて章一郎との打ち合わせの上だったのだが、奥田は後1年後に発売すると発表したいと詰め寄ったのだった。役員会が喧々がくがくする中に、突然会長の章一郎が現れ、確かに1年は厳しいが、ライバルメーカーも詰め寄ってきているうかうかできない。2年後発表で行こうじゃないかと云う声を掛けると、全役員がそれならと云うことで意志統一はなり、この翌週にはこれから2年後にHVを出すという広報を出すに至ったという。

なお、奥田の凄みは、このHVと並行開発を急いでいた現状のガソリンエンジンの燃費を30%改善する新燃焼方式のエンジン(後年のマツダから登場する Skyactiv と同様の高圧縮かつ超希薄延焼方式エンジンだろう)の開発中止を2尾を負うのは得策でないとして、目標をHV開発に専念させることにしたのだった。

このことは、初代プリウスが販売される1997年同年にホンダからもHV(インサイト)が発表されたことでも奥田の間違いない判断だったことが判る。しかも、ホンダのHVはトヨタに比べると凡庸なHVで、エネルギー回生にブレーキバイワイヤーも使わず、燃費を良くするためにアルミボデーを使用するという量産車としては到底間尺に合わないスペシャル仕様として間に合わせた代物だったのだ。しかし、初代プリウスは、1台当たりの原価で約100万円の原価割れが生じる製品として間に合わせたのだが、さほどに大量受注を得た訳でもなく、全体での損失は10億程度のものだったそうで、そんなものは今後のHV全盛で軽く取り戻せるという奥田の言説は、プリウス20型移行のヒットとか、続々追加されるHVシリーズでの巨額の利益は正に奥田の読み通りとなったのだった。

しかし、このこの従来のHVとしてシリーズ(直列)でもパラレル(並列)でもない、動力分割機構を持った新方式のHV駆動と、回生ブレーキを目一杯使うためのブレーキバイワイヤーを使うという正に電子制御の制御技術は、トヨタ本体およびデンソーの技術力を世に示したものだったが、諸外国メーカーはまったく追いつけず、PHEVと云う名での、単にモーターとバッテリーを追加しただけの簡易な機構しか作り込めず、到底トヨタ方式のHVには実用燃費で対抗できるものはできなかった。

そこで、特に危機感を深めた欧州メーカーは、ターボディーゼルに命を掛けたのだが、2015年に米国で排ガス不正が露見し、たぶんドイツ国家が支援しなければVWグループ(つまりアウディ、ポルシェ含め)は倒産していた可能性すらあっただろう。また、ダイムラー(ベンツ)やBMWも、詐欺こそ立件されてはいないが、これ以上のダーボディーゼルではムリと結論付け、現在のEV化へ動きとして国家を導いたのだが、それとて、彼らが将来100%EV化できるという核心はなく、電力供給だとかインフラが限界となれば、内燃機関の復活もあり得ると考えている節は多分にあるのだ。

さらに、既に80年代の日米貿易摩擦を経て、これ以上北米への輸出台数の増加はムリと、1台当たりの付加価値を向上させる高級車路線としてのレクサスブランドによる進出が一定の効果を得ていたのだが、ここから奥田の凄さがさらに深まる。

つまり北米工場を追加するのだが、ある意味米国人にとっての馬となる大型ピックアップトラックおよびSUVという高付加価値のアメリカ独特の市場への切り込みを謀ったのだった。具体名は、タンドラとかのアメリカ専門生産の大型ピックアップトラックだが、これらは元来GMのGMCとかシボレーブランド車、フォードのF-150など、そして、サバーバンなどであるが、これにタンドラとかレクサスLXで食い込む作戦だ。

ただし、従来のやり方で進めれば、確実に政治問題化がなされ日本は潰される。そこで、奥田が行ったのは(あくまでこの本ではの話し)、一人の日本人天才ロビイストでロビー活動を自由にやりこなせる若手日本人の起用だったのだ。これにより、新たに北米に立ち上げたのが、テキサス、アラバマなどの新工場なのだ。テキサスなどは、大統領のジョージ・ブッシュの地元だが、先の天才ロビーイストは奥田の許しを得た潤沢な活動資金により、「トヨタ新たな雇用をありがとう」だけで済ましてしまったのだった。

奥田の限界について述べてみよう。あくまでこの本によるとだが、奥田は常々、トヨタ本家は全発行株式のたった2%しか保有していないトヨタ本家が仕切るトヨタという企業体質に疑問を持っていたのだった。そこで、奥田の構想としては、最上位にトヨタホールディングスという持ち株会社を置いて、資本の原理で物事を決めていく体制に改めようという野望を秘めていたのだった。この中では、トヨタという名は残し本家も存するが、それは現在の象徴天皇制と同じく存すれど実権はなしというものだった。

しかし、この野望は、奥田が腹心の部下としていた張富士夫(ちょうふじお:日本人)の章一郎へ漏洩により発覚、章一郎は怒りまくり、奥田を社長から更迭し、張を社長に、奥田を会長に、章一郎は名誉会長という通常は実権ないが最高権力者として存在するという体制になったのだった。

そして、この本の最後は、どう見ても経営者としての威厳のない、如何にも軽く見える坊ちゃんの社長への大政奉還で終わる訳で、先日記した「トヨトミの逆襲」に引き継がれるのだが、果たして逆襲が完遂できるのか甚だ疑問なところである。

最後に、私見を記して締めたい。正直云って、トヨタ時代およびトヨタ社長退任後の奥田碩、キャノンの御手洗冨士夫(みたいらいふじお)、JR東海の葛西敬之(かさいよしゆき)などの経団連の重鎮を、かなり斜め見つつ疑問を持って眺めている。私には正直云って、儒教における天子かいるとは思っていないし、何より嫌いな言葉(精神)が権威主義という奴だ。こういう奴らが、世を政治と官僚を手足にして牛耳り、コントロールする姿を不審を深めて見るしかない。

だいたい、大雑把な話しだがトヨタの利益は2兆円を超える。仮に2兆だとすると法人税(本体税、住民税、事業税)合計は40%となるので、8千億円の法人税を支払うことになるのだが、実際には4千億円代しか支払っていないというのがトヨタの姿なのだ。

これは税務調査しても、所得隠ししている訳でも、違法な帳簿操作をしている訳でもない。あくまで合法的に、軽減税率を受けているのだ。一つは、海外企業の利益送金は95%が非課税だとか、研究開発費も上限はあるが税控除の対象になる。それと、トヨタは財務基盤が強く無借金企業だと云われているが、実際には有利子負債が20兆円あるが、負債の部分は利益と相殺されるので、わざと負債を膨らませる操作をしている可能性は十分考えられる。

それと、トヨタの一般職員の給与は、どの程度か明確には知らないが、およそ金融保険業などと比べれば正規社員でも相当に低いだろう。そして、近年のトヨタは従来は期間工と呼んだ非正規職員(契約および派遣労働者)を増やしつつ、労働分配率を引き下げていて、その給与額は他の産業への影響力は大きい。

労働組合もあるが、あってなきがごとしの状態にしてしまっている。そして、協力会社への締め付けは厳しく、在庫負担や輸送管理コストを下に押し付け、何がジャイストインタイムなのかと思わずにいられない。ある協力企業が部品納入が遅延しラインが1分止まると100万の罰金だという。確かにラインの時間当り売上単価は、1分100万を超えてあるのだろうが、リスクを総て外に押し付けて、有頂天になっている殿様企業とは付き合いたくないと思うが、納入業者はトヨタと付き合うことがブランドとして信用力を有むから付き合いたいと思うらしい。アホな話しだ。

従前、書評として「トヨトミの逆襲」(2019年上梓)を記していたが、今回は「トヨトミの野望(2016年上梓)のことを記したい。つまり本の上梓順としては逆転しており、前作より以前の出来事が記されているのだ。

もっと端的に本の概要となるが、既に記した「逆襲」はトヨトミ家直系の坊ちゃん社長が主題(主人公)。だだ、今回の「野望」は、坊ちゃんが社長になるまでの経緯として、トヨトミで初のサラリーマン社長たる武田剛平(間違いく奥田碩(1932/12/29生で間もなく満89才)のことだろう。

以下は、混乱するので勝手な思い込みとして実名を該当させて記すが、必ずしも事実確認したものでなく物語から読み取った内容であることを前提とする。なお煩雑になるので敬称は略させて戴く。

奥田は、大学(一橋大だと云うからそれなりの学力もあったのだろう)卒業後、官僚などには見向きもせず、これからは自動車の時代と確信しトヨタを選択したそうだ。ただし、当時はトヨタは自工と自販が分離していた時代で、この自工と自販のかなりの身分格差と限界と云うことを知らずに自販に入社してしまったと自覚していたそうだ。

その奥田、長年を経理部門で過ごすが、学生時代から歯に衣着せない直言気質を持っており、自販と云えども大企業にありがちな一種の権威主義の中で、端的に云って左遷人事となるフィリピン駐在員として7年を過ごすことになる。海外駐在員でも北米のニューヨークとかカルフォルニア、欧州の名だたる都市なら栄転エリートコースだろうが、現地人2名を合わせフィリピン支社の総員はたったの4名という超小規模支店で、そこに7年も塩漬けにされていること自体が、他から見れば、もう芽が出ないことは判りきっている。しかし、奥田はそんなことに一切お構いなく、フィリピン大統領のマルコスだとかその妻イメルダやフィリピンの裏社会の実力者とコネクション作りに励んでいたという。

それと、この奥田だが身長180cmあまり、大学まで柔道をやり(段位は4とも6段ともいう)強い腕っ節がある体育系かと思うと、ヒマがあると小説や哲学書を読んでいるというかなり知的水準が高い人物だったことが判る。

そんな中、ある時時のトヨタ自工社長の章一郎(章男の実父)がたまたまフィリピンに訪問する機会があり、その

通訳や案内役になったのが奥田であり、章一郎をしてこんな逸材が何故フィリピンに埋もれているのだと驚嘆させたという。そして間もなく、奥田は日本に呼び戻され(章一郎の意向が関与、1982年自販と自工は合併)、以後は章一郎の引きもあったのだろう、トヨタ自動車の役員となる。

そして、豊田家の系図は添付図の通りだが、章一郎(名古屋大工学部卒)は社長の座を、自らと同じく工学的素養のある実弟の達郎(東大工学部卒)に委譲する(達郎59才時)。ところが達郎が約3年を社長として勤めた後、真の原因は達郎の健康面にあるのか能力にあったのかこの本でも明確ではないが、章一郎は一族ではない奥田に対し社長就任を懇願するのだ。

察するところ、バブル崩壊の直接的な影響はトヨタは受けていなかったとはいうものの、不透明化する世情の中で、この荒波を突破できる力量は、自らにも、そして達郎にもなく、それは奥田にしかあり得ないと確信した故だろう。

そして、正にこの章一郎の期待に応えた活躍をしたのが奥田だと云うことになろう。

奥田の功績としては、当時、今のEVだとか自動運転と類似の革新的技術のクルマとしてHVの開発競争が世界の各自動車メーカーでは秘密裏に進められていた。そして、初代プリウス(NHW10:1997-2003)発表発売を遡る2年前の役員会でのこと、技術担当役員のなかなか解決の糸口が掴めないでいると云う言葉に対し、あえて章一郎との打ち合わせの上だったのだが、奥田は後1年後に発売すると発表したいと詰め寄ったのだった。役員会が喧々がくがくする中に、突然会長の章一郎が現れ、確かに1年は厳しいが、ライバルメーカーも詰め寄ってきているうかうかできない。2年後発表で行こうじゃないかと云う声を掛けると、全役員がそれならと云うことで意志統一はなり、この翌週にはこれから2年後にHVを出すという広報を出すに至ったという。

なお、奥田の凄みは、このHVと並行開発を急いでいた現状のガソリンエンジンの燃費を30%改善する新燃焼方式のエンジン(後年のマツダから登場する Skyactiv と同様の高圧縮かつ超希薄延焼方式エンジンだろう)の開発中止を2尾を負うのは得策でないとして、目標をHV開発に専念させることにしたのだった。

このことは、初代プリウスが販売される1997年同年にホンダからもHV(インサイト)が発表されたことでも奥田の間違いない判断だったことが判る。しかも、ホンダのHVはトヨタに比べると凡庸なHVで、エネルギー回生にブレーキバイワイヤーも使わず、燃費を良くするためにアルミボデーを使用するという量産車としては到底間尺に合わないスペシャル仕様として間に合わせた代物だったのだ。しかし、初代プリウスは、1台当たりの原価で約100万円の原価割れが生じる製品として間に合わせたのだが、さほどに大量受注を得た訳でもなく、全体での損失は10億程度のものだったそうで、そんなものは今後のHV全盛で軽く取り戻せるという奥田の言説は、プリウス20型移行のヒットとか、続々追加されるHVシリーズでの巨額の利益は正に奥田の読み通りとなったのだった。

しかし、このこの従来のHVとしてシリーズ(直列)でもパラレル(並列)でもない、動力分割機構を持った新方式のHV駆動と、回生ブレーキを目一杯使うためのブレーキバイワイヤーを使うという正に電子制御の制御技術は、トヨタ本体およびデンソーの技術力を世に示したものだったが、諸外国メーカーはまったく追いつけず、PHEVと云う名での、単にモーターとバッテリーを追加しただけの簡易な機構しか作り込めず、到底トヨタ方式のHVには実用燃費で対抗できるものはできなかった。

そこで、特に危機感を深めた欧州メーカーは、ターボディーゼルに命を掛けたのだが、2015年に米国で排ガス不正が露見し、たぶんドイツ国家が支援しなければVWグループ(つまりアウディ、ポルシェ含め)は倒産していた可能性すらあっただろう。また、ダイムラー(ベンツ)やBMWも、詐欺こそ立件されてはいないが、これ以上のダーボディーゼルではムリと結論付け、現在のEV化へ動きとして国家を導いたのだが、それとて、彼らが将来100%EV化できるという核心はなく、電力供給だとかインフラが限界となれば、内燃機関の復活もあり得ると考えている節は多分にあるのだ。

さらに、既に80年代の日米貿易摩擦を経て、これ以上北米への輸出台数の増加はムリと、1台当たりの付加価値を向上させる高級車路線としてのレクサスブランドによる進出が一定の効果を得ていたのだが、ここから奥田の凄さがさらに深まる。

つまり北米工場を追加するのだが、ある意味米国人にとっての馬となる大型ピックアップトラックおよびSUVという高付加価値のアメリカ独特の市場への切り込みを謀ったのだった。具体名は、タンドラとかのアメリカ専門生産の大型ピックアップトラックだが、これらは元来GMのGMCとかシボレーブランド車、フォードのF-150など、そして、サバーバンなどであるが、これにタンドラとかレクサスLXで食い込む作戦だ。

ただし、従来のやり方で進めれば、確実に政治問題化がなされ日本は潰される。そこで、奥田が行ったのは(あくまでこの本ではの話し)、一人の日本人天才ロビイストでロビー活動を自由にやりこなせる若手日本人の起用だったのだ。これにより、新たに北米に立ち上げたのが、テキサス、アラバマなどの新工場なのだ。テキサスなどは、大統領のジョージ・ブッシュの地元だが、先の天才ロビーイストは奥田の許しを得た潤沢な活動資金により、「トヨタ新たな雇用をありがとう」だけで済ましてしまったのだった。

奥田の限界について述べてみよう。あくまでこの本によるとだが、奥田は常々、トヨタ本家は全発行株式のたった2%しか保有していないトヨタ本家が仕切るトヨタという企業体質に疑問を持っていたのだった。そこで、奥田の構想としては、最上位にトヨタホールディングスという持ち株会社を置いて、資本の原理で物事を決めていく体制に改めようという野望を秘めていたのだった。この中では、トヨタという名は残し本家も存するが、それは現在の象徴天皇制と同じく存すれど実権はなしというものだった。

しかし、この野望は、奥田が腹心の部下としていた張富士夫(ちょうふじお:日本人)の章一郎へ漏洩により発覚、章一郎は怒りまくり、奥田を社長から更迭し、張を社長に、奥田を会長に、章一郎は名誉会長という通常は実権ないが最高権力者として存在するという体制になったのだった。

そして、この本の最後は、どう見ても経営者としての威厳のない、如何にも軽く見える坊ちゃんの社長への大政奉還で終わる訳で、先日記した「トヨトミの逆襲」に引き継がれるのだが、果たして逆襲が完遂できるのか甚だ疑問なところである。

最後に、私見を記して締めたい。正直云って、トヨタ時代およびトヨタ社長退任後の奥田碩、キャノンの御手洗冨士夫(みたいらいふじお)、JR東海の葛西敬之(かさいよしゆき)などの経団連の重鎮を、かなり斜め見つつ疑問を持って眺めている。私には正直云って、儒教における天子かいるとは思っていないし、何より嫌いな言葉(精神)が権威主義という奴だ。こういう奴らが、世を政治と官僚を手足にして牛耳り、コントロールする姿を不審を深めて見るしかない。

だいたい、大雑把な話しだがトヨタの利益は2兆円を超える。仮に2兆だとすると法人税(本体税、住民税、事業税)合計は40%となるので、8千億円の法人税を支払うことになるのだが、実際には4千億円代しか支払っていないというのがトヨタの姿なのだ。

これは税務調査しても、所得隠ししている訳でも、違法な帳簿操作をしている訳でもない。あくまで合法的に、軽減税率を受けているのだ。一つは、海外企業の利益送金は95%が非課税だとか、研究開発費も上限はあるが税控除の対象になる。それと、トヨタは財務基盤が強く無借金企業だと云われているが、実際には有利子負債が20兆円あるが、負債の部分は利益と相殺されるので、わざと負債を膨らませる操作をしている可能性は十分考えられる。

それと、トヨタの一般職員の給与は、どの程度か明確には知らないが、およそ金融保険業などと比べれば正規社員でも相当に低いだろう。そして、近年のトヨタは従来は期間工と呼んだ非正規職員(契約および派遣労働者)を増やしつつ、労働分配率を引き下げていて、その給与額は他の産業への影響力は大きい。

労働組合もあるが、あってなきがごとしの状態にしてしまっている。そして、協力会社への締め付けは厳しく、在庫負担や輸送管理コストを下に押し付け、何がジャイストインタイムなのかと思わずにいられない。ある協力企業が部品納入が遅延しラインが1分止まると100万の罰金だという。確かにラインの時間当り売上単価は、1分100万を超えてあるのだろうが、リスクを総て外に押し付けて、有頂天になっている殿様企業とは付き合いたくないと思うが、納入業者はトヨタと付き合うことがブランドとして信用力を有むから付き合いたいと思うらしい。アホな話しだ。