新東名・神奈川県西部トンネル難航記事から

プレートテクトニクス論によれば、地球表面を覆う十数枚のプレートは、その下層にあるマントル層が対流運動をしているのに引きづられて、それぞれのプレートがそれぞれ別の方向へ移動しているという。我が国はそんな中の5つのプレートが集合する環境の上に立地する島国だと云うところが、そもそも我が国がどうにもできない極めて特殊位置に存するという宿命なのだ。

プレートの移動は、年に数センチから10センチ程度の様だが、巨大な体積を移動させうるということは、莫大なエネルギーが働いているということだろう。そして、そのプレート同士の接合部には歪みエネルギーがチャージされ続けていると考えれば良いのだろう。そして、応力歪線図ではないが、弾性域の最終点たる降伏点を境に、歪みは一定開放されると共に、塑性域に入るのだが・・・。これが地殻で云うところの断層というものだろう。もの凄い体積と重量を持つ地殻が、僅かな時間の中で大きく身震いする、これが地震の姿なんだろう。それと、プレートのぶつかり合う面は、絶えず大きな力を受けつつ、小さな断層様の崩落を続けているので、脆弱な地殻になるということも聞く。これが日本列島を南北に糸魚川静岡のラインにあるというフォッサマグナなのだろう。

しかし、文明の力で人類は地表の河川だとか山の表面的な部分崩落程度は、土木工事で改善して来れたが、地殻内部の歪みエネルギーの除去だとか、そもそもエネルギーをチャージし続けるプレートの移動を制御するなんてことは到底できない。

10年前の東北大震災では、関東以北が乗る北米プレートを西に押し付ける太平洋プレートが、陸地から100km程の海底に日本海溝という割れ目を形成しているのだが、ここで過去エネルギーはチャージし続け何度も巨大地震と巨大津波を生み続けてきた。これが三陸沿岸の入り組んだリアス式湾が続く地に、その波の集束効果による巨大な波高のツナミを何度も与えてきた。そんなこともあり、ツナミというワードは全世界共通語になったという希有な例だ。それを、福島原発は、よくぞこんな危険な地に立地したかと思う原発が、第1第2合計で10基程度はあって、それなりの有識者とされる学者とかは、何も意見しなかったこと自体が呆れるし、裁判は検察審査会で一応続いているが、津波は予見できなかったという論が大まじめに論議されていると云うのだから、いかれているというかデタラメ過ぎると思わざるを得ない。

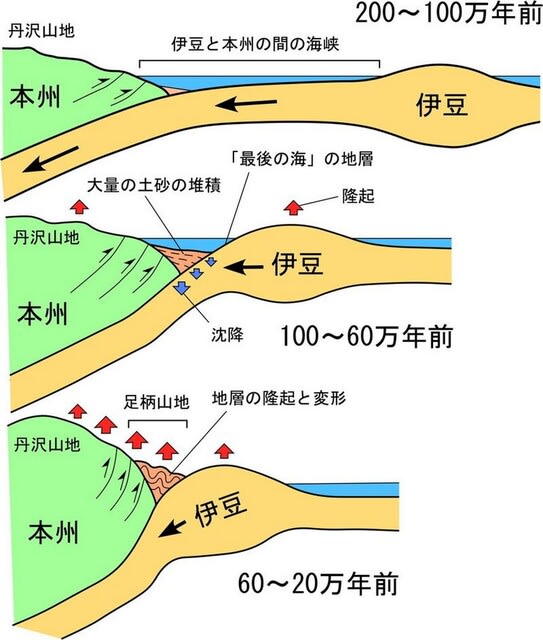

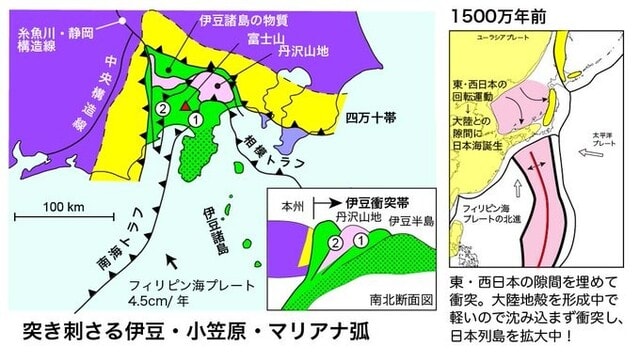

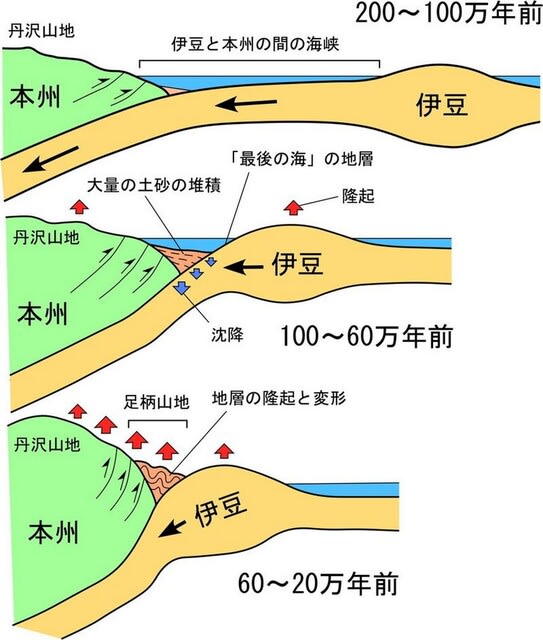

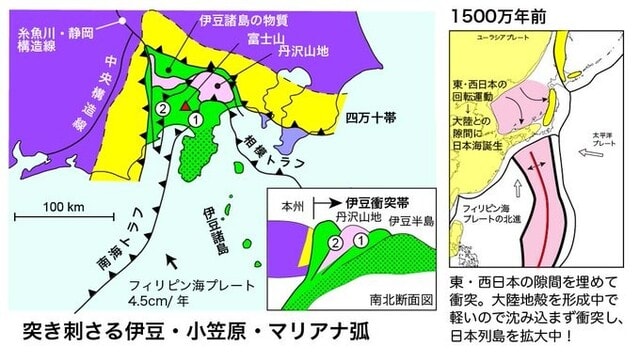

一方、南から北へ押し上げているフィリピン海プレートというのは、日本の関東以西を北に押し付けている。特に、フィリピン海プレートの北の先端部は、日本列島のフォッサマグナ部位へクサビの様に食い込み続けている。1923年に生じた関東大震災の極めて大きな地震災害となったが、三つの地震が連鎖したものらしいが、最初の震央は、伊豆大島北端から北へ15キロ程の海底だったという。つまり、これもフィリピン海プレートの外縁でのストレスチャージから、最終的な破断とエネルギー放出が起きたのだろう。

さて、下記の第2東名工事で高松トンネル(約3キロ弱)というのが、土質が悪く崩落したり多量の湧水があり難航しているという。この表現を聞き、昭和の初期に計画8年実施行16年を要したという熱海近くにある丹那トンネル(約8キロ)の様相に似ている状況と思える。それと、大量の湧水がでているということが、何を予見させるかと云えば、地殻のバランスに影響を与え、巨大な地殻の崩壊(つまり断層)を生じさせる恐れを感じる。実は丹那トンネル工事中に、北伊豆地震というのが生じている。

これは、未だ科学的には立証されていない様だが、山中の巨大ダムと巨大な貯水湖の完成後、周辺で地震が増えたり、昨今はCO2を地中深くに圧入して大気中の増加を抑制しようとする工事が日本でも幾つか行われているが、北海道や新潟での地震に相関があるのではないかという論がある。

こういう問題を考える時、そもそも地震の予知すらできない人間だが、このことは未来永劫変わりはしないだろう。この様な中、人智の及ばない地球への挑戦となるべき行為を続けるべきかと云うことを思う。

----------------------------------------

【第2東名の新御殿場ICと新秦野IC間のトンネル工事難航の報】

新東名「新秦野IC―新御殿場IC」開通に遅れ 高松トンネルの工事難航 2023年度は困難

12/22(水) 21:01配信 カナロコ by 神奈川新聞

中日本高速道路は22日までに、工事中の新東名高速道路新秦野インターチェンジ(IC)ー新御殿場IC間(25キロ)について、予定していた2023年度の開通が困難との見通しを発表した。区間内にある高松トンネルの地盤が弱く、工事が難航しているのが理由。伊勢原大山ICー新秦野IC間(13キロ)は、21年度中の開通を見込む。

同社によると、高松トンネルは松田町と山北町にまたがり、長さ2851メートル。20年から掘削を始めたが想定以上に地盤が弱く、トンネル掘削面が崩落したり、上部から土砂が抜け落ちたりしているという。約870メートル掘削した地点では大量の湧水が発生している。

安定させるために上部に鋼管を多数設置したり、湧水箇所には水を止める効果のあるウレタン系の薬液を注入したりするなど、追加の工事を行っている。神奈川新聞社

----------------------------------------

日本列島の誕生に新説 フィリピン海プレートが関与か

竹野内崇宏、三嶋伸一

2017年6月30日 10時05分 朝日新聞

300万年前から、海底の隆起などで日本列島が形作られた地殻の変動は、フィリピン海プレートが大きく関わったとする新たな説を、産業技術総合研究所(茨城県つくば市)が29日、発表した。内陸型地震の仕組み解明などにつながるという。

これまで本州は、日本列島の東側にある太平洋プレートが、年に約10センチずつ西に移動して、日本海溝で陸側のプレートの下に沈み込む際の力に押され、東西に圧縮されて形成されたと考えられていた。

産総研の高橋雅紀研究主幹(地質学)は、太平洋プレートと、日本列島の南側にあり、年3~4センチ北西に動くフィリピン海プレートの移動量のずれに着目。模型を使ってプレートの動きを調べた結果、二つのプレートのずれを埋めるため、日本海溝が年1~2センチずつ陸側に動いていると見られることがわかった。

この影響で、東西の固い地殻によって関東甲信越―東北周辺が圧縮され、山が形成されたり、内陸型地震につながったりしていると考えられるという。

高橋さんは今後、この新説をもとにして、中越地震や北海道南西沖地震など日本海側で発生した地震や地殻変動の解明につなげたいとしている。(竹野内崇宏、三嶋伸一)

----------------------------------------

プレートテクトニクス論によれば、地球表面を覆う十数枚のプレートは、その下層にあるマントル層が対流運動をしているのに引きづられて、それぞれのプレートがそれぞれ別の方向へ移動しているという。我が国はそんな中の5つのプレートが集合する環境の上に立地する島国だと云うところが、そもそも我が国がどうにもできない極めて特殊位置に存するという宿命なのだ。

プレートの移動は、年に数センチから10センチ程度の様だが、巨大な体積を移動させうるということは、莫大なエネルギーが働いているということだろう。そして、そのプレート同士の接合部には歪みエネルギーがチャージされ続けていると考えれば良いのだろう。そして、応力歪線図ではないが、弾性域の最終点たる降伏点を境に、歪みは一定開放されると共に、塑性域に入るのだが・・・。これが地殻で云うところの断層というものだろう。もの凄い体積と重量を持つ地殻が、僅かな時間の中で大きく身震いする、これが地震の姿なんだろう。それと、プレートのぶつかり合う面は、絶えず大きな力を受けつつ、小さな断層様の崩落を続けているので、脆弱な地殻になるということも聞く。これが日本列島を南北に糸魚川静岡のラインにあるというフォッサマグナなのだろう。

しかし、文明の力で人類は地表の河川だとか山の表面的な部分崩落程度は、土木工事で改善して来れたが、地殻内部の歪みエネルギーの除去だとか、そもそもエネルギーをチャージし続けるプレートの移動を制御するなんてことは到底できない。

10年前の東北大震災では、関東以北が乗る北米プレートを西に押し付ける太平洋プレートが、陸地から100km程の海底に日本海溝という割れ目を形成しているのだが、ここで過去エネルギーはチャージし続け何度も巨大地震と巨大津波を生み続けてきた。これが三陸沿岸の入り組んだリアス式湾が続く地に、その波の集束効果による巨大な波高のツナミを何度も与えてきた。そんなこともあり、ツナミというワードは全世界共通語になったという希有な例だ。それを、福島原発は、よくぞこんな危険な地に立地したかと思う原発が、第1第2合計で10基程度はあって、それなりの有識者とされる学者とかは、何も意見しなかったこと自体が呆れるし、裁判は検察審査会で一応続いているが、津波は予見できなかったという論が大まじめに論議されていると云うのだから、いかれているというかデタラメ過ぎると思わざるを得ない。

一方、南から北へ押し上げているフィリピン海プレートというのは、日本の関東以西を北に押し付けている。特に、フィリピン海プレートの北の先端部は、日本列島のフォッサマグナ部位へクサビの様に食い込み続けている。1923年に生じた関東大震災の極めて大きな地震災害となったが、三つの地震が連鎖したものらしいが、最初の震央は、伊豆大島北端から北へ15キロ程の海底だったという。つまり、これもフィリピン海プレートの外縁でのストレスチャージから、最終的な破断とエネルギー放出が起きたのだろう。

さて、下記の第2東名工事で高松トンネル(約3キロ弱)というのが、土質が悪く崩落したり多量の湧水があり難航しているという。この表現を聞き、昭和の初期に計画8年実施行16年を要したという熱海近くにある丹那トンネル(約8キロ)の様相に似ている状況と思える。それと、大量の湧水がでているということが、何を予見させるかと云えば、地殻のバランスに影響を与え、巨大な地殻の崩壊(つまり断層)を生じさせる恐れを感じる。実は丹那トンネル工事中に、北伊豆地震というのが生じている。

これは、未だ科学的には立証されていない様だが、山中の巨大ダムと巨大な貯水湖の完成後、周辺で地震が増えたり、昨今はCO2を地中深くに圧入して大気中の増加を抑制しようとする工事が日本でも幾つか行われているが、北海道や新潟での地震に相関があるのではないかという論がある。

こういう問題を考える時、そもそも地震の予知すらできない人間だが、このことは未来永劫変わりはしないだろう。この様な中、人智の及ばない地球への挑戦となるべき行為を続けるべきかと云うことを思う。

----------------------------------------

【第2東名の新御殿場ICと新秦野IC間のトンネル工事難航の報】

新東名「新秦野IC―新御殿場IC」開通に遅れ 高松トンネルの工事難航 2023年度は困難

12/22(水) 21:01配信 カナロコ by 神奈川新聞

中日本高速道路は22日までに、工事中の新東名高速道路新秦野インターチェンジ(IC)ー新御殿場IC間(25キロ)について、予定していた2023年度の開通が困難との見通しを発表した。区間内にある高松トンネルの地盤が弱く、工事が難航しているのが理由。伊勢原大山ICー新秦野IC間(13キロ)は、21年度中の開通を見込む。

同社によると、高松トンネルは松田町と山北町にまたがり、長さ2851メートル。20年から掘削を始めたが想定以上に地盤が弱く、トンネル掘削面が崩落したり、上部から土砂が抜け落ちたりしているという。約870メートル掘削した地点では大量の湧水が発生している。

安定させるために上部に鋼管を多数設置したり、湧水箇所には水を止める効果のあるウレタン系の薬液を注入したりするなど、追加の工事を行っている。神奈川新聞社

----------------------------------------

日本列島の誕生に新説 フィリピン海プレートが関与か

竹野内崇宏、三嶋伸一

2017年6月30日 10時05分 朝日新聞

300万年前から、海底の隆起などで日本列島が形作られた地殻の変動は、フィリピン海プレートが大きく関わったとする新たな説を、産業技術総合研究所(茨城県つくば市)が29日、発表した。内陸型地震の仕組み解明などにつながるという。

これまで本州は、日本列島の東側にある太平洋プレートが、年に約10センチずつ西に移動して、日本海溝で陸側のプレートの下に沈み込む際の力に押され、東西に圧縮されて形成されたと考えられていた。

産総研の高橋雅紀研究主幹(地質学)は、太平洋プレートと、日本列島の南側にあり、年3~4センチ北西に動くフィリピン海プレートの移動量のずれに着目。模型を使ってプレートの動きを調べた結果、二つのプレートのずれを埋めるため、日本海溝が年1~2センチずつ陸側に動いていると見られることがわかった。

この影響で、東西の固い地殻によって関東甲信越―東北周辺が圧縮され、山が形成されたり、内陸型地震につながったりしていると考えられるという。

高橋さんは今後、この新説をもとにして、中越地震や北海道南西沖地震など日本海側で発生した地震や地殻変動の解明につなげたいとしている。(竹野内崇宏、三嶋伸一)

----------------------------------------