写真はだいぶ以前に見た、ホンダ初の二輪グランプリ優勝(S35年)マシンたるRC143だ。この写真から注目したいのはカウリングだ。素材はアルミだと判るが、アルミは#2000~#7000までと種類が多いそうだが、該当部位の様にさほどの強度を要しない部位は、加工し易い#1000台から#2000台だろうと想像している。量産車なら、金型作ってプレス作業だろうが、スペシャルマシンで、想像するに予備も含め10枚くらいしか作らぬものを、超鋼のプレス金型作るなんて間尺に合わぬことをするはずもなく、手叩き板金成型の素のままだということが、写真の細かい凹凸があることで判るだろう。板金作業をもっと追い込んで行けば、さらに凹凸も少なく出来るのだろうが、そこまでの美観を要しないと、サラッと仕上げた風味がまた良い味わいを出していると思える。

このカウリングだが、車体の底部から前部に掛けては、ネジ止めの別パネルだと判るが、左右サイドと前上部は細まってくびれた辺りに、割れが出来ていることから、ここで接合していると思える。この接合だが、この割れから想像するのだが、この時代でもTIGはあったと思えるが、バーナー加熱によるろう付けなのかもしれない。

なお、現代車は特にスポーツ車でなくても、ボンネットとかドアなどの蓋物と云われる外板パネルにアルミパネルが使われているクルマもある。これらは、当然マスプロダクションだから、プレス金型を使用しており、鋼板とまったく遜色ない外面品質を得ている。ただ、鋼とアルミを比較した場合、アルミは比重は1/3だが、ヤング率(剛性)は1/3となるので、同一剛性を得るにはほぼ1.4倍の板厚が必用となり、その重量は2/3程度に留まる。

RC143

http://www.iom1960.com/origin-of-honda-racing-spirit/rc143.html

関連してのアルミ材補記

アルミの融点は660℃と鋼のおおよそ1500℃と比べ低い。また、鋼は過熱して行くと、色相を変化させつつ赤熱して溶解に至るが、アルミはほとんど色相の変化なく溶解に至る。アルミは400℃を越すと組織変化で元に戻らなくなると聞く。また、変形損傷を修復する際に、200℃程度まで過熱してから行うと、軟化することで直し易い場合があると聞く。

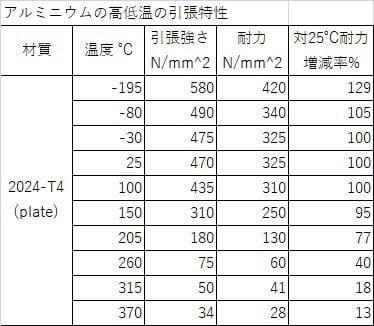

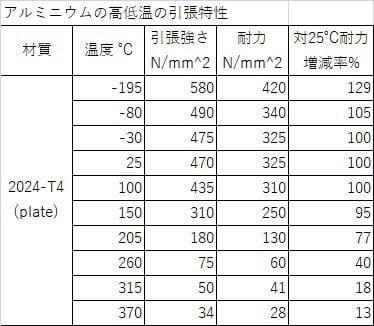

アルミには、この温度と耐力(降伏点での応力=弾性域)の範囲内で使用するのが原則だが、耐力は温度によって変化する。25℃を前提とすると、低温域で耐力は増加し、高温域で急激に減少する。25℃で100%とすると、205℃で77%、260℃で40%と急激に減少していく。370℃に至ると、もはや13%の耐力しかなくなる。

このことを知ると、内燃機関の燃焼温度は2千度まで達すると聞いているから、エンジンの燃焼室を構成するシリンダーヘッドとかピストンはアルミ製が多いが、よく溶損もしくは変形しないで使用できると思わないだろうか。このことは、内燃機関というものが、間けつ燃焼であり、吸入動作で冷却されることもあるし、内部を冷却水だとかオイルで冷却されていることもあるが・・・。

熱伝導というのは、物質の分子密度の違いにより大きく変わる。すなわち、固体、液体、気体の順で熱の伝わり方は大きく変化する。その一例として、90℃あるサウナは火傷しないが、同温の風呂だと到底火傷するという事例でも判る。

このカウリングだが、車体の底部から前部に掛けては、ネジ止めの別パネルだと判るが、左右サイドと前上部は細まってくびれた辺りに、割れが出来ていることから、ここで接合していると思える。この接合だが、この割れから想像するのだが、この時代でもTIGはあったと思えるが、バーナー加熱によるろう付けなのかもしれない。

なお、現代車は特にスポーツ車でなくても、ボンネットとかドアなどの蓋物と云われる外板パネルにアルミパネルが使われているクルマもある。これらは、当然マスプロダクションだから、プレス金型を使用しており、鋼板とまったく遜色ない外面品質を得ている。ただ、鋼とアルミを比較した場合、アルミは比重は1/3だが、ヤング率(剛性)は1/3となるので、同一剛性を得るにはほぼ1.4倍の板厚が必用となり、その重量は2/3程度に留まる。

RC143

http://www.iom1960.com/origin-of-honda-racing-spirit/rc143.html

関連してのアルミ材補記

アルミの融点は660℃と鋼のおおよそ1500℃と比べ低い。また、鋼は過熱して行くと、色相を変化させつつ赤熱して溶解に至るが、アルミはほとんど色相の変化なく溶解に至る。アルミは400℃を越すと組織変化で元に戻らなくなると聞く。また、変形損傷を修復する際に、200℃程度まで過熱してから行うと、軟化することで直し易い場合があると聞く。

アルミには、この温度と耐力(降伏点での応力=弾性域)の範囲内で使用するのが原則だが、耐力は温度によって変化する。25℃を前提とすると、低温域で耐力は増加し、高温域で急激に減少する。25℃で100%とすると、205℃で77%、260℃で40%と急激に減少していく。370℃に至ると、もはや13%の耐力しかなくなる。

このことを知ると、内燃機関の燃焼温度は2千度まで達すると聞いているから、エンジンの燃焼室を構成するシリンダーヘッドとかピストンはアルミ製が多いが、よく溶損もしくは変形しないで使用できると思わないだろうか。このことは、内燃機関というものが、間けつ燃焼であり、吸入動作で冷却されることもあるし、内部を冷却水だとかオイルで冷却されていることもあるが・・・。

熱伝導というのは、物質の分子密度の違いにより大きく変わる。すなわち、固体、液体、気体の順で熱の伝わり方は大きく変化する。その一例として、90℃あるサウナは火傷しないが、同温の風呂だと到底火傷するという事例でも判る。