整備白書R3年より その5 この業界の様々な限界

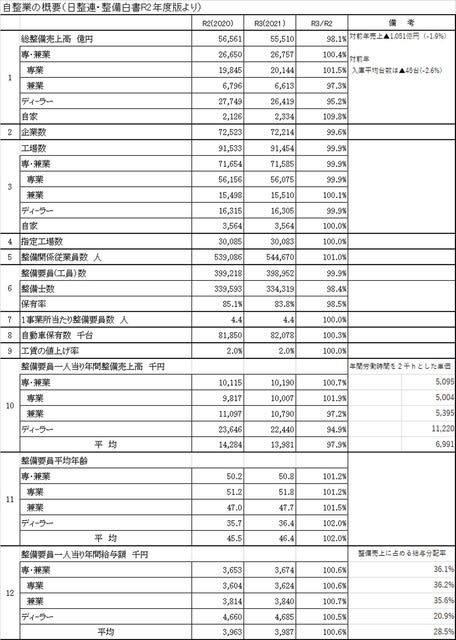

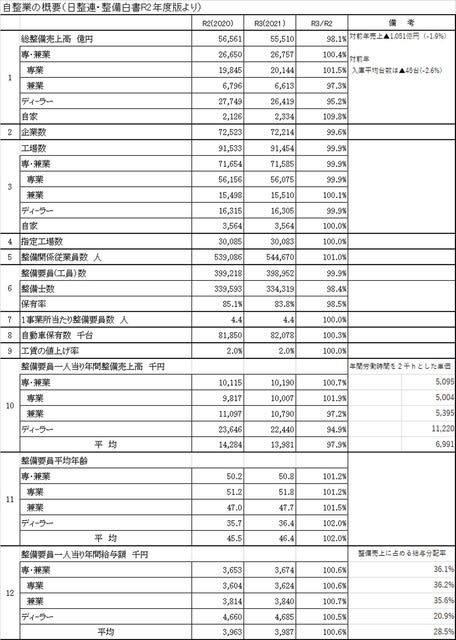

整備白書をR2年およびR3年と見てきて思うのは、この業界の様々な限界が見えるということがある。整備白書によれば、R2年およびR3年で大局的は大きな差異はないのだが、年間総売上で5兆5千5百億円と、単一の業種としては、それなりの売上額を上げている。しかし、そこに関わる総従業員数は545千名(工員+間接員含む)ということは、1名当り売上を計算すると約1千万円(555億/545千)となる。【添付:自整業の概要参照】

また、同じく整備白書で集計されている【年間整備売上高と原価を添付】するが、ここでは系維持事業形態(専業、ディーラーなど)別に売上と、部品および外注費を原価として集計されているのだが、この表を見ていて判ることだが、整備売上総額-部品外注原価が工賃売上として集計されていることが読み取れる。

となると、冒頭の5兆5千5百万という整備市場総額で整備要員1名当り約1千万というのは、部品用品の売り上げも含んだものだと理解できる。ここで、工賃売上に注目すると、ディーラー以外が520万~530万円に対し、ディーラーでさえ930万円と1千万円に届いていない実態がある。この表で、売上を工賃と部品外注の2区分すると、大雑把に半分弱が工賃で半分強が部品外注だと判る。なお、部品外注については、仕入れ原価があるので、粗利は表の右端に計算した通り、20~30%と一般の小売業に比べれば高い比率を出ている。この理由は、一般の小売業は製品を売りその利を収益としているのだが、自整業では半製品を仕入れ、それを分解組付けなどの手間を掛け、その分の工賃と共に部品を売っている違いを考慮しなければならないだろう。

しかし、自整業は俗称とかで自虐的に部品取替屋という云い方があるが、それにしても工賃売上をもっと上げられない構造がある様に思える。これは想像だが、昔は部品を替えるのではなく、直すという要素があったのだが、近年は正に部品を取替ることに終始している感が見えてくるところだ。

なお、整備工場を運営稼働して行くには、工場運営のための様々な経費を要する。この経費の概要とモデル工場として総員10名で工員8名で間接員2名のモデル工場を想定した場合の事例を【モデル工場費(指定工場)】を添付する。これは、自整業の概要で示したものは、平均工員数が4.4名だから、とてもここまでの経費を負担することはできないのが現実なのだが、実情は零細な工場は種々節約したり我慢してやりくりしているのだろうが、工場を運営していくためには何れにしてもそれなりの経費が必用であることが云える。

この結果が、整備工場の工員給与が低いと云うということがあるが、他業種一般と比べ、それなりに経費を要するが、それを上回る付加価値を持てないという構造的な問題がある様に感じるところだ。

そもそも、整備工場の平均年齢を見ても、ディーラー以外は平均年齢が50才強と高く、これは若い新入社員が取得できないことにあり、その要因は給与とか処遇の低さにあることは容易に想像できる。これは、旅客運送業の運転手も同じ様な人員不足と高齢化を生じているのだが、将来の人口減に備えて外国人を導入すればという論議もあるが、中小零細業種全般に云えることだが、給与など処遇の引き上げにより人の問題は相当程度解消するのではないだろうか。ここで、大量に外国人を投入することで給与面を解消しない場合、欧州諸国が悩む人種の分断という新たな問題を将来起こす懸念を感じるところだ。

それと、今自動車は、EVとかASVに向け、大きく構造を転換していることと、国民の高齢化とか窮乏化と合わせて、新車や中古車の販売市場が縮小しつつあり、十年後ぐらいから始まる人口減以上に、保有台数が急減する予測も充分あり得る。将来的に、今の5兆円台の市場が続くはずもないだろう。

#自整業のさまざまな限界

整備白書をR2年およびR3年と見てきて思うのは、この業界の様々な限界が見えるということがある。整備白書によれば、R2年およびR3年で大局的は大きな差異はないのだが、年間総売上で5兆5千5百億円と、単一の業種としては、それなりの売上額を上げている。しかし、そこに関わる総従業員数は545千名(工員+間接員含む)ということは、1名当り売上を計算すると約1千万円(555億/545千)となる。【添付:自整業の概要参照】

また、同じく整備白書で集計されている【年間整備売上高と原価を添付】するが、ここでは系維持事業形態(専業、ディーラーなど)別に売上と、部品および外注費を原価として集計されているのだが、この表を見ていて判ることだが、整備売上総額-部品外注原価が工賃売上として集計されていることが読み取れる。

となると、冒頭の5兆5千5百万という整備市場総額で整備要員1名当り約1千万というのは、部品用品の売り上げも含んだものだと理解できる。ここで、工賃売上に注目すると、ディーラー以外が520万~530万円に対し、ディーラーでさえ930万円と1千万円に届いていない実態がある。この表で、売上を工賃と部品外注の2区分すると、大雑把に半分弱が工賃で半分強が部品外注だと判る。なお、部品外注については、仕入れ原価があるので、粗利は表の右端に計算した通り、20~30%と一般の小売業に比べれば高い比率を出ている。この理由は、一般の小売業は製品を売りその利を収益としているのだが、自整業では半製品を仕入れ、それを分解組付けなどの手間を掛け、その分の工賃と共に部品を売っている違いを考慮しなければならないだろう。

しかし、自整業は俗称とかで自虐的に部品取替屋という云い方があるが、それにしても工賃売上をもっと上げられない構造がある様に思える。これは想像だが、昔は部品を替えるのではなく、直すという要素があったのだが、近年は正に部品を取替ることに終始している感が見えてくるところだ。

なお、整備工場を運営稼働して行くには、工場運営のための様々な経費を要する。この経費の概要とモデル工場として総員10名で工員8名で間接員2名のモデル工場を想定した場合の事例を【モデル工場費(指定工場)】を添付する。これは、自整業の概要で示したものは、平均工員数が4.4名だから、とてもここまでの経費を負担することはできないのが現実なのだが、実情は零細な工場は種々節約したり我慢してやりくりしているのだろうが、工場を運営していくためには何れにしてもそれなりの経費が必用であることが云える。

この結果が、整備工場の工員給与が低いと云うということがあるが、他業種一般と比べ、それなりに経費を要するが、それを上回る付加価値を持てないという構造的な問題がある様に感じるところだ。

そもそも、整備工場の平均年齢を見ても、ディーラー以外は平均年齢が50才強と高く、これは若い新入社員が取得できないことにあり、その要因は給与とか処遇の低さにあることは容易に想像できる。これは、旅客運送業の運転手も同じ様な人員不足と高齢化を生じているのだが、将来の人口減に備えて外国人を導入すればという論議もあるが、中小零細業種全般に云えることだが、給与など処遇の引き上げにより人の問題は相当程度解消するのではないだろうか。ここで、大量に外国人を投入することで給与面を解消しない場合、欧州諸国が悩む人種の分断という新たな問題を将来起こす懸念を感じるところだ。

それと、今自動車は、EVとかASVに向け、大きく構造を転換していることと、国民の高齢化とか窮乏化と合わせて、新車や中古車の販売市場が縮小しつつあり、十年後ぐらいから始まる人口減以上に、保有台数が急減する予測も充分あり得る。将来的に、今の5兆円台の市場が続くはずもないだろう。

#自整業のさまざまな限界