1回で6個ぐらい

あまりたくさんだと 求肥を練るのが大変だから

おいしくて 出来た6個の内 2個食べて

今日のお稽古と来客で 明日の分がなくなりました

明日の分は 今夜作ります

1回で6個ぐらい

あまりたくさんだと 求肥を練るのが大変だから

おいしくて 出来た6個の内 2個食べて

今日のお稽古と来客で 明日の分がなくなりました

明日の分は 今夜作ります

なるべく お稽古は 火水木 にまとまっていただいて

土日は空けておきたい

月水金が透析の送り迎えもあるので

土日ぐらいはゆっくりと

自分の時間 時間に追われることなく お茶事を

先日は裏千家の方でしたので

千家のお道具 京都 金沢 物で

この週末は 地元の流派さんですので

不昧公関連 地元のお道具を

出雲・布志名 漆壺斎

お道具 組むのも楽しいです

下げるお茶碗は

池田退助さん・吉向さん・佐々木輝夫さん の楽茶碗

犬山本窯 尾戸焼 矢口永寿

石飛勝久さんの練りこみは使えます

河井寛次郎さんに呼ばれて 京都で修行された方で

上田恒治さんのお弟子さんです

主菓子も 縁高をやめて 饅頭蒸し器で上用を ・・・

お干菓子は 蒔絵がいいかな ?

先日は

利斎さんの 菊置き上げ

古いもので

かなり使って シミがすごいことに

ダメもとで 目の細かいサンドペーパーでこすったら

使えるぐらい きれいになりました

裏もついでにこすって 途中で気が付いたんですが

利斎さんの 〇にりの字も こすってしまいました

気が付いた時には リ が うっすらに

まっ いいか 自分が使うんだ

入れ替えるのは それくらいかな

木地についたシミは サンドペーパーできれいになります

中身の割れた 空箱も サンドペーパーでこすれば 名前が消えますので

ほかのものが入ります

新しいお茶碗の 高台についた汚れは キッチンハイターで

話がずれてきましたけれど

釜や 水指はそのまま使おうと思います

茶入れは 少し 大きいのに

片付けるものだけ

ほかの写真は お茶事が終わってからアップしますね

昨日一日 座る間もなく

8時にジャンボサイズの食洗器を回して それからお風呂

まだ食洗器に入りきらずに 流しが 惨憺たる状況

みたくないわあ ・・・ というぐらいで

風呂上がりに ちょこっと横になったら 夜中3時まで寝てしまい

3時から 二回目の食洗器 1時間ほど片付けて また 爆睡

7時過ぎまで お寝坊で

透析に行く家族を 送らなきゃいけないのに

お休みだから 勘違い

あわてて ご飯食べさせて ・・・ 祭日で道路はすいていました

今日は 台所でエアコン付けて ・・・ 寒くなりましたね

メモ代わりに入力しています

こんなことしながら でも お茶事は楽しい

来てくださる方があるのも 幸せ

待合の床

一見 笑 ?

関 なんですよ 字が上下に分かれています

門構えが上

不昧公さんの松の字も左右が上下しますから

こんな書き方もあるんでしょうね

この時期 皆様よくご存じの関です

南北東西活路通

極楽寺の西垣宗典さん

鳥取の三朝のお寺で 大徳寺で修行されたとか

花は黒文字と家菊

花入れは 九谷金陶

本席

門開落葉多

東大寺の佐川長老

後座

軸を上げて 花入れに

茶壺の紐も間に合いました

心配で もう一つ壺を買おうかとも思いましたけれど

・・・ 先に結んでおくとか ・・・

拝見した壺と違えば おかしいですよね

花入れは 旦那様の作

花は 加賀の白嶺のつぼみ 先が白くなっていましたけれど

席中で開いてくれませんでした

枝は こばのずいな

こうして入れてみると 竹の花入れもいいですね

いつもは お軸をかけるので

お花は横の柱になりますけれど

たまには 花だけも ・・・

いつ何を作ったか 書いておかないと わすれそう

待合の香煎は

蘭茶

今年の春蘭を1~2か月 塩つけして

後は 2~3個づつ ラップにふんわり包んで冷凍しました

塩につけすぎると 周りの塩も固くなり

花びらが パラパラになってしまいます

お向こうは バトウのこぶ締め きゅうりと水前寺海苔

お味噌汁は 白みそと合わせみそ 7対3 ぐらいでした

白蕪と蕪の茎 練りからし

煮物碗は

真薯 中に 海老 銀杏 むかご

添えは小松菜と蕪 中が赤い蕪です 柚子

蕪は薄くスライスして 少し湯通ししましたので色が薄くなりました

地産地消のお店で見つけました

後は 写真無し

お料理だしながら 茶壺の紐もしなければいけないし

焼き物は 鯛の幽庵漬け

炊き合わせは 飛龍頭 銀杏 大豆 人参 ひじき 入れました

サツマイモ 小松菜の煮びたし

小吸い物は 梅味で松の実

八寸は 柿の大根巻き と ムツを丸くなるとにして塩焼き

ムツはのどぐろの仲間の魚です

お漬物は 大根漬けとゴボウの漬物と 千枚漬け

後は 頂いた 鞆の浦の鯛みそ と 松阪牛のそぼろ煮を出しました

まあ こんなところです

毎日のお買い物の途中で 食材探ししております

お野菜は豊富ですので 心配はお魚だけ

うまく白身があればいいですが

初座のあいさつの後 お茶壺の拝見で 口切が始まります

床の茶壺を 炉の横 道具畳に

ココまでは ほとんどの教科書が同じです

ただ 家は四畳半の小間ですので

自分が茶壺の前に座ると 葉茶漏斗を置く場所がない

思いついた場所が ここ

踏み込み畳の先

ココなら仕事がしやすいです

お口覆い お茶壺の拝見のあいさつの後は

歩く場所がないので

先に葉茶漏斗を片付けて

それから 茶壺正面に座り

印を確認して 壺を回してから

お正客様の正面に持ち出しました

広間の口切が多いですけれど

そこのところは場所におおじて 変則でいいと思います

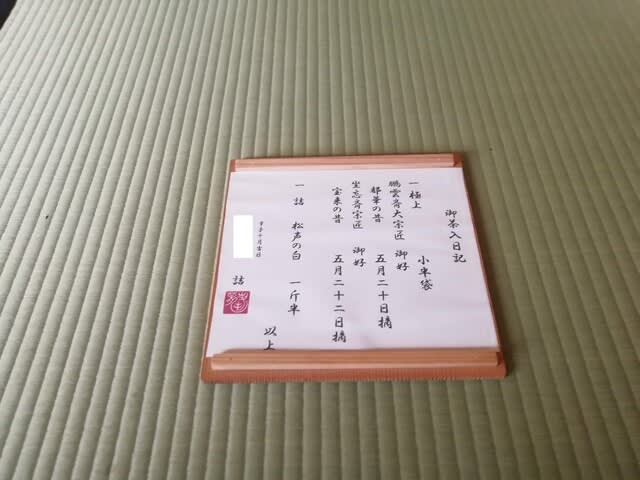

お茶入れ日記は 自作で

いつものお茶やさんの名前お借りしました

もう40年以上のお付き合いですから ご容赦を ・・・

毎年 干支だけ書き換えてます

お茶の葉は 新茶の時期に普通のお煎茶を大量に購入して

壺いっぱい詰めています

濃い茶の袋は 紙を張って 自分で制作 名前を張り付けています

お稽古ですから 所作だけ

われながら お茶に関しては まめです

口切は さんべ 伊部 ふくべ 織部 を使うということで

初炭で

ふくべの炭斗

織部の香合

横から見るとよくわかりますけれど

下げ髪という形の 作助さんの香合です

灰器が伊部 備前焼です

これで 三つそろいました

灰さじは浄益さんの小判型 でした

お釜は唐犬釜で

環が変わっています 折釘環というそうです

このお釜専用の環です

落ちそうで落ちない ちゃんとお釜が上がります

この環でなければこのお釜での炭手前はできないということですね