年金暮らしは暇なし、毎日やることが絶えません。

今日は Jr のヘアドライヤー修理から。

SALONIA というブランドの得体の知れない製品で、ネットで調べたらよく壊れるので評判の悪いドライヤーです。

温風が出なくなっちゃいました。

YouTube で見つけた「貧乏OTのなるようになるさ」さんの動画を参考にしました。

グリップのキャップの下に隠れネジがあります。

ビスを緩めて

分解すると中身が見えます。

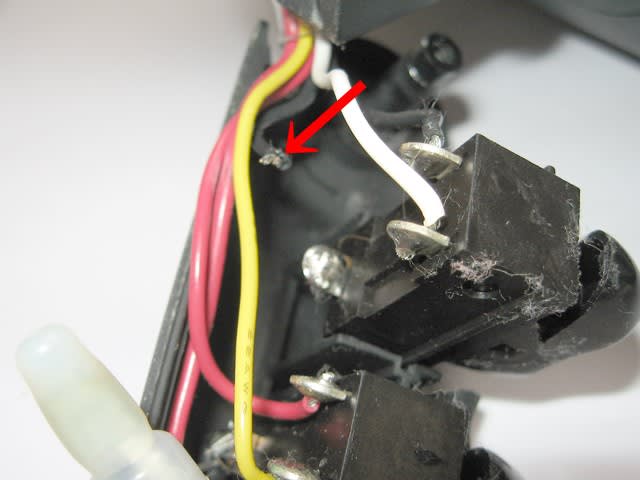

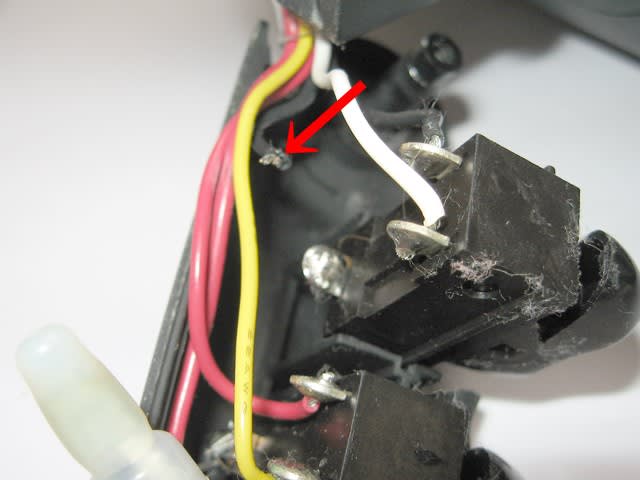

故障箇所は簡単に見つかりました。スイッチの半田付け部で線が切れてる!

こんなのがどうして切れるんでしょう。

スイッチの端子からハンダを吸い取って

しっかり半田付けして完了。

問題なく熱風が出ました。

元のハンダを吸い取る際吸い取り線でなかなか吸い取れなかったので恐らく粗悪なハンダなのではと思います。

次は違うところが取れるかも知れませんが今回はここまで。

続いて Arriflex のマットボックスです。塗り始めたら艶消し黒の缶スプレーが終わっちゃったので買ってきて再開。

アルミにも使えるプライマーが出てきたんですが残念ながら空っぽ、手抜きですが表面を荒らしただけで塗ることにしました。

風が強いけどなんとか3回塗り。

ステーと接合するビスは簡易黒化処理をしてあります。

ライターで暖めて食用油に入れて酸化膜を付けました。

平ワッシャーを追加するのでここで実験をすることに。

サンポールを用意して

亜鉛メッキのワッシャーを

漬けてメッキを落とします。

数分で地肌が出ました。

台所へ行ってオリーブ油を

一口グラスに入れて

ワッシャーをライターであぶって

オリーブ油にジュッと

黒くなりました。「あんまり黒くないな」。夕べビスを処理したときはもっときれいに黒くなったんですが。

次にもう一枚。今度はあぶるだけにします。

目視で適当な色に焼けたらそのまま冷やします。

ん、このほうがいい色だぞ。

比べてみました。

左が油に入れた物、右が入れずに冷ました物です。

鋼材を熱して油に漬けて黒くするのは友人に教わった方法ですが、油は関係ないようです。要は表面に酸化皮膜ができればOK。これは今後色々実験を重ねてみます。

では昨日のうちに凸凹塗装しておいたステーを取り付けましょう。

いいじゃないですか。

これで Arriflex 16S の整備はひと通り終わりです。

今日は Jr のヘアドライヤー修理から。

SALONIA というブランドの得体の知れない製品で、ネットで調べたらよく壊れるので評判の悪いドライヤーです。

温風が出なくなっちゃいました。

YouTube で見つけた「貧乏OTのなるようになるさ」さんの動画を参考にしました。

グリップのキャップの下に隠れネジがあります。

ビスを緩めて

分解すると中身が見えます。

故障箇所は簡単に見つかりました。スイッチの半田付け部で線が切れてる!

こんなのがどうして切れるんでしょう。

スイッチの端子からハンダを吸い取って

しっかり半田付けして完了。

問題なく熱風が出ました。

元のハンダを吸い取る際吸い取り線でなかなか吸い取れなかったので恐らく粗悪なハンダなのではと思います。

次は違うところが取れるかも知れませんが今回はここまで。

続いて Arriflex のマットボックスです。塗り始めたら艶消し黒の缶スプレーが終わっちゃったので買ってきて再開。

アルミにも使えるプライマーが出てきたんですが残念ながら空っぽ、手抜きですが表面を荒らしただけで塗ることにしました。

風が強いけどなんとか3回塗り。

ステーと接合するビスは簡易黒化処理をしてあります。

ライターで暖めて食用油に入れて酸化膜を付けました。

平ワッシャーを追加するのでここで実験をすることに。

サンポールを用意して

亜鉛メッキのワッシャーを

漬けてメッキを落とします。

数分で地肌が出ました。

台所へ行ってオリーブ油を

一口グラスに入れて

ワッシャーをライターであぶって

オリーブ油にジュッと

黒くなりました。「あんまり黒くないな」。夕べビスを処理したときはもっときれいに黒くなったんですが。

次にもう一枚。今度はあぶるだけにします。

目視で適当な色に焼けたらそのまま冷やします。

ん、このほうがいい色だぞ。

比べてみました。

左が油に入れた物、右が入れずに冷ました物です。

鋼材を熱して油に漬けて黒くするのは友人に教わった方法ですが、油は関係ないようです。要は表面に酸化皮膜ができればOK。これは今後色々実験を重ねてみます。

では昨日のうちに凸凹塗装しておいたステーを取り付けましょう。

いいじゃないですか。

これで Arriflex 16S の整備はひと通り終わりです。