現地で「あっ運動靴を忘れた」。出直すのも大変なので車の運転に履いていたワークマンで買った底の薄い職人用上履きのまま歩きました。

始めはいつものペースで歩いていたのですが途中からいけません。膝に負担が掛かるし靴擦れも。タイムを取るのはあきらめてのんびり歩くしかありませんでした。この靴は車の運転には微妙なアクセルワークが出来るので最高なんですが歩くのは向いていません。

昨日は新潟の東頚城丘陵一帯へ行って天水島(あまみずしま)のメルヘンロードの木の人形に感動しましたが他にも写真を撮ってありました。

行きたいのは天水島ですが国道405号線が一部災害で通行止めとのことでとりあえず大厳寺(だいごんじ)高原へ。

こんな山奥にも棚田があります。

方向がわからなくなって走り回りやっと目的地に到着、そこで通称メルヘンロードの人形たちに会うことになりました。

帰りに素晴らしい田んぼで一枚。ここは何度か通った所ですが風景をじっくり見ていませんでした。

国道403号で伏野(ぶすの)峠を越えて飯山に抜けようと快適な山道を進んだら峠はまだ通行止め。「冬季通行止め」の看板は知っていましたがこの関田山脈の峠道は11月から6月までが「冬季」だという事を忘れていました。

403号の途中にある萱狩場です。ここは前から気に入っている面白い空間。特に秋は一面のススキで見事です。日本海が望めます。

この先に踏み込むといきなり急傾斜で危険です。

キューピットバレーを経て山を下り、せっかくなので弧立(こもだて)のいつもの田んぼに寄ってみました。

写真的には可もなしなし不可もなし。写真として完結する必要なんて、無意味ですが。

ウォーキングで疲れたけど頭はすっきりしているのでBGV制作の続きを進めましょう。

粗編集を終えてPremiereでプレビューを制作しています。要はエンコードですが古いワークステーションなので1時間以上かかります。

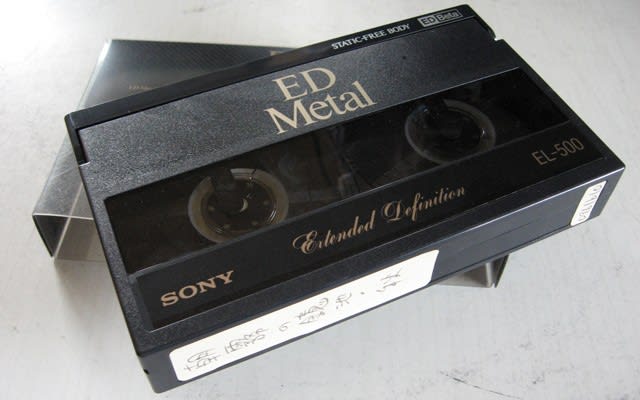

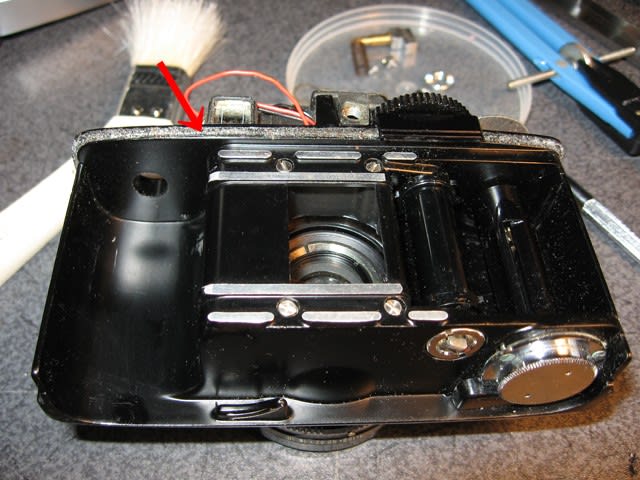

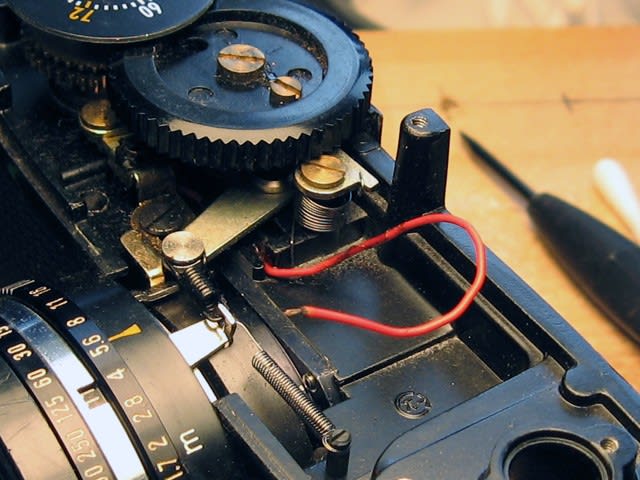

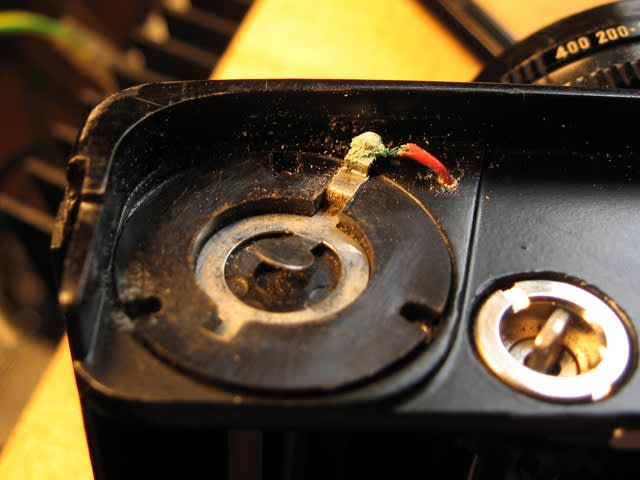

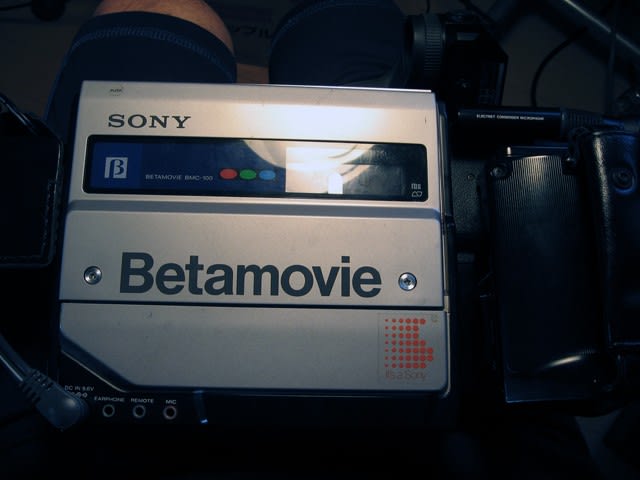

その間にVA-95Sの捜索です。見つかりません。でも替わりにこんな物が。棚の奥にしまい込んで忘れていました。

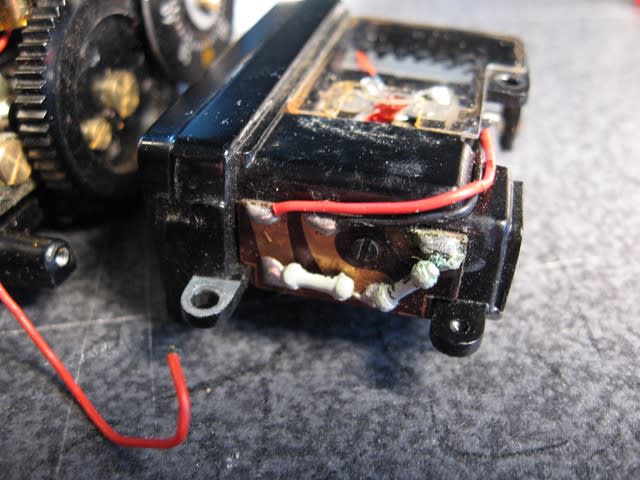

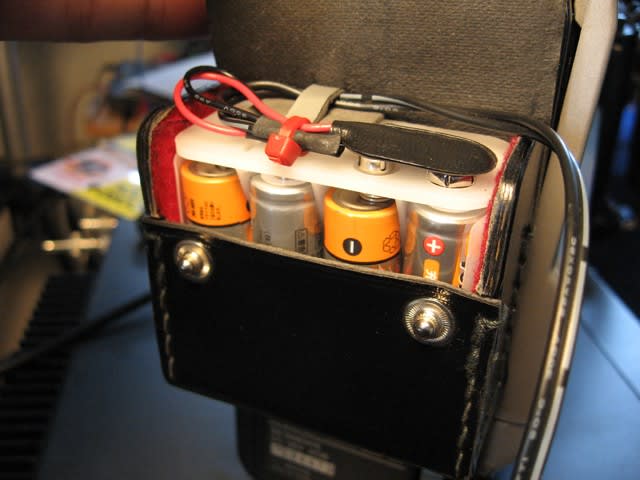

業務用の新古品ベーカムSPテープです。何年か前に新潟県上越のハードオフに置いてあったのを全部買い取ってきた物です。

一度使ったのを入れて20本だったかな。店はベータマックスのテープだと思って安い値段を付けていたのが幸運でした。放送用テープと比べてどうなのかは知りませんが当面テープには困りません。

ワークステーションは全力で動いています。窓を開けているのに暑くなってきたぞ。と言ってたらファンの音が静かになりました。「やっと終わったか」。上書き保存して休ませてやりましょう。

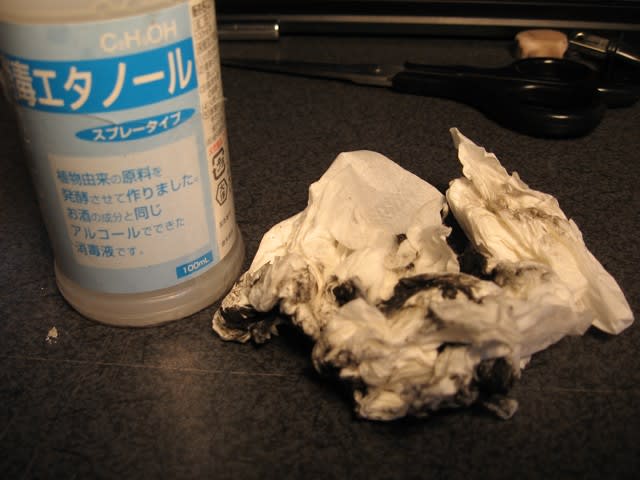

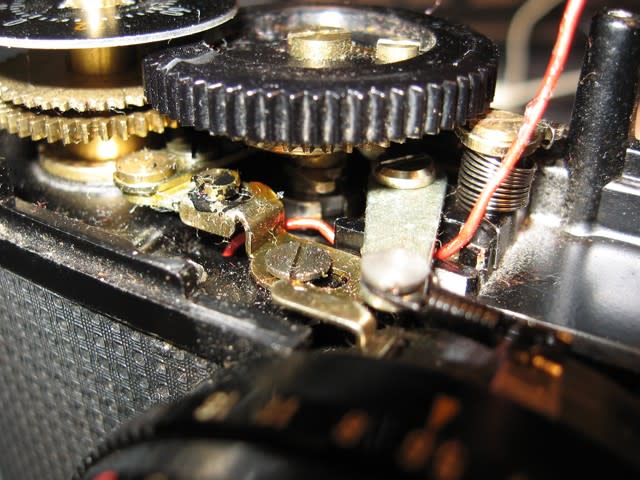

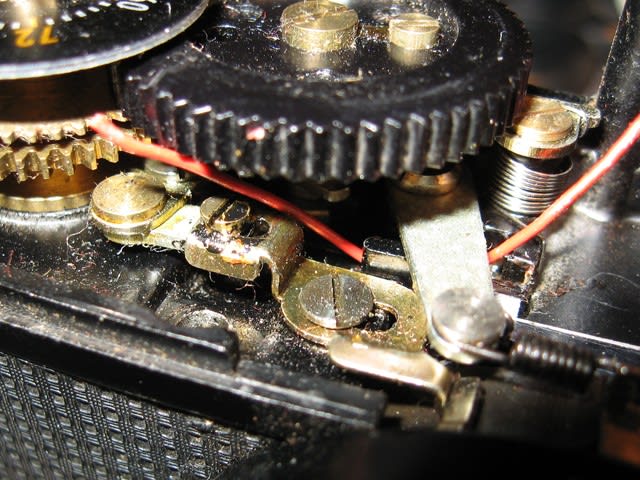

最初に見たときはそれが何なのか、認識できませんでした。

最初に見たときはそれが何なのか、認識できませんでした。