建築の先生、乾正雄さんの本を再読した。

照明や色彩に関する著書が多数。絵画や音楽にも詳しい方だ。

夜は暗くてはいけないかというタイトルからもわかるとおり、なんでも全部を明るく照らし過ぎる日本の現状への批判が込められているように思う。

私も明る過ぎると思うことが、日本のオフィス内の照明、街の照明、住宅の室内照明について多々ある。

家の中の照明は、基本を壁付け照明にしてその周囲を照らすのみというのが、私の好みだ。

居室の場合、天井付けの照明は要らない。

だから、天井はこんな具合。

洗面所も似たようなものかな。

自宅の洗面所は鏡の上と、天井に小さなダウンライトがあるだけだ。

海外の住宅もそうだよね。日本国内でも最近のホテルはみんなそう。

こちらは米国ジョージア州アトランタのインターコンチネンタル。

かつて私が泊まった時の画像だ。

室外の廊下はこんなつくりで、多少は天井の照明がある。

それでも落ち着いた明りだ。

こちら(↓)は再び私が泊まった部屋の画像だ。

照明はすべてその近くの限られた場所だけを照らすためにある。

天井に取り付けられ、それだけで全体を隈なく明るく照らす蛍光灯というものは存在しない。

話は違うがアトランタのインターコンチでは、トイレにウォシュレットや温便座なんてものはなかった。

シンガポールのリッツ・カールトンもなかったな。

普通はないよねぇ~(笑)。

照明もトイレも、日本ってやっぱり力の入れどころや考え方が、どこかちょっと変わっているのだろうね。

しかしアジア諸国では日本のTOTOその他に追随して安価なウォシュレットを生産・販売するメーカーが続々出て来ている。

我が家もさすがにダイニングテーブルの真上には照明がある。

まぶしすぎるので点灯しないで撮影。

これを灯して食事するのである。

照明とは無関係な話だけれど、我が家は掃き出しの窓はない。上下上げ式で縦長の小さな窓があるだけで、採光はかなり絞ってある。

部屋の中に直射日光があまり入らないようにしてあるのだ。したがって昼間で外が晴れていても、屋内は暗めである。

こちら(上下の画像)は玄関回り。

玄関の外(↓)。夜はこれくらいの暗さが好みだ。

でも玄関灯や門灯はあった方がいいと思うな。以前住んでいた逗子の住宅地に比べると、今住んでいる七里ガ浜住宅地ってそれらが少ない。警察から聞いた話からすると、防犯上もまずいと思うわ。

名著の陰翳礼讃。言わずと知れた谷崎潤一郎の著書だ。設計や照明に関して必ず引用される本だ。多く人がタイトルを知っているが、実際に読んだ人は少ないので、谷崎が言いたかった内容を正確に知っている人は意外に少ない。谷崎は単に陰翳を礼讃したということではない。未読の方はぜひご一読を。一度も洋行したことがない谷崎潤一郎が「欧米と比べて日本の住宅内は暗い。しかし日本の住宅のつくりや、日本人の肌や髪の色や、お椀の塗りや畳の色まで含めて、その内部の暗さが合っているのだ」と日本に特殊な陰翳、屋内の暗さを評価したものである。

しかし谷崎が生きた時代の途中から、日本の住宅内の照度は急速に明るくなり、やがて欧米のうち少なくとも欧州のそれを抜き始める。

乾先生の著書によると、日本の照明の進化は、欧米のそれに比べて同じプロセスをあまりに早く通り抜けてしまっているようだ。

その他の分野同様に、照明の分野においても、それに親しみそれを理解してそれを上手く使いこなせるようになる前に、次の新しい変化をまた経験してしまうという後発国日本特有のプロセスを経たのだろう。

直接的な炎に始まり、蝋燭⇒オイルランプ⇒石油ランプ⇒ガス灯⇒白熱電灯⇒蛍光灯。

これらの本来はとても長い時間がかかる変化を、後発の日本は後から入って瞬く間に経験してしまう。近代的照明の使い方を以前のそれと関係づけることなく、まるで断絶させたかのような使い方の変化を経る。

戦後の蛍光灯の普及はそれを加速する。「明るいことは良いことだ」とばかりに、天井に蛍光灯を配置し、それひとつで部屋を隅々まで白く明るくするという照明のほぼ一択になってしまう(近年は少し変わって来ている)。

白熱灯でその周囲のみを照らし、食卓やキッチンなど作業を必要とするスポットだけは上から下にしっかり広く照らすというやり方は、日本ではほぼ取り入れられなかったのだ。

そのあたりを乾正雄先生のこの著書は、ゆっくりと解説してくれる。

住宅建築の変化でも似たようなことが見られた。

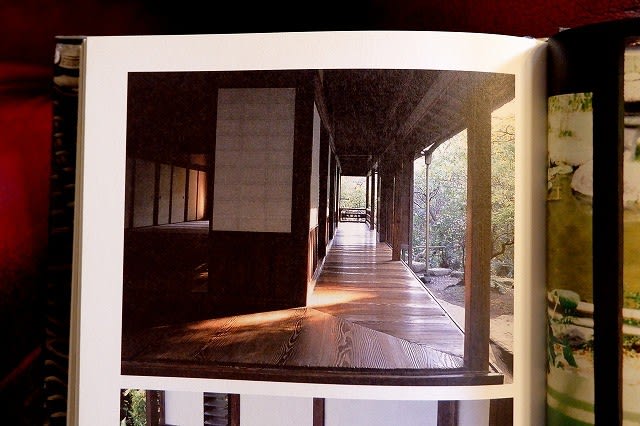

日本の武家屋敷などはご覧のとおりだった(↓)。

柱があっても、障子を開ければ柱と柱の間は広い開口部。それが日本の建築だ。しかしガラスサッシなんてものもなかったので、雨が降れば障子や畳が濡れるがそれでは困るから、外側に幅広い「縁側」があり、それを上から覆ってもっと先まで軒が出ていたわけだ。

こんな風にね(↓)。だからサッシなんてなくても真夏の降雨時に開口部を開けたまま涼しくしていられた。開口部は大きいが、開けっ放しで障子も畳も濡れずに済んだ。

しかしだからこそ、昼間太陽が高い位置にある時に室内にまで直射日光が差し込むことはなかった。屋内に陰が生まれた。夜も蛍光灯なんてなく、せいぜい行燈。

それが正に谷崎潤一郎が礼讃した陰翳だ。彼の著書の陰翳礼讃なのである。

ところが戦後は密閉度の高いサッシが生まれてしまった。

窓さえ閉めれば雨は入らないから住宅から軒までなくしてしまい、日中は屋内まで直射日光が差し込む家が生まれ、蒸し暑くなるのでエアコンで屋内を冷やすがとにかく眩しいくらいに明るい。夜は天井に配置した蛍光灯で屋内を全面的に照らすので、とにかく朝から夜まで世界的に屋内照度が高い国となり「文明的」になった。

しかし世界は温暖化し、蒸し暑い日本の住宅は夏に屋内を敢えて温める住宅になっているという皮肉。何かが便利になれば何かが困ったことになるという、いつもの図式。人間のすることはだいたいそういうことが多い。

照明だけではなく住宅設計も、日本はどこか歴史的に断絶的な変化を経ているようだ。