明治維新にともなう内乱を経て、ようやく近代的な国づくりに着手した明治政府は、学校制度をととのえるとともに、近代化の担い手となる人材を育成すべく、外国人教師を招聘することを決定します。でも、偉そうに「決定」するにしても、誰を招聘するかについては、また別の問題です。

外国人教師の招聘には、幕府も一部の有力大藩も、若干の実績がありました。たとえば、1859年に宣教師として来日したフルベッキは、越前福井藩のために、自分の所属する教会を通じ、おもに化学と自然科学を教える人の推薦を依頼し、1870(明治3)年にアメリカからウィリアム・エリオット・グリフィスを迎えます。グリフィスは、1872年には東京の開成学校に移り、実験室もない環境の中で化学を教えています。今でいえば、レベルはあまり高くないものの、供覧実験を通じて化学に興味を持たせる役割を果たしたようです。宗教的な縁でもあまり長続きはしなかったようで、1874年には帰国してしまいます。

考えてみれば、内乱の直後、すぐに人斬り刀を振り回す東洋の野蛮な島国に、教師として赴こうとする青年はそうはいないでしょう。それに対して、明治政府には貴重な人脈がありました。残念ながら、私の興味関心の範囲の理工学系だけに限られてしまいますが、その範囲内での話です。

1870(明治3)年、伊藤博文は、同じ密航留学生仲間で明治元年には帰国していた山尾庸三を、長州から東京に呼び出します。山尾は、民部省及び大蔵省の役人としての仕事から横須賀造船所の再生の仕事へ、そして工部省設置や訓盲院設立の建白と精力的に活躍しており、念願の工学校は1872(明治5)年に建設されます。翌1873(明治6)年には、都検という職(身分は教頭だが実質的には校長)でグラスゴー大学からヘンリー・ダイアーを招聘し、開校します。

(ヘンリー・ダイアー)

1848年生まれのダイアーは、来日時には25歳。実はグラスゴーの工場勤務(徒弟修行?)のかたわら、夜学のアンダーソン・カレッジで学び、ここで山尾庸三と一緒だったようです。優秀で勤勉な学生だったようで、奨学金を受けてグラスゴー大学で近代エンジニアリングの先駆者であるウィリアム・ランキン教授などに学び、卒業しています。階級社会である英国では、理論は尊重されますが、実際の技術は下に見られ、教育システム面でも理論と実践が分離していました。ダイアーは、スイスのチューリヒ工科大学などを参考にしながら、東洋の島国において、理論と実践とを併行して学ぶ理想的な工学教育を実現しようと努めます。

(エドワード・ダイヴァース)

ダイアーの下で実際に指導を行う外国人教師として8名が招聘されますが、その中の1人がエドワード・ダイヴァースでした。1873年生まれのダイヴァースは、山尾庸三と同い年です。幼児期に眼の炎症によって弱視となりましたが、13歳で The City of London Schoolに入学します。ここには、リービッヒが顧問となった王立化学カレッジでA.W.ホフマンの教えを受けたT.ホールという教師がいて、正規の化学と自然哲学の授業のほかに、希望者のために、実験をまじえた講義を行っており、これによって化学に目覚めたようです。卒業後に師の母校である王立化学カレッジでホフマンの指導を受け、アイルランドで教育経験を積んだのち、1866年にはロンドンに居を定めています。ダイヴァースには教師としての才能があったようで、学生たちを魅了したことから、ウィリアムソン教授とW.オドリング教授の推薦によって、来日しています。

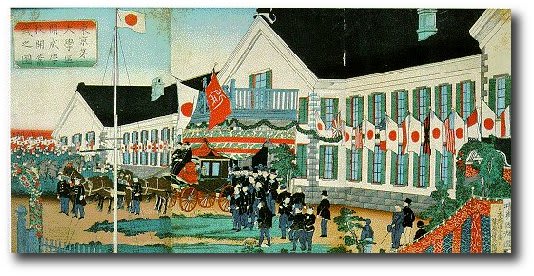

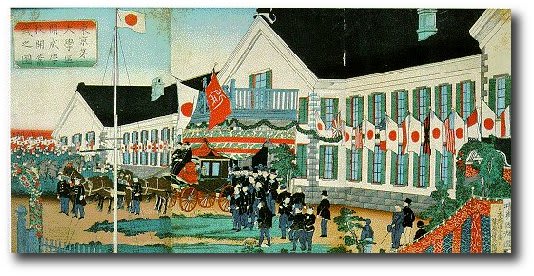

(開成学校の開校式)

もう一つの学校、開成学校にもまた、外国人教師を招聘する必要がありました。幕府の蕃所調所をルーツにする開成所はいったん閉鎖されますが、明治政府により再開され、大学南校を経て開成学校、さらに東京開成学校と毎年のように改称します。当初は、語学を中心とした留学生の予備教育が主眼で、とても大学教育のレベルではなかったようですが、なんとか体制を整備しつつありました。そこで、化学の教授として、こちらもウィリアムソン教授の推薦により、1974(明治7)年にロバート・ウィリアム・アトキンソンを迎えます。アトキンソンは、いわばウィリアムソン教授の最優秀な秘蔵っ子のような存在ですが、ダイヴァースと同様、やはり奨学金を受けてユニヴァーシティ・カレッジに学んでいるように、経済的な動機もあったのではないかと思われます。

(ロバート・ウィリアム・アトキンソン)

山尾庸三が建白して成立した工部大学校は、予算を潤沢に使い、学生には制服も生活用品も支給され、実験室や実習室などの施設設備も充実していましたが、開成学校はとてもそんな状況にはなく、学生実験室の整備について、伊藤博文に頼んだりしたこともあったようです。実験室を通じた教育により理論と実験(実践)の力を兼ね備えた学生を育てる、というリービッヒ以来の流儀が東京開成学校=今の東京大学に伝えられたのは、アトキンソンの苦闘によるものと言えるでしょう。

ダイアー、ダイヴァース、アトキンソンの三人の共通点は滞日期間が長いことで、ダイアーは9年、アトキンソンは7年、ダイヴァースは26年となっています。

(*):塩川久男「お雇い外人教師ーグリフィス、ダイバース、アトキンソンー」、「科学の実験」(共立出版)、1978年11月号、p.40-43

外国人教師の招聘には、幕府も一部の有力大藩も、若干の実績がありました。たとえば、1859年に宣教師として来日したフルベッキは、越前福井藩のために、自分の所属する教会を通じ、おもに化学と自然科学を教える人の推薦を依頼し、1870(明治3)年にアメリカからウィリアム・エリオット・グリフィスを迎えます。グリフィスは、1872年には東京の開成学校に移り、実験室もない環境の中で化学を教えています。今でいえば、レベルはあまり高くないものの、供覧実験を通じて化学に興味を持たせる役割を果たしたようです。宗教的な縁でもあまり長続きはしなかったようで、1874年には帰国してしまいます。

考えてみれば、内乱の直後、すぐに人斬り刀を振り回す東洋の野蛮な島国に、教師として赴こうとする青年はそうはいないでしょう。それに対して、明治政府には貴重な人脈がありました。残念ながら、私の興味関心の範囲の理工学系だけに限られてしまいますが、その範囲内での話です。

1870(明治3)年、伊藤博文は、同じ密航留学生仲間で明治元年には帰国していた山尾庸三を、長州から東京に呼び出します。山尾は、民部省及び大蔵省の役人としての仕事から横須賀造船所の再生の仕事へ、そして工部省設置や訓盲院設立の建白と精力的に活躍しており、念願の工学校は1872(明治5)年に建設されます。翌1873(明治6)年には、都検という職(身分は教頭だが実質的には校長)でグラスゴー大学からヘンリー・ダイアーを招聘し、開校します。

(ヘンリー・ダイアー)

1848年生まれのダイアーは、来日時には25歳。実はグラスゴーの工場勤務(徒弟修行?)のかたわら、夜学のアンダーソン・カレッジで学び、ここで山尾庸三と一緒だったようです。優秀で勤勉な学生だったようで、奨学金を受けてグラスゴー大学で近代エンジニアリングの先駆者であるウィリアム・ランキン教授などに学び、卒業しています。階級社会である英国では、理論は尊重されますが、実際の技術は下に見られ、教育システム面でも理論と実践が分離していました。ダイアーは、スイスのチューリヒ工科大学などを参考にしながら、東洋の島国において、理論と実践とを併行して学ぶ理想的な工学教育を実現しようと努めます。

(エドワード・ダイヴァース)

ダイアーの下で実際に指導を行う外国人教師として8名が招聘されますが、その中の1人がエドワード・ダイヴァースでした。1873年生まれのダイヴァースは、山尾庸三と同い年です。幼児期に眼の炎症によって弱視となりましたが、13歳で The City of London Schoolに入学します。ここには、リービッヒが顧問となった王立化学カレッジでA.W.ホフマンの教えを受けたT.ホールという教師がいて、正規の化学と自然哲学の授業のほかに、希望者のために、実験をまじえた講義を行っており、これによって化学に目覚めたようです。卒業後に師の母校である王立化学カレッジでホフマンの指導を受け、アイルランドで教育経験を積んだのち、1866年にはロンドンに居を定めています。ダイヴァースには教師としての才能があったようで、学生たちを魅了したことから、ウィリアムソン教授とW.オドリング教授の推薦によって、来日しています。

(開成学校の開校式)

もう一つの学校、開成学校にもまた、外国人教師を招聘する必要がありました。幕府の蕃所調所をルーツにする開成所はいったん閉鎖されますが、明治政府により再開され、大学南校を経て開成学校、さらに東京開成学校と毎年のように改称します。当初は、語学を中心とした留学生の予備教育が主眼で、とても大学教育のレベルではなかったようですが、なんとか体制を整備しつつありました。そこで、化学の教授として、こちらもウィリアムソン教授の推薦により、1974(明治7)年にロバート・ウィリアム・アトキンソンを迎えます。アトキンソンは、いわばウィリアムソン教授の最優秀な秘蔵っ子のような存在ですが、ダイヴァースと同様、やはり奨学金を受けてユニヴァーシティ・カレッジに学んでいるように、経済的な動機もあったのではないかと思われます。

(ロバート・ウィリアム・アトキンソン)

山尾庸三が建白して成立した工部大学校は、予算を潤沢に使い、学生には制服も生活用品も支給され、実験室や実習室などの施設設備も充実していましたが、開成学校はとてもそんな状況にはなく、学生実験室の整備について、伊藤博文に頼んだりしたこともあったようです。実験室を通じた教育により理論と実験(実践)の力を兼ね備えた学生を育てる、というリービッヒ以来の流儀が東京開成学校=今の東京大学に伝えられたのは、アトキンソンの苦闘によるものと言えるでしょう。

ダイアー、ダイヴァース、アトキンソンの三人の共通点は滞日期間が長いことで、ダイアーは9年、アトキンソンは7年、ダイヴァースは26年となっています。

(*):塩川久男「お雇い外人教師ーグリフィス、ダイバース、アトキンソンー」、「科学の実験」(共立出版)、1978年11月号、p.40-43