某同窓会の案内状を作成する時などに、差込み印刷を多用します。今では普通になったこの機能は、いつ頃から使うようになったのだろうと考えて見ると、意外にも平成の初期、MD-DOS の時代からでした。

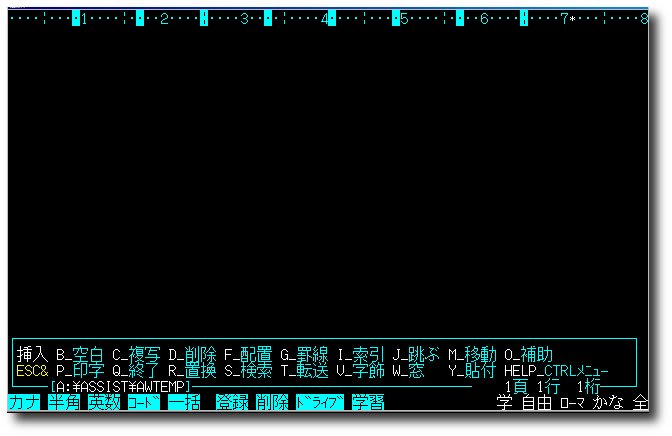

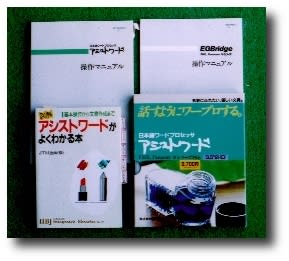

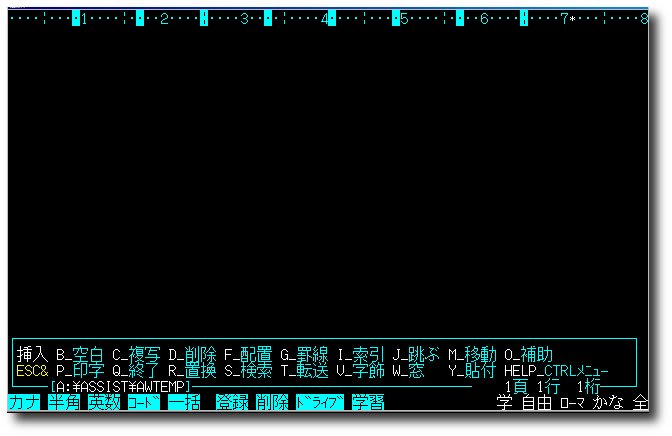

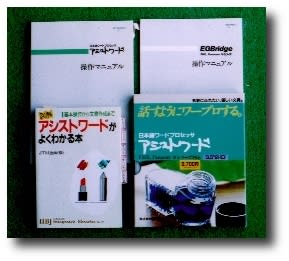

当時、「アシストワード」という廉価ワープロソフトがあり、文字装飾などは二倍角と網掛けと下線だけと貧弱でしたが、目次や索引の作成、窓分割して複数ファイルを編集できたり、チャイルドプロセスを起動してコマンドを実行できたり(*1)、印刷もできる多機能なテキストエディタとして、毎日便利に使っておりました。このソフトの機能に差込み印刷というのがあり、別売のマニュアルを参考に試してみたところ、定型文書中の可変部分に、文字列を差し込んで印刷できるのでした。

もちろん、現在のようなアプリケーション・ソフト間のデータの受け渡しなどはできるはずもなく、差込みデータもアシストワードで作成したり、表計算で作成してテキストファイルとして保存して使ったりする必要がありました。ユーザー数から言えば、「一太郎」で覚えたとか「ワード」で覚えたという方が圧倒的に多いのでしょうが、私の場合、差込み印刷の原理はまさに「アシストワード」で覚えたのでした。

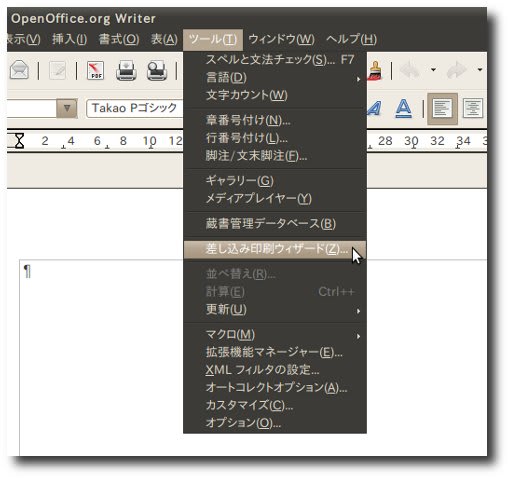

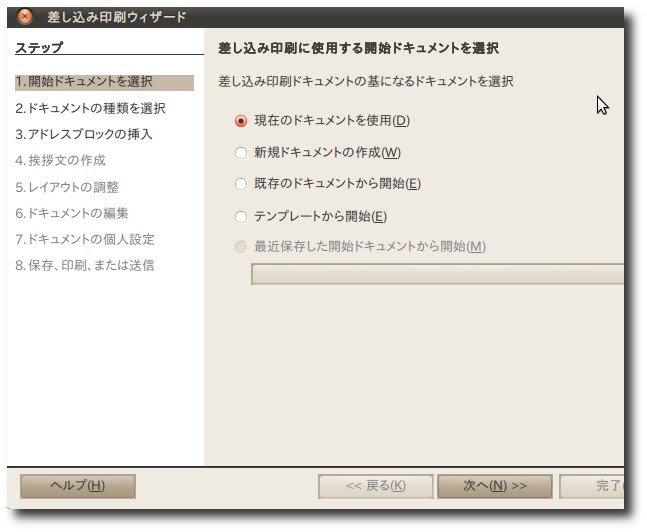

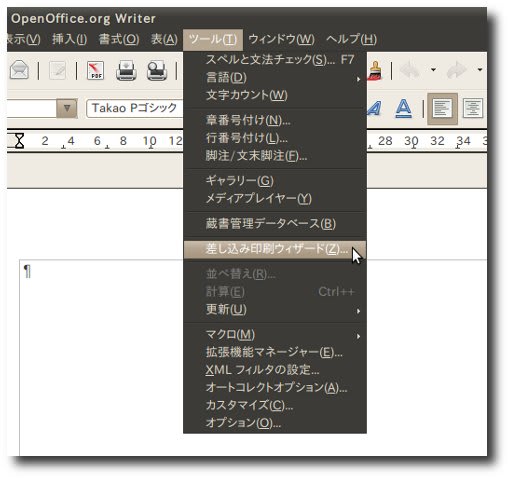

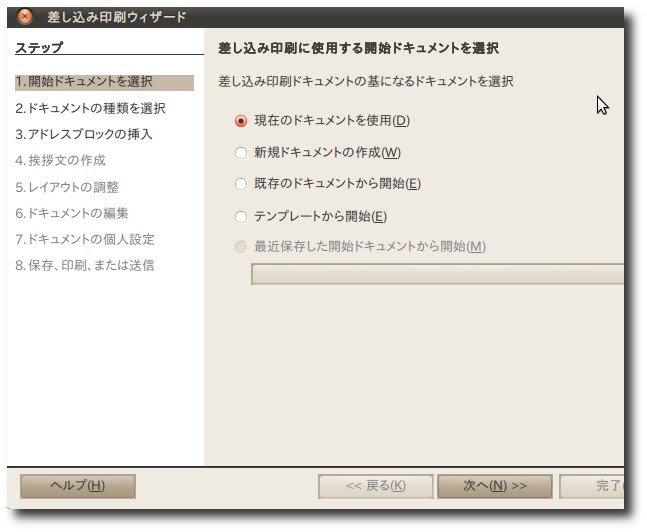

現在、仕事ではワード・エクセルを多用しますが、自宅では OpenOffice/LibreOffice を使って差込み印刷をします。UbuntuLinux の場合は、初期状態ではデータベース Base が導入されていないために、差込み印刷が使えずとまどいましたが、ネットで調べているうちに「ソフトウェア・センター」から Base を導入すればよいことが判明し、問題は解決しました。大量の定型文書、宛名ラベルの作成など、差込み印刷の機能はたいへん便利なもので、本当にコンピュータの恩恵を感じます。

(*1):あれは何だったろう?と疑問に思った時は、子プロセスを起動し、grep でテキストファイルを検索したものです。検索結果をファイルに落とし、それを挿入して文章を作ることをよくやっていました。そのために、テキストファイル備忘録を作成していたようなものです。

当時、「アシストワード」という廉価ワープロソフトがあり、文字装飾などは二倍角と網掛けと下線だけと貧弱でしたが、目次や索引の作成、窓分割して複数ファイルを編集できたり、チャイルドプロセスを起動してコマンドを実行できたり(*1)、印刷もできる多機能なテキストエディタとして、毎日便利に使っておりました。このソフトの機能に差込み印刷というのがあり、別売のマニュアルを参考に試してみたところ、定型文書中の可変部分に、文字列を差し込んで印刷できるのでした。

もちろん、現在のようなアプリケーション・ソフト間のデータの受け渡しなどはできるはずもなく、差込みデータもアシストワードで作成したり、表計算で作成してテキストファイルとして保存して使ったりする必要がありました。ユーザー数から言えば、「一太郎」で覚えたとか「ワード」で覚えたという方が圧倒的に多いのでしょうが、私の場合、差込み印刷の原理はまさに「アシストワード」で覚えたのでした。

現在、仕事ではワード・エクセルを多用しますが、自宅では OpenOffice/LibreOffice を使って差込み印刷をします。UbuntuLinux の場合は、初期状態ではデータベース Base が導入されていないために、差込み印刷が使えずとまどいましたが、ネットで調べているうちに「ソフトウェア・センター」から Base を導入すればよいことが判明し、問題は解決しました。大量の定型文書、宛名ラベルの作成など、差込み印刷の機能はたいへん便利なもので、本当にコンピュータの恩恵を感じます。

(*1):あれは何だったろう?と疑問に思った時は、子プロセスを起動し、grep でテキストファイルを検索したものです。検索結果をファイルに落とし、それを挿入して文章を作ることをよくやっていました。そのために、テキストファイル備忘録を作成していたようなものです。