今年は2015年、Windows95が発売されてから20年になります。たしか11月23日だったと思いますが、当時の雑誌記事を抜粋保存していますので、振り返ってみたいと思います。

上の画像は、月刊誌「ADCII」の1994年8月号の特集「Chicagoのこと、全部教えますpart1」のトップページです。この頃はまだWindows3.1が中心で、新OSも「シカゴ」というコードネームで呼ばれていました。なんだかすごいんだそうだという噂は伝わっており、雑誌ではユーザーインターフェースや技術的な解説が中心でした。

それが1995年3月号では、「Windows95で、あなたのパソコンライフはこう変わる(前編)」という特集タイトルからわかるように、実際に日本語β版を紹介する内容になっていきます。内容は、従来との互換性、ユーザーインターフェース、コントロールパネル、ファイルシステムなどです。

4月号の後編では、リソース管理とハングアップ時の処理、添付アクセサリ、IME/マルチリンガル対応、プリンタと印刷、ネットワークサポート、通信とメール環境、マルチメディアとなっていますが、この当時、残念ながらインターネットという独立した項目はありません。

8月号になると、米国でのWindows95発売を目前にして、「8.24 Windows95が起きる!」という特集が組まれています。

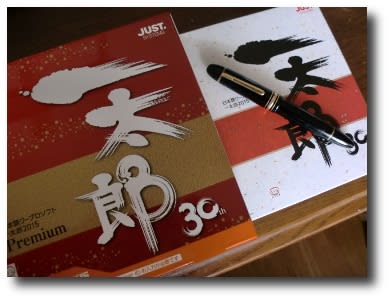

ここで、「Microsoft Plus!」が紹介され、この中に Internet Explorer が含まれています。また、PC95 というハードウェア仕様と、各種アプリケーションとして Microsoft Office for Windows95、Lotus Super Office for Windows95(仮)、一太郎 for Windows95(仮) のほか、各種ゲームソフトの発売予定などが紹介されています。ここで、(仮)となっていないものと(仮)となっているものとの違いが、その後に大きな影響をもたらしたことは、おそらく間違いありません。

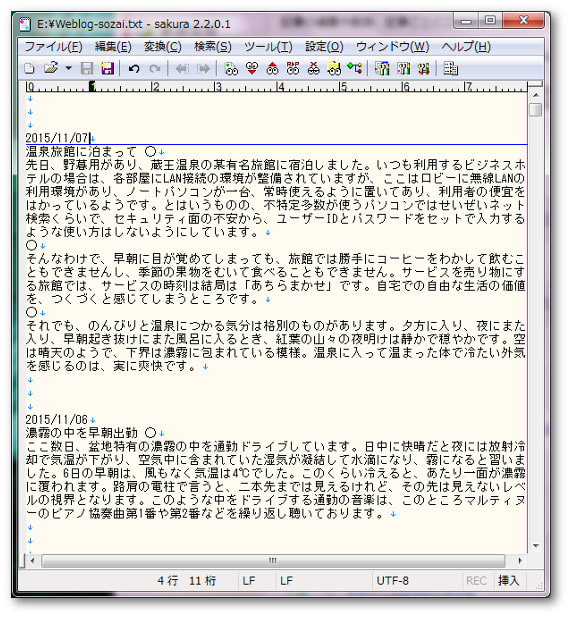

そして11月号は、いよいよ日本語版Windows95の発売に合わせて、「Windows95のインストールを256倍楽しもう」という特集になっています。

その内容は、使っているパソコンで Windows95 が動くのかを判定するとともに、Windows95 のインストールの手順と、ダイヤルアップでの MSN への接続設定などを紹介するものです。

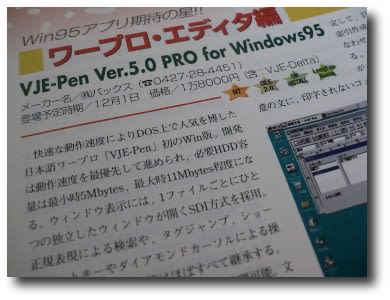

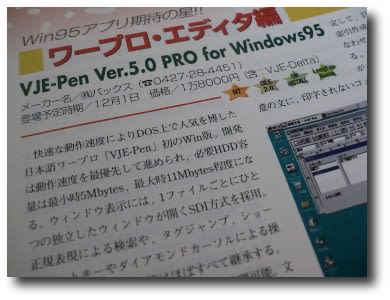

1995年の12月号では、「Win95アプリで32ビット楽しい生活」という特集が組まれます。

ここで紹介されているアプリケーションの数々は、次のようなものです。

思わず懐かしくなる方もおられることでしょう(^o^)/

○

当時、当方は夜昼なしの激務の真っ只中、Windows95 騒ぎのテレビニュースを横目に、MS-DOS上でひたすら膨大な表計算やテキストデータ処理を行い、グラフを加えてWindows3.1でインクジェットプリンタに出力するというような、あまり思い出したくないストレスフルな毎日でした。

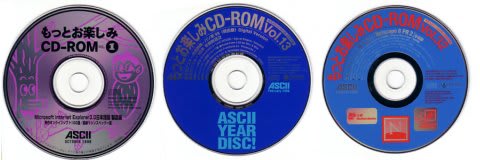

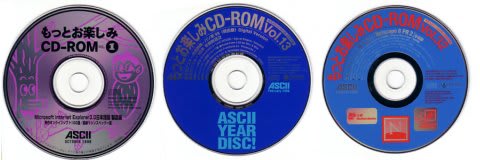

幸いに、翌年春には異動となり、環境が大きく変わりました。それにともない、Windows95(OSR2)を導入。月間「ASCII」誌の付録 CD-ROM から Internet Explorer 3.0 を導入して使いました(^o^)/

当時のナンバーワン・ブラウザであった Netscape Navigator に対抗し、Microsoft が無償で公開するという戦略に出たため、月間雑誌の付録として CD-ROM が付くようになったものです。いちばん左が、その記念すべき「もっとお楽しみCD-ROM 1」です。1996年10月号でした。