秋田市楢山地区の東端、秋田南中学校裏手の太平川に架かる、奥羽本線(秋田新幹線)の橋のすぐ上流で、河川付け替え工事とそれに伴う「才八橋」の架け替え工事が行われている。

2022年8月の後、行かないでしまっていた。今回は2023年4月始め~6月始めにかけて(期間中大きな変化なし)の状況。

才八橋は、上流側から新しい橋・古い橋・仮橋の順。

2022年8月は、新しい橋は橋自体はほぼできていたが両岸に道路が接続していなかった。Googleマップストリートビューを見ると、2022年10月時点でも未接続。

古い橋は、本体は撤去され、岸とつながる橋台周辺の骨組みのような部分だけが残り、それも間もなく撤去されようとしていた。仮橋はその役目を果たしていた。

現在は、

北岸(東通館ノ越)

北岸(東通館ノ越)

中央が古い橋のあった位置で、跡形もなくなっている。

そして、左の新しい橋に道路が接続されたばかりか、供用が始まっていた。ニュースにならなかったと思うが、渡り初め式などもなかったのだろうか。銘板は「令和4年3月完成」とあり、道が繋がっていない時期。車道も歩道も、従来以上で充分な幅で、車道には破線のセンターラインが引かれたが、歩道は上流側のみ(旧橋も上流側のみで、わりと広かった)。

右の仮橋は役目を終えて封鎖。

南岸(楢山太田町)

南岸(楢山太田町)

川の流路が、以前の南隣に付け替えられた。前回は大雨の直後でもあり、ぐちゃぐちゃで、ポンプで排水されるなどしてよく分からなかった。

現在は、旧橋跡より上流側では、旧流路だった北側が橋のレベルまで埋め立てられている(それによって新橋と道路が接続された)。土が露出しているものの、見た目はすっかり「北岸」で、ここが川だったとは分からない。

新しい才八橋の上流側。右奥は「明田富士山」

新しい才八橋の上流側。右奥は「明田富士山」

新しい橋のすぐ上流・北側の旧流路跡には、「樋門」というのだろうか水が流入してきそうなゲートが造られた。以前もこの位置にあったがもっと簡素な見た目だった。

土が見えている部分が、旧流路跡

土が見えている部分が、旧流路跡

今後撤去されるであろう仮橋。川が蛇行しているため、仮橋の下流側では真横から見ることができる。

仮橋下流。左が北岸

仮橋下流。左が北岸

仮橋下流側は、流路付け替えは未着工のようで、旧流路が埋め立てられずに淀んでいるような箇所がある。

古い護岸の残骸のような物が。これより左が旧流路?

古い護岸の残骸のような物が。これより左が旧流路?

両岸から橋への取付道路。

南岸

南岸

南岸の道路は、旧橋時代から小さなカーブはあった。

新しい橋では、橋に入ってすぐのポイントで、橋自体が左に少しカーブしている。

突き当りで丁字路となる北岸。

下流側から

下流側から

上の写真奥(上流側)、旧流路跡を埋めた部分が広く、道路は狭い。

上流側から。白い車の位置が橋

上流側から。白い車の位置が橋

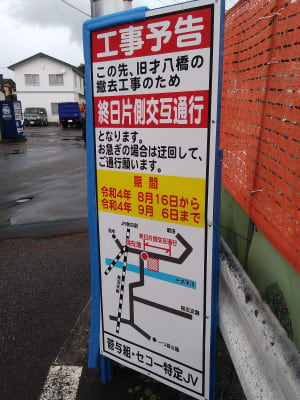

「工事予告」看板が出ていた。

新しい橋の北岸・上流側のこの区間(100メートルもない)が、「取付道路工事のため」2023年6月26日から8月10日まで、「終日全面通行止」とのこと。

この部分を拡張でもするのだろうか。

看板には「お急ぎの場合は迂回して、ご通行願います。」と書いてあるけれど、全面通行止めなのだから、お急ぎでなくたって、迂回必須なのでは?

それに、ここを車で迂回しようにも、迂回路はかなり遠回りになってしまうはず【9日補足・迂回路は例示されていないが、踏切と、すれ違いが大変なさらに狭い住宅地経由が、距離としては最短か】。

【9日追記・通行止めになるのは秋田市道だが、秋田県発注の河川工事の一環として行われるため、秋田市ホームページの工事情報には掲載されないようだ(別のページや広報等では告知されるかもしれない)。秋田県は例によって工事情報公開に消極的だから、ひっそりと通行止めされることになってしまいそう。】

今年度分の河川改修工事全体としては、2023年12月7日までの工期となっているが、例によってまだまだ続きそう。またいつか続く。

2022年8月の後、行かないでしまっていた。今回は2023年4月始め~6月始めにかけて(期間中大きな変化なし)の状況。

才八橋は、上流側から新しい橋・古い橋・仮橋の順。

2022年8月は、新しい橋は橋自体はほぼできていたが両岸に道路が接続していなかった。Googleマップストリートビューを見ると、2022年10月時点でも未接続。

古い橋は、本体は撤去され、岸とつながる橋台周辺の骨組みのような部分だけが残り、それも間もなく撤去されようとしていた。仮橋はその役目を果たしていた。

現在は、

北岸(東通館ノ越)

北岸(東通館ノ越)中央が古い橋のあった位置で、跡形もなくなっている。

そして、左の新しい橋に道路が接続されたばかりか、供用が始まっていた。ニュースにならなかったと思うが、渡り初め式などもなかったのだろうか。銘板は「令和4年3月完成」とあり、道が繋がっていない時期。車道も歩道も、従来以上で充分な幅で、車道には破線のセンターラインが引かれたが、歩道は上流側のみ(旧橋も上流側のみで、わりと広かった)。

右の仮橋は役目を終えて封鎖。

南岸(楢山太田町)

南岸(楢山太田町)川の流路が、以前の南隣に付け替えられた。前回は大雨の直後でもあり、ぐちゃぐちゃで、ポンプで排水されるなどしてよく分からなかった。

現在は、旧橋跡より上流側では、旧流路だった北側が橋のレベルまで埋め立てられている(それによって新橋と道路が接続された)。土が露出しているものの、見た目はすっかり「北岸」で、ここが川だったとは分からない。

新しい才八橋の上流側。右奥は「明田富士山」

新しい才八橋の上流側。右奥は「明田富士山」新しい橋のすぐ上流・北側の旧流路跡には、「樋門」というのだろうか水が流入してきそうなゲートが造られた。以前もこの位置にあったがもっと簡素な見た目だった。

土が見えている部分が、旧流路跡

土が見えている部分が、旧流路跡今後撤去されるであろう仮橋。川が蛇行しているため、仮橋の下流側では真横から見ることができる。

仮橋下流。左が北岸

仮橋下流。左が北岸仮橋下流側は、流路付け替えは未着工のようで、旧流路が埋め立てられずに淀んでいるような箇所がある。

古い護岸の残骸のような物が。これより左が旧流路?

古い護岸の残骸のような物が。これより左が旧流路?両岸から橋への取付道路。

南岸

南岸南岸の道路は、旧橋時代から小さなカーブはあった。

新しい橋では、橋に入ってすぐのポイントで、橋自体が左に少しカーブしている。

突き当りで丁字路となる北岸。

下流側から

下流側から上の写真奥(上流側)、旧流路跡を埋めた部分が広く、道路は狭い。

上流側から。白い車の位置が橋

上流側から。白い車の位置が橋「工事予告」看板が出ていた。

新しい橋の北岸・上流側のこの区間(100メートルもない)が、「取付道路工事のため」2023年6月26日から8月10日まで、「終日全面通行止」とのこと。

この部分を拡張でもするのだろうか。

看板には「お急ぎの場合は迂回して、ご通行願います。」と書いてあるけれど、全面通行止めなのだから、お急ぎでなくたって、迂回必須なのでは?

それに、ここを車で迂回しようにも、迂回路はかなり遠回りになってしまうはず【9日補足・迂回路は例示されていないが、踏切と、すれ違いが大変なさらに狭い住宅地経由が、距離としては最短か】。

【9日追記・通行止めになるのは秋田市道だが、秋田県発注の河川工事の一環として行われるため、秋田市ホームページの工事情報には掲載されないようだ(別のページや広報等では告知されるかもしれない)。秋田県は例によって工事情報公開に消極的だから、ひっそりと通行止めされることになってしまいそう。】

今年度分の河川改修工事全体としては、2023年12月7日までの工期となっているが、例によってまだまだ続きそう。またいつか続く。

南側

南側 北側

北側 東側歩道から北方向。正面奥は森山

東側歩道から北方向。正面奥は森山 東・上流方向

東・上流方向 「井川橋」

「井川橋」 下流らしく、幅いっぱいに流れ、水量は多め

下流らしく、幅いっぱいに流れ、水量は多め 「井川」

「井川」 「いかわばし」

「いかわばし」  (再掲)才八橋(赤い○)周辺のGoogleマップ航空写真。左が下流方向

(再掲)才八橋(赤い○)周辺のGoogleマップ航空写真。左が下流方向 南側(楢山太田町)から。左が仮橋

南側(楢山太田町)から。左が仮橋 北側から。左が新しい橋の橋台、右が旧橋の残骸、さらに右が仮橋

北側から。左が新しい橋の橋台、右が旧橋の残骸、さらに右が仮橋 橋単独ではおおむね完成か

橋単独ではおおむね完成か 仮橋北寄りから上流方向

仮橋北寄りから上流方向 左から新・旧・仮の才八橋

左から新・旧・仮の才八橋 仮橋から上流。この時点では大雨が一息ついて、ほぼ通常の水量

仮橋から上流。この時点では大雨が一息ついて、ほぼ通常の水量 左に振って北側橋台

左に振って北側橋台 2020年9月の状況

2020年9月の状況 上流から

上流から 旧橋撤去工事の規制予告看板

旧橋撤去工事の規制予告看板 新しい橋の川尻側

新しい橋の川尻側 2022年11月30日まで。「上部工」だから、橋脚など下部工はこの後行なうようだ

2022年11月30日まで。「上部工」だから、橋脚など下部工はこの後行なうようだ 先代橋の川尻側たもと

先代橋の川尻側たもと 川尻側橋台を真横から

川尻側橋台を真横から 銘板

銘板 ここから先・勝平側がトラス橋

ここから先・勝平側がトラス橋 (再掲)現役当時。左が今の新川橋

(再掲)現役当時。左が今の新川橋 橋脚とトラスの接続部

橋脚とトラスの接続部 勝平側は橋台にトラスが接続

勝平側は橋台にトラスが接続 トラスの上辺の一部に足場が組まれている

トラスの上辺の一部に足場が組まれている 勝平側から。かなり大きく長い

勝平側から。かなり大きく長い 川尻側上流側から。雪融けで若干水量が多いかな

川尻側上流側から。雪融けで若干水量が多いかな 下流側から

下流側から (再掲)2009年。上流側・北都銀行本店前にあった歩道橋から

(再掲)2009年。上流側・北都銀行本店前にあった歩道橋から 工事後

工事後 3月初め撮影

3月初め撮影

「旭川 Asahi Riv.」

「旭川 Asahi Riv.」 「平成二年三月竣工」日本語のみ

「平成二年三月竣工」日本語のみ (再掲)

(再掲) 工事後

工事後 工事後

工事後 (再掲)西側から

(再掲)西側から (再掲)左右はお盆の精霊流し

(再掲)左右はお盆の精霊流し 改修後の新中島橋。奥の丘は千秋公園の北の丸

改修後の新中島橋。奥の丘は千秋公園の北の丸 こんなの

こんなの 白くて大きいもの

白くて大きいもの 貝殻?

貝殻? 10円玉と比較

10円玉と比較

現状。勝平側から。左の下流側が新しい橋。接続部は未舗装

現状。勝平側から。左の下流側が新しい橋。接続部は未舗装 運河は奥右から。左からの旭川と合流

運河は奥右から。左からの旭川と合流 川尻側から

川尻側から 上の写真で見えるものを、真上の橋から

上の写真で見えるものを、真上の橋から 川中央付近

川中央付近 ズーム

ズーム (再掲)手前に浮島。この時は水中は何も見えない

(再掲)手前に浮島。この時は水中は何も見えない 川尻側から。電線の下付近が旧橋

川尻側から。電線の下付近が旧橋 2018年5月。左岸(勝平側)から

2018年5月。左岸(勝平側)から 深い穴の中に柱?(右側底のはしごに人がいる)

深い穴の中に柱?(右側底のはしごに人がいる) 2018年9月

2018年9月 中に橋脚ができつつあった

中に橋脚ができつつあった 勝平側の岸から

勝平側の岸から Googleマップ航空写真より。下が勝平

Googleマップ航空写真より。下が勝平 2019年2月。埋め戻された

2019年2月。埋め戻された 同じく2019年2月

同じく2019年2月 旧橋から手が届きそうな距離(届きません。落ちます)

旧橋から手が届きそうな距離(届きません。落ちます) 現在。新旧新川橋の競演

現在。新旧新川橋の競演 新しい橋を外側から。今だけのアングル

新しい橋を外側から。今だけのアングル 川尻側。国道7号・若葉町交差点から

川尻側。国道7号・若葉町交差点から 勝平側

勝平側 旧道側から。橋方向からこちらへ来る時は、信号に関係なく左折できるが、歩行者は横断する場所がない

旧道側から。橋方向からこちらへ来る時は、信号に関係なく左折できるが、歩行者は横断する場所がない モノクロが明治。線が描かれた部分が当時の川(運河になる前の雄物川)

モノクロが明治。線が描かれた部分が当時の川(運河になる前の雄物川) 「新川橋」

「新川橋」 勝平側・上流側から

勝平側・上流側から 勝平側。離れてズームすると、トラスの丸みが出て雰囲気が変わる

勝平側。離れてズームすると、トラスの丸みが出て雰囲気が変わる

右岸(川尻側)上流から

右岸(川尻側)上流から 左岸上流側から

左岸上流側から 勝平側

勝平側 川尻側

川尻側 下流側・勝平新橋から

下流側・勝平新橋から 工事看板

工事看板 2018年10月右岸側から。右のクレーンの位置で仮橋建設中

2018年10月右岸側から。右のクレーンの位置で仮橋建設中 才八橋右岸。橋から来ると突き当りの丁字路

才八橋右岸。橋から来ると突き当りの丁字路 明朝体の橋名板

明朝体の橋名板 左岸側。ひらがなは「さいはちばし」と橋が濁音

左岸側。ひらがなは「さいはちばし」と橋が濁音 仮橋が供用されているが、右岸に旧橋の残骸

仮橋が供用されているが、右岸に旧橋の残骸 仮橋左岸から

仮橋左岸から 橋台と手前側が新しい川になる部分

橋台と手前側が新しい川になる部分 仮橋から上流方向。奥の丘が明田富士山

仮橋から上流方向。奥の丘が明田富士山 再び右岸から

再び右岸から この時点での工事看板。旧橋上から仮橋側に向けて設置

この時点での工事看板。旧橋上から仮橋側に向けて設置 仮橋から。左端が切断された旧橋の残骸先端

仮橋から。左端が切断された旧橋の残骸先端 新しい右岸となる護岸ブロックの設置が始まっていた

新しい右岸となる護岸ブロックの設置が始まっていた 旧橋の上にはプレハブ小屋と仮設トイレ。その使い方もあったか!

旧橋の上にはプレハブ小屋と仮設トイレ。その使い方もあったか! 明田富士山ふもと側から下流方向

明田富士山ふもと側から下流方向 西側線路側。これで問題はなくなった

西側線路側。これで問題はなくなった ネジ穴や接続部に傷というか改造された痕跡【15日補足・写真左が既存部、右側に延長している】

ネジ穴や接続部に傷というか改造された痕跡【15日補足・写真左が既存部、右側に延長している】 上の写真と同じ西側線路側

上の写真と同じ西側線路側 東側の線路側

東側の線路側 西側の線路と反対側

西側の線路と反対側 東側の線路と反対側

東側の線路と反対側 踏面中央部が水鏡になっており、うっすらと水がたまっている

踏面中央部が水鏡になっており、うっすらと水がたまっている (再掲)改修前の東側らせん階段

(再掲)改修前の東側らせん階段 現在の東側らせん階段

現在の東側らせん階段 網だから透けて見える

網だから透けて見える 現在の上り側。奥の信号が手形山崎町

現在の上り側。奥の信号が手形山崎町 奥がバス停。手前は?

奥がバス停。手前は? 分かりにくいですが、右が感知器の柱

分かりにくいですが、右が感知器の柱 【15日画像追加】秋大側から右折してきたバスを旧バス停付近から撮影。交差点→旧バス停は短距離で余裕がない

【15日画像追加】秋大側から右折してきたバスを旧バス停付近から撮影。交差点→旧バス停は短距離で余裕がない 北寄りの脇道から

北寄りの脇道から ストリートビューより

ストリートビューより 供用開始前の西側らせん階段。黒光りしている

供用開始前の西側らせん階段。黒光りしている 東側から西側を見る

東側から西側を見る (再掲)工事前

(再掲)工事前 金網みたいなのが

金網みたいなのが 西側らせん階段下り口。右下すぐが線路

西側らせん階段下り口。右下すぐが線路 ロープがぐるぐる

ロープがぐるぐる (再掲)以前の状態

(再掲)以前の状態 西側らせん階段

西側らせん階段 東側

東側 「←パネル」

「←パネル」 陸橋の上から東方向

陸橋の上から東方向 外側から。バスがいる所が境目

外側から。バスがいる所が境目 周辺の道路に設置されている看板

周辺の道路に設置されている看板 北側橋桁の下。全体にきれいになった

北側橋桁の下。全体にきれいになった 東側「手形山崎町」交差点から。右半分が今回開通

東側「手形山崎町」交差点から。右半分が今回開通 西側「千秋城下町」交差点付近から

西側「千秋城下町」交差点付近から 北側歩道

北側歩道 北側・東行き車線「太平↑ 明田→」

北側・東行き車線「太平↑ 明田→」 南側・西行き車線「中通↑ 保戸野→」

南側・西行き車線「中通↑ 保戸野→」 開通直前の手形側

開通直前の手形側 ここだった

ここだった 「てがたりっきょう」

「てがたりっきょう」  「令和元年十一月完成」

「令和元年十一月完成」

石脇側下流から撮影。対岸に鳥海山

石脇側下流から撮影。対岸に鳥海山 石脇側上流から

石脇側上流から 今は広々

今は広々

主塔とワイヤー

主塔とワイヤー 歩道に白い箱

歩道に白い箱 由利橋南側の市街地の通り

由利橋南側の市街地の通り 寸詰まりの三菱エアロミディ「379」

寸詰まりの三菱エアロミディ「379」 (再掲)上の写真の拡幅前・旧橋時代

(再掲)上の写真の拡幅前・旧橋時代 白ナンバーのポンチョ

白ナンバーのポンチョ 後部

後部 左が神屋敷・右が大小路

左が神屋敷・右が大小路

上流側

上流側 下流側。この先遠くないところに臨海バイパスがあるとは思えない環境

下流側。この先遠くないところに臨海バイパスがあるとは思えない環境 逆光と風化で読みづらいけど「伽羅橋」?

逆光と風化で読みづらいけど「伽羅橋」? 「きゃらばし」

「きゃらばし」 「昭和十五年」。月は表記なし

「昭和十五年」。月は表記なし 反対側から来た道を振り返る

反対側から来た道を振り返る