青森県の私鉄「弘南(こうなん)鉄道」が、弘前市と大鰐町を結ぶ「大鰐線(13.9キロ)」を2017年3月で廃止することを検討していることが明らかになった。

秋田にいると、情報源はネットだけで断片的にしか入ってこないが、各報道をまとめれば、

・27日に行われた弘南鉄道の定時株主総会冒頭のあいさつで、社長が「廃止する方向で検討している」と述べた。

・廃止は決定しているわけではなく、今回の株主総会の議案にも株主総会前の役員会の議題にもなかった。

・ここ9年間の累積赤字は2億3000万円で、この先4年間でも1億円近い赤字が見込まれている。大鰐線は「弘前電気鉄道」という会社から弘南鉄道が1970年に引き継いだものだが、それ以降、一度も黒字になったことがなかった。

・大鰐線の利用者数は1974年度の約389万8000人がピークで、2012年度は6分の1以下の57万6000人に落ち込み、約1050万円の赤字。もう一つの路線・弘南線は約240万円の黒字を確保しているが、今後、減収していく見込みだ。このため、16年度には売店売り上げを含む鉄道事業の営業損益がマイナスに転じるとしている。(読売新聞青森)

・社長は「公的支援を受けたとしてもいつまでも受け続けられない」(青森テレビ)

・社長は28日の東奥日報の取材に、廃止については社内で意思統一が図られていると主張。(東奥日報)

・廃止方針は「社長の個人的見解」(毎日新聞青森)

・同社は「社の決定ではなく、今後の対応を検討していく」「社長の発言は個人的な見解だが、大鰐線の厳しさを沿線住民、自治体に知ってほしい」(読売新聞青森)

今後の計画としては、

・常務は「まだ社内調整もしていない、今後、沿線住民に説明をしたり取締役会などで協議する」(青森朝日放送)

・今後、取締役会で正式に廃止を決定し、8月にも沿線の自治体に説明して理解を求めていくことにしています。 (NHK青森)

・社長の話では、利用者に配慮して、来年度から3年間は大鰐線の運行を続ける(NHK)

・JR奥羽本線や弘南バスがあるため、代替交通を用意する考えはない(NHKと東奥日報への社長の話)

周囲の反応は、

・株主総会では大鰐線の廃止について異論は出なかったという(NHK)

・弘前市など株主の自治体は委任状を提出して出席しておらず、社長発言への質問は出なかった。(読売青森)

・沿線の市や町、それに利用客に動揺が広がっている。弘前市の葛西市長は28日の定例会見で突然の廃止発言に怒りをあらわにした。また大鰐町の山田町長は困惑の表情を浮かべていた。(青森放送)

・弘前市の葛西憲之市長は「住民の足を守る公共交通機関の経営者として、我々に何の相談もなく、突然の発言は不適切で、憤りを感じる」と批判。大鰐町の山田年伸町長は「できる支援はしてきた。突然で困惑している。町づくりに交通機関は欠かせない。社長の真意を把握したい」と驚く。(読売新聞青森)

・28日の会見で弘前市長は会社側と存続に向け話し合う姿勢を見せた。また同日、大鰐町とともに担当者を同社に派遣し、早急な説明と大鰐線支援の方策を模索することを申し入れた。(陸奥新報)

まず、同じことを伝えていても食い違う点があり、いろんな書き方があるものだと感心してしまう。

まとめれば、会社としては細かく決めていはいないが廃止したい。それを聞いて沿線は驚いて反対しているという現状か。まあ、鉄道の廃止が明らかになれば、まずはたいていはこういう反応だろうけれど。

よそ者ではあるが、かつて沿線住民だった鉄道好きとしては、とても複雑な心境。※以下は、とりとめがなく勝手な個人の感想・意見です。

衝撃的ではあったが、やっぱり、というかついに来る時が来たかという感想。

昨秋、久しぶりに大鰐線に乗ったら、あまりに乗客が少ない(以前よりも少なくなった)のに驚いた。弘南線と比べると、列車本数は約半分なのに、1列車当たりの乗客は大鰐線のほうが明らかに少なかった。

弘前市内では、ほぼ並行する路線バスよりも少ない運転本数・高い運賃となっている区間(後述の実業高校前付近など)も多い。車両には冷房もない。

こんな状況では…

2005年7月の日曜日昼前の大鰐行き車内。後ろの車両は誰もいない

2005年7月の日曜日昼前の大鰐行き車内。後ろの車両は誰もいない

青森県内では、2012年3月で十和田観光電鉄が廃止されている。夏に廃止が突然明らかになってバタバタと1年経たずに廃止してしまった。沿線から大きな反対の声は出なかったという事情もあるだろうが、それにしても急な話だった。

それから、当の弘南鉄道大鰐線では、2008年に2つの駅名(関連記事)を変更することを直前になって公表し、一部で反発を受けたことがあった。

それらとは違って今回の廃止表明は、実際に廃止するまで3年以上の“猶予”はある。

やめると言い出した社長の言い分は、十和田観光電鉄の時は「行政が支援してくれなきゃ、やめるよ」という話で、今回の弘南鉄道大鰐線は「支援してもらい続けるというわけにはいかないから、やめます」ということで、弘南鉄道のほうが筋は通っていて潔いようにも感じる。

現状のままの形で大鰐線を残すのは、とても難しい話だと思う。

行政が支援するといっても、それは赤字の穴埋めであり、継続的に税金を使い続けるということ。(大鰐町長が言う「できる支援はしてきた」は駅舎改築のような周辺からの支援だと思う。大鰐線の存続には、赤字を埋めるという直接的な支援をしないといけないのでは?)【7月1日追記】公共交通機関には一定の公的支援は行うべきだと考えるが、採算が取れない現状において、他の代替手段があり、何より経営する側に続ける気がないのなら、無理に公金を投入するのは無駄遣いだ。

公共交通機関がなくなるのはけしからんといっても、実際問題として沿線住民・市民町民のどれだけが大鰐線を日常的に利用しているか。(陸奥新報の社説によれば「(2009年の弘前市による)アンケートでは、沿線住民の約6割が「全く利用しない」と回答している。」)

もちろん、ある程度の人口がある地域から公共交通機関を完全になくすのはいけないから、代替交通については充分に検討するべきだ。その点では、社長が言う「代替交通機関は考えていない」はまずいと思う。

社長の考えでは、大鰐線はJR奥羽本線と弘南バスによって完全に代替できるということになる。果たしてそうだろうか。

まず、弘前市街と大鰐町中心部の間の交通手段では、弘南鉄道大鰐線、JR奥羽本線、弘南バスの大鰐・碇ヶ関線が競合している。(弘前側の起終点は異なる)

本数では、弘南鉄道と弘南バスが毎時1本はあるのでJRより優位。運賃は、JR230円、弘南鉄道420円、弘南バス500円。所要時間はJRが10分強、弘南鉄道と弘南バスは約30分。弘前側発の最終時刻は、弘南バス19時00分、弘南鉄道21時30分、JR22時12分。

違いはあるが、弘前-大鰐間の移動に限れば、社長の言い分でもいいかもしれない。

ところが、途中の各駅における代替交通は、そう簡単ではなく、「3者が競合している」とは言い切れないのだ。

奥羽本線は途中に駅が1つ(石川駅=大鰐線の義塾高校前駅に近い)しかないし、弘南バス大鰐・碇ヶ関線は弘南鉄道とは離れた道路(大鰐線とは2キロ以上離れた地点もある門外・堀越経由)を通っている。(弘前市街から小栗山駅辺りまでなら、弘南バスの別の路線で代替は可能)

したがって、大鰐線の途中の各駅では、代替交通機関がない所が少なくない。

昨秋、津軽大沢駅の車両基地公開に行った時にも、近くにバス停がなく、大鰐線が唯一の公共交通機関だと感じた。

これらの駅から沿線の学校や弘前市内の病院へ通う人もいるだろう。そうした人への影響も承知で、社長の発言なのだろうか。

せめて例えば、弘南バス小栗山線(弘前駅-弘前営業所)の一部を、アップルロード経由で大鰐方面まで延長するとかしないといけないのではないだろうか。

【7月1日画像追加】Googleマップに関係する経路を加筆(バスの大鰐側の経路はあいまいです)。全区間において3者が競合しているとは言えない

【7月1日画像追加】Googleマップに関係する経路を加筆(バスの大鰐側の経路はあいまいです)。全区間において3者が競合しているとは言えない

それから、大鰐線がその輸送力を存分に発揮していると思われる通学時間帯。

弘前市内の大学や県立弘前高校は、大鰐線利用者のウエイトは低いし、東奥義塾高校にはJRの石川駅も近い。

そんな中、聖愛中高前(旧・城南)駅が最寄りである県立弘前実業高校と弘前学院聖愛中学高校は、生徒の大鰐線への依存度が高いのではないだろうか。大鰐線が廃止されてバスだけで全員をさばくには相当の本数(上記の通り路線の延長等も必要)・台数が必要になりそうだし、積雪期の遅延や学校行事などで下校時間帯がずれる場合の対応も必要だろう。

※現行の運賃は、大鰐線の中央弘前-聖愛中高前が260円に対し、弘南バスの弘前駅-実業高校前が210円とバスのほうが安く、本数も多いので、弘前市内側ではバスに転換しても簡単に受け入れられそうではある。

大鰐線では、2002年に大鰐町の「鯖石」駅を移転新築し、その隣の弘前市の外れに「石川プール前」駅を新規開業(弘前市が建設費を全額負担)している。

さらに2007年には、石川-義塾高校前間の奥羽本線の上をまたぐオーバークロスを架け替えている。

そうしたまだ新しい設備もあるのに、廃止されてしまうのはもったいない気がする。(2つの駅名変更の時も費用がかかっているだろうし)

大鰐線を鉄道のまま残すとすれば、架線を撤去してディーゼルカーにするのはどうだろうか。変電設備や架線の維持費が浮く。でも、車両をどこかから探さないといけないか。

当ブログもその1つではあるが、このニュースを受けてネット上ではいろいろな人による感想が流れている。

いろんな意見があるのは当然だが、申し訳ないけれど、実態を分かっていないというかちょっと引っかかったものがいくつかあった。

・大鰐線廃止の代替として、奥羽本線の石川-弘前間に駅を造ればいい

新駅設置自体はともかく、上記の通り、その区間において奥羽本線と大鰐線は相当離れて(直線で約2キロ)いる。道が直線でないので実際にはもっと遠く、代替には成り得ない。

・大鰐線廃止によって土手町の人出が減ってしまう

たしかに、大鰐線の中央弘前駅は土手町へのアクセスが抜群の場所ではある。

だけど、大鰐線で土手町に買い物に来る人なんて、無視できるほどの少なさだと思う。弘前市内で飲んで帰宅する人の足にはなっているかもしれない(上記の通り最終は21時30分発)

・弘南鉄道がIC乗車券も導入していないとは、やる気がない

ないのは「やる気」ではなく「必要性」と「資金」かと思う。

弘南鉄道を含む地方私鉄は、定期券での利用者が多い。導入したとしても、さほど乗客のメリットにはならないはず。IC乗車券導入には設備投資も必要。

IC乗車券は便利ではあるが、地方(の私鉄)においては、何が何でも必要なものではないと思う。

弘南鉄道では、フリー乗車券や弘前市内からの往復と大鰐の温泉施設入浴券をセットにした「さっパス」の発売、土日に大人と一緒に乗った子どもの運賃を無料にするなど、それなりに努力している。

これは弘前市の事業だったけれど、今年の弘前公園のさくらまつり期間中に中央弘前駅で下車した人は、公園の有料区画に無料で入場できるようにしたこともあった。

強いて言えば、冷房車を導入したり、大鰐でのJRとの接続を考慮したダイヤにしてくれたりすると良かったのだけど…

よそ者は、今後を見守ることしかできない。

土手町を後に土淵川沿いを走り、学生街と住宅地の中を抜け、さらにいつの間にかリンゴ畑の中にいるという、他の路線はない車窓の変化が楽しめる弘南鉄道大鰐線。

中央弘前の隣、弘高下(ひろこうした)駅

中央弘前の隣、弘高下(ひろこうした)駅

奥羽本線を越える。周りは田んぼとリンゴ畑

奥羽本線を越える。周りは田んぼとリンゴ畑

沿線で暮らした者としての感傷に過ぎないが、なくなってしまうのは寂しい。

【7月22日追記】その後、7月22日に社長が弘前市長や大鰐町長と会談し、2017年での廃止を撤回することを明らかにした。

これを受けて、一部では「廃止を撤回」とだけ伝える報道もあるが、そうではなく「2017年3月の」廃止を撤回、もしくは廃止の方針を「いったん」撤回ということのようだ。

とりあえず、廃止が遠のいたのは事実ではあるが…

取締役会での廃止提案は行わず、国や沿線自治体と協議会を立ちあげて存続を検討していくそうだ。

社長の話では、「大鰐線の存続の条件として、利用者が昨年度の57万5000人を下回らないこと(NHK)」。「補助金は受け入れず、利用客を増やす形で存続を探りたいと話している。(RAB)」とのこと。

(以上追記)

他の弘前周辺の公共交通機関の話題。

●田んぼアート駅

弘南鉄道のもう1つの弘南線のほうは、明るい話題。

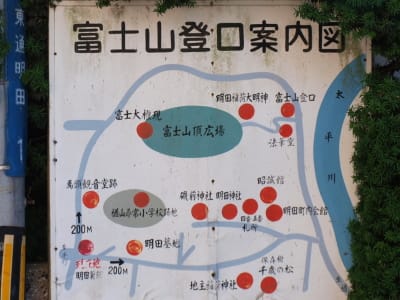

田舎館村の「田んぼアート」の第2会場である「道の駅いなかだて」付近に新しく駅が造られていた。その名も「田んぼアート」駅。

その開業が7月27日(土)に決定した。8月1日の予定だったが、工事が順調なのと土日に開業イベントを行うために前倒しした。

ただし、第1会場である村役場にはけっこう遠いので、役場前を通る弘南バス(弘前-黒石線)で訪れるのがベスト。それに弘南線の車両も冷房がないから、真夏は相当暑いですよ(経験談)。

【7月1日追記】田んぼアートの2つの会場を結ぶ「シャトルワゴン」を運行する計画がある模様。また、駅は常設ではない「臨時駅」のような扱いで、停車する期間やダイヤ(朝夜は通過)が限定されるという話もあるが、詳細は不明。

●バス関連

6月25日に今年度最初の「弘前市地域公共交通会議」が開かれ、それを伝える26日の陸奥新報サイトより。

まず、7月中旬から弘前市が「まちなかお出かけパス事業」を開始する。これは「市中心部以外と中心部を結ぶバスに小学生以下の子どもと保護者が乗る場合に、子どもは無料で、保護者も100円と料金が安くなる。」という。要は市中心部と郊外を行き来する親子連れのバス料金の値引きだ。

ちなみに、盛岡市でもまったく同じ名称の事業しているらしいが、それは高齢者向け。

青森市営バスでは、既に小学生(青森市民のみ)のバス料金を無料にしている。秋田県大館周辺の秋北バスでも長期休み中に、運賃を小学生50円・中学生100円の均一にしている。(これらは子どもだけで乗っても適用)

秋田市の高齢者コインバス(70歳以上100円均一)の子ども版とも言えるが、弘前での高齢者優待制度は、弘南バスが65歳以上が半年27000円、年間45000円で全路線を利用できるパスを発売しているだけ。

もう1つ、7月27日にオープンする「ヒロロ」(旧・ジョッパル)。

それに伴い、「「ヒロロ前」など二つのバス停を同日から新設する土手町循環100円バスの路線変更を承認した。」とのこと。

詳細が分からないが、今年春に弘前駅周辺の経路とバス停名を「ジョッパル前」から「大町一丁目」に変更したばかりなのに、また変更するんだろうか。→下記追記参照。

【7月2日追記】弘南バスのホームページに「弘前駅前商業施設「HIRORO(ヒロロ)」のオープンに合わせ、土手町循環100円バスの運行ルートが変わります。」という告知がアップされた。

「いつから」変わるのかが明記されていないが、サイトにアップされた告知のファイル名からすれば、ヒロロのオープン日である7月27日から。

ルートは、

以前(今年3月まで)

中央通り二丁目→駅通り→弘前バスターミナル→弘前駅前→ジョッパル前→大町二丁目

現行

中央通り二丁目→弘前バスターミナル前(路上)→弘前駅前(降車専用・6番のりば)→弘前バスターミナル→弘前駅前→大町一丁目→大町二丁目

だったのが、今度は、

中央通り二丁目→並木通りバスターミナル前(新設)→ヒロロ前(新設)→弘前駅前(降車専用・6番のりば)→弘前バスターミナル→弘前駅前→大町一丁目→大町二丁目

となる。

「弘前バスターミナル前」は再び通らなくなり(わずか4か月弱だった)、以前と同じようにヨーカドー西側の交差点を右折して並木通りに入るものの、バスターミナル内には入らず直進、ヒロロの角を左折して駅へ向かい、そこからターミナルへ入って終点になる。

2つの停留所が新設されるが、「並木通りバスターミナル前」はイトーヨーカドー西側の自転車置き場の辺りだろうか。曲がってすぐで、後続車に追突されそう… 駅へ急ぐ時は、ここで降りると早いかもしれない。

ヒロロ付近では、従来の向かい側にあったジョッパル前(現・大町一丁目)は残し、ヒロロ側の車線に「ヒロロ前」を新規設置。

並木通り→ヒロロ前→駅という経路を路線バスが走るのは、初めてだろう。

さらにヒロロ-駅-ターミナルでは、両側の車線を循環バスが通ることになり、これまたややこしい。

要するに、ヒロロの真ん前に循環バスを通したくて、こういう複雑な経路に変えたということだろうか。※続きはこの記事後半

※弘南鉄道は現在、弘前(JR弘前駅隣接)-黒石の「弘南線」と、中央弘前(JR弘前とは別の離れた場所)-大鰐(JR大鰐温泉駅隣接)の「大鰐線」の2路線を営業している。今回取り沙汰されているのは、大鰐線についてのみ。

※弘南鉄道とバス会社「弘南バス」は起源は同じだが、現在は資本関係はなく、さほど関係が強いわけではない。弘南バスでも弘前-黒石、弘前-大鰐のバス路線があるので、競合しているとも言える。

※弘南鉄道とバス会社「弘南バス」は起源は同じだが、現在は資本関係はなく、さほど関係が強いわけではない。弘南バスでも弘前-黒石、弘前-大鰐のバス路線があるので、競合しているとも言える。

秋田にいると、情報源はネットだけで断片的にしか入ってこないが、各報道をまとめれば、

・27日に行われた弘南鉄道の定時株主総会冒頭のあいさつで、社長が「廃止する方向で検討している」と述べた。

・廃止は決定しているわけではなく、今回の株主総会の議案にも株主総会前の役員会の議題にもなかった。

・ここ9年間の累積赤字は2億3000万円で、この先4年間でも1億円近い赤字が見込まれている。大鰐線は「弘前電気鉄道」という会社から弘南鉄道が1970年に引き継いだものだが、それ以降、一度も黒字になったことがなかった。

・大鰐線の利用者数は1974年度の約389万8000人がピークで、2012年度は6分の1以下の57万6000人に落ち込み、約1050万円の赤字。もう一つの路線・弘南線は約240万円の黒字を確保しているが、今後、減収していく見込みだ。このため、16年度には売店売り上げを含む鉄道事業の営業損益がマイナスに転じるとしている。(読売新聞青森)

・社長は「公的支援を受けたとしてもいつまでも受け続けられない」(青森テレビ)

・社長は28日の東奥日報の取材に、廃止については社内で意思統一が図られていると主張。(東奥日報)

・廃止方針は「社長の個人的見解」(毎日新聞青森)

・同社は「社の決定ではなく、今後の対応を検討していく」「社長の発言は個人的な見解だが、大鰐線の厳しさを沿線住民、自治体に知ってほしい」(読売新聞青森)

今後の計画としては、

・常務は「まだ社内調整もしていない、今後、沿線住民に説明をしたり取締役会などで協議する」(青森朝日放送)

・今後、取締役会で正式に廃止を決定し、8月にも沿線の自治体に説明して理解を求めていくことにしています。 (NHK青森)

・社長の話では、利用者に配慮して、来年度から3年間は大鰐線の運行を続ける(NHK)

・JR奥羽本線や弘南バスがあるため、代替交通を用意する考えはない(NHKと東奥日報への社長の話)

周囲の反応は、

・株主総会では大鰐線の廃止について異論は出なかったという(NHK)

・弘前市など株主の自治体は委任状を提出して出席しておらず、社長発言への質問は出なかった。(読売青森)

・沿線の市や町、それに利用客に動揺が広がっている。弘前市の葛西市長は28日の定例会見で突然の廃止発言に怒りをあらわにした。また大鰐町の山田町長は困惑の表情を浮かべていた。(青森放送)

・弘前市の葛西憲之市長は「住民の足を守る公共交通機関の経営者として、我々に何の相談もなく、突然の発言は不適切で、憤りを感じる」と批判。大鰐町の山田年伸町長は「できる支援はしてきた。突然で困惑している。町づくりに交通機関は欠かせない。社長の真意を把握したい」と驚く。(読売新聞青森)

・28日の会見で弘前市長は会社側と存続に向け話し合う姿勢を見せた。また同日、大鰐町とともに担当者を同社に派遣し、早急な説明と大鰐線支援の方策を模索することを申し入れた。(陸奥新報)

まず、同じことを伝えていても食い違う点があり、いろんな書き方があるものだと感心してしまう。

まとめれば、会社としては細かく決めていはいないが廃止したい。それを聞いて沿線は驚いて反対しているという現状か。まあ、鉄道の廃止が明らかになれば、まずはたいていはこういう反応だろうけれど。

よそ者ではあるが、かつて沿線住民だった鉄道好きとしては、とても複雑な心境。※以下は、とりとめがなく勝手な個人の感想・意見です。

衝撃的ではあったが、やっぱり、というかついに来る時が来たかという感想。

昨秋、久しぶりに大鰐線に乗ったら、あまりに乗客が少ない(以前よりも少なくなった)のに驚いた。弘南線と比べると、列車本数は約半分なのに、1列車当たりの乗客は大鰐線のほうが明らかに少なかった。

弘前市内では、ほぼ並行する路線バスよりも少ない運転本数・高い運賃となっている区間(後述の実業高校前付近など)も多い。車両には冷房もない。

こんな状況では…

2005年7月の日曜日昼前の大鰐行き車内。後ろの車両は誰もいない

2005年7月の日曜日昼前の大鰐行き車内。後ろの車両は誰もいない青森県内では、2012年3月で十和田観光電鉄が廃止されている。夏に廃止が突然明らかになってバタバタと1年経たずに廃止してしまった。沿線から大きな反対の声は出なかったという事情もあるだろうが、それにしても急な話だった。

それから、当の弘南鉄道大鰐線では、2008年に2つの駅名(関連記事)を変更することを直前になって公表し、一部で反発を受けたことがあった。

それらとは違って今回の廃止表明は、実際に廃止するまで3年以上の“猶予”はある。

やめると言い出した社長の言い分は、十和田観光電鉄の時は「行政が支援してくれなきゃ、やめるよ」という話で、今回の弘南鉄道大鰐線は「支援してもらい続けるというわけにはいかないから、やめます」ということで、弘南鉄道のほうが筋は通っていて潔いようにも感じる。

現状のままの形で大鰐線を残すのは、とても難しい話だと思う。

行政が支援するといっても、それは赤字の穴埋めであり、継続的に税金を使い続けるということ。(大鰐町長が言う「できる支援はしてきた」は駅舎改築のような周辺からの支援だと思う。大鰐線の存続には、赤字を埋めるという直接的な支援をしないといけないのでは?)【7月1日追記】公共交通機関には一定の公的支援は行うべきだと考えるが、採算が取れない現状において、他の代替手段があり、何より経営する側に続ける気がないのなら、無理に公金を投入するのは無駄遣いだ。

公共交通機関がなくなるのはけしからんといっても、実際問題として沿線住民・市民町民のどれだけが大鰐線を日常的に利用しているか。(陸奥新報の社説によれば「(2009年の弘前市による)アンケートでは、沿線住民の約6割が「全く利用しない」と回答している。」)

もちろん、ある程度の人口がある地域から公共交通機関を完全になくすのはいけないから、代替交通については充分に検討するべきだ。その点では、社長が言う「代替交通機関は考えていない」はまずいと思う。

社長の考えでは、大鰐線はJR奥羽本線と弘南バスによって完全に代替できるということになる。果たしてそうだろうか。

まず、弘前市街と大鰐町中心部の間の交通手段では、弘南鉄道大鰐線、JR奥羽本線、弘南バスの大鰐・碇ヶ関線が競合している。(弘前側の起終点は異なる)

本数では、弘南鉄道と弘南バスが毎時1本はあるのでJRより優位。運賃は、JR230円、弘南鉄道420円、弘南バス500円。所要時間はJRが10分強、弘南鉄道と弘南バスは約30分。弘前側発の最終時刻は、弘南バス19時00分、弘南鉄道21時30分、JR22時12分。

違いはあるが、弘前-大鰐間の移動に限れば、社長の言い分でもいいかもしれない。

ところが、途中の各駅における代替交通は、そう簡単ではなく、「3者が競合している」とは言い切れないのだ。

奥羽本線は途中に駅が1つ(石川駅=大鰐線の義塾高校前駅に近い)しかないし、弘南バス大鰐・碇ヶ関線は弘南鉄道とは離れた道路(大鰐線とは2キロ以上離れた地点もある門外・堀越経由)を通っている。(弘前市街から小栗山駅辺りまでなら、弘南バスの別の路線で代替は可能)

したがって、大鰐線の途中の各駅では、代替交通機関がない所が少なくない。

昨秋、津軽大沢駅の車両基地公開に行った時にも、近くにバス停がなく、大鰐線が唯一の公共交通機関だと感じた。

これらの駅から沿線の学校や弘前市内の病院へ通う人もいるだろう。そうした人への影響も承知で、社長の発言なのだろうか。

せめて例えば、弘南バス小栗山線(弘前駅-弘前営業所)の一部を、アップルロード経由で大鰐方面まで延長するとかしないといけないのではないだろうか。

【7月1日画像追加】Googleマップに関係する経路を加筆(バスの大鰐側の経路はあいまいです)。全区間において3者が競合しているとは言えない

【7月1日画像追加】Googleマップに関係する経路を加筆(バスの大鰐側の経路はあいまいです)。全区間において3者が競合しているとは言えないそれから、大鰐線がその輸送力を存分に発揮していると思われる通学時間帯。

弘前市内の大学や県立弘前高校は、大鰐線利用者のウエイトは低いし、東奥義塾高校にはJRの石川駅も近い。

そんな中、聖愛中高前(旧・城南)駅が最寄りである県立弘前実業高校と弘前学院聖愛中学高校は、生徒の大鰐線への依存度が高いのではないだろうか。大鰐線が廃止されてバスだけで全員をさばくには相当の本数(上記の通り路線の延長等も必要)・台数が必要になりそうだし、積雪期の遅延や学校行事などで下校時間帯がずれる場合の対応も必要だろう。

※現行の運賃は、大鰐線の中央弘前-聖愛中高前が260円に対し、弘南バスの弘前駅-実業高校前が210円とバスのほうが安く、本数も多いので、弘前市内側ではバスに転換しても簡単に受け入れられそうではある。

大鰐線では、2002年に大鰐町の「鯖石」駅を移転新築し、その隣の弘前市の外れに「石川プール前」駅を新規開業(弘前市が建設費を全額負担)している。

さらに2007年には、石川-義塾高校前間の奥羽本線の上をまたぐオーバークロスを架け替えている。

そうしたまだ新しい設備もあるのに、廃止されてしまうのはもったいない気がする。(2つの駅名変更の時も費用がかかっているだろうし)

大鰐線を鉄道のまま残すとすれば、架線を撤去してディーゼルカーにするのはどうだろうか。変電設備や架線の維持費が浮く。でも、車両をどこかから探さないといけないか。

当ブログもその1つではあるが、このニュースを受けてネット上ではいろいろな人による感想が流れている。

いろんな意見があるのは当然だが、申し訳ないけれど、実態を分かっていないというかちょっと引っかかったものがいくつかあった。

・大鰐線廃止の代替として、奥羽本線の石川-弘前間に駅を造ればいい

新駅設置自体はともかく、上記の通り、その区間において奥羽本線と大鰐線は相当離れて(直線で約2キロ)いる。道が直線でないので実際にはもっと遠く、代替には成り得ない。

・大鰐線廃止によって土手町の人出が減ってしまう

たしかに、大鰐線の中央弘前駅は土手町へのアクセスが抜群の場所ではある。

だけど、大鰐線で土手町に買い物に来る人なんて、無視できるほどの少なさだと思う。弘前市内で飲んで帰宅する人の足にはなっているかもしれない(上記の通り最終は21時30分発)

・弘南鉄道がIC乗車券も導入していないとは、やる気がない

ないのは「やる気」ではなく「必要性」と「資金」かと思う。

弘南鉄道を含む地方私鉄は、定期券での利用者が多い。導入したとしても、さほど乗客のメリットにはならないはず。IC乗車券導入には設備投資も必要。

IC乗車券は便利ではあるが、地方(の私鉄)においては、何が何でも必要なものではないと思う。

弘南鉄道では、フリー乗車券や弘前市内からの往復と大鰐の温泉施設入浴券をセットにした「さっパス」の発売、土日に大人と一緒に乗った子どもの運賃を無料にするなど、それなりに努力している。

これは弘前市の事業だったけれど、今年の弘前公園のさくらまつり期間中に中央弘前駅で下車した人は、公園の有料区画に無料で入場できるようにしたこともあった。

強いて言えば、冷房車を導入したり、大鰐でのJRとの接続を考慮したダイヤにしてくれたりすると良かったのだけど…

よそ者は、今後を見守ることしかできない。

土手町を後に土淵川沿いを走り、学生街と住宅地の中を抜け、さらにいつの間にかリンゴ畑の中にいるという、他の路線はない車窓の変化が楽しめる弘南鉄道大鰐線。

中央弘前の隣、弘高下(ひろこうした)駅

中央弘前の隣、弘高下(ひろこうした)駅 奥羽本線を越える。周りは田んぼとリンゴ畑

奥羽本線を越える。周りは田んぼとリンゴ畑沿線で暮らした者としての感傷に過ぎないが、なくなってしまうのは寂しい。

【7月22日追記】その後、7月22日に社長が弘前市長や大鰐町長と会談し、2017年での廃止を撤回することを明らかにした。

これを受けて、一部では「廃止を撤回」とだけ伝える報道もあるが、そうではなく「2017年3月の」廃止を撤回、もしくは廃止の方針を「いったん」撤回ということのようだ。

とりあえず、廃止が遠のいたのは事実ではあるが…

取締役会での廃止提案は行わず、国や沿線自治体と協議会を立ちあげて存続を検討していくそうだ。

社長の話では、「大鰐線の存続の条件として、利用者が昨年度の57万5000人を下回らないこと(NHK)」。「補助金は受け入れず、利用客を増やす形で存続を探りたいと話している。(RAB)」とのこと。

(以上追記)

他の弘前周辺の公共交通機関の話題。

●田んぼアート駅

弘南鉄道のもう1つの弘南線のほうは、明るい話題。

田舎館村の「田んぼアート」の第2会場である「道の駅いなかだて」付近に新しく駅が造られていた。その名も「田んぼアート」駅。

その開業が7月27日(土)に決定した。8月1日の予定だったが、工事が順調なのと土日に開業イベントを行うために前倒しした。

ただし、第1会場である村役場にはけっこう遠いので、役場前を通る弘南バス(弘前-黒石線)で訪れるのがベスト。それに弘南線の車両も冷房がないから、真夏は相当暑いですよ(経験談)。

【7月1日追記】田んぼアートの2つの会場を結ぶ「シャトルワゴン」を運行する計画がある模様。また、駅は常設ではない「臨時駅」のような扱いで、停車する期間やダイヤ(朝夜は通過)が限定されるという話もあるが、詳細は不明。

●バス関連

6月25日に今年度最初の「弘前市地域公共交通会議」が開かれ、それを伝える26日の陸奥新報サイトより。

まず、7月中旬から弘前市が「まちなかお出かけパス事業」を開始する。これは「市中心部以外と中心部を結ぶバスに小学生以下の子どもと保護者が乗る場合に、子どもは無料で、保護者も100円と料金が安くなる。」という。要は市中心部と郊外を行き来する親子連れのバス料金の値引きだ。

ちなみに、盛岡市でもまったく同じ名称の事業しているらしいが、それは高齢者向け。

青森市営バスでは、既に小学生(青森市民のみ)のバス料金を無料にしている。秋田県大館周辺の秋北バスでも長期休み中に、運賃を小学生50円・中学生100円の均一にしている。(これらは子どもだけで乗っても適用)

秋田市の高齢者コインバス(70歳以上100円均一)の子ども版とも言えるが、弘前での高齢者優待制度は、弘南バスが65歳以上が半年27000円、年間45000円で全路線を利用できるパスを発売しているだけ。

もう1つ、7月27日にオープンする「ヒロロ」(旧・ジョッパル)。

それに伴い、「「ヒロロ前」など二つのバス停を同日から新設する土手町循環100円バスの路線変更を承認した。」とのこと。

詳細が分からないが、今年春に弘前駅周辺の経路とバス停名を「ジョッパル前」から「大町一丁目」に変更したばかりなのに、

【7月2日追記】弘南バスのホームページに「弘前駅前商業施設「HIRORO(ヒロロ)」のオープンに合わせ、土手町循環100円バスの運行ルートが変わります。」という告知がアップされた。

「いつから」変わるのかが明記されていないが、サイトにアップされた告知のファイル名からすれば、ヒロロのオープン日である7月27日から。

ルートは、

以前(今年3月まで)

中央通り二丁目→駅通り→弘前バスターミナル→弘前駅前→ジョッパル前→大町二丁目

現行

中央通り二丁目→弘前バスターミナル前(路上)→弘前駅前(降車専用・6番のりば)→弘前バスターミナル→弘前駅前→大町一丁目→大町二丁目

だったのが、今度は、

中央通り二丁目→並木通りバスターミナル前(新設)→ヒロロ前(新設)→弘前駅前(降車専用・6番のりば)→弘前バスターミナル→弘前駅前→大町一丁目→大町二丁目

となる。

「弘前バスターミナル前」は再び通らなくなり(わずか4か月弱だった)、以前と同じようにヨーカドー西側の交差点を右折して並木通りに入るものの、バスターミナル内には入らず直進、ヒロロの角を左折して駅へ向かい、そこからターミナルへ入って終点になる。

2つの停留所が新設されるが、「並木通りバスターミナル前」はイトーヨーカドー西側の自転車置き場の辺りだろうか。曲がってすぐで、後続車に追突されそう… 駅へ急ぐ時は、ここで降りると早いかもしれない。

ヒロロ付近では、従来の向かい側にあったジョッパル前(現・大町一丁目)は残し、ヒロロ側の車線に「ヒロロ前」を新規設置。

並木通り→ヒロロ前→駅という経路を路線バスが走るのは、初めてだろう。

さらにヒロロ-駅-ターミナルでは、両側の車線を循環バスが通ることになり、これまたややこしい。

要するに、ヒロロの真ん前に循環バスを通したくて、こういう複雑な経路に変えたということだろうか。※続きはこの記事後半

(

( たけやホットケーキ バナナジャム&ホイップクリーム

たけやホットケーキ バナナジャム&ホイップクリーム たけやホットケーキ オレンジジャム&ホイップクリーム

たけやホットケーキ オレンジジャム&ホイップクリーム オレンジジャム&ホイップの中身。オレンジの皮らしきものが見える

オレンジジャム&ホイップの中身。オレンジの皮らしきものが見える 「HCオレンジ&H」何が何だか分からない

「HCオレンジ&H」何が何だか分からない たけやカステラサンド はちみつ 475kcal

たけやカステラサンド はちみつ 475kcal

中央部がカステラ

中央部がカステラ たけやクリーム・ペイ 233kcal

たけやクリーム・ペイ 233kcal 菓子パンにしては小さめ

菓子パンにしては小さめ たけやオールドファッション チョコ&シュガー 658kcal

たけやオールドファッション チョコ&シュガー 658kcal 「Doughnuts Series/TAKEYA's original Doughnuts」

「Doughnuts Series/TAKEYA's original Doughnuts」 ヤマザキ高級クリームパン 330kcal 仙台工場製

ヤマザキ高級クリームパン 330kcal 仙台工場製

形も中身も普通

形も中身も普通 実りベーカリーのメロンパン

実りベーカリーのメロンパン 製造所固有記号KD=工藤パン製

製造所固有記号KD=工藤パン製 販売者 山崎製パン

販売者 山崎製パン この車が!

この車が!

後ろ姿ですが臨海「319」と秋田「977」。中央交通の新旧いすゞ大型バスの競演?

後ろ姿ですが臨海「319」と秋田「977」。中央交通の新旧いすゞ大型バスの競演? 「教育研修車」

「教育研修車」 もくもく?

もくもく?

咲いた!(現在はほぼ終わりました)

咲いた!(現在はほぼ終わりました)

「EF81 633」牽引

「EF81 633」牽引

鼻先がだいぶ汚れていますな

鼻先がだいぶ汚れていますな 連結部に注目

連結部に注目

側面はピカピカ

側面はピカピカ 後部連結器もむき出し。同様に中間連結器やホースが付いている

後部連結器もむき出し。同様に中間連結器やホースが付いている 2本のE6系が秋田駅の両端に!

2本のE6系が秋田駅の両端に!

12番線で撮影しているのはほとんど女性だ

12番線で撮影しているのはほとんど女性だ 仮台車。番号が振られている

仮台車。番号が振られている スーパーこまち12号が発車。台車(車輪)が覆われて見えない

スーパーこまち12号が発車。台車(車輪)が覆われて見えない

「211」! ※不慣れなカメラで慌てて撮影したので、こんな写真です。

「211」! ※不慣れなカメラで慌てて撮影したので、こんな写真です。 先に入った「951」とおそらく同型

先に入った「951」とおそらく同型 隣は民家。立派な門をくぐって登る

隣は民家。立派な門をくぐって登る 階段はけっこう急だったり足元が悪い箇所がある

階段はけっこう急だったり足元が悪い箇所がある

登頂成功!

登頂成功! 奥から振り返る

奥から振り返る 「日本一低い富士山」の標柱

「日本一低い富士山」の標柱 西側。左奥が大森山。新屋の美大や仁井田の南高校も見える

西側。左奥が大森山。新屋の美大や仁井田の南高校も見える 北西側。秋田市中心部

北西側。秋田市中心部 北側。東通の家並みと秋田駅や駅前のビル、その向こうに平和公園(千秋公園はビル群に隠れて見えない)

北側。東通の家並みと秋田駅や駅前のビル、その向こうに平和公園(千秋公園はビル群に隠れて見えない) 望遠レンズを使えば、街並みを縫って走る列車を撮影できる

望遠レンズを使えば、街並みを縫って走る列車を撮影できる 山のふもと太平川の才八橋と楢山大元町地下道の上を通るE6系

山のふもと太平川の才八橋と楢山大元町地下道の上を通るE6系 (

( 鼻先だけで道幅ギリギリ

鼻先だけで道幅ギリギリ 秋田駅に入線

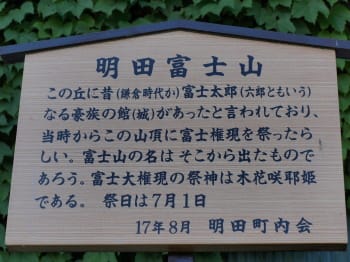

秋田駅に入線 登山口に明田町内会による説明板があった

登山口に明田町内会による説明板があった 周辺に神社や墓地がいろいろある

周辺に神社や墓地がいろいろある こういうの

こういうの 1車線の所に左右矢印

1車線の所に左右矢印 左折・直進・右折

左折・直進・右折 仲小路の十字路(アトリオンから西に進んだ東北電力の裏付近)

仲小路の十字路(アトリオンから西に進んだ東北電力の裏付近) 右折して北側の道を見る

右折して北側の道を見る Googleマップより。星印が路面に矢印が標示されている地点

Googleマップより。星印が路面に矢印が標示されている地点 北側の道から交差点を見る(左右が仲小路、左に三方向矢印がある)

北側の道から交差点を見る(左右が仲小路、左に三方向矢印がある) いました!(肝心のE653系が柱で隠れていますが)

いました!(肝心のE653系が柱で隠れていますが)

去りゆくE3系と新しきE653系

去りゆくE3系と新しきE653系 (再掲)大町東地下道

(再掲)大町東地下道 (再掲)内部

(再掲)内部 右側に何か落ちている?

右側に何か落ちている? 壁が剥がれていた!(工事のため剥がしていた?)

壁が剥がれていた!(工事のため剥がしていた?) これって!!

これって!! 「H」型。やはり現在は地上も横断できるようになった

「H」型。やはり現在は地上も横断できるようになった 出入口。竿燈大通りも昔はこんな感じだったはず

出入口。竿燈大通りも昔はこんな感じだったはず 竿燈大通りもこんな表示だったっけ?

竿燈大通りもこんな表示だったっけ? いざ中へ

いざ中へ 階段を下りてから道路横断部へのアプローチ(=「H」の縦棒)が長い箇所もある

階段を下りてから道路横断部へのアプローチ(=「H」の縦棒)が長い箇所もある 道路横断部分は幅が広い

道路横断部分は幅が広い 「火災報知機 消火栓連動」とある非常ボタンがあるけど、作動するのかな。竿燈大通りのにはない

「火災報知機 消火栓連動」とある非常ボタンがあるけど、作動するのかな。竿燈大通りのにはない (再掲)千秋トンネルを背にして。奥左が手形陸橋

(再掲)千秋トンネルを背にして。奥左が手形陸橋 奥が千秋トンネル

奥が千秋トンネル 昭和50年代らしいデザイン

昭和50年代らしいデザイン

透明板化に伴い「千秋地下道」の表示も違うものになった

透明板化に伴い「千秋地下道」の表示も違うものになった 鷹の松を背に通町橋方向

鷹の松を背に通町橋方向 鷹の松と通町橋の中間辺り

鷹の松と通町橋の中間辺り 何のビル?

何のビル? 高さは国民生活金融公庫と同じくらいだが、4階建て

高さは国民生活金融公庫と同じくらいだが、4階建て 解体されていた!

解体されていた!

北隣はサンクスが入る「オリンピア千秋公園」。これは7階建てで1992年2月築とのこと

北隣はサンクスが入る「オリンピア千秋公園」。これは7階建てで1992年2月築とのこと 左が公園橋・右が一丁目橋。両端に写っている建物の話題

左が公園橋・右が一丁目橋。両端に写っている建物の話題 (

(