2016年9月で廃止された、元秋田市営バス路線であった中央交通のバス路線シリーズ。間が空きましたが

駅東線に続いては「泉山王環状線」。

※今回の廃止の経緯や概要は

こちらと

こちらも参照

※市営バス時代から移管後まで「泉・山王環状線」と中黒を入れて表記する場合もあり。

駅東線同様、小型バスが走る秋田市では数少ない路線の1つではあるが、こちらは秋田駅西口~オフィス街・官庁街~秋田市中央部北側の住宅地を巡る環状運行。住宅地部分の経路が異なる2系統があった。

同時に廃止された「堂ノ沢線(中型バスによる元市営バス路線。独立した記事としては取り上げません)」とともに再編されて、「泉八橋環状線」として減便の上、再出発している。

地理院地図に加筆。秋田駅周辺の一方通行は、泉回りのルートで表示

大雑把には秋田駅西口-千秋トンネル-保戸野-泉-八橋-県庁市役所(山王)-秋田駅西口というルート。

両方向で運行され、先に通るエリア名を取って「泉回り」「山王回り」と称されていた。車両の行き先表示は、「泉・山王環状」「山王・泉環状」と、通る順に表記。

(

再掲)市営バス時代2000年の65号車。液晶表示の「泉・山王環状」

秋田駅~泉の入口、秋田駅~八橋の入口にかけては、神田線、将軍野線など複数の別路線のルートを“つまみ食い”するようにちょこちょこと通り、泉~八橋では我が道を独走。住宅街を直線で突っ切ったかと思えば、予想できないような場所で右左折したり、小型バスの威力を発揮した。

また、山王から泉にかけて、上記経路の内側を小回りする系統が「新川向(しんかわむかい)経由」として後から新設された。行き先表示は前に青字で「新川向」が付された。

もともとのルートには何経由という呼称はなかったので、ここでは「元祖」とします。

廃止直前の「新川向 山王・泉環状」。上の65号車が譲渡・塗装変更された「秋田22き53」

【↑元65号車だった車は、後に子会社・秋田中央トランスポート五城目営業所へ転属し、

2021年時点で潟上市のコミュニティバスなどに使われている。】

廃止時点の全バス停名(県庁~駅は省略)を記す。

・●は運賃(整理券番号)が変わるバス停。

・(別)は、本数の多い他路線とは別の位置にある同一名称のバス停。

・下線はこの路線単独であるため、路線廃止により、バスが通らなくなった区間およびなくなったバス停。

秋田駅西口-千秋久保田町-●明徳小学校入口-[千秋トンネル]-鷹匠橋-●すわ町(別)-原の町-保戸野八丁-●桜町- [天徳寺地下道の手前で脇道へ]-ウェルビューいずみ前-泉中央四丁目-●秋操近隣公園入口(別)-[泉ハイタウン線のルートをかすめる]-泉中央三丁目-泉小学校前-●マツダ前(別)-[八橋鯲沼町交差点で新国道を横断]-鯲沼(どじょうぬま)-八橋小学校前-●八橋田五郎(やばせたごろう※)-[大道東橋で草生津川を渡る]-●油田(あぶらでん) -[一本松のある交差点]-帝石前-[面影橋で草生津川を渡る]-●面影橋(旧国道側・通町経由将軍野線用)-八橋- -[日吉神社の前~八橋運動公園の中の道]-球技場前(別) -●八橋市民広場・裁判所前-県庁市役所前-~竿燈大通りを通る各路線と同じ経路につき省略~-秋田駅西口

※八橋田五郎は、泉八橋環状線用として継続されたものの、位置は別。

新川向経由では、

秋田駅西口-~元祖と同ルート~ -●秋操近隣公園入口(別) -秋操近隣公園入口(泉ハイタウン線用)-泉南三丁目-●泉南二丁目-泉南一丁目- -[新川向交差点で新国道を横断・八橋大通りへ]-●八橋新川向-[けやき通り方向へ]-八橋本町三丁目-秋田テレビ前-●消防庁舎前- 県庁市役所前-~元祖と同ルート~-秋田駅西口

地図上の簡易な計測では、元祖ルートは約10.2キロ、新川向経由は約8.6キロ。

再編後の泉八橋環状線は元祖よりやや遠回りのような気もするけど、ほぼ同じ約10.2キロ。

運賃設定上は1周乗り通すことも可能で、その場合の運賃は、元祖で510円、新川向経由で460円。泉八橋環状線では530円。

途中区間の一例として秋操近隣公園入口~県庁市役所前では、元祖290円、新川向経由230円。泉山王環状線では310円。

【16日追記】桜町および泉南付近~県庁第二庁舎前および県庁市役所の区間では、新川向経由のほか、県庁経由臨海営業所発着神田旭野団地線(外旭川市営住宅前着発。かつて千代田町経由と呼んでいた系統)もルートは違うが利用できる。

運賃を比較すると、桜町-県庁では、新川向経由270円、神田線230円。泉南二丁目-県庁ではどちらも190円。

秋田駅西口から任意のバス停まで乗るとした場合、どちら回りに乗ったほうが運賃が安いか。※実際にはダイヤが偏っているため、選んで乗車するのは非現実的。

元祖では、マツダ前までは泉回りが(280円。山王回りは340円)、隣の区間の八橋田五郎までは山王回り(310円。泉回りは320円)が、それぞれ安い。

と言っても、新国道経由各路線なら秋田駅西口~マツダ前は230円なので、どちらにせよ環状線に乗る理由はなさそう。

新川向経由では、八橋新川向がどちら回りでも同額の320円。

ダイヤ上の1周の所要時間は、泉回りは元祖も新川向経由もどちらも36分。山王回りは元祖が35分、泉回りが30分。

一方通行の関係や、運行時間帯による道路状況を踏まえての設定なんだろうし、この路線に限らず、中央交通のダイヤはあまりアテにならないもの(端的に言って遅延が多くいい加減)ですが…

泉八橋環状線では、八橋回り33分、泉回り35分。

運行本数は、泉回りが朝7時台に元祖と新川向経由1本ずつ。山王回りが15時台に元祖と新川向経由1本ずつ、17時台に元祖が1本。以上計5本。平日のみで土日は全休。

泉八橋環状線は、泉回りが7時台、八橋回りが17時台に、平日各1本のみ。

以上の廃止直前の状況を踏まえて、泉山王環状線の歴史をひもとく。

駅東線よりも歴史があり、ルートやバス停名称の変更も見られ、それは秋田の街の変化を示しているとも言えよう。

運行開始は1975(昭和50)年6月16日。(以下、同年6月10日付「広報あきた」No.634より)

秋田市交通局が「ミニバス」と称して小型バス(29人乗り)を導入、「団地ミニバス」3路線を新設したうちの1つ。

団地ミニバス導入の意図は「道路が狭くて大型バスの運行ができない新興住宅団地へ」のアクセス。当時は、宅地造成されたものの道路整備が追いつかず(もしくは無秩序に宅地だけが整備され)路線バスが走れない“足なし団地”が全国的に問題になっていたようだ。※ここで言う「団地」とはアパート形式の集合住宅が集まる場所だけでなく、「新たに造成された戸建て住宅街」をも含めた広義のものだろう。

「ミニバスの運行に際しては、ひとりでも多くのかたに利用していただくため、路線周辺のみなさんと、運行時刻や停留所の位置などについて話し合い、ご意見や要望などをできるだけ取り入れ」たとしている。

ちなみに同時開設の他の2路線は「横森団地線」と「手形山団地線」。

横森団地線は、築地経由で横森と往復。後に経法大附高(現・明桜高校)や桜ガ丘・梨平まで延長(当時は経法大も桜ガ丘もまだなかった)され、現在は減便著しく風前の灯になってしまった路線。ただし、後に築地に代わって明田地下道経由、あるいは秋田駅東口発着で横森を通る中型バスが多く運行されている。

手形山団地線は、秋田高校の下から手形山に登って手形山団地が終点。後に大学病院(当時は移転前)まで延伸されて、中型バスが走るようになり、団地の中に入らないダイヤが多くなっている。(開設時の経路は、現在の「手形山西町経由」に相当する)

団地ミニバス開設当時の運行形態をほぼ保っていた唯一の路線が泉山王環状線だったことになるが、それも41年で途絶えたことになる。

当時の泉山王環状線沿線の状況は(生まれていないので)直接は知らないが、資料や伝聞によると、今とは違うことも多い。

・千秋トンネルが未開通(1978年開通)。

・八橋小学校は開校(1973年)間もない頃。泉小学校(1979年)、泉中学校(1981年)は開校前。

・区画整理事業(1975~1999年?)が始まったばかりで、泉いちょう通り、八橋大通りなどの広い道路は未開通(昭和末期~平成初期頃開通)。

・航空写真によれば、新国道から東西に広がるように住宅が建ち並んではいるが、幹線道路から離れた(今でいう秋操近隣公園周辺や秋田テレビと八橋小学校の間など)エリアは田んぼが多い。

といった状況。

今の視点で考えると、遠回りに思えたり、あえて狭い道を選んで通っているかのように感じられる箇所もあったが、そうではなく、当時はそこしか道がなくて通らざるを得なかったのだろう。

廃止時点とは別の道を通っていた区間が4か所ほどある。

・千秋トンネルがまだないので通町・菊谷小路経由。したがって、秋田駅~桜町は神田線・添川線と同一ルート。

・神田線・添川線も同様だが、保戸野原の町通りが未開通(1985年開通)なので、すわ町~桜町は現在とルートが異なり、原の町、保戸野八丁のバス停位置が違った。

・ウェルビューいずみ前(当時はない)ではなく、1本南側を通る。

・草生津川を渡らず、面影橋交差点・バス停を通らずに、田五郎方面から旧国道へは「八橋」バス停付近で出入り(八橋地区コミュニティーセンター前の道を通っていた?)

広報におそらく全バス停が掲載されているようなので、泉・八橋地内分を示す。

●桜町- 金の町上丁-●金の町中丁 -金の町下丁-泉大橋-●マツダ前-鯲沼-八橋小学校前- ●田五郎中丁-田五郎上丁 -●八橋

後に金の町下丁→泉中央三丁目、泉大橋→泉小学校前と改称され、それ以外で名称の違う下線のバス停は、廃止時とは別ルート上にあったと考えられる。

住居表示が実施されたのは、八橋田五郎が1982年。それ以前は八橋字田五郎で、現在とはエリアが違っていた可能性がある。泉地区は1999年で、それ以前は「

金の町」など今とは別の地名だった。

当時の広報の記事には、「泉回り」「山王回り」という呼称は見当たらない。

時刻表も掲載されているが、欄を分けずに、秋田駅発時刻が列記されている。そして注記として「午前中の運行経路は駅→金の町中町→田五郎→山王十字路→駅の順。午後の経路は午前と逆コースの順となります。」とある。意識して、午前と午後で方向を分離していたことになる。

運行開始時のダイヤは、平日(土曜含む)は合わせて11本で、7~10時台(泉回り)に6本、13~18時台(山王回り)に5本。日曜は午前午後3本ずつ。

後に泉回り/山王回りとして、時刻表の欄が分かれても、この時の考え方が最後まで残って(今の泉八橋環状線でも)、偏ったダイヤになっていたことになりそう。

1周の運賃は180円。

以後の変遷。

1980年7月13日に、交通局庁舎・中央営業所が保戸野鉄砲町から寺内(臨海)へ移転し、その時から千秋トンネル経由に。

通町経由と運賃も変わらないので、別に変える必要もないようにも思われるが、少しでもバス空白域を減らそうということか。

1983年3月15日から、「寺内油田(通称一本松)、面影橋経由に」変更。これに伴い、田五郎中丁、田五郎下丁バス停を廃止し、八橋田五郎を新設。

1980年2月頃には、工事のため迂回運行をして、大道東橋から旧国道というほぼ同じルートで走っていたことがあったそうなので、それが好評だったのだろうか。

1992年4月1日から、新川向経由が新設。

同時に「泉・保戸野線(現・泉ハイタウン線)」も新設されている。(関係ないけど、新屋西線が勝平地区で船場町経由から朝日町経由に変わったのもこの時。)

この時に新設されたバス停は、後に名称が変わったものがいくつかある。

泉上ノ町→泉南三丁目、泉下ノ町→泉南二丁目、保戸野新川向→泉南一丁目、中央公民館前→消防庁舎前。

上記の通り泉地区は1999年に住居表示実施され、中央公民館は2003年11月に移転したため。

当初は、新国道をはさんで、保戸野と八橋の「新川向」のバス停が揃っていたことになる。

地名としてはもともとは「保戸野字新川向」だけが存在。1982年に住居表示実施で「八橋新川向」が誕生し、以降、保戸野字新川向は段階的に縮小(その間、保戸野と八橋の新川向が共存していた)、1999年に消滅。

2002年10月28日。福祉複合施設「ウェルビューいずみ」オープン(11月1日)に伴い、桜町~泉中央三丁目の経路を1本北側の道へ変更し、「ウェルビューいずみ前」バス停新設。

それまでは、(泉回りでは)天徳寺地下道の脇道へ左折して一直線に泉中央三丁目(旧・金の町下丁)まで貫く道を走っていたのが、地下道の上のJRバス東北の営業所前まで上り詰めてから左折することになった。さらに左折して泉中学校前(脇か)と一直線の道へ。

この区間では、運行開始後に開通した広い市道(鉄砲町菅野線=泉ハイタウン線の経路)を横断しなければならない。経路変更前には、信号機のない交差点を突っ切らないといけなかったのが、変更後は信号のある交差点とない交差点を1つずつ通ることになった。泉回りは信号あり左折→なし右折、山王回りはなし左折→あり右折。

旧経路ではここを左右に横切っていた。後の経路では右側(ウェルビュー方向)がもう1ブロック先の道

2003年4月。秋田市交通局から秋田中央交通へ路線移管。

その後、いつの間にか土日が全廃。駅東線は2014年に土日が廃止されたが、それより先だったようだ。

以上が歴史。

それにしても、泉地区の経路はなかなか複雑だったと思う。細い道がおおむね格子状に張り巡らされている一帯を、絶妙な選択で進んでいた。

泉小学校前付近を通る山王回り。後方の赤信号・日産の看板が新国道の鯲沼町交差点

※泉小学校“前”というバス停だけど、正確には泉小学校の“裏からちょっと離れた所”。

上の写真では、新国道を越えてまっすぐに道が伸びている。大道東橋から泉小学校の手前まで約1.3キロ一直線。ちなみに山王大通りの臨海十字路~山王十字路は1.8キロ。

この道はセンターラインがあって比較的広い。この北側の泉中学校前の道と同じくらいだけど、ご覧の通り車の通行量は少ない。突き当り(写真の背後)にハミングロードと泉小学校の校舎(給食室)があり、東方向へ通り抜けられないため、車が少ないということか。

そんなわけで、山王回りのバスも泉小学校を目前にして北方向へ左折。

さらにすぐに東へ右折。

「泉中央三丁目」は幼稚園の前

そこから上記の通り、泉ハイタウン線の大通りへ左折して一瞬出て、すぐ右折してウェルビューいずみ方向へ。さらに右折して、またJRバス営業所前で右折。

かつては左の白いガードレール(白いワゴン車の後ろ)の所から出入りしていたはず。ここが中央三丁目からまっすぐ

坂を下って、

地下道の下、神田線ルートに合流して桜町へ

よく道を間違えないものだと感心するけれど、それを助けるアイテムがあった。

この看板

要所要所の曲がり角に方向を示す看板が設置されていたのだ。

タクシーを呼ぶ看板みたいな存在。上の写真で「秋田市」とあるのは、街路灯の管轄を示すもので、看板とは無関係。

市営バス時代から(別のデザインで)あったもので、築地経由や県営住宅経由新屋西線などにもあった。(今は不明)

道路網がほぼ完成した後から設定された新川向経由では、大通りを中心とした、だいぶ簡潔なルート。狭い道はほとんどなく、別に小型バスでなくても運行は可能そう。

でも、桜町~秋操近隣公園は狭い道だし、「秋操近隣公園入口」を2度通る(最近まで知らなかった)などやはり泉ではやや複雑。

本数は多くなかったとはいえ、泉山王環状線廃止によって、自宅からバス停が遠くなってしまったエリア、すなわちバス空白域が増えたはず。

泉山王環状線運行開始時と比べると、泉地区の中央を南北に貫く泉ハイタウン線が新設された。神田線と新国道経由はあるが、市営バス移管とその後の大幅減便により、総じて本数は減っている。

また、泉地区を東西方向に結ぶ路線がなくなったことになる。移動の需要が少ないのかもしれないが、皆無ではないだろう。新川向経由が走っていた「八橋大通り」など、バスが走っても良さそう。

これだけ人口がある場所で、このような状況なのは…

「足なし団地」を解消するために、沿線の要望を汲んで設定された泉山王環状線が廃止となった後、また「足なし団地」に戻ってしまったと言えなくもないのではないだろうか。

サビサビの「秋田テレビ前」

泉山王環状線単独区間のバス停はいずれも

市営バスタイプのダルマ型。文字は旧交通局が設置した、透明シールに細い丸ゴシック体で印字(訓令式ローマ字入り)したものが、最後まで使われた。住居表示が実施された泉の一部バス停では、市営バス設置のやや太い丸ゴシック体のカットシール文字(ヘボン式ローマ字入り)のものだった。(

この辺りは後日)

【17日追記】ウェルビューいずみ前は透明シールだった。

したがって、1999年の住居表示後にカット文字のほうが先に設置され、透明シールが使われたのは移管直前の2002年頃だったことになる。

住居表示とは関係なく鯲沼やマツダ前はカット文字だったり、八橋田五郎では片側がカット文字で、その向かい側は透明シールだったり、油田は古い手書きのままだったりと、例外もある。

廃止後、バス停は当然撤去された。泉回り側は10月に入ってすぐになくなったのだが、山王回り側の各バス停は名残を惜しむかのように(?)1週間ほど放置されていた。矢印看板も、遅れて撤去された。

僕は、20年ほど前の一時期、18時前後の山王回りの秋田駅側で乗車する機会が何度かあった。

いつも乗客はほとんどいなかったけれど、乗り慣れない小型バスで、バスがあまり通らない千秋トンネルをくぐるのが楽しかった。

【17日追記】使われた車両は、3世代・4車種(3代目が2車種)。中央交通移管後に使われたのは3代目の車両だけ。移管後は、交通局が購入し譲渡された車両(車齢10年を境に有償or無償だったそうなので、これは有償譲渡?。一部は男鹿へ転属)と、中央交通が自前で購入した同型車が使われた。※

この記事参照

初代車両に1度だけ乗った記憶があるが、車内の記憶はない。その頃は千秋トンネル経由に変わった直後なので、保戸野八丁辺りから神田線で通町・中通方面へ行こうとして、たまたま来た山王回り環状線に間違って乗ってしまった人がいた。

新路線の泉八橋環状線、卸町経由新屋線などについては、後日また。

※次の記事は

泉山王環状線のバス停について。さらに続きは新路線・

泉八橋環状線について。

※次の路線は

卸町経由新屋線。

金砂神社。奥行きのある敷地

金砂神社。奥行きのある敷地

幹にはしめ縄

幹にはしめ縄 木の上側から根元・道路方向を見る

木の上側から根元・道路方向を見る 1976年に秋田市の保存樹に指定されていた

1976年に秋田市の保存樹に指定されていた 2012年10月撮影のGoogleストリートビューより。左側が在りし日のケヤキ

2012年10月撮影のGoogleストリートビューより。左側が在りし日のケヤキ 金砂神社。奥行きのある敷地

金砂神社。奥行きのある敷地

幹にはしめ縄

幹にはしめ縄 木の上側から根元・道路方向を見る

木の上側から根元・道路方向を見る 1976年に秋田市の保存樹に指定されていた

1976年に秋田市の保存樹に指定されていた 2012年10月撮影のGoogleストリートビューより。左側が在りし日のケヤキ

2012年10月撮影のGoogleストリートビューより。左側が在りし日のケヤキ

2015年8月撮影のGoogleストリートビューより

2015年8月撮影のGoogleストリートビューより 今年9月下旬

今年9月下旬 ドンがドンと

ドンがドンと 更地になって舗装されている(何らかの駐車場?)

更地になって舗装されている(何らかの駐車場?) 新屋線にて

新屋線にて 後ろから。黒い窓枠

後ろから。黒い窓枠 (再掲)

(再掲) (再掲)小田急中古のエルガ。これが標準ボディ

(再掲)小田急中古のエルガ。これが標準ボディ (

( (再掲)以前のビューアルッテ

(再掲)以前のビューアルッテ 23日の仮みどりの窓口前

23日の仮みどりの窓口前 あった!(左が旧仮窓口側、右が改札口側)

あった!(左が旧仮窓口側、右が改札口側) 左の白い囲いが仮窓口跡。右の改札口寄りにも、少しだけ囲いが残っている

左の白い囲いが仮窓口跡。右の改札口寄りにも、少しだけ囲いが残っている (再掲)以前の駐車場予約センター

(再掲)以前の駐車場予約センター 改札口横の券売機群

改札口横の券売機群 顔だけ出している感じ

顔だけ出している感じ 10月下旬。手前の低いのがエノキで半分以上落葉。後ろのケヤキは紅葉の盛り

10月下旬。手前の低いのがエノキで半分以上落葉。後ろのケヤキは紅葉の盛り まだ青々としている!(後ろはJR貨物EF510形機関車)

まだ青々としている!(後ろはJR貨物EF510形機関車) 手前の桜(ソメイヨシノ?)はもちろん落葉中

手前の桜(ソメイヨシノ?)はもちろん落葉中 黄色くなってきた

黄色くなってきた 葉はこんな感じ

葉はこんな感じ 桜はとっくに全部落葉

桜はとっくに全部落葉 11月上旬。ポプラが黄葉

11月上旬。ポプラが黄葉 草があまり生えず地面が見える部分も

草があまり生えず地面が見える部分も これは!(シロツメクサも少し生えている)

これは!(シロツメクサも少し生えている) 泉山王環状線・山王回り側「マツダ前」。奥の突き当りが泉小。表示板は西向きのせいか色あせている

泉山王環状線・山王回り側「マツダ前」。奥の突き当りが泉小。表示板は西向きのせいか色あせている 泉回り側。これは東面、赤い部分にヒビが入っている

泉回り側。これは東面、赤い部分にヒビが入っている (再掲)

(再掲) 【21日画像追加】下り側。左後方に少し見える囲いが工事中のマツダ

【21日画像追加】下り側。左後方に少し見える囲いが工事中のマツダ わずかに細身の丸ゴシック体。「ダ」の形が違う

わずかに細身の丸ゴシック体。「ダ」の形が違う 「秋田貨物駅入口」

「秋田貨物駅入口」 (再掲)

(再掲) 文字がボロボロ。上段の社名は消え、下の「市営バス」が浮いている

文字がボロボロ。上段の社名は消え、下の「市営バス」が浮いている こちらは大丈夫

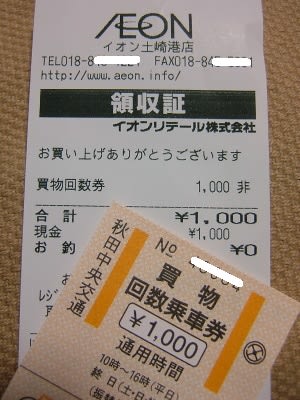

こちらは大丈夫 2つとも売っていた!

2つとも売っていた!

シベリア4個入 523kcal

シベリア4個入 523kcal

拍子木形の細長い直方体

拍子木形の細長い直方体

シベリア鉄道?

シベリア鉄道? 地理院地図に加筆。秋田駅周辺の一方通行は、泉回りのルートで表示

地理院地図に加筆。秋田駅周辺の一方通行は、泉回りのルートで表示 (

( 廃止直前の「新川向 山王・泉環状」。上の65号車が譲渡・塗装変更された「秋田22き53」

廃止直前の「新川向 山王・泉環状」。上の65号車が譲渡・塗装変更された「秋田22き53」 旧経路ではここを左右に横切っていた。後の経路では右側(ウェルビュー方向)がもう1ブロック先の道

旧経路ではここを左右に横切っていた。後の経路では右側(ウェルビュー方向)がもう1ブロック先の道 泉小学校前付近を通る山王回り。後方の赤信号・日産の看板が新国道の鯲沼町交差点

泉小学校前付近を通る山王回り。後方の赤信号・日産の看板が新国道の鯲沼町交差点

「泉中央三丁目」は幼稚園の前

「泉中央三丁目」は幼稚園の前 かつては左の白いガードレール(白いワゴン車の後ろ)の所から出入りしていたはず。ここが中央三丁目からまっすぐ

かつては左の白いガードレール(白いワゴン車の後ろ)の所から出入りしていたはず。ここが中央三丁目からまっすぐ 地下道の下、神田線ルートに合流して桜町へ

地下道の下、神田線ルートに合流して桜町へ この看板

この看板 サビサビの「秋田テレビ前」

サビサビの「秋田テレビ前」 シンエイ動画ホームページより

シンエイ動画ホームページより 「音楽 菊池俊輔」

「音楽 菊池俊輔」 (再掲)「八橋市民広場“前” 裁判所前」という表記ですが

(再掲)「八橋市民広場“前” 裁判所前」という表記ですが 裁判所。赤い矢印が下り側「八橋市民広場・裁判所前」。上り側はほぼ真向かい

裁判所。赤い矢印が下り側「八橋市民広場・裁判所前」。上り側はほぼ真向かい 下り側。左から羽後交通、元市営バスの電照式、もともとの中央交通の「バスで行こう」

下り側。左から羽後交通、元市営バスの電照式、もともとの中央交通の「バスで行こう」 (再掲・地理院地図より)これだけの機関が集中しているのですが…

(再掲・地理院地図より)これだけの機関が集中しているのですが… (再掲)2013年の裁判所横の歩道

(再掲)2013年の裁判所横の歩道 Googleマップに加筆

Googleマップに加筆 秋田駅・セントポール教会側から。直進した先が手形陸橋、左が千秋公園方面の坂、右がアンダーパス予定地方向

秋田駅・セントポール教会側から。直進した先が手形陸橋、左が千秋公園方面の坂、右がアンダーパス予定地方向 反対側から

反対側から この建物

この建物 「Takeya」の看板が残されている

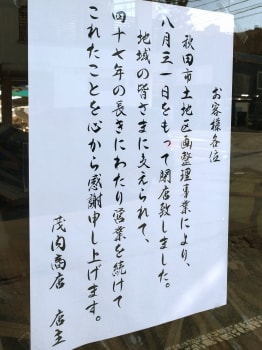

「Takeya」の看板が残されている 店主から「お客様各位」

店主から「お客様各位」 解体された(10月下旬撮影)

解体された(10月下旬撮影)

明徳小学校の坂の下のイチョウと千秋トンネル通りのケヤキ

明徳小学校の坂の下のイチョウと千秋トンネル通りのケヤキ 鷹匠橋から御隅櫓

鷹匠橋から御隅櫓 保戸野すわ町・菊谷小路との交差点付近

保戸野すわ町・菊谷小路との交差点付近 原の町通りのイチョウ(とツタ)

原の町通りのイチョウ(とツタ) 泉側には桜(ソメイヨシノ)

泉側には桜(ソメイヨシノ) 保戸野側にはケヤキ

保戸野側にはケヤキ 桜とケヤキ

桜とケヤキ (再掲)秋田フォーラス

(再掲)秋田フォーラス

買えた!

買えた!