以前から何度も触れている(2011年11月の記事など)、広小路のアーケード撤去について。

老朽化や維持管理費用の負担(照明の電気代も商店街が負担していた)を理由に、撤去されることになったアーケード。(再開発エリア部分は、工事のために先立って解体済み)

新しい県立美術館がオープンし、エリアなかいちの再開発が完成したのと引き換えかのように、かつては秋田市の一大メインストリートだった広小路が単なる道になってしまいつつある。

今年2月13日付秋田魁新報秋田市地域面によれば、

・260メートルのアーケードを撤去し、一部の柱(高さ4メートル)は残してLED街灯を設置。全80本中、31本を街灯に転用し、残りを撤去。※さらにロードヒーティング(融雪装置)を道路管理者の県が設置【3日追記】柱は車道側を残し、外側はすべて撤去。

・工事費(街灯設置含む)は5811万円。経産省「商店街構造改革支援事業」から最大3分の2が補助。

・同型のアーケードのうち、独自に管理している木内前(旧協働社寄りの木内駐車場前も含む)と、エスカレーターと一体化して撤去できない秋田キャッスルホテル前の計100メートルは、解体されない。(=いずれも柱の色が違う区間)

・アーケードは1984年に商店街が約2億8千万円で設置。現在は年間300万円ほどの維持費がかかっていた。

西端からの眺め。

2011年6月

2011年6月

今年6月(撤去途中)

今年6月(撤去途中)

6月に西寄りから撤去が始まり、何年か前に奇抜な赤色に塗り替えられ、それが所々錆びた柱だけがにょきにょきと残る、奇妙な街並みとなった。

木内前交差点から西方向。ヤートセ祭の日なので人が多い。左の緑の柱の部分は、解体されない

木内前交差点から西方向。ヤートセ祭の日なので人が多い。左の緑の柱の部分は、解体されない

解体工事は、車道・歩道とも極力通行止めにしない方針(夜間に行ったのか?)のようで、その意味では評価したい。再開発エリア部分では、歩行者に配慮しないメチャクチャな工事だったので…

その代わり、解体途中は痛々しい姿のアーケードの下を通ることとなった。

着工前の今年6月(向かい側はキャッスル~木内なので撤去されない)

着工前の今年6月(向かい側はキャッスル~木内なので撤去されない)

先に屋根のドーム状の透明な部分などを外してから、残りが撤去された。

今年8月。「エリアなかいちOPENおめでとう」の旗が色あせて丸1年下がっていた

今年8月。「エリアなかいちOPENおめでとう」の旗が色あせて丸1年下がっていた

現在は、最後のブロックの千秋公園入口バス停や東北電力秋田営業所前の撤去にかかっていて、もう終わったかも。

着工前。柱に花などのイラストが貼られていた

着工前。柱に花などのイラストが貼られていた

ここは、アーケード解体前に路面にロードヒーティングを設置したのか、ブロック敷きからアスファルト舗装になった。

これからはバスを待つ人はつらくなる

これからはバスを待つ人はつらくなる

アーケード撤去が終わった木内の向かい側では、残った柱にLEDを取り付ける工事が行われた。太くて赤い柱がどう変わるのかと思っていたら、

これで完成したの?

これで完成したの?

錆はだいぶなくなったような気もするけれど、色はそのまま。

先端にはLED。棒は旗でも下げるのか

先端にはLED。棒は旗でも下げるのか

違和感というかなんというか…

せめて色を替えるとかできなかったのでしょうか。

元からアーケードがなかったお堀部分には、茶色い街灯があった。その照明部分を撤去し、柱だけを残して、同型のLEDを設置したようだ。

こっちはそれなりの見映え

こっちはそれなりの見映え

もう1つ、気になる部分。

上記の通り、木内の駐車場部分はアーケードが残る。その西隣、かつての協働社だったわずかな区間は、当然アーケードが撤去された。その結果、

断面が見えちゃった

断面が見えちゃった

これも格好悪いなあ。

【3日追記】タイムリーなことに、3日付秋田魁新報社会面に「アーケード撤去完了 LED街灯、歩道照らす」という記事が出た。

今月下旬には残りのLED設置が終わるそうで、計52本が揃うとのこと。

アーケードの柱の転用が31本、お堀沿いの茶色い柱の旧街灯からの転用は21本。1本当たりには5つのスポットライト型電球(LED)が付いている。

中心市街地周辺の他の話題を2つ。

産業会館跡地をちょっとした公園にする県の事業(前回の記事)は、とっくに完成したらしい。

左の写真は歩道橋から。竿燈まつり屋台村終了直後なので、消毒の石灰がまかれている。

ソーラー照明は、道路側の歩道橋直下に1基、奥側に2基設置された。

【2018年7月19日追記】この後、2015年9月から2017年7月の間のどこか(ストリートビューで確認)で、通路の南寄りに飲料の自動販売機が設置された。

2010年に秋田市の道路に立っている「道しるべ」を紹介した(そしてそれを某新報に…)。その後、再開発が完成しても、特に変化はなかった。

先週、中心部の2つの街区公園の道路沿いに、こんなものが設置されたのを発見。

公園内の角に立つのは

公園内の角に立つのは

新しい道しるべ?

新しい道しるべ?

今までのものに比べると、少々安っぽい。

おそらく片面表示。英語表記はなし(うっかり間違うと、どこかのブログやそれを見たどこかの新聞に取り上げられちゃうからね)。

背が低くて雪に埋もれそうな気がするし、路上ではなく公園の敷地内なので、目立ちにくい。そもそも、道しるべを必要とする人があまり通らない場所じゃ…

道路上に設置するとなると、道路管理者や警察との調整が必要で制約もありそうだから、手っ取り早く秋田市管轄の公園内に立ててしまったのだろうか。

※他の設置場所についてこの記事末尾

老朽化や維持管理費用の負担(照明の電気代も商店街が負担していた)を理由に、撤去されることになったアーケード。(再開発エリア部分は、工事のために先立って解体済み)

新しい県立美術館がオープンし、エリアなかいちの再開発が完成したのと引き換えかのように、かつては秋田市の一大メインストリートだった広小路が単なる道になってしまいつつある。

今年2月13日付秋田魁新報秋田市地域面によれば、

・260メートルのアーケードを撤去し、一部の柱(高さ4メートル)は残してLED街灯を設置。全80本中、31本を街灯に転用し、残りを撤去。※さらにロードヒーティング(融雪装置)を道路管理者の県が設置【3日追記】柱は車道側を残し、外側はすべて撤去。

・工事費(街灯設置含む)は5811万円。経産省「商店街構造改革支援事業」から最大3分の2が補助。

・同型のアーケードのうち、独自に管理している木内前(旧協働社寄りの木内駐車場前も含む)と、エスカレーターと一体化して撤去できない秋田キャッスルホテル前の計100メートルは、解体されない。(=いずれも柱の色が違う区間)

・アーケードは1984年に商店街が約2億8千万円で設置。現在は年間300万円ほどの維持費がかかっていた。

西端からの眺め。

2011年6月

2011年6月 今年6月(撤去途中)

今年6月(撤去途中)6月に西寄りから撤去が始まり、何年か前に奇抜な赤色に塗り替えられ、それが所々錆びた柱だけがにょきにょきと残る、奇妙な街並みとなった。

木内前交差点から西方向。ヤートセ祭の日なので人が多い。左の緑の柱の部分は、解体されない

木内前交差点から西方向。ヤートセ祭の日なので人が多い。左の緑の柱の部分は、解体されない解体工事は、車道・歩道とも極力通行止めにしない方針(夜間に行ったのか?)のようで、その意味では評価したい。再開発エリア部分では、歩行者に配慮しないメチャクチャな工事だったので…

その代わり、解体途中は痛々しい姿のアーケードの下を通ることとなった。

着工前の今年6月(向かい側はキャッスル~木内なので撤去されない)

着工前の今年6月(向かい側はキャッスル~木内なので撤去されない)先に屋根のドーム状の透明な部分などを外してから、残りが撤去された。

今年8月。「エリアなかいちOPENおめでとう」の旗が色あせて丸1年下がっていた

今年8月。「エリアなかいちOPENおめでとう」の旗が色あせて丸1年下がっていた現在は、最後のブロックの千秋公園入口バス停や東北電力秋田営業所前の撤去にかかっていて、もう終わったかも。

着工前。柱に花などのイラストが貼られていた

着工前。柱に花などのイラストが貼られていたここは、アーケード解体前に路面にロードヒーティングを設置したのか、ブロック敷きからアスファルト舗装になった。

これからはバスを待つ人はつらくなる

これからはバスを待つ人はつらくなるアーケード撤去が終わった木内の向かい側では、残った柱にLEDを取り付ける工事が行われた。太くて赤い柱がどう変わるのかと思っていたら、

これで完成したの?

これで完成したの?錆はだいぶなくなったような気もするけれど、色はそのまま。

先端にはLED。棒は旗でも下げるのか

先端にはLED。棒は旗でも下げるのか違和感というかなんというか…

せめて色を替えるとかできなかったのでしょうか。

元からアーケードがなかったお堀部分には、茶色い街灯があった。その照明部分を撤去し、柱だけを残して、同型のLEDを設置したようだ。

こっちはそれなりの見映え

こっちはそれなりの見映えもう1つ、気になる部分。

上記の通り、木内の駐車場部分はアーケードが残る。その西隣、かつての協働社だったわずかな区間は、当然アーケードが撤去された。その結果、

断面が見えちゃった

断面が見えちゃったこれも格好悪いなあ。

【3日追記】タイムリーなことに、3日付秋田魁新報社会面に「アーケード撤去完了 LED街灯、歩道照らす」という記事が出た。

今月下旬には残りのLED設置が終わるそうで、計52本が揃うとのこと。

アーケードの柱の転用が31本、お堀沿いの茶色い柱の旧街灯からの転用は21本。1本当たりには5つのスポットライト型電球(LED)が付いている。

中心市街地周辺の他の話題を2つ。

産業会館跡地をちょっとした公園にする県の事業(前回の記事)は、とっくに完成したらしい。

左の写真は歩道橋から。竿燈まつり屋台村終了直後なので、消毒の石灰がまかれている。

ソーラー照明は、道路側の歩道橋直下に1基、奥側に2基設置された。

【2018年7月19日追記】この後、2015年9月から2017年7月の間のどこか(ストリートビューで確認)で、通路の南寄りに飲料の自動販売機が設置された。

2010年に秋田市の道路に立っている「道しるべ」を紹介した(そしてそれを某新報に…)。その後、再開発が完成しても、特に変化はなかった。

先週、中心部の2つの街区公園の道路沿いに、こんなものが設置されたのを発見。

公園内の角に立つのは

公園内の角に立つのは 新しい道しるべ?

新しい道しるべ?今までのものに比べると、少々安っぽい。

おそらく片面表示。英語表記はなし(うっかり間違うと、どこかのブログやそれを見たどこかの新聞に取り上げられちゃうからね)。

背が低くて雪に埋もれそうな気がするし、路上ではなく公園の敷地内なので、目立ちにくい。そもそも、道しるべを必要とする人があまり通らない場所じゃ…

道路上に設置するとなると、道路管理者や警察との調整が必要で制約もありそうだから、手っ取り早く秋田市管轄の公園内に立ててしまったのだろうか。

※他の設置場所についてこの記事末尾

まだ残っていた

まだ残っていた リンゴの花と残雪の岩木山

リンゴの花と残雪の岩木山 重複している(弘前市役所・弘前城追手門付近)

重複している(弘前市役所・弘前城追手門付近) 弘前なども「ストリートビュー」対象地域に

弘前なども「ストリートビュー」対象地域に これが陸奥新報掲載のストリートビューのアングル

これが陸奥新報掲載のストリートビューのアングル 枝垂れ桜は咲いているけど、ソメイヨシノは葉桜

枝垂れ桜は咲いているけど、ソメイヨシノは葉桜 スクランブル交差点から

スクランブル交差点から これが限界

これが限界 円形校舎を避けるように裏道に回っている

円形校舎を避けるように裏道に回っている 西弘前側のカーブ入口。奥のアパートの壁の色が変わった(以前は白)

西弘前側のカーブ入口。奥のアパートの壁の色が変わった(以前は白) 自転車を押して登る学生

自転車を押して登る学生 (再掲)今年2月。上のストリートビューとは逆向き

(再掲)今年2月。上のストリートビューとは逆向き

弘前市財政部収納課の広告

弘前市財政部収納課の広告 東北地方北部

東北地方北部 黄金色の田んぼ

黄金色の田んぼ 紅葉の桜並木

紅葉の桜並木 千秋公園二の丸広場でストリートビューが途切れる

千秋公園二の丸広場でストリートビューが途切れる 地下トンネルと地上の道路の線が重なっていて分かりにくい

地下トンネルと地上の道路の線が重なっていて分かりにくい 一時撤去中(だけど入札不調による工事遅れでどうなるか)の秋田市役所前の花時計

一時撤去中(だけど入札不調による工事遅れでどうなるか)の秋田市役所前の花時計

足場を組んでいるアングルと

足場を組んでいるアングルと それより前の姿のアングルも

それより前の姿のアングルも 仮橋から足場で囲まれた新しい橋を眺める

仮橋から足場で囲まれた新しい橋を眺める 手前の田んぼは稲刈り済み

手前の田んぼは稲刈り済み ひょっとして引退した(もう解体された?)

ひょっとして引退した(もう解体された?) 右の矢印付近の物体って?

右の矢印付近の物体って? 真っ黒い団子で、串に刺さっている!?(さらに透明フィルムが巻かれている)

真っ黒い団子で、串に刺さっている!?(さらに透明フィルムが巻かれている) 鮭めし弁当 840円

鮭めし弁当 840円 あきあじめし

あきあじめし

おしゃまんべ物語

おしゃまんべ物語 イヌタデ

イヌタデ 草丈は人の背丈ほど。花はイヌタデを派手にした感じ

草丈は人の背丈ほど。花はイヌタデを派手にした感じ 通町にて。垂れ下がるように咲く

通町にて。垂れ下がるように咲く

イヌタデとオオケタデ

イヌタデとオオケタデ 泉にて

泉にて

イヌタデとオオケタデ

イヌタデとオオケタデ 同じ色のダリア(左下)と咲き競う

同じ色のダリア(左下)と咲き競う 秋空の下、ナナカマドも色付き始めた

秋空の下、ナナカマドも色付き始めた

ポイ捨て防止もあるけど、その上の文字だけのシール

ポイ捨て防止もあるけど、その上の文字だけのシール 「社団法人北海道バス協会 会員之証」

「社団法人北海道バス協会 会員之証」 「冷房中は窓を開けないでください」「お年よりを大切にしましょう」

「冷房中は窓を開けないでください」「お年よりを大切にしましょう」 窓の下というか壁というか

窓の下というか壁というか 2つの帯

2つの帯 つり革(吊手)

つり革(吊手) いすゞは、後ろ2つが斜め

いすゞは、後ろ2つが斜め 日野はもう少し前寄りの2つが斜め

日野はもう少し前寄りの2つが斜め いすゞキュービックの天井

いすゞキュービックの天井 日野ブルーリボンの天井。ボタンが直に付いている

日野ブルーリボンの天井。ボタンが直に付いている 展示スペースにもあった

展示スペースにもあった 整理券発行器(小田原製だから「整理券機」か)

整理券発行器(小田原製だから「整理券機」か) 整理券機の銘板

整理券機の銘板 古い料金箱

古い料金箱 テープ式AGS(車内放送用テープ再生装置)

テープ式AGS(車内放送用テープ再生装置) 車内放送用テープ

車内放送用テープ 【21日画像追加】暗いですが、いすゞキュービックの車内

【21日画像追加】暗いですが、いすゞキュービックの車内 丸っこいマイクロバス

丸っこいマイクロバス 丸っこくておもちゃみたいでかわいらしい

丸っこくておもちゃみたいでかわいらしい ちなみに弘南バスのローザ「31906-5」。2007年式(現行モデルと同じかな)

ちなみに弘南バスのローザ「31906-5」。2007年式(現行モデルと同じかな) 薄れた行き先表示は「円山動物園」と書いてあったようだ

薄れた行き先表示は「円山動物園」と書いてあったようだ かなり独特。人の顔(頭)みたいだし、切れ長のランプは初めて見た

かなり独特。人の顔(頭)みたいだし、切れ長のランプは初めて見た

ボンネットバス

ボンネットバス ボンネットのフタに丸に「ISUZU」の見慣れぬマーク

ボンネットのフタに丸に「ISUZU」の見慣れぬマーク 後部。このライトの形はなじみがある

後部。このライトの形はなじみがある

おなじみ「いすゞLVキュービック」

おなじみ「いすゞLVキュービック」 真四角で一枚窓が特徴

真四角で一枚窓が特徴 「IK COACH」製(上は「ISUZU」のはずだけど剥がれた?)

「IK COACH」製(上は「ISUZU」のはずだけど剥がれた?) 日野ブルーリボン。向かって右側のミラーが大きいのが札幌市バスの特徴か?

日野ブルーリボン。向かって右側のミラーが大きいのが札幌市バスの特徴か? 前から見た客席

前から見た客席 後ろから

後ろから 車いすスペース

車いすスペース 窓ガラスの広告

窓ガラスの広告 中ドア

中ドア

運賃表示器

運賃表示器 運転席

運転席 ハンドル左側

ハンドル左側 運転席の右側

運転席の右側 設定器

設定器 「オートガイドシステム CA-2010A」

「オートガイドシステム CA-2010A」 いすゞ自動車ホームページより

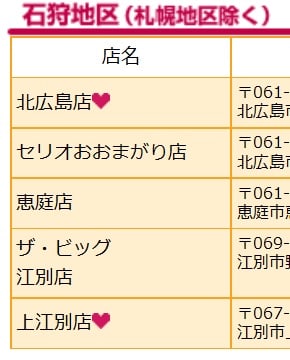

いすゞ自動車ホームページより マックスバリュ北海道ホームページの店舗一覧より抜粋

マックスバリュ北海道ホームページの店舗一覧より抜粋 なるほど。確かに「マックスバリュー」

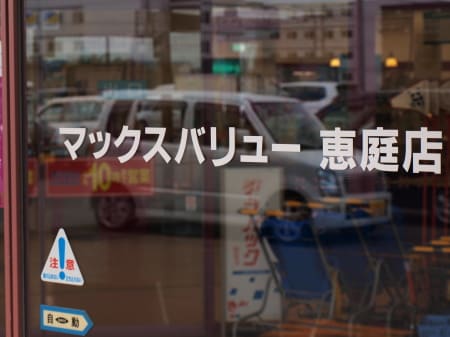

なるほど。確かに「マックスバリュー」

恵み野駅西口

恵み野駅西口

看板は旧ロゴ

看板は旧ロゴ ほんとに「マックスバリュ“ー“恵庭店」だ!

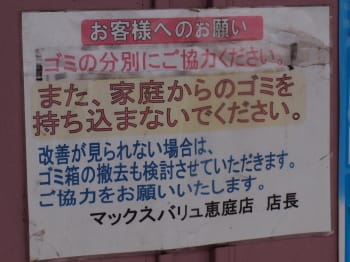

ほんとに「マックスバリュ“ー“恵庭店」だ! ありゃ。「マックスバリュ恵庭店」になってますよ!

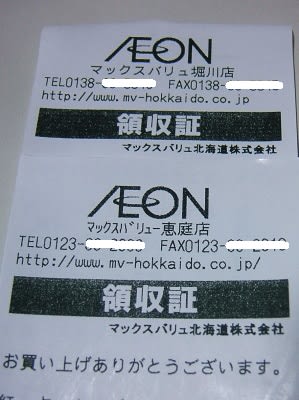

ありゃ。「マックスバリュ恵庭店」になってますよ! 上は函館市の「堀川店」のレシート。こちらは「マックスバリュ」が全角、URLの最後のスラッシュの有無が異なる

上は函館市の「堀川店」のレシート。こちらは「マックスバリュ」が全角、URLの最後のスラッシュの有無が異なる 上からレジでの決済、ATMでの現金チャージ、waonステーションでのポイントチャージ

上からレジでの決済、ATMでの現金チャージ、waonステーションでのポイントチャージ 色あせてきたマックスバリューの看板

色あせてきたマックスバリューの看板 中央口を出て右を向いた光景。矢印がA1出口

中央口を出て右を向いた光景。矢印がA1出口 右奥の階段が「A2」につながるらしい

右奥の階段が「A2」につながるらしい ランチパックSHOP!

ランチパックSHOP! こっち向いてる人はパネルのゴーリキさん

こっち向いてる人はパネルのゴーリキさん 店の上には「ランチちゃんパックくん」(店内奥にサインがあるけど、ゴーリキさんの?)

店の上には「ランチちゃんパックくん」(店内奥にサインがあるけど、ゴーリキさんの?) 袋はロゴとランチちゃんパックくん入り

袋はロゴとランチちゃんパックくん入り ランチパック 黒豆&ホイップ 兵庫県産丹波黒豆の蜜漬け使用 1個156kcal 大阪第一工場製

ランチパック 黒豆&ホイップ 兵庫県産丹波黒豆の蜜漬け使用 1個156kcal 大阪第一工場製 大粒の黒豆が10粒ほど

大粒の黒豆が10粒ほど ランチパック 梨ジャム&レモンホイップ 市川の梨入りのジャム使用 1個144kcal 松戸工場製

ランチパック 梨ジャム&レモンホイップ 市川の梨入りのジャム使用 1個144kcal 松戸工場製 クリームは黄色い

クリームは黄色い 梨ジャム

梨ジャム ランチパック 千葉県産びわジャム&ホイップ 千葉県産びわのジャム使用 1個145kcal 千葉工場製

ランチパック 千葉県産びわジャム&ホイップ 千葉県産びわのジャム使用 1個145kcal 千葉工場製 びわジャム

びわジャム

盛岡駅ホームの停車位置目標

盛岡駅ホームの停車位置目標 E3系が前照灯を点けて停まっていた

E3系が前照灯を点けて停まっていた E5系U21編成が連結されていた

E5系U21編成が連結されていた なんとも奇妙な組み合わせ

なんとも奇妙な組み合わせ 改めて、乗車したE5系「U21」編成

改めて、乗車したE5系「U21」編成 E5系の側面

E5系の側面 フル規格車両は長い!

フル規格車両は長い! E5系でも可動式枕が装備

E5系でも可動式枕が装備 八戸開業時に製造された「J51」編成

八戸開業時に製造された「J51」編成 E5系の座席

E5系の座席 背もたれの装備

背もたれの装備 E6系Z2編成とE5系U16編成の連結列車(回送)

E6系Z2編成とE5系U16編成の連結列車(回送) 久々に「

久々に「 大曲側先頭・普通車17号車の「E621」形

大曲側先頭・普通車17号車の「E621」形 少し高さを変えれば、また違った表情

少し高さを変えれば、また違った表情 黄色い座席が目に飛び込む

黄色い座席が目に飛び込む 運転台側からデッキ方向

運転台側からデッキ方向 稲穂

稲穂 (

( E6系普通車の座席。やっぱり窓が小さいな…

E6系普通車の座席。やっぱり窓が小さいな… 小さい窓と枕

小さい窓と枕 背もたれを後ろから

背もたれを後ろから 右側のぴょんとはみ出た輪っか状の紐は?

右側のぴょんとはみ出た輪っか状の紐は? フルカラー化(従来は3色)&大型化された文字情報装置

フルカラー化(従来は3色)&大型化された文字情報装置 1行表示は巨大な文字

1行表示は巨大な文字 (いつもより広角で撮影。右側の座席はリクライニングした状態)

(いつもより広角で撮影。右側の座席はリクライニングした状態)