全国的に荒れ模様の大みそか。

鹿児島市では20センチも雪が積もったとか。大変そうだ。

秋田市は、それほどでもない。

クリスマスに積もった雪は融けていたが、今朝から大粒の濡れ雪が断続的に降って再び積雪。午後には止んだり、時々弱い雨に変わったが、アメダスによれば最大11センチの積雪を記録。

広小路から千秋公園・穴門の堀と県民会館の土手

広小路から千秋公園・穴門の堀と県民会館の土手

降り続ける雪で視界が悪いのが残念だけど、水分の多い雪なので、木の枝に着雪し、真っ白になっている。

木の雪は午後にはほとんどなくなって(落ちたり融けたり)しまった。

中土橋から千秋公園・大手門の堀、秋田駅方向

中土橋から千秋公園・大手門の堀、秋田駅方向

堀の水面はいちおう凍っているのかな? 人が乗れるほどではないだろうけど。

中土橋、県立美術館前の丸ポスト

中土橋、県立美術館前の丸ポスト

県民会館前の通り(中土橋通り)のケヤキも雪化粧

県民会館前の通り(中土橋通り)のケヤキも雪化粧

大みそかのせいか、街を行く人も車もまばら。

広小路のアーケードから降る雪を見る

広小路のアーケードから降る雪を見る

しんしんと降り続ける今日のような雪の日は、アーケードがありがたい。

秋田駅

秋田駅

午前中に八郎潟付近で停電があったり、大雪で大館-弘前(弘前では30センチほど積もっている)間が運休したりしたが、午後の秋田周辺は、数分の遅れがあるだけでほぼ正常ダイヤ。

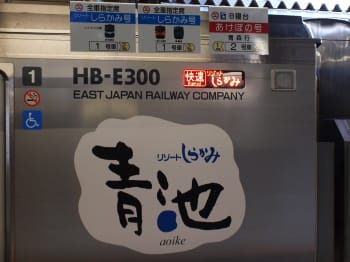

12月4日から運行を開始した、快速「リゾートしらかみ」のハイブリッドシステム搭載の新しい「青池編成」が、ちょうど発車するところだった。

リゾートしらかみ青池ハイブリッド(←JR東日本秋田支社のサイトではこの呼称)

リゾートしらかみ青池ハイブリッド(←JR東日本秋田支社のサイトではこの呼称)

悪天候の大みそかとはいえ、少人数のグループ客を中心に、それなりのお客さんがいた。

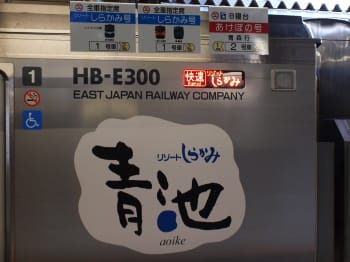

車両側面

車両側面

行先表示のLED、

ちゃんと「しらかみ」のロゴになっている!

ちゃんと「しらかみ」のロゴになっている!

行き先と交互に表示する。

自由席がないことを強調して「全車指定」と表示される

自由席がないことを強調して「全車指定」と表示される

【追記】そういえば既存の3編成には、行先表示が一切なかったはず。リゾートしらかみどうしが行き違いする駅などでは、誤乗の恐れがありそうだ。

青森からやや遅れて到着したらしく、車内清掃が押してしまい、あわただしくお客さんを乗せて時間通りに秋田駅を発車していった。

なんやかんや言っているが、ハイブリッド車両が動くところを見るのは初めて。

電車のようにモーターの音しかしないわけではなく、「ゴロゴロ」「ガラガラ」というか「ガー」というか、エンジンらしき音を出しながら走り去った。

したがって思ったほど静かではなかったが、今までのディーゼルカーよりはずっと静か。今度は車内から聞いてみたい。

なお、警笛の音は、既存のリゾートしらかみと違い、普通列車の701系電車のものとよく似ていた。

以前紹介したように、秋田市北部にある奥羽本線・土崎(つちざき)駅では、跨線橋の工事が行われている。

久々に見てみると、

土崎駅正面

土崎駅正面

上の写真左端に写っている従来の跨線橋と駅舎の間に、建設中の構造物が。

駅東側の道路から2・3番線

駅東側の道路から2・3番線

今の跨線橋のすぐ秋田駅寄りに、新しく跨線橋を造っているのだった。

すでに骨組みはできていて、現在の跨線橋よりやや背が高く、全体的に大きいようだ。

完成後は、旧跨線橋を撤去した後、2・3番線の屋根を延長しないといけないね。

1番線ホームから青森方向

1番線ホームから青森方向

前回、屋根が撤去されていた部分に階段ができていた。その先に現在の跨線橋がある。

※跨線橋工事の続きはこちら

土崎駅の正面、おなじみのステンドグラスの下にはしめ飾りがあった

土崎駅の正面、おなじみのステンドグラスの下にはしめ飾りがあった

今年も当ブログをご覧いただきありがとうございました。よいお年をお迎えください。

鹿児島市では20センチも雪が積もったとか。大変そうだ。

秋田市は、それほどでもない。

クリスマスに積もった雪は融けていたが、今朝から大粒の濡れ雪が断続的に降って再び積雪。午後には止んだり、時々弱い雨に変わったが、アメダスによれば最大11センチの積雪を記録。

広小路から千秋公園・穴門の堀と県民会館の土手

広小路から千秋公園・穴門の堀と県民会館の土手降り続ける雪で視界が悪いのが残念だけど、水分の多い雪なので、木の枝に着雪し、真っ白になっている。

木の雪は午後にはほとんどなくなって(落ちたり融けたり)しまった。

中土橋から千秋公園・大手門の堀、秋田駅方向

中土橋から千秋公園・大手門の堀、秋田駅方向堀の水面はいちおう凍っているのかな? 人が乗れるほどではないだろうけど。

中土橋、県立美術館前の丸ポスト

中土橋、県立美術館前の丸ポスト 県民会館前の通り(中土橋通り)のケヤキも雪化粧

県民会館前の通り(中土橋通り)のケヤキも雪化粧大みそかのせいか、街を行く人も車もまばら。

広小路のアーケードから降る雪を見る

広小路のアーケードから降る雪を見るしんしんと降り続ける今日のような雪の日は、アーケードがありがたい。

秋田駅

秋田駅午前中に八郎潟付近で停電があったり、大雪で大館-弘前(弘前では30センチほど積もっている)間が運休したりしたが、午後の秋田周辺は、数分の遅れがあるだけでほぼ正常ダイヤ。

12月4日から運行を開始した、快速「リゾートしらかみ」のハイブリッドシステム搭載の新しい「青池編成」が、ちょうど発車するところだった。

リゾートしらかみ青池ハイブリッド(←JR東日本秋田支社のサイトではこの呼称)

リゾートしらかみ青池ハイブリッド(←JR東日本秋田支社のサイトではこの呼称)悪天候の大みそかとはいえ、少人数のグループ客を中心に、それなりのお客さんがいた。

車両側面

車両側面行先表示のLED、

ちゃんと「しらかみ」のロゴになっている!

ちゃんと「しらかみ」のロゴになっている!行き先と交互に表示する。

自由席がないことを強調して「全車指定」と表示される

自由席がないことを強調して「全車指定」と表示される【追記】そういえば既存の3編成には、行先表示が一切なかったはず。リゾートしらかみどうしが行き違いする駅などでは、誤乗の恐れがありそうだ。

青森からやや遅れて到着したらしく、車内清掃が押してしまい、あわただしくお客さんを乗せて時間通りに秋田駅を発車していった。

なんやかんや言っているが、ハイブリッド車両が動くところを見るのは初めて。

電車のようにモーターの音しかしないわけではなく、「ゴロゴロ」「ガラガラ」というか「ガー」というか、エンジンらしき音を出しながら走り去った。

したがって思ったほど静かではなかったが、今までのディーゼルカーよりはずっと静か。今度は車内から聞いてみたい。

なお、警笛の音は、既存のリゾートしらかみと違い、普通列車の701系電車のものとよく似ていた。

以前紹介したように、秋田市北部にある奥羽本線・土崎(つちざき)駅では、跨線橋の工事が行われている。

久々に見てみると、

土崎駅正面

土崎駅正面上の写真左端に写っている従来の跨線橋と駅舎の間に、建設中の構造物が。

駅東側の道路から2・3番線

駅東側の道路から2・3番線今の跨線橋のすぐ秋田駅寄りに、新しく跨線橋を造っているのだった。

すでに骨組みはできていて、現在の跨線橋よりやや背が高く、全体的に大きいようだ。

完成後は、旧跨線橋を撤去した後、2・3番線の屋根を延長しないといけないね。

1番線ホームから青森方向

1番線ホームから青森方向前回、屋根が撤去されていた部分に階段ができていた。その先に現在の跨線橋がある。

※跨線橋工事の続きはこちら

土崎駅の正面、おなじみのステンドグラスの下にはしめ飾りがあった

土崎駅の正面、おなじみのステンドグラスの下にはしめ飾りがあった今年も当ブログをご覧いただきありがとうございました。よいお年をお迎えください。

26日、南西角(茶町通り)から撮影

26日、南西角(茶町通り)から撮影 29日、ほぼ同じ位置から

29日、ほぼ同じ位置から 古沢ビルディング南側

古沢ビルディング南側 26日、南東角から撮影。右端が古沢ビル、正面奥は秋田キャッスルホテル

26日、南東角から撮影。右端が古沢ビル、正面奥は秋田キャッスルホテル テントと紅白の幕などの設営中

テントと紅白の幕などの設営中 南西角から

南西角から 「予定工事期間 ~平成24年3月31日」

「予定工事期間 ~平成24年3月31日」

発見!

発見! こちらの標識

こちらの標識 同じ場所に設置されているのです!(秋田市民の方ならどこかお分かりですね)

同じ場所に設置されているのです!(秋田市民の方ならどこかお分かりですね) 撮影できる場所が限られていて、うまく画面に収めるのが難しい

撮影できる場所が限られていて、うまく画面に収めるのが難しい 「秋田県公安委員会 設置:平成52年…」!?

「秋田県公安委員会 設置:平成52年…」!? 「平成22年点検済」

「平成22年点検済」

(人物部分だけを拡大)これもまた別人

(人物部分だけを拡大)これもまた別人 朝に散歩してみた

朝に散歩してみた 鹿児島県庁行政庁舎

鹿児島県庁行政庁舎 庁舎1階にはクリスマスツリーがあった

庁舎1階にはクリスマスツリーがあった でーんと桜島!

でーんと桜島! 海と桜島

海と桜島 まとまってぶら下がった信号機

まとまってぶら下がった信号機 「県警本部前」交差点

「県警本部前」交差点 フードなし&超薄型信号機!

フードなし&超薄型信号機! 板チョコみたい

板チョコみたい 地下道にあったもの

地下道にあったもの こっちは文字も併記してある。

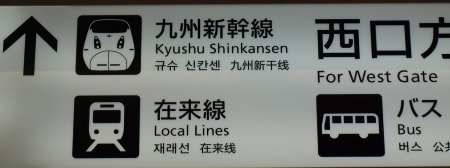

こっちは文字も併記してある。 鹿児島中央駅自由通路(みどりの窓口前だったか)

鹿児島中央駅自由通路(みどりの窓口前だったか) こちらは日数だけ

こちらは日数だけ

機器の配置や画面が同じ

機器の配置や画面が同じ 使えるカード

使えるカード キヨスクのレシート

キヨスクのレシート 県警本部脇の植え込み

県警本部脇の植え込み ひょっとしてサトウキビ?

ひょっとしてサトウキビ? 広小路西交差点から秋田駅方向

広小路西交差点から秋田駅方向 秋田駅前ぽぽろーどに続く大屋根下

秋田駅前ぽぽろーどに続く大屋根下 明田(みょうでん)地下道西交差点

明田(みょうでん)地下道西交差点 大町公園橋から二丁目橋方向

大町公園橋から二丁目橋方向 北都銀行本店前の歩道橋から

北都銀行本店前の歩道橋から ここは3車線

ここは3車線 秋田駅の発車標

秋田駅の発車標 JR東日本秋田支社前

JR東日本秋田支社前 フェリーターミナル前の通り

フェリーターミナル前の通り がらんとしたたたずまい

がらんとしたたたずまい 桜島が見え、既に「ようこそ桜島へ」の看板も

桜島が見え、既に「ようこそ桜島へ」の看板も 第十五櫻島丸(帰りにすれ違った際に撮影)

第十五櫻島丸(帰りにすれ違った際に撮影) チェリークィーン

チェリークィーン 展望デッキ。煙突? には王冠?

展望デッキ。煙突? には王冠? 下の階の船室

下の階の船室 スカイデッキから桜島

スカイデッキから桜島 すぐに桜島に入港

すぐに桜島に入港

溶岩と桜島

溶岩と桜島 道の駅桜島・火のめぐみ館

道の駅桜島・火のめぐみ館 「小みかんソフトクリーム」

「小みかんソフトクリーム」 ファミリーマート!

ファミリーマート!

道の駅やローソンの裏(手前は道の駅の駐車場)

道の駅やローソンの裏(手前は道の駅の駐車場) 駐車場の一角にあった木

駐車場の一角にあった木 第五櫻島丸(行きにすれ違った際に撮影)

第五櫻島丸(行きにすれ違った際に撮影) この便も自動車は満杯

この便も自動車は満杯 桜島を後に

桜島を後に もくもく

もくもく それらのレシート(2行目は関係ない商品です)

それらのレシート(2行目は関係ない商品です) ランチパックとフレッシュランチ

ランチパックとフレッシュランチ 商品名の書体に注目

商品名の書体に注目 10月に売られていた「ハンバーグ&辛子マヨ」

10月に売られていた「ハンバーグ&辛子マヨ」 左右に裂こうとしたら、きれいに上下に分かれた

左右に裂こうとしたら、きれいに上下に分かれた 中味

中味 「ランチパック きなこもち 黒蜜入り」 157円 1個当たり194kcal 京都工場製

「ランチパック きなこもち 黒蜜入り」 157円 1個当たり194kcal 京都工場製 黒蜜が塗ってある

黒蜜が塗ってある ツナサラダみたいに見えるけど、クリーム状のきなこです

ツナサラダみたいに見えるけど、クリーム状のきなこです 「ランチパック 板チョコ&ホイップ」 147円 1個当たり181kcal 仙台工場製

「ランチパック 板チョコ&ホイップ」 147円 1個当たり181kcal 仙台工場製 硬いチョコと柔らかいクリームの組み合わせ

硬いチョコと柔らかいクリームの組み合わせ 思ったほどパフは多くない

思ったほどパフは多くない

歩道橋から。大町公園橋(手前)と一丁目橋が写っている

歩道橋から。大町公園橋(手前)と一丁目橋が写っている ここでは

ここでは バキッと折れて留まっている

バキッと折れて留まっている

大町公園橋から。オレンジ矢印の位置に看板があった

大町公園橋から。オレンジ矢印の位置に看板があった 1週間ほど前

1週間ほど前 北側

北側 10月にキャッスルホテル付近(工事現場西側)から撮影

10月にキャッスルホテル付近(工事現場西側)から撮影 先週末のほぼ同じ場所

先週末のほぼ同じ場所 明徳館ビル側(工事現場東側)から

明徳館ビル側(工事現場東側)から 右側の仲小路を塞ぐついたて付近で、何やら作業をしていた

右側の仲小路を塞ぐついたて付近で、何やら作業をしていた (再掲)11月のほぼ同アングル

(再掲)11月のほぼ同アングル 後日(影で見にくいです)

後日(影で見にくいです) (再掲)仲小路分断直後の東側

(再掲)仲小路分断直後の東側 「←迂回路→ 平成24年春まで」

「←迂回路→ 平成24年春まで」 東側のついたて

東側のついたて ついたてからこんにちは

ついたてからこんにちは すっかり雪が消えている

すっかり雪が消えている 千秋公園本丸から。斜面の雪吊りと太平山

千秋公園本丸から。斜面の雪吊りと太平山 千秋公園西側(千秋トンネルの上)の東屋から

千秋公園西側(千秋トンネルの上)の東屋から 参道。左に絵馬がある

参道。左に絵馬がある 2.7メートル×3.6メートル、6畳分の秋田杉の絵馬

2.7メートル×3.6メートル、6畳分の秋田杉の絵馬

境内のケヤキ林

境内のケヤキ林 市中心部を流れる甲突川(こうつきがわ)から

市中心部を流れる甲突川(こうつきがわ)から 中洲通り「荒田」交差点から

中洲通り「荒田」交差点から 新たなもくもくが

新たなもくもくが 中心部の国道の歩道にいた車(機械?)【19日追記】ナンバープレートがないので、やっぱり「機械」扱いかな

中心部の国道の歩道にいた車(機械?)【19日追記】ナンバープレートがないので、やっぱり「機械」扱いかな 回転するブラシがついている

回転するブラシがついている 鹿児島市内各所の道端にこれがある

鹿児島市内各所の道端にこれがある 「宅地内降灰指定置場」

「宅地内降灰指定置場」 克灰袋

克灰袋 ハトの歩いている辺りの地面は火山灰?

ハトの歩いている辺りの地面は火山灰? お墓

お墓

東洋のナポリ

東洋のナポリ こちら

こちら 新幹線開業のカウントダウンが設置され、銅製の装飾が隠れてしまっている

新幹線開業のカウントダウンが設置され、銅製の装飾が隠れてしまっている てっぺんには市章をモチーフにした装飾

てっぺんには市章をモチーフにした装飾 鹿児島県政記念館(後ろが城山)

鹿児島県政記念館(後ろが城山) これもまた味わいのある建物

これもまた味わいのある建物 城山を横に見る

城山を横に見る 公園があった

公園があった 「キリスト教伝来の地」

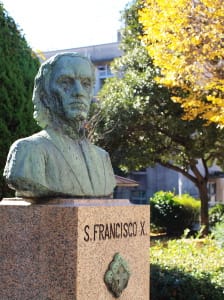

「キリスト教伝来の地」 ザビエル滞鹿記念碑。耐震性が心配だけど…

ザビエル滞鹿記念碑。耐震性が心配だけど… 記念碑。奥にはザビエルの銅像も

記念碑。奥にはザビエルの銅像も ザビエル像

ザビエル像 現代風教会

現代風教会 「ザビエル公園前」劣化気味ですな

「ザビエル公園前」劣化気味ですな 「ザビエル公園入口」こちらは新しい表示板

「ザビエル公園入口」こちらは新しい表示板

千秋公園西側のあやめ園

千秋公園西側のあやめ園 斜面に積もった雪の表面がデコボコしている

斜面に積もった雪の表面がデコボコしている 秋田駅東口「アルヴェ」14階から東側を望む

秋田駅東口「アルヴェ」14階から東側を望む 太平山の頂上付近へズームイン(てっぺんにだけ日が当たっている)

太平山の頂上付近へズームイン(てっぺんにだけ日が当たっている) 周囲の低い山(奥)と手前はさらに低い手形山かな

周囲の低い山(奥)と手前はさらに低い手形山かな 他の方向の雪景色も見てみたかった

他の方向の雪景色も見てみたかった 今年も設置された(左がフォンテ)。上の大屋根上部にも雪が積もっている

今年も設置された(左がフォンテ)。上の大屋根上部にも雪が積もっている 広小路のアーケード

広小路のアーケード 雪が積もると(歩道は点字ブロックより右側は融雪が作動している模様)

雪が積もると(歩道は点字ブロックより右側は融雪が作動している模様) デッキには誰の足跡もなかった

デッキには誰の足跡もなかった 駅正面

駅正面 駅に観覧車!

駅に観覧車! 鹿児島駅。国鉄の中規模な駅っていう感じ

鹿児島駅。国鉄の中規模な駅っていう感じ 市街地と市電路線の略図

市街地と市電路線の略図 夜9時過ぎの天文館(天文館通電停付近)

夜9時過ぎの天文館(天文館通電停付近) 夜9時過ぎの商店街

夜9時過ぎの商店街 鹿児島中央駅前

鹿児島中央駅前 街路樹のクスノキ

街路樹のクスノキ ヤシノキ並木

ヤシノキ並木

ハイビスカスとブーゲンビリア

ハイビスカスとブーゲンビリア 天文館エリアの「いづろ通」電停から

天文館エリアの「いづろ通」電停から ヤマザキランチパック?!

ヤマザキランチパック?! レシート

レシート 和装の2人

和装の2人 練乳クリーム 126円(今日のサティのセールでは98円だったかな)

練乳クリーム 126円(今日のサティのセールでは98円だったかな) がっかり

がっかり