平成26年度は今日で終わり。

年度末といえば人事異動。明日から環境が変わる人も多いことだろう。

公立学校の先生の異動も4月1日付。異動内容(の新聞掲載)について、少々取り上げたいのですが、とりあえず置いておきます。

異動する教職員と前任校の子どもたちとは「離任式」が最後の別れとなる。その離任式について。

【2018年12月3日追記】千葉県の一部地域などでは、離任式のことを「辞校式」と称するそうだ。よそ者の感覚では、「辞」だと辞めることが強く意識され、退職でなく異動で移るだけの人も含むのは、どこか違和感がある。「その学校を辞する(そして退職または異動)」ということなんだろうけど。

まず、離任式の日程。

全国的に、地域や各学校ごと、あるいは時代による違いがあるようだ。

僕が知る限り、ここ30年ほどの秋田市立の小中学校は、次のように変遷している。

・4月4日(始業式と同日)

僕が小学校に入学してから数年間の1980年代前半頃。

新年度の登校初日である4月4日(日曜の時は5日)に、始業式に引き続いて実施。(新任式は翌日)

・3月31日

1985年前後頃からは、春休み中の3月31日を登校日として、離任式を実施。(新任式は始業式の日)

・3月30日より前

現在は、3月25日から30日近辺、31日よりも前に登校日を設けて行うようだ。

秋田県立高校も同じ頃に実施している。

考えてみれば、4月4日に離任式をやるのはおかしい。

4月1日をもって新しい所属先に移った人を、別の(以前の)場所で勤務させることになり、いろいろ不都合がありそう。

学校現場であれば、異動した先で学級担任を持つことになった場合、始業式の日に担任不在の事態になるし、校長、教頭など管理職の場合も、ややこしくなっていたのではないだろうか。

さらに、年度末で退職した人に新年度の離任式に来てもらえば、その分の給与を支払わないければならなくなるのではないだろうか。(当時はそこまでうるさくなかったかもしれない)

遠方への異動になった場合は、離任式に出席できない場合もあっただろう。

また、3月31日でなくなったのは、年度末の各種段取りが立て込まない日に前倒ししているのかもしれないが、31日に定年退職者への辞令交付式が県庁で行われるそうなので、それと重なるのを避けているのかもしれない。【2017年3月24日補足・県庁でなく、県内3エリアごとにホテルなども使って会場を分けて交付するようだ。いずれにしても31日に各学校と会場を掛け持ちするのは厳しい場合がありそう】

3月30日より前に実施すれば、上記の問題はほぼ解消される。

しかし、人事異動の公式発表日(今年は24日)よりは後にやることになるから、どうしても春休み中になり、短い春休みが1日減ってしまう。

秋田では、離任式以外には、夏・冬も含めて長期休業中の全員登校日という風習はないのではないだろうか。大昔(戦前?)は元日に登校していたそうだし、1974年の静岡県清水が舞台の「ちびまる子ちゃん」では夏休み中に全校児童が登校する日が描写されている。

地域によって(秋田県外)は、離任式は任意参加という学校もあるらしいし、その年度に卒業した生徒が出席できることもあるらしい。

もう1つがあいさつ。

離任式では、異動する教職員が1人ずつ、壇上であいさつを述べる。

言う方も、聞く方も、新任式のあいさつよりも思い入れが強いのではないだろうか。感極まって涙する先生もいたものだ。

そのわりにはあまり覚えていないのですが、僕が印象的に感じた、何人かの先生方のあいさつ。

・いいとも!

昨年書いたように、小学校を定年退職される先生が、児童に向かって「~してくれるかな?」と呼びかけ、「いいとも!」と言わせた。

教育現場の昭和元年頃生まれの人にも、笑っていいともが受け入れられていた証。

・絶叫とその次

中学校の先生。当時30歳代の男性。

「♪大阪で生まれた女やさかい」的(?)なオリジナルの歌を、壇上で絶叫するように歌った。

先生のお気持ちはよく伝わったけれど、次にあいさつに立たれた女性の先生が「感動的なごあいさつの後で、何をお話すればいいのか…」と戸惑っていたのがお気の毒に思えた。

・異動の意味

おそらく1993年度の県立高校の国語の先生。

県立高校の教員は、県立学校以外の秋田県教育委員会管轄の機関へも異動する。その先生は、秋田県立秋田図書館(当時)へ異動することになった。おそらく、司書の資格も持っていたとか、古文書に関する知識があったとか、そういうことを買われての異動だったはず。

その先生のあいさつはこんな言葉で始まった。

「県立図書館へ異動することになりました。要するに“荷物運び”ってことなんでしょう」

ここで、生徒に笑いが起きた。

現在では何のことか分からないので、説明。

現在の秋田市山王の秋田県立図書館は、1993年11月開館。

それ以前は、秋田県民会館の敷地内(現在の「ジョイナス」部分)に「秋田県立“秋田”図書館」として存在し、それが山王へ移転した形。

つまり、移転を半年後に控え、旧図書館から新図書館への引っ越し要員として異動するのだというジョーク。(実際にそうだったのかもしれない?!)

・水を飲む時は

離任式では、教員以外の事務職員や技術職員も紹介され、あいさつする。

技術職員とは、技能技師・技能主事などと呼ばれる、いわゆる用務員・校務員や給食調理員のこと。

市町村立の学校でも、先生は県が採用して県から給料が出ているが、技術職員はその市町村の職員が配置される。

秋田市立学校では、秋田市役所の技術職員なので、学校以外の秋田市の部局との行き来がある。

20年少し前に中学校の用務員さんが、秋田市水道局(当時)へ異動した。

この方のあいさつを今でもよく覚えている。

「今度水を飲む時、『ああ、あの○○(ご本人の姓)が供給した水だな』と思って飲んでください」

中学生には少々難しかったのか、みんな生真面目だったのか、あまり笑いは起こらなかったと記憶しているが、これほど簡潔明瞭かつ印象に残るあいさつがあるだろうか。

ご本人の異動先での職務への意気込みや、秋田市の上水道事業の利用促進の気持ちも伝ってくる。(とは言い過ぎ?)

僕は素直に、その後何度か「ああ、あの○○さんが供給した水なんだな」と思って、水を使った。

※異動先は、水道局の中でも仁井田浄水場だったはず。仮にもう1つの豊岩浄水場だったら、供給エリアと中学校の学区が重なっていないので、生徒が自宅で水を飲んでも「あの○○が供給した水」ではないことになる。(水の味は、取水位置などの影響から、仁井田より豊岩のほうがおいしいというウワサも?!)【2019年5月30日補足・その後21世紀までには、水の供給系統が再編されて、仁井田と豊岩の水が混合され供給されているようだ。】【2023年10月12日訂正・2023年時点ではやはり浄水場によって供給地域は分けられているようだ。】

用務員は学校に欠かせない職種ではあるが、一般に児童生徒とはあまり関わりがなく、残念ながら離任式のあいさつはおろか、名前すら覚えていないことが多いもの。でも、このあいさつのおかげで、この方のお名前を20年以上経っても覚えているのだから、言葉の力はすごいものだ。

【2017年4月24日追記】2017年度の秋田市の人事異動名簿に、この方のお名前があった。異動前後とも、上下水道局の上水道関連のセクション。今もなお、「あの○○が供給した水」を飲んでいるのだった。

それでは、新年度が良い年度でありますように!(?)

年度末といえば人事異動。明日から環境が変わる人も多いことだろう。

公立学校の先生の異動も4月1日付。異動内容(の新聞掲載)について、少々取り上げたいのですが、とりあえず置いておきます。

異動する教職員と前任校の子どもたちとは「離任式」が最後の別れとなる。その離任式について。

【2018年12月3日追記】千葉県の一部地域などでは、離任式のことを「辞校式」と称するそうだ。よそ者の感覚では、「辞」だと辞めることが強く意識され、退職でなく異動で移るだけの人も含むのは、どこか違和感がある。「その学校を辞する(そして退職または異動)」ということなんだろうけど。

まず、離任式の日程。

全国的に、地域や各学校ごと、あるいは時代による違いがあるようだ。

僕が知る限り、ここ30年ほどの秋田市立の小中学校は、次のように変遷している。

・4月4日(始業式と同日)

僕が小学校に入学してから数年間の1980年代前半頃。

新年度の登校初日である4月4日(日曜の時は5日)に、始業式に引き続いて実施。(新任式は翌日)

・3月31日

1985年前後頃からは、春休み中の3月31日を登校日として、離任式を実施。(新任式は始業式の日)

・3月30日より前

現在は、3月25日から30日近辺、31日よりも前に登校日を設けて行うようだ。

秋田県立高校も同じ頃に実施している。

考えてみれば、4月4日に離任式をやるのはおかしい。

4月1日をもって新しい所属先に移った人を、別の(以前の)場所で勤務させることになり、いろいろ不都合がありそう。

学校現場であれば、異動した先で学級担任を持つことになった場合、始業式の日に担任不在の事態になるし、校長、教頭など管理職の場合も、ややこしくなっていたのではないだろうか。

さらに、年度末で退職した人に新年度の離任式に来てもらえば、その分の給与を支払わないければならなくなるのではないだろうか。(当時はそこまでうるさくなかったかもしれない)

遠方への異動になった場合は、離任式に出席できない場合もあっただろう。

また、3月31日でなくなったのは、年度末の各種段取りが立て込まない日に前倒ししているのかもしれないが、31日に定年退職者への辞令交付式が県庁で行われるそうなので、それと重なるのを避けているのかもしれない。【2017年3月24日補足・県庁でなく、県内3エリアごとにホテルなども使って会場を分けて交付するようだ。いずれにしても31日に各学校と会場を掛け持ちするのは厳しい場合がありそう】

3月30日より前に実施すれば、上記の問題はほぼ解消される。

しかし、人事異動の公式発表日(今年は24日)よりは後にやることになるから、どうしても春休み中になり、短い春休みが1日減ってしまう。

秋田では、離任式以外には、夏・冬も含めて長期休業中の全員登校日という風習はないのではないだろうか。大昔(戦前?)は元日に登校していたそうだし、1974年の静岡県清水が舞台の「ちびまる子ちゃん」では夏休み中に全校児童が登校する日が描写されている。

地域によって(秋田県外)は、離任式は任意参加という学校もあるらしいし、その年度に卒業した生徒が出席できることもあるらしい。

もう1つがあいさつ。

離任式では、異動する教職員が1人ずつ、壇上であいさつを述べる。

言う方も、聞く方も、新任式のあいさつよりも思い入れが強いのではないだろうか。感極まって涙する先生もいたものだ。

そのわりにはあまり覚えていないのですが、僕が印象的に感じた、何人かの先生方のあいさつ。

・いいとも!

昨年書いたように、小学校を定年退職される先生が、児童に向かって「~してくれるかな?」と呼びかけ、「いいとも!」と言わせた。

教育現場の昭和元年頃生まれの人にも、笑っていいともが受け入れられていた証。

・絶叫とその次

中学校の先生。当時30歳代の男性。

「♪大阪で生まれた女やさかい」的(?)なオリジナルの歌を、壇上で絶叫するように歌った。

先生のお気持ちはよく伝わったけれど、次にあいさつに立たれた女性の先生が「感動的なごあいさつの後で、何をお話すればいいのか…」と戸惑っていたのがお気の毒に思えた。

・異動の意味

おそらく1993年度の県立高校の国語の先生。

県立高校の教員は、県立学校以外の秋田県教育委員会管轄の機関へも異動する。その先生は、秋田県立秋田図書館(当時)へ異動することになった。おそらく、司書の資格も持っていたとか、古文書に関する知識があったとか、そういうことを買われての異動だったはず。

その先生のあいさつはこんな言葉で始まった。

「県立図書館へ異動することになりました。要するに“荷物運び”ってことなんでしょう」

ここで、生徒に笑いが起きた。

現在では何のことか分からないので、説明。

現在の秋田市山王の秋田県立図書館は、1993年11月開館。

それ以前は、秋田県民会館の敷地内(現在の「ジョイナス」部分)に「秋田県立“秋田”図書館」として存在し、それが山王へ移転した形。

つまり、移転を半年後に控え、旧図書館から新図書館への引っ越し要員として異動するのだというジョーク。(実際にそうだったのかもしれない?!)

・水を飲む時は

離任式では、教員以外の事務職員や技術職員も紹介され、あいさつする。

技術職員とは、技能技師・技能主事などと呼ばれる、いわゆる用務員・校務員や給食調理員のこと。

市町村立の学校でも、先生は県が採用して県から給料が出ているが、技術職員はその市町村の職員が配置される。

秋田市立学校では、秋田市役所の技術職員なので、学校以外の秋田市の部局との行き来がある。

20年少し前に中学校の用務員さんが、秋田市水道局(当時)へ異動した。

この方のあいさつを今でもよく覚えている。

「今度水を飲む時、『ああ、あの○○(ご本人の姓)が供給した水だな』と思って飲んでください」

中学生には少々難しかったのか、みんな生真面目だったのか、あまり笑いは起こらなかったと記憶しているが、これほど簡潔明瞭かつ印象に残るあいさつがあるだろうか。

ご本人の異動先での職務への意気込みや、秋田市の上水道事業の利用促進の気持ちも伝ってくる。(とは言い過ぎ?)

僕は素直に、その後何度か「ああ、あの○○さんが供給した水なんだな」と思って、水を使った。

※異動先は、水道局の中でも仁井田浄水場だったはず。仮にもう1つの豊岩浄水場だったら、供給エリアと中学校の学区が重なっていないので、生徒が自宅で水を飲んでも「あの○○が供給した水」ではないことになる。(水の味は、取水位置などの影響から、仁井田より豊岩のほうがおいしいというウワサも?!)

用務員は学校に欠かせない職種ではあるが、一般に児童生徒とはあまり関わりがなく、残念ながら離任式のあいさつはおろか、名前すら覚えていないことが多いもの。でも、このあいさつのおかげで、この方のお名前を20年以上経っても覚えているのだから、言葉の力はすごいものだ。

【2017年4月24日追記】2017年度の秋田市の人事異動名簿に、この方のお名前があった。異動前後とも、上下水道局の上水道関連のセクション。今もなお、「あの○○が供給した水」を飲んでいるのだった。

それでは、新年度が良い年度でありますように!(?)

巨大掲示板

巨大掲示板

QRコード

QRコード (再掲)以前の光景

(再掲)以前の光景 こうなっている

こうなっている 何やらあった雰囲気

何やらあった雰囲気 Googleストリートビューより。右端の木以外はすべてなくなった

Googleストリートビューより。右端の木以外はすべてなくなった 小さくてローマ字表記がない。レイアウトは以前と同一

小さくてローマ字表記がない。レイアウトは以前と同一 本丸と二の丸の中間層(?)の南側斜面

本丸と二の丸の中間層(?)の南側斜面 ケヤキの根元に

ケヤキの根元に 手前はバッケ(フキノトウ)

手前はバッケ(フキノトウ)  左の赤い実はアオキ

左の赤い実はアオキ

笹やぶの中に咲くナニワズもあった

笹やぶの中に咲くナニワズもあった 現在のジンチョウゲ

現在のジンチョウゲ これも雄花のようだ

これも雄花のようだ たけや あずきの鈴和監修 北海道産あずきのこしあんおはぎ 4個入り

たけや あずきの鈴和監修 北海道産あずきのこしあんおはぎ 4個入り たけやのおはぎはやや俵型?

たけやのおはぎはやや俵型? たけや まんじゅう詰合わせ 5個入り

たけや まんじゅう詰合わせ 5個入り 挽茶まんじゅう・

挽茶まんじゅう・

たけやの桃山

たけやの桃山 栗型まんじゅう

栗型まんじゅう

皮とあんこの間に隙間があるからね

皮とあんこの間に隙間があるからね たけやチョコまん

たけやチョコまん

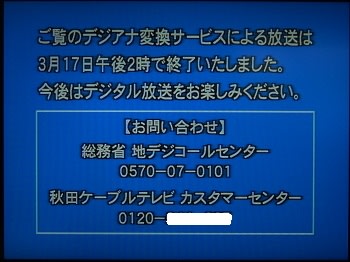

移行期に製造されたアナログ・デジタル両対応のテレビでも、(あえてやる意味はないが)デジアナ変換を見られた

移行期に製造されたアナログ・デジタル両対応のテレビでも、(あえてやる意味はないが)デジアナ変換を見られた CNAのデジアナ変換画面。我が家では微調整していないせいか、チャンネルによってはちらつきが出た

CNAのデジアナ変換画面。我が家では微調整していないせいか、チャンネルによってはちらつきが出た デジアナ変換していた各チャンネルとも同一(CNA側で入れているんだからそれで当然)

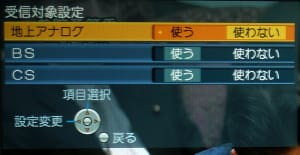

デジアナ変換していた各チャンネルとも同一(CNA側で入れているんだからそれで当然) 同様に、アンテナをつないでいないBS/CSでも設定可能

同様に、アンテナをつないでいないBS/CSでも設定可能 砂嵐 ※表示されているチャンネル設定はアンテナ受信とCNAデジアナ変換の中途半端な状態

砂嵐 ※表示されているチャンネル設定はアンテナ受信とCNAデジアナ変換の中途半端な状態 夜の竿燈大通り・JTB前(2月11日)

夜の竿燈大通り・JTB前(2月11日) 工事中

工事中 左と右で違うのですが…

左と右で違うのですが… 向かい側から。手前が電球、向こうがLED。言われてみればJTBのシャッター周辺の明るさがLEDっぽい?

向かい側から。手前が電球、向こうがLED。言われてみればJTBのシャッター周辺の明るさがLEDっぽい? 奥がLED、手前が電球。微妙に違う?

奥がLED、手前が電球。微妙に違う? ぎゅーとら あおさのり

ぎゅーとら あおさのり ロゴマークはトラだけで、ぎゅー(牛)はいない(看板やレシートもこのマーク)

ロゴマークはトラだけで、ぎゅー(牛)はいない(看板やレシートもこのマーク) 川原製茶 伊勢茶

川原製茶 伊勢茶 大内山のむヨーグルト、大内山フルーツ、大内山コーヒー ヨーグルト133円、他は92円

大内山のむヨーグルト、大内山フルーツ、大内山コーヒー ヨーグルト133円、他は92円 サンジルシ しじみ汁

サンジルシ しじみ汁 やまざき ういろう 小豆、白 1個129円

やまざき ういろう 小豆、白 1個129円 (再掲)やまざき煉ようかん小倉

(再掲)やまざき煉ようかん小倉 「ういろう」のシール

「ういろう」のシール 坊っちゃんだんご 2個入り167円

坊っちゃんだんご 2個入り167円 大あんまき

大あんまき

あんこのほうが多い

あんこのほうが多い (再掲)

(再掲) (再掲)

(再掲) ロゴマークだけが残る

ロゴマークだけが残る

マークが消された(赤かった部分も同色で塗りつぶされたけど、文字があった中央部と微妙に色が違う)

マークが消された(赤かった部分も同色で塗りつぶされたけど、文字があった中央部と微妙に色が違う)

(再掲)

(再掲) (

( (再掲)かつての大町二丁目

(再掲)かつての大町二丁目 現在。手前から市営バスから移管されたサツキのイラストがある電照式(もともとバスロケなし)、中央交通オリジナル、羽後交通

現在。手前から市営バスから移管されたサツキのイラストがある電照式(もともとバスロケなし)、中央交通オリジナル、羽後交通 こうなっていた!

こうなっていた! 電照式のほうへ広告が貼られていた(両面とも)

電照式のほうへ広告が貼られていた(両面とも) やはり更新されていた

やはり更新されていた やはり更新

やはり更新 (再掲)既存のもの

(再掲)既存のもの (再掲)最近設置される円形タイプにも、社章はある

(再掲)最近設置される円形タイプにも、社章はある 花輪線の快速?(と見かけは同じですが、奥羽本線の大館-秋田の快速を、花輪線の車両が代走した時の撮影)

花輪線の快速?(と見かけは同じですが、奥羽本線の大館-秋田の快速を、花輪線の車両が代走した時の撮影) (再掲)

(再掲) (再掲)

(再掲) EH500形。2両くっついているのではなく、これで1台

EH500形。2両くっついているのではなく、これで1台 「ECO-POWER金太郎」

「ECO-POWER金太郎」 ポテトチップス 秋田いぶりがっこ味 58g 321kcal

ポテトチップス 秋田いぶりがっこ味 58g 321kcal

カルミン

カルミン

表面は少し光沢があり、中央がくぼんで、片面だけ「MS」の刻印。「Meiji Seika」?

表面は少し光沢があり、中央がくぼんで、片面だけ「MS」の刻印。「Meiji Seika」? 東口発桜ガ丘線大平台三丁目行きの表示。当然、これでは南ヶ丘に行くとは思えない

東口発桜ガ丘線大平台三丁目行きの表示。当然、これでは南ヶ丘に行くとは思えない 早く咲いたツバキの花に雪

早く咲いたツバキの花に雪 広小路から。右奥が駅

広小路から。右奥が駅 (再掲)解体前の2つの建物

(再掲)解体前の2つの建物 汚い!

汚い! 一方通行路北側から。左右が広小路で左が秋田駅。ここの光景はさらに変化する

一方通行路北側から。左右が広小路で左が秋田駅。ここの光景はさらに変化する (再掲)リボン会館解体直前の同じ位置

(再掲)リボン会館解体直前の同じ位置 (再掲)向かい側の信号柱の下付近に穴がある。植え込みに隠れて車からはあまり見えない

(再掲)向かい側の信号柱の下付近に穴がある。植え込みに隠れて車からはあまり見えない 上の写真の反対側から。右の植え込みの中の1段高い部分が穴

上の写真の反対側から。右の植え込みの中の1段高い部分が穴 Google航空写真より。赤矢印から左下に向けて6つ並ぶ四角が穴

Google航空写真より。赤矢印から左下に向けて6つ並ぶ四角が穴 Googleマップより。交差点右下の緑色の部分に穴がある

Googleマップより。交差点右下の緑色の部分に穴がある こんな図だった。赤が秋田市管轄の融雪装置設置区間

こんな図だった。赤が秋田市管轄の融雪装置設置区間 ストリートビューより。南側から交差点を見る

ストリートビューより。南側から交差点を見る いい天気

いい天気 車内

車内 テーブルの裏側も紺色(JR東海車ではグレー)。表面(物を載せる側)はベージュ色

テーブルの裏側も紺色(JR東海車ではグレー)。表面(物を載せる側)はベージュ色 「JR700」と表記

「JR700」と表記 向こうの700系は東海所属らしく「JR700」表示がない

向こうの700系は東海所属らしく「JR700」表示がない 使用した特急券。金額の上に注目

使用した特急券。金額の上に注目 仙台では「はやて」の15分後に「はやぶさ(とこまち)」。この先、一ノ関ではやぶさが追い越し、盛岡に17分先着するダイヤ

仙台では「はやて」の15分後に「はやぶさ(とこまち)」。この先、一ノ関ではやぶさが追い越し、盛岡に17分先着するダイヤ 細かい雪が降りしきる秋田駅に到着(

細かい雪が降りしきる秋田駅に到着( 窓の小ささと座席の明るい青が印象的

窓の小ささと座席の明るい青が印象的 この書体

この書体 (再掲)E6系の文字

(再掲)E6系の文字 E3系とE6系が並ぶ

E3系とE6系が並ぶ