北東北の2つの企業のホームページ(公式サイト)の変化について。

インターネットが普及して20数年。1990年代後半には官公庁や大手企業が公式サイトを立ち上げ、2000年代になると個人や中小企業にも広まった。

手作り感満載のデザイン、凝りすぎて見かけばかりで中身がないページ、「Sorry, Japanese Only.」とか、今思えば懐かしい。

大山のぶ代版「ドラえもん」の末期、2004年には、ジャイアンの母ちゃんが、剛田商店にホームページが存在することを話す場面があるそうだ。青森県の弘南鉄道は2008年にホームページを開設し「やっと」と思ったものだが、剛田商店より遅い。

その後、個人ではホームページは廃れてブログ、さらにSNSが主流になった。今、個人でホームページを持って更新し続けている人は、相当な熱意・意志・根性がある方に違いない。

一方、企業・団体では、ある程度の規模ならば、ホームページがあって当然というのは変わらない。しかし、技術やデザインの流行り廃りによる変化は多い。スマホ対応、SNSとの併用などもある。

ここまで前置き。

まず、おそらく今週中頃のこと。

東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)の、盛岡支社と秋田支社のホームページが、消えた! 正確には本社ホームページに統合。

JR東日本には12の支社がある。その多くが、本社とは別にホームページを公開している。

東京支社は昔からホームページがなかったようだ。大宮支社と横浜支社は、かつては存在したものの、それぞれ2004年頃と2011年頃になくなったとのこと。したがって、最近は首都圏3支社だけなく、9支社にあった。

JR他社では、JR東海は昔から支社サイトはなく、JR西日本は昔は各支社あったがいつの間にか、そろってなくなったかと思う。

JR東日本は、首都から田舎まで、多様な環境で鉄道事業をしている会社。各地域に寄り添って、ふさわしい情報を提供する意味では、支社のホームページは意義が大きいと思っていた。

ダイヤ改正や季節ごとの臨時列車のプレスリリースは、本社発表と各支社発表がそれぞれあった。同日付の発表だが、一部支社(秋田支社が多かったような…)では、掲載が1~数日遅れることがあった。それぞれにアクセスして読むのは手間ではあるが、本社発表には載らない細かな情報があって、役に立ったし楽しかった。

各支社が力を入れているであろう、旅行先や企画、おトクなきっぷが目立つように紹介されているのは、分かりやすかった。

不思議だったのは、各支社で、そのURL(ホームページアドレス、URI)が統一されていないこと。

盛岡支社は「https://www.jr-morioka.com/」、秋田支社は「https://www.jreast.co.jp/akita/」、新潟支社は「https://www.jrniigata.co.jp/」など。

各社がホームページを始めた時期や経緯がまちまちだった名残りだろうか。当然、デザインや構造もまちまち。

今、盛岡、秋田両支社ホームページだったURLにアクセスすると、同じデザインでリンクを並べた、白地に文字だけのページが表示される。

「JR東日本 ○○支社ウェブサイトにアクセスいただき、ありがとうございます。」「大変申し訳ございませんが、本ページはJR東日本ウェブサイトと統合しました。」「主なコンテンツの移行先は下記のとおりです。」とある。

移行先は、秋田支社は「www.jreast.co.jp/akita/~」と、従来と同じサーバー上にありそう。支社トップへのリンクがないなど、デザインは少し変わったと思われる。盛岡支社は「www.jreast.co.jp/morioka/~」に変更されていて、「www.jr-morioka.com」は廃止されたようだ。

そして、「その他の今後JR東日本 ○○支社が展開するウェブコンテンツは」「以下URLからご確認ください。」と「https://www.jreast.co.jp/travel/tohoku/」を案内している。

リンク先は「東北・道南エリア」となっていて、情報がごちゃごちゃしてしまっていると思う。

いちばん気になる、支社のプレスリリースは、本社のニュースリリースと同じページ(https://www.jreast.co.jp/press/index.html/)に掲載するようだ。

このページでは、元々は本社発表分だけを掲載していた。それが2016年2月頃から、各支社発表のリリースのうち主要なもの(?)を重複して掲載するようになっていた。

現状では、本社と支社が日付順に混在していて、分かりづらい。また、地域分けが支社名でなく「関東」「信越」「東北」と大雑把なので、絞り込み機能があるのだが、実質的に絞り込めない。

山形県の一部も管轄する新潟支社の情報は「信越」だろうし、「東北」で「なんとかキャンペーンを開催します!」とあり、秋田で応募できるかと思いきや、無関係の仙台支社のことだったり、ややこしい。ズバリ支社名で分けてほしい。

ホームページ運営には、(ほぼ)専任の社員か、専門会社との契約が欠かせない。最新で正確な内容の確保、セキュリティー対策は必須。

2支社のホームページが、実質廃止されたのは、これが理由だろうか。

他業種を見れば、支社レベルで、ここまでの規模・内容のホームページを持つ組織というのは、国の省庁の出先機関くらい(国交省なら地方整備局、運輸局等)かも。NHKの各放送局は、ニュース以外はお決まりのフォームに従っているような形だし。

JR東日本盛岡支社、秋田支社には、引き続き、きめ細かな情報提供を期待したい。

【12月19日追記】この後、さらにホームページがなくなる支社が増え、12月18日のダイヤ改正発表時点では、ホームページは八王子、仙台、新潟の3支社だけになったようだ。ダイヤ改正の支社ごとのプレスリリースは引き続き作成され、本社のホームページにまとめて掲載。

もう1社は、青森の株式会社工藤パン。

けっこう以前から「http://www.kudopan.co.jp/」でホームページがあった。【追記の通り2007年3月開設】

秋田のたけや製パンは、剛田商店よりも弘南鉄道よりも遅い、2013年秋にやっと開設したが、それよりはずっと前からあった。※たけや製パンでは、それ以前には、企業情報程度のみ掲載し、ずっと未更新・放置状態の別URLのページはあった。

工藤パンでは、毎月の新商品情報(一部)は掲載してくれていたが、ずーっとデザインは同じ、季節のお菓子みたいなページはずーっと準備中のままであった。【20日補足・初期には「季節商品情報」にも中身があって商品が掲載されていたこともあった。】

今年11月1日には、従来と同じように11月の新商品がアップされたのを確認。

ところが今、デザインが一新!!

11月初めには新しくされたらしい【27日追記・「11月2日」付でリニューアルと、ページの新着情報に書いてあった】。開設以来初のリニューアルでは??

【20日追記】「インターネットアーカイブ」をたどると、最古の2007年6月28日時点で、11月1日と同じデザインだった。また、そこに「07.03.29●ホームページが完成しました。」とあった。したがって、工藤パン公式サイトは13年前に開設され、13年間デザインが変わらなったことになる。(以上追記)

今風のデザインになったが、内容も充実した。

特に「商品情報」。パンだけでなく和菓子も含めて、新商品以外も合わせて発売中の全商品が掲載されているかもしれない(その分見づらいけど)。アレルゲン、栄養成分表示もあるし、フリーワードでの検索もできる。

さらに、ちょっと分かりづらい位置(http://www.kudopan.co.jp/pcategory/english-toast/#english_history)だが、発売終了した歴代のイギリストースト(味違い)のページもある。2007年以降=おそらく派生商品全部か?

なお、サンドイッチや調理パンで、有限会社幸福の寿し本舗が製造する分は、そちらのホームページに掲載されるようだが、更新停滞気味。

パンメーカーの商品数は膨大で、店に行っても全商品を買えるわけでないから、ホームページで紹介する意義はさほど高くはないかもしれない。でも、今後も、毎月の新商品をしっかりと掲載してくれれば、役に立つことだろう。

そのほか、「お問い合わせ」が新設。

2013年のたけやの時に指摘したが、当時の工藤パンも、山崎製パンも、山崎製パンも、消費者からの意見や質問を、ホームページからは受け付けなかった。

現時点では、ヤマザキもたけやも変わらず。この度、工藤パンがホームページに投稿フォームを設けた。ヤマザキグループ内で最初か?

ただ、名前、メールアドレスに加えて「お電話番号(必須)」。

そして、お問い合わせには返信するが、ご意見・ご感想には「個別に回答はできません」。

これには苦言を呈する。

だって、返事をくれないのに、客が名前、メールアドレス、電話番号をすべて必ず伝えなければいけないってのは…

※必須とされていても、実際には空欄のままでもエラーにならず送信できる場合もある。しかも、それなのに、期せずして丁寧なお返事を頂戴した、某大手食品メーカーもあった。

もちろん、客であっても、企業に何かを伝える時は、返事を求めないにしても、名前と連絡手段の1つ(ネットならメールアドレスでしょうね)を添えて、責任と誠意を示すのはマナーだと思う。【20日補足・古い言葉で、ネット上のエチケット「ネチケット」とまではいかないだろうけど。】

でも、必要以上の個人情報を伝える必要もないとも思う。苦情を言おうとする客を萎縮させるためではないかと、勘ぐってしまう。しかしそれは、客がお礼やちょっとした感想を伝えたいと思う気持ちも萎縮させてしまうことを、企業は知っているだろうか。

メールアドレス、電話番号、住所のどれか1つで充分だ。ちなみに、そのほか、送信者のIPアドレスなども、先方には把握されていると思われる。

これは他業界でも同様で、例えばマスコミ。

IBC岩手放送では、意見や感想は、連絡先未記入でも送信できる。

昔、「秋田ケーブルテレビでIBCテレビを見ています。『ローカル路線バス乗り継ぎの旅』を、テレビ東京の放送後、早めに放送してくれて楽しんでいます。これからもお願いします」と送信したことがあった。今も放送を続けてくれている(秋田テレビでもやるようになったけど)。

一方、秋田放送(ABS)では、「お手数ですがすべての項目に入力をお願いいたします。」と、郵便番号、住所、電話番号まで要求しておいて、「ご返答をお約束するものではございません。」。

商売する企業にとって、客からの声は大切なはず。

作って売る側では、どうしても気付けないことはあるはずだし、それで小さいことかもしれないが気付くことができて改善につながることもあると思う。

そのためには、まずは幅広く耳を傾けることが大切だと思うのだが。

【2021年7月3日追記】2021年6月にたけや製パンのホームページがリニューアルされ、メールフォームが新設。しかも電話番号を入力しなくても、送信できる。山崎製パンはいまだに電話番号のみ。工藤パンは変わらず電話番号必須。3社それぞれ。

インターネットが普及して20数年。1990年代後半には官公庁や大手企業が公式サイトを立ち上げ、2000年代になると個人や中小企業にも広まった。

手作り感満載のデザイン、凝りすぎて見かけばかりで中身がないページ、「Sorry, Japanese Only.」とか、今思えば懐かしい。

大山のぶ代版「ドラえもん」の末期、2004年には、ジャイアンの母ちゃんが、剛田商店にホームページが存在することを話す場面があるそうだ。青森県の弘南鉄道は2008年にホームページを開設し「やっと」と思ったものだが、剛田商店より遅い。

その後、個人ではホームページは廃れてブログ、さらにSNSが主流になった。今、個人でホームページを持って更新し続けている人は、相当な熱意・意志・根性がある方に違いない。

一方、企業・団体では、ある程度の規模ならば、ホームページがあって当然というのは変わらない。しかし、技術やデザインの流行り廃りによる変化は多い。スマホ対応、SNSとの併用などもある。

ここまで前置き。

まず、おそらく今週中頃のこと。

東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)の、盛岡支社と秋田支社のホームページが、消えた! 正確には本社ホームページに統合。

JR東日本には12の支社がある。その多くが、本社とは別にホームページを公開している。

東京支社は昔からホームページがなかったようだ。大宮支社と横浜支社は、かつては存在したものの、それぞれ2004年頃と2011年頃になくなったとのこと。したがって、最近は首都圏3支社だけなく、9支社にあった。

JR他社では、JR東海は昔から支社サイトはなく、JR西日本は昔は各支社あったがいつの間にか、そろってなくなったかと思う。

JR東日本は、首都から田舎まで、多様な環境で鉄道事業をしている会社。各地域に寄り添って、ふさわしい情報を提供する意味では、支社のホームページは意義が大きいと思っていた。

ダイヤ改正や季節ごとの臨時列車のプレスリリースは、本社発表と各支社発表がそれぞれあった。同日付の発表だが、一部支社(秋田支社が多かったような…)では、掲載が1~数日遅れることがあった。それぞれにアクセスして読むのは手間ではあるが、本社発表には載らない細かな情報があって、役に立ったし楽しかった。

各支社が力を入れているであろう、旅行先や企画、おトクなきっぷが目立つように紹介されているのは、分かりやすかった。

不思議だったのは、各支社で、そのURL(ホームページアドレス、URI)が統一されていないこと。

盛岡支社は「https://www.jr-morioka.com/」、秋田支社は「https://www.jreast.co.jp/akita/」、新潟支社は「https://www.jrniigata.co.jp/」など。

各社がホームページを始めた時期や経緯がまちまちだった名残りだろうか。当然、デザインや構造もまちまち。

今、盛岡、秋田両支社ホームページだったURLにアクセスすると、同じデザインでリンクを並べた、白地に文字だけのページが表示される。

「JR東日本 ○○支社ウェブサイトにアクセスいただき、ありがとうございます。」「大変申し訳ございませんが、本ページはJR東日本ウェブサイトと統合しました。」「主なコンテンツの移行先は下記のとおりです。」とある。

移行先は、秋田支社は「www.jreast.co.jp/akita/~」と、従来と同じサーバー上にありそう。支社トップへのリンクがないなど、デザインは少し変わったと思われる。盛岡支社は「www.jreast.co.jp/morioka/~」に変更されていて、「www.jr-morioka.com」は廃止されたようだ。

そして、「その他の今後JR東日本 ○○支社が展開するウェブコンテンツは」「以下URLからご確認ください。」と「https://www.jreast.co.jp/travel/tohoku/」を案内している。

リンク先は「東北・道南エリア」となっていて、情報がごちゃごちゃしてしまっていると思う。

いちばん気になる、支社のプレスリリースは、本社のニュースリリースと同じページ(https://www.jreast.co.jp/press/index.html/)に掲載するようだ。

このページでは、元々は本社発表分だけを掲載していた。それが2016年2月頃から、各支社発表のリリースのうち主要なもの(?)を重複して掲載するようになっていた。

現状では、本社と支社が日付順に混在していて、分かりづらい。また、地域分けが支社名でなく「関東」「信越」「東北」と大雑把なので、絞り込み機能があるのだが、実質的に絞り込めない。

山形県の一部も管轄する新潟支社の情報は「信越」だろうし、「東北」で「なんとかキャンペーンを開催します!」とあり、秋田で応募できるかと思いきや、無関係の仙台支社のことだったり、ややこしい。ズバリ支社名で分けてほしい。

ホームページ運営には、(ほぼ)専任の社員か、専門会社との契約が欠かせない。最新で正確な内容の確保、セキュリティー対策は必須。

2支社のホームページが、実質廃止されたのは、これが理由だろうか。

他業種を見れば、支社レベルで、ここまでの規模・内容のホームページを持つ組織というのは、国の省庁の出先機関くらい(国交省なら地方整備局、運輸局等)かも。NHKの各放送局は、ニュース以外はお決まりのフォームに従っているような形だし。

JR東日本盛岡支社、秋田支社には、引き続き、きめ細かな情報提供を期待したい。

【12月19日追記】この後、さらにホームページがなくなる支社が増え、12月18日のダイヤ改正発表時点では、ホームページは八王子、仙台、新潟の3支社だけになったようだ。ダイヤ改正の支社ごとのプレスリリースは引き続き作成され、本社のホームページにまとめて掲載。

もう1社は、青森の株式会社工藤パン。

けっこう以前から「http://www.kudopan.co.jp/」でホームページがあった。【追記の通り2007年3月開設】

秋田のたけや製パンは、剛田商店よりも弘南鉄道よりも遅い、2013年秋にやっと開設したが、それよりはずっと前からあった。※たけや製パンでは、それ以前には、企業情報程度のみ掲載し、ずっと未更新・放置状態の別URLのページはあった。

工藤パンでは、毎月の新商品情報(一部)は掲載してくれていたが、ずーっとデザインは同じ、季節のお菓子みたいなページはずーっと準備中のままであった。【20日補足・初期には「季節商品情報」にも中身があって商品が掲載されていたこともあった。】

今年11月1日には、従来と同じように11月の新商品がアップされたのを確認。

ところが今、デザインが一新!!

11月初めには新しくされたらしい【27日追記・「11月2日」付でリニューアルと、ページの新着情報に書いてあった】。開設以来初のリニューアルでは??

【20日追記】「インターネットアーカイブ」をたどると、最古の2007年6月28日時点で、11月1日と同じデザインだった。また、そこに「07.03.29●ホームページが完成しました。」とあった。したがって、工藤パン公式サイトは13年前に開設され、13年間デザインが変わらなったことになる。(以上追記)

今風のデザインになったが、内容も充実した。

特に「商品情報」。パンだけでなく和菓子も含めて、新商品以外も合わせて発売中の全商品が掲載されているかもしれない(その分見づらいけど)。アレルゲン、栄養成分表示もあるし、フリーワードでの検索もできる。

さらに、ちょっと分かりづらい位置(http://www.kudopan.co.jp/pcategory/english-toast/#english_history)だが、発売終了した歴代のイギリストースト(味違い)のページもある。2007年以降=おそらく派生商品全部か?

なお、サンドイッチや調理パンで、有限会社幸福の寿し本舗が製造する分は、そちらのホームページに掲載されるようだが、更新停滞気味。

パンメーカーの商品数は膨大で、店に行っても全商品を買えるわけでないから、ホームページで紹介する意義はさほど高くはないかもしれない。でも、今後も、毎月の新商品をしっかりと掲載してくれれば、役に立つことだろう。

そのほか、「お問い合わせ」が新設。

2013年のたけやの時に指摘したが、当時の工藤パンも、山崎製パンも、山崎製パンも、消費者からの意見や質問を、ホームページからは受け付けなかった。

現時点では、ヤマザキもたけやも変わらず。この度、工藤パンがホームページに投稿フォームを設けた。ヤマザキグループ内で最初か?

ただ、名前、メールアドレスに加えて「お電話番号(必須)」。

そして、お問い合わせには返信するが、ご意見・ご感想には「個別に回答はできません」。

これには苦言を呈する。

だって、返事をくれないのに、客が名前、メールアドレス、電話番号をすべて必ず伝えなければいけないってのは…

※必須とされていても、実際には空欄のままでもエラーにならず送信できる場合もある。しかも、それなのに、期せずして丁寧なお返事を頂戴した、某大手食品メーカーもあった。

もちろん、客であっても、企業に何かを伝える時は、返事を求めないにしても、名前と連絡手段の1つ(ネットならメールアドレスでしょうね)を添えて、責任と誠意を示すのはマナーだと思う。【20日補足・古い言葉で、ネット上のエチケット「ネチケット」とまではいかないだろうけど。】

でも、必要以上の個人情報を伝える必要もないとも思う。苦情を言おうとする客を萎縮させるためではないかと、勘ぐってしまう。しかしそれは、客がお礼やちょっとした感想を伝えたいと思う気持ちも萎縮させてしまうことを、企業は知っているだろうか。

メールアドレス、電話番号、住所のどれか1つで充分だ。ちなみに、そのほか、送信者のIPアドレスなども、先方には把握されていると思われる。

これは他業界でも同様で、例えばマスコミ。

IBC岩手放送では、意見や感想は、連絡先未記入でも送信できる。

昔、「秋田ケーブルテレビでIBCテレビを見ています。『ローカル路線バス乗り継ぎの旅』を、テレビ東京の放送後、早めに放送してくれて楽しんでいます。これからもお願いします」と送信したことがあった。今も放送を続けてくれている(秋田テレビでもやるようになったけど)。

一方、秋田放送(ABS)では、「お手数ですがすべての項目に入力をお願いいたします。」と、郵便番号、住所、電話番号まで要求しておいて、「ご返答をお約束するものではございません。」。

商売する企業にとって、客からの声は大切なはず。

作って売る側では、どうしても気付けないことはあるはずだし、それで小さいことかもしれないが気付くことができて改善につながることもあると思う。

そのためには、まずは幅広く耳を傾けることが大切だと思うのだが。

【2021年7月3日追記】2021年6月にたけや製パンのホームページがリニューアルされ、メールフォームが新設。しかも電話番号を入力しなくても、送信できる。山崎製パンはいまだに電話番号のみ。工藤パンは変わらず電話番号必須。3社それぞれ。

口コミがなぜか2項目に分離。138件+3件

口コミがなぜか2項目に分離。138件+3件

(

( ソニーの製品を購入するのって、すごく久しぶりです

ソニーの製品を購入するのって、すごく久しぶりです Suicaをセットしたところ

Suicaをセットしたところ Suicaの残高・履歴を表示

Suicaの残高・履歴を表示 WAONの残高・履歴を表示。ワオンの残高は「円」ではなく「WAON」という単位だったのか!

WAONの残高・履歴を表示。ワオンの残高は「円」ではなく「WAON」という単位だったのか! WAONネットステーションでの履歴表示

WAONネットステーションでの履歴表示 チャージ中…

チャージ中… パスワードを入力しなくてもいい

パスワードを入力しなくてもいい パソリ。なかなか便利です

パソリ。なかなか便利です パナソニックのサイト(http://panasonic.biz/it/ic/jt-r250_r311.html)より。この画像では型番は表示されていない

パナソニックのサイト(http://panasonic.biz/it/ic/jt-r250_r311.html)より。この画像では型番は表示されていない アクセス状況。地図上の印がアクセスのあった組織の所在地

アクセス状況。地図上の印がアクセスのあった組織の所在地 いくつかの省やその下部組織(○○庁など)からのアクセスがあった。

いくつかの省やその下部組織(○○庁など)からのアクセスがあった。 秋田県内の某町から3度アクセスがあった

秋田県内の某町から3度アクセスがあった 報道機関で最多なのは、某公共放送局

報道機関で最多なのは、某公共放送局 某国空軍!! ニホンゴ、分カリマスカ?

某国空軍!! ニホンゴ、分カリマスカ? 仏教の某宗派から!!!

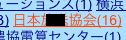

仏教の某宗派から!!! 「あきた」の省入力候補。当ブログでおなじみの言葉をしっかり覚えてる

「あきた」の省入力候補。当ブログでおなじみの言葉をしっかり覚えてる 「土用三郎」など知らない言葉もあって、ためにはなる。

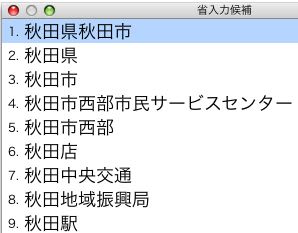

「土用三郎」など知らない言葉もあって、ためにはなる。 「秋田」の連想変換

「秋田」の連想変換

ドックを拡大

ドックを拡大 デスクトップ全体

デスクトップ全体

「アキタ-シ」と「アキタ」

「アキタ-シ」と「アキタ」 ウインドウに積もっている。最低気温も表示させた

ウインドウに積もっている。最低気温も表示させた 北海道のAkita(2つ上の2枚の画像と同時刻)

北海道のAkita(2つ上の2枚の画像と同時刻) 埼玉県の本庄は有名だが、他にも5か所「ホンジョウ」があるらしい。

埼玉県の本庄は有名だが、他にも5か所「ホンジョウ」があるらしい。

ひぇ~ マイナス30度。最低気温はマイナス40度!!

ひぇ~ マイナス30度。最低気温はマイナス40度!! 暑そう!

暑そう! 半月。背景が紫色なのは時間帯のせい?

半月。背景が紫色なのは時間帯のせい?

開封するとそれらしき箱、でも本当に小さい。

開封するとそれらしき箱、でも本当に小さい。 本体と説明書

本体と説明書 先に底面。全面が滑り止めのゴムでリンゴマーク入り。

先に底面。全面が滑り止めのゴムでリンゴマーク入り。 本体とACアダプタ

本体とACアダプタ 右の青いのはマウス。

右の青いのはマウス。 おお! 広くてきれい。

おお! 広くてきれい。

電話機本体の色はちょっと安っぽいシルバー

電話機本体の色はちょっと安っぽいシルバー 左から本体、まもるくん上部、下部

左から本体、まもるくん上部、下部 ボタン周りのシルバーと合わない気もする。

ボタン周りのシルバーと合わない気もする。 でもキーボードを出すとそれなりにいいかな。

でもキーボードを出すとそれなりにいいかな。

下にあるのはノートPC

下にあるのはノートPC

奥の大型のマウスと比べるとだいぶ小さい。

奥の大型のマウスと比べるとだいぶ小さい。 高さはピノの方が少し高いかな。

高さはピノの方が少し高いかな。