秋田県の隣の隣が新潟県だが、東北地方でないためか、秋田との交流は多くない。

公共交通機関は、秋田港と新潟港を結ぶフェリーがほぼ毎日1便。あとはJR羽越本線・白新線経由(山形県庄内地方を通る)の特急「いなほ」が1日3往復あるだけ。高速道路自体が未整備だが、高速バスなどはない(某社長さんは運行したい構想があるようだが…)。

秋田県沿岸南部の本荘由利地域から首都圏へ向かう場合は、いなほ+上越新幹線のコースを使う人も多いが、秋田市からこのルートを使う人は、どこかの物好きさん(ここにいます!)くらいだろうか。時間はかかるけど、車窓はきれいだし、途中の駅弁や笹団子も魅力的。

ただ、震災の時に経験したように、太平洋側の交通網を補完するものとして、もっと重要視されてもいい。高速化や増便、強風対策にもっと力をいれるべきだと思う。由利地域や山形県庄内地方の自治体が、羽越線高速化を要望する組織を作ったりはしているようだが、どこまで真剣でどこまで実現性があるのか…

さて、2007年に政令指定都市となった日本海側屈指の大都市・新潟市の玄関口、新潟駅。(以前の旅行記で少し触れています)

駅構造は上越新幹線開業前からの構造を残したものだが、ついにそれを高架駅とするべく工事が行われ、本格化している。

昨日・10月30日・日曜日(29日深夜~30日14時)と、12月18日・日曜日(17日深夜~18日10時)には、新潟駅周辺の在来線列車をすべて運休して、大規模な高架化工事が行われる。

新潟近郊ではバス代行などが行われたが、273.0キロ(新潟-秋田の営業キロ)離れた秋田でも、若干の影響があった。

10月24日付でJR東日本秋田支社のサイトにアップされた文書「新潟駅付近連続立体交差事業新潟駅付近高架化工事に伴う列車の運休及びバス代行輸送について」(秋田支社名義)によれば、該当時間に新潟駅を発着する、特急「いなほ」が運休となり、代わりに快速列車が運行されるという。

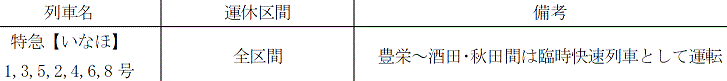

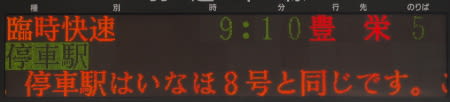

秋田支社の文書より

秋田支社の文書より

上り4本、下り3本が該当するが、酒田発着便もあるので、秋田で影響を受けるのは下りの1号、5号と上りの8号の3本。

秋田支社の文書には「豊栄~酒田・秋田間は臨時快速列車として運転」とあった。

つまり、新潟-豊栄(とよさか)間15キロだけを運休し、豊栄からこっち(秋田)側は、同じ時刻の快速として運転するのかと受け取れる言い回しだ。

しかし、新潟支社サイトや秋田駅に掲示されていた告知ポスター、時刻表を見ると、そうではなかった。いなほ1本に対し、2本の臨時快速が運転されるものもあった!

以下に運休となる「いなほ」ごとに、時刻を抜粋する。

下りは、

下りでは、それぞれのいなほに対して2本の快速が運行されている。

どうも、「豊栄発が通常よりやや早く、以降は通常のいなほとほぼ同時間帯のもの」と「豊栄発が通常より1時間ほど遅く、若干所要時間がかかるもの」がある。

これは、新潟-豊栄間はバス代行となるため時間がかかることを考慮し、上越新幹線から乗り継ぐ人の便宜を計ったのではないだろうか。いなほの最大の使命「新幹線接続」を果たすために。

だったら、早い時間の方の臨時快速はなくてもよさそうだが。

使用される車両だが、車両の数や電源・運用区間を考慮すると、快速といえども通常の「いなほ」用の特急車両(新潟所属)が使われると考えられる。

下りの増発分は、使い終わった車両を新潟まで回送する必要が生じてしまうはずだけど。(平常ダイヤに近い方の下り快速は、通常通り上り特急として折り返して新潟へ向かう)

乗客の立場としては、JR側の都合によるものとはいえ、ずいぶんと手厚いサービスだ。新幹線と乗り継ぐ人にしてみれば迷惑な話だが、羽越線内だけを利用する人にしてみれば、特急並みの時間で、特急券なしで特急車両に乗車でき、しかも下りは通常より運転本数が多い、と、いいことずくめに思える。「特急車両無料開放デー」みたいな感じか。

いなほ8号代替の上りの快速発車時間に、秋田駅に行ってみた。

みどりの窓口前と改札口前には掲示があり、駅員に尋ねる乗客もいた。

構内の案内放送は聞こえなかったが、知らずに特急券(自由席)を買ってしまった人には、払い戻しすることの周知はされたのか、ちょっと気になった。(車内で案内があっただろうけど)

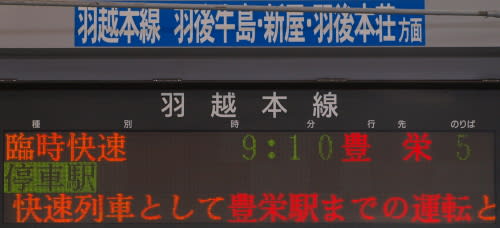

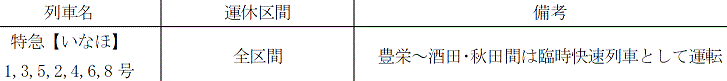

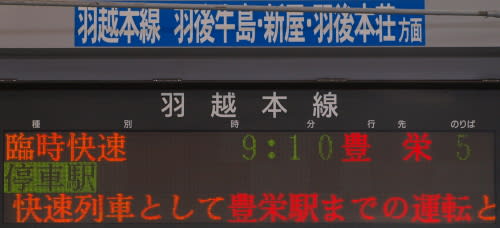

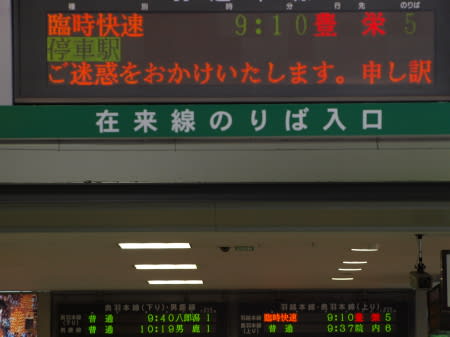

改札口上の発車標は、

「臨時快速 豊栄」

「臨時快速 豊栄」

行き先「豊栄」を赤文字で表示したのは、強調の意味か。秋田発豊栄行きの列車が運転されるのは、後にも先にも今回しかないかもしれない。

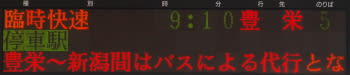

3行目では、スクロール表示で運休の理由などを説明。

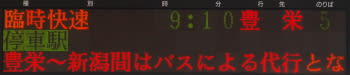

「豊栄~新潟間はバスによる代行となります」

「豊栄~新潟間はバスによる代行となります」

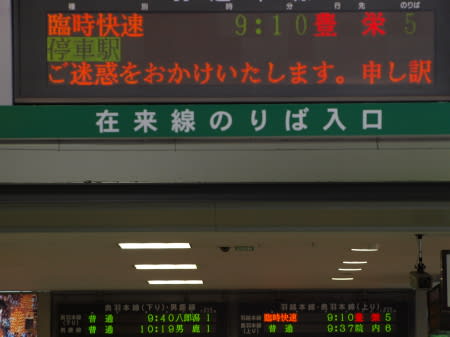

改札内の表示も「臨時快速 豊栄」

改札内の表示も「臨時快速 豊栄」

「ご迷惑をおかけいたします。申し訳ございません。」と表示されるが、秋田駅から新潟へ向かう人は多くないはずだし、タダで特急に乗れるのだから、むしろラッキー?!

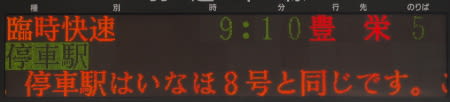

ただ、

「停車駅はいなほ8号と同じです。」って…

「停車駅はいなほ8号と同じです。」って…

2行目の「停車駅」欄は、タイトルだけで肝心の駅名は表示されない。(通常の「いなほ」なら、「羽後本荘、仁賀保、象潟…」と表示されるはず)

さらに、「いなほと同じです」と言われたって、この日初めてこの区間に乗車する人だっているかもしれないのだから、不親切。

装置がおかしいのか、入力する人がおかしいのか分からないが、秋田駅の発車標ってヘン!

そういえば英語表示にもならなかった。

どんな車両が使われているか、いちおう自由通路から確認してみた。

場所的に、後ろ姿しか見えない

場所的に、後ろ姿しか見えない

やはり、「いなほ」用の485系電車6両編成だった。これは、リニューアル工事を受けた「485系3000番台」。(その中で「R21編成」と個別に名付けられた車両だった)

普通車は全車両自由席だと思われるが、半室のグリーン車はどうだったんだろう? わざわざグリーン券を設定・発売するのは現実的でないから、「グリーン席も普通車として開放」か、「閉鎖」のどちらかだろう。

(再掲)普段は「いなほ」として走る485系3000番台。マークの稲は色づいて頭を垂れるアニメーション

(再掲)普段は「いなほ」として走る485系3000番台。マークの稲は色づいて頭を垂れるアニメーション

車両の先頭と後部のマークは、「快速」か「臨時」の文字だけではないかと予測していた。

3000番台はLED式のマーク。前は確認できないが後部は、

白い?

白い?

LEDは消灯しても真っ黒いので、白いことはあり得ない。アップすると、

シワがよってる

シワがよってる

これって、

白い紙(か布)を入れてるんじゃ…

白い紙(か布)を入れてるんじゃ…

おそらく、LEDが故障したための対処。

そうえいば、少し前、鉄道写真を掲載されているブログで、いなほ用の車両の中に正面のLED部分がこの状態になっている車両があるという情報を見たことがあった。ある程度長期に渡ってこの状態で走っているようだ。

ドアの横にも表示装置があるから、正面のはそれほど重要ではないとはいえ、特急料金を取って乗せる特急列車なのだから、設備面でも不備のないようにしてほしい。

これじゃあ「快速・リゾートしらかみ(よく間違って白神と漢字表記される)」ならぬ「快速・白紙(しらかみ)」だ!

※他の車両を使った臨時快速は「快速」表示で運転されたようだ。

12月18日の工事では、秋田関連では「いなほ1号」関連の部分だけ、今回と同じダイヤで運行される予定(他は通常ダイヤ)。

※ご利用の際は、掲示や駅等でご確認ください。

【2018年2月12日追記】新潟駅高架化工事完成が間近になった、2018年4月14日・土曜日にも、同様に豊栄-秋田でいなほと同時刻の快速が運行される。2011年よりは本数が多くないようだ。また、車両は485系からE653系に替わっているから、さらに乗り得になるけれど、E653系の1両まるまるのグリーン車(485系は先頭車半室だった)はどうするのだろう。※実際のレポート。

【2022年6月9日追記】新潟駅高架化の最終段階として、2022年6月4日・土曜日にも同様の工事。(酒田止まりも含む)いなほ全列車が豊栄発着の快速とされた。

13日にアップした、広小路のアーケード撤去。

29日の新聞によれば、当初、広小路のアーケード全てを撤去することにしていたが、管理する商店街の組合内部で、撤去せずに活用できないかという声が出て、再検討しているという。(13日の記事末尾に追記しています)

といっても、屋根部分は撤去され、柱を残すことにして活用を探っているようなので、どっちみち「アーケードがなくなる」ことには変わりない。

未練がましく「形見として柱だけ残そう」と言っているように思えなくもない。

公共交通機関は、秋田港と新潟港を結ぶフェリーがほぼ毎日1便。あとはJR羽越本線・白新線経由(山形県庄内地方を通る)の特急「いなほ」が1日3往復あるだけ。高速道路自体が未整備だが、高速バスなどはない(某社長さんは運行したい構想があるようだが…)。

秋田県沿岸南部の本荘由利地域から首都圏へ向かう場合は、いなほ+上越新幹線のコースを使う人も多いが、秋田市からこのルートを使う人は、どこかの物好きさん(ここにいます!)くらいだろうか。時間はかかるけど、車窓はきれいだし、途中の駅弁や笹団子も魅力的。

ただ、震災の時に経験したように、太平洋側の交通網を補完するものとして、もっと重要視されてもいい。高速化や増便、強風対策にもっと力をいれるべきだと思う。由利地域や山形県庄内地方の自治体が、羽越線高速化を要望する組織を作ったりはしているようだが、どこまで真剣でどこまで実現性があるのか…

さて、2007年に政令指定都市となった日本海側屈指の大都市・新潟市の玄関口、新潟駅。(以前の旅行記で少し触れています)

駅構造は上越新幹線開業前からの構造を残したものだが、ついにそれを高架駅とするべく工事が行われ、本格化している。

昨日・10月30日・日曜日(29日深夜~30日14時)と、12月18日・日曜日(17日深夜~18日10時)には、新潟駅周辺の在来線列車をすべて運休して、大規模な高架化工事が行われる。

新潟近郊ではバス代行などが行われたが、273.0キロ(新潟-秋田の営業キロ)離れた秋田でも、若干の影響があった。

10月24日付でJR東日本秋田支社のサイトにアップされた文書「新潟駅付近連続立体交差事業新潟駅付近高架化工事に伴う列車の運休及びバス代行輸送について」(秋田支社名義)によれば、該当時間に新潟駅を発着する、特急「いなほ」が運休となり、代わりに快速列車が運行されるという。

秋田支社の文書より

秋田支社の文書より上り4本、下り3本が該当するが、酒田発着便もあるので、秋田で影響を受けるのは下りの1号、5号と上りの8号の3本。

秋田支社の文書には「豊栄~酒田・秋田間は臨時快速列車として運転」とあった。

つまり、新潟-豊栄(とよさか)間15キロだけを運休し、豊栄からこっち(秋田)側は、同じ時刻の快速として運転するのかと受け取れる言い回しだ。

しかし、新潟支社サイトや秋田駅に掲示されていた告知ポスター、時刻表を見ると、そうではなかった。いなほ1本に対し、2本の臨時快速が運転されるものもあった!

以下に運休となる「いなほ」ごとに、時刻を抜粋する。

2008M いなほ8号 秋田9:10→豊栄12:45→新潟12:58 (運休)

9828M 臨時快速 秋田9:10→豊栄12:47

上りについては、通常のいなほとほぼ同一ダイヤの臨時快速。9828M 臨時快速 秋田9:10→豊栄12:47

下りは、

2001M いなほ1号 新潟8:34→豊栄8:50→酒田10:48→秋田12:11 (運休)

9819M 臨時快速 豊栄8:23→酒田10:48→秋田12:14

9821M 臨時快速 豊栄9:42→酒田12:00→秋田13:42

2005M いなほ5号 新潟12:30→豊栄12:46→酒田14:45→秋田16:10 (運休)

9823M 臨時快速 豊栄11:59→酒田14:17~14:45→秋田16:11

9825M 臨時快速 豊栄13:37→酒田16:08→秋田17:49

「9823M」は途中の鶴岡-酒田間は各駅停車になる。これは同区間では毎日運転される普通列車のダイヤを流用している(当日は運休となる)ためのようだ。9819M 臨時快速 豊栄8:23→酒田10:48→秋田12:14

9821M 臨時快速 豊栄9:42→酒田12:00→秋田13:42

2005M いなほ5号 新潟12:30→豊栄12:46→酒田14:45→秋田16:10 (運休)

9823M 臨時快速 豊栄11:59→酒田14:17~14:45→秋田16:11

9825M 臨時快速 豊栄13:37→酒田16:08→秋田17:49

下りでは、それぞれのいなほに対して2本の快速が運行されている。

どうも、「豊栄発が通常よりやや早く、以降は通常のいなほとほぼ同時間帯のもの」と「豊栄発が通常より1時間ほど遅く、若干所要時間がかかるもの」がある。

これは、新潟-豊栄間はバス代行となるため時間がかかることを考慮し、上越新幹線から乗り継ぐ人の便宜を計ったのではないだろうか。いなほの最大の使命「新幹線接続」を果たすために。

だったら、早い時間の方の臨時快速はなくてもよさそうだが。

使用される車両だが、車両の数や電源・運用区間を考慮すると、快速といえども通常の「いなほ」用の特急車両(新潟所属)が使われると考えられる。

下りの増発分は、使い終わった車両を新潟まで回送する必要が生じてしまうはずだけど。(平常ダイヤに近い方の下り快速は、通常通り上り特急として折り返して新潟へ向かう)

乗客の立場としては、JR側の都合によるものとはいえ、ずいぶんと手厚いサービスだ。新幹線と乗り継ぐ人にしてみれば迷惑な話だが、羽越線内だけを利用する人にしてみれば、特急並みの時間で、特急券なしで特急車両に乗車でき、しかも下りは通常より運転本数が多い、と、いいことずくめに思える。「特急車両無料開放デー」みたいな感じか。

いなほ8号代替の上りの快速発車時間に、秋田駅に行ってみた。

みどりの窓口前と改札口前には掲示があり、駅員に尋ねる乗客もいた。

構内の案内放送は聞こえなかったが、知らずに特急券(自由席)を買ってしまった人には、払い戻しすることの周知はされたのか、ちょっと気になった。(車内で案内があっただろうけど)

改札口上の発車標は、

「臨時快速 豊栄」

「臨時快速 豊栄」行き先「豊栄」を赤文字で表示したのは、強調の意味か。秋田発豊栄行きの列車が運転されるのは、後にも先にも今回しかないかもしれない。

3行目では、スクロール表示で運休の理由などを説明。

「豊栄~新潟間はバスによる代行となります」

「豊栄~新潟間はバスによる代行となります」 改札内の表示も「臨時快速 豊栄」

改札内の表示も「臨時快速 豊栄」「ご迷惑をおかけいたします。申し訳ございません。」と表示されるが、秋田駅から新潟へ向かう人は多くないはずだし、タダで特急に乗れるのだから、むしろラッキー?!

ただ、

「停車駅はいなほ8号と同じです。」って…

「停車駅はいなほ8号と同じです。」って…2行目の「停車駅」欄は、タイトルだけで肝心の駅名は表示されない。(通常の「いなほ」なら、「羽後本荘、仁賀保、象潟…」と表示されるはず)

さらに、「いなほと同じです」と言われたって、この日初めてこの区間に乗車する人だっているかもしれないのだから、不親切。

装置がおかしいのか、入力する人がおかしいのか分からないが、秋田駅の発車標ってヘン!

そういえば英語表示にもならなかった。

どんな車両が使われているか、いちおう自由通路から確認してみた。

場所的に、後ろ姿しか見えない

場所的に、後ろ姿しか見えないやはり、「いなほ」用の485系電車6両編成だった。これは、リニューアル工事を受けた「485系3000番台」。(その中で「R21編成」と個別に名付けられた車両だった)

普通車は全車両自由席だと思われるが、半室のグリーン車はどうだったんだろう? わざわざグリーン券を設定・発売するのは現実的でないから、「グリーン席も普通車として開放」か、「閉鎖」のどちらかだろう。

(再掲)普段は「いなほ」として走る485系3000番台。マークの稲は色づいて頭を垂れるアニメーション

(再掲)普段は「いなほ」として走る485系3000番台。マークの稲は色づいて頭を垂れるアニメーション車両の先頭と後部のマークは、「快速」か「臨時」の文字だけではないかと予測していた。

3000番台はLED式のマーク。前は確認できないが後部は、

白い?

白い?LEDは消灯しても真っ黒いので、白いことはあり得ない。アップすると、

シワがよってる

シワがよってるこれって、

白い紙(か布)を入れてるんじゃ…

白い紙(か布)を入れてるんじゃ…おそらく、LEDが故障したための対処。

そうえいば、少し前、鉄道写真を掲載されているブログで、いなほ用の車両の中に正面のLED部分がこの状態になっている車両があるという情報を見たことがあった。ある程度長期に渡ってこの状態で走っているようだ。

ドアの横にも表示装置があるから、正面のはそれほど重要ではないとはいえ、特急料金を取って乗せる特急列車なのだから、設備面でも不備のないようにしてほしい。

これじゃあ「快速・リゾートしらかみ(よく間違って白神と漢字表記される)」ならぬ「快速・白紙(しらかみ)」だ!

※他の車両を使った臨時快速は「快速」表示で運転されたようだ。

12月18日の工事では、秋田関連では「いなほ1号」関連の部分だけ、今回と同じダイヤで運行される予定(他は通常ダイヤ)。

※ご利用の際は、掲示や駅等でご確認ください。

【2018年2月12日追記】新潟駅高架化工事完成が間近になった、2018年4月14日・土曜日にも、同様に豊栄-秋田でいなほと同時刻の快速が運行される。2011年よりは本数が多くないようだ。また、車両は485系からE653系に替わっているから、さらに乗り得になるけれど、E653系の1両まるまるのグリーン車(485系は先頭車半室だった)はどうするのだろう。※実際のレポート。

【2022年6月9日追記】新潟駅高架化の最終段階として、2022年6月4日・土曜日にも同様の工事。(酒田止まりも含む)いなほ全列車が豊栄発着の快速とされた。

13日にアップした、広小路のアーケード撤去。

29日の新聞によれば、当初、広小路のアーケード全てを撤去することにしていたが、管理する商店街の組合内部で、撤去せずに活用できないかという声が出て、再検討しているという。(13日の記事末尾に追記しています)

といっても、屋根部分は撤去され、柱を残すことにして活用を探っているようなので、どっちみち「アーケードがなくなる」ことには変わりない。

未練がましく「形見として柱だけ残そう」と言っているように思えなくもない。

お隣の伊佐坂浮江さん

お隣の伊佐坂浮江さん これは…

これは… 葉っぱも実も色づいた(大町・川反)

葉っぱも実も色づいた(大町・川反) 茶色い?

茶色い? 枯れてチリチリ

枯れてチリチリ 茶色一色

茶色一色 茶色かったり、既に落葉したり

茶色かったり、既に落葉したり 中央通りの街路樹のイチョウ

中央通りの街路樹のイチョウ 旭北寺町のお寺

旭北寺町のお寺 保戸野鉄砲町のお寺

保戸野鉄砲町のお寺 土手長町通りから旭川越しに見る、川反の建物の裏側

土手長町通りから旭川越しに見る、川反の建物の裏側 ビルの壁を覆うツタが紅葉している

ビルの壁を覆うツタが紅葉している

国道4号線青森東バイパス

国道4号線青森東バイパス 反対車線から。左奥がその信号機

反対車線から。左奥がその信号機

これ

これ 「時差式信号」の表示板は、青森県で時々見かけるタイプ。アームも含めて前からの使い回しだろう

「時差式信号」の表示板は、青森県で時々見かけるタイプ。アームも含めて前からの使い回しだろう

ブツブツ穴が開いているように見える

ブツブツ穴が開いているように見える 反対側から

反対側から 左奥がフラット型。右手前は通常タイプ

左奥がフラット型。右手前は通常タイプ 脇道の信号機も通常のLED式

脇道の信号機も通常のLED式 「時差式信号」の板と比べるとかなり角度があり、裏表2台で「V」字型

「時差式信号」の板と比べるとかなり角度があり、裏表2台で「V」字型 真横から

真横から 海も近いのに、山が迫っている。先が浅虫温泉方向

海も近いのに、山が迫っている。先が浅虫温泉方向 向かい側から。右手前がその信号機

向かい側から。右手前がその信号機

いや、フードというより、カプセル

いや、フードというより、カプセル 真横から(右がその信号機。左は通常タイプ)

真横から(右がその信号機。左は通常タイプ) 斜め前から

斜め前から

拡大。カプセルに周囲の景色が写り込んでいる

拡大。カプセルに周囲の景色が写り込んでいる 上がツンととんがっている

上がツンととんがっている 裏から見ると、なんだかよく分からないが、従来の信号とは違う印象

裏から見ると、なんだかよく分からないが、従来の信号とは違う印象 (再掲)吹雪の後の秋田市内の信号機

(再掲)吹雪の後の秋田市内の信号機 秋田県警さん&信号電材さん、こっちの方がよくありません?

秋田県警さん&信号電材さん、こっちの方がよくありません? 秋田県民会館

秋田県民会館 昨年紹介した、大仙市(旧中仙町)のジャンボウサギのバスも来ていた

昨年紹介した、大仙市(旧中仙町)のジャンボウサギのバスも来ていた これかも?(左隣のマイクロバスは北秋田市所有らしいが、前面の表示がほとんど消えている)

これかも?(左隣のマイクロバスは北秋田市所有らしいが、前面の表示がほとんど消えている) コボちゃん?

コボちゃん? 別人だ!

別人だ! (

( タイヤを指さしている?

タイヤを指さしている? 「三種町 スプラウト」

「三種町 スプラウト」 しんまち

しんまち

緑色で両者でポールのデザインが違う

緑色で両者でポールのデザインが違う 左奥のが新しい薄型歩行者用で、ポールよりも明るい緑色

左奥のが新しい薄型歩行者用で、ポールよりも明るい緑色 「警察本部東」の地点名が黒い枠・文字なのが、ちょっと珍しい(通常は青)

「警察本部東」の地点名が黒い枠・文字なのが、ちょっと珍しい(通常は青) 中三の

中三の 国道側は茶色

国道側は茶色 金色!(こちらは「国道柳町」が縦書き)

金色!(こちらは「国道柳町」が縦書き) 道が広いので、分離帯部分にも歩行者用信号機がある

道が広いので、分離帯部分にも歩行者用信号機がある

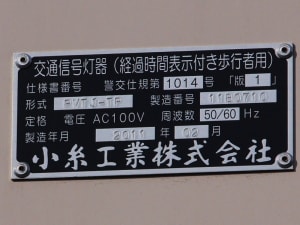

薄型の新型、しかも残り時間カウントダウン付き(スピーカーの中が汚れてますな)

薄型の新型、しかも残り時間カウントダウン付き(スピーカーの中が汚れてますな) 銘板(写真は金色のもの)

銘板(写真は金色のもの)

従来のものと新型

従来のものと新型 なんだこれは!

なんだこれは! 側面から見ると分かる

側面から見ると分かる (

( (

( (

( 柳町通りの金色も同じ仕様

柳町通りの金色も同じ仕様 「歩車分離式 7-19」

「歩車分離式 7-19」 改めて自由通路から撮影

改めて自由通路から撮影 ん?

ん?  何じゃこりゃ?

何じゃこりゃ? (再掲)手前に置いてあるのがそのパンフ

(再掲)手前に置いてあるのがそのパンフ 八郎潟駅付近で見える五城目町の「森山」

八郎潟駅付近で見える五城目町の「森山」 八郎潟の次の鯉川駅(通過)手前で、一瞬八郎潟残存湖の湖面が見える。その向こうが大潟村と男鹿半島の山々

八郎潟の次の鯉川駅(通過)手前で、一瞬八郎潟残存湖の湖面が見える。その向こうが大潟村と男鹿半島の山々

県境付近の海

県境付近の海 振り返ると、白神山地が海に落ち込むのが見える

振り返ると、白神山地が海に落ち込むのが見える ガラスにハチがくっついてる!(空中を飛んでいるのではありません)

ガラスにハチがくっついてる!(空中を飛んでいるのではありません) よく見るとなにか書いてある

よく見るとなにか書いてある

千畳敷駅ホーム。ぞろぞろと降りる

千畳敷駅ホーム。ぞろぞろと降りる 列車後部

列車後部 弘南バスのバス停もある

弘南バスのバス停もある 国道の高さからは海を見下ろす形

国道の高さからは海を見下ろす形 こんな感じ

こんな感じ

国道・駅の方を見る

国道・駅の方を見る 前方に岩木山!

前方に岩木山! カメラの位置が微妙…

カメラの位置が微妙… 鰺ヶ沢-陸奥森田(つがる市)辺りの岩木山

鰺ヶ沢-陸奥森田(つがる市)辺りの岩木山 展望室からの前方風景

展望室からの前方風景 合流点付近は赤いリンゴがたわわに実る(リンゴ畑の向こうが奥羽線)

合流点付近は赤いリンゴがたわわに実る(リンゴ畑の向こうが奥羽線) 物産館「コロボックル」も閉店

物産館「コロボックル」も閉店 青森県内のローソン

青森県内のローソン 「こんがり・とろ~り・濃厚で“め!”」

「こんがり・とろ~り・濃厚で“め!”」 出た!「しったげ」!!

出た!「しったげ」!!

青森地方裁判所(かな?)にて

青森地方裁判所(かな?)にて 明徳館ビル(明徳館高校)前。学校祭もハロウィンパレードと同日開催

明徳館ビル(明徳館高校)前。学校祭もハロウィンパレードと同日開催 磯野カツオ!

磯野カツオ! 見づらいけどかおりちゃん?(カツオのクラスメイトで本名「大空カオリ」という説もあり)

見づらいけどかおりちゃん?(カツオのクラスメイトで本名「大空カオリ」という説もあり) 後ろに反物、カボチャは小さめ

後ろに反物、カボチャは小さめ フグ田マスオ

フグ田マスオ 震災後テレビCMは流れなくなった、オール電化の広告がまだ出ていた

震災後テレビCMは流れなくなった、オール電化の広告がまだ出ていた 磯野波平

磯野波平 「そば処四季」は穴子さん

「そば処四季」は穴子さん 右下にカボチャ

右下にカボチャ 中島くん

中島くん 秋田信用金庫秋田駅前支店。「ナミーとハギー」のシャッターの右下

秋田信用金庫秋田駅前支店。「ナミーとハギー」のシャッターの右下 主人公・フグ田サザエ

主人公・フグ田サザエ 奥が千秋公園

奥が千秋公園

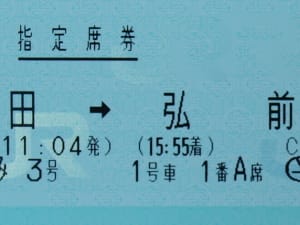

「1号車1番A席」!

「1号車1番A席」! 「B室 2号車2番A席」

「B室 2号車2番A席」

座席部分は通路より1段高い

座席部分は通路より1段高い 120センチ間隔のゆったりしたシート

120センチ間隔のゆったりしたシート 先頭になった時の1号車1番C・D席

先頭になった時の1号車1番C・D席 1番A席から前を見る

1番A席から前を見る 下にはLED文字情報装置も

下にはLED文字情報装置も 夜の米代川を渡る

夜の米代川を渡る 窓の外は夕暮れの岩木山とリンゴ畑

窓の外は夕暮れの岩木山とリンゴ畑

西日を受ける大きなケヤキ

西日を受ける大きなケヤキ

北都銀行本店前の歩道橋から二丁目橋方向

北都銀行本店前の歩道橋から二丁目橋方向 左は作業済み、右は作業中

左は作業済み、右は作業中 三丁目橋から。左が飲食店のヤナギ、対岸が剪定された土手長町通り

三丁目橋から。左が飲食店のヤナギ、対岸が剪定された土手長町通り 「砂山」

「砂山」 砂山バス停付近の旧国道。奥がコミセン入口・追分方向

砂山バス停付近の旧国道。奥がコミセン入口・追分方向 こんな風に

こんな風に 車は通れない?

車は通れない? 踏切も狭い(幅1.3メートル)

踏切も狭い(幅1.3メートル) 「飯島踏切」!

「飯島踏切」! 振り返って。こちら側も砂利道

振り返って。こちら側も砂利道 階段の上から振り返ると、踏切が見える

階段の上から振り返ると、踏切が見える 階段の上は、神社の境内だった

階段の上は、神社の境内だった 神社の前の通り「犯罪のない明るい飯島をつくりましょう。」

神社の前の通り「犯罪のない明るい飯島をつくりましょう。」 (再掲)この光景!

(再掲)この光景! コミセン前から神社方向。右奥のこんもりしたのが神社

コミセン前から神社方向。右奥のこんもりしたのが神社 「スナック砂丘」

「スナック砂丘」 「無断駐車禁止」

「無断駐車禁止」 この字! 「頁丁」?

この字! 「頁丁」? 文字におかしな点はないけれど、文章が

文字におかしな点はないけれど、文章が こちらはいろいろ

こちらはいろいろ 大道東橋から。先の信号の左が「B」、右が「A」、奥が新国道

大道東橋から。先の信号の左が「B」、右が「A」、奥が新国道 「B」工区北端(こんな写真が撮れるほど交通量が少ない)

「B」工区北端(こんな写真が撮れるほど交通量が少ない) 横から見ると分かるかな(手前が短い左折矢印)

横から見ると分かるかな(手前が短い左折矢印)

秋田陸運支局?

秋田陸運支局?