2020年3月14日に実施されるJRグループダイヤ改正について、JR東日本秋田支社管内を中心にまとめます。※昨2019年春の改正の記事。

※すべての情報は記載しません。誤りがあるかもしれません。利用の際は、各自公式な情報で確認をお願いします。

まず全国的なトピック。

●JR北海道

・「スーパー」消滅

特急のスーパー北斗、スーパーおおぞら、スーパーとかちから「スーパー」が取れる。

新型車両で統一され「旧型車両との差別化を図るという意義が薄れてきた」ため。

たしかに、10年以上前からただの「おおぞら」はなくて全部スーパーおおぞらだったり、最近は車両老朽化で新車への更新が進んでスーパーが増えたりしていた。

平成元年登場の「スーパーひたち」辺りが発端だろうか。他社も含めて、ひところはスーパー○○が乱立していたけれど、少なくなった。

●JR東日本全体

・常磐線全線運転再開

ダイヤ改正とは別発表だったが、避難指示解除決定を受けて、ダイヤ改正と同日に、9年ぶりに常磐線が全通する。

これにより仙台-上野・品川の特急「ひたち」3往復も運転。

【3月14日追記・避難指示解除といっても、線路沿いが線状に解除されて周りは未解除で、駅のすぐ近くでもフェンスで区切られて帰還困難区域のままの場所もあるのだった。運転再開は1つの前進ではあるが、まだまだ先は長いのだった。】

東日本大震災以前は、スーパーひたちが、たしか3往復、上野-仙台で運行されていた。新車両投入時に、いわきで分離して通しで運転しなくなるような話が出ていた矢先に、東日本大震災が起きた。

9年の間に、車両が新しくなり、品川まで直通運転されるようになった。

一方で車内販売はなくなったし、途中の原ノ町駅の駅弁(かにめし、ざるそばの弁当もあった)が、休止になっているらしい。いろいろあった。

スーパーひたちを仙台-水戸で乗ったことはあった。いつか仙台-東京方面も乗り通して、在来線特急の旅を楽しみたいと前から思っている。

・「あずさ2号」消滅

昨年、「スーパーあずさ」消滅、新車両導入、全席指定席となった中央本線特急がさらに改変。

これまでは松本方面の「あずさ」、甲府周辺止まりの「かいじ」は、それぞれで1号/2号から付番されていた。今改正からは、両列車共通で下り1号/上り2号から割り当てていく。

【2月26日追記】「かいじ」は1988年の運行開始(甲府止まりのあずさを分離独立)時から2019年3月改正までは、101号/102号から付番され、号数だけであずさ/かいじの区別が付けられた。かいじだけで独自に100未満の号数が使われたのは1年間で終わった。

1977年のヒット曲「あずさ2号」は、当時は上り下りそれぞれで1号から付番されていたので、新宿発松本行きの2号があった。

後に上下で偶数奇数に分けられて、松本発の始発があずさ2号(スーパーあずさ2号)になっていた。

改正後は、竜王発「かいじ」が2号になり、松本始発は「あずさ4号」になる。

ちなみに新宿発8時ちょうどは、前2本が「かいじ」でなく「あずさ」なので「あずさ5号」のまま変わらず。ただし、これまでの3号に代わり、5号が松本より先、大糸線・南小谷まで運行される(3号は河口湖行きを併結)。

・磐越西線快速「あいづ」に転換シートの指定席導入

一部の座席を交換したE721系を専用車両にするもので、JR北海道のUシートみたいなものか。

秋田の奥羽南線でも、そんなのをやればいいのに…

・東北本線 黒磯~新白河 5両編成ワンマン運転開始

JR東日本では、ホームドアなどがない路線では2両編成以下が原則だったワンマンを、3~6両編成の「中編成」でも実施していく方針らしい。

まずは栃木・福島県境で、E531系5両編成にカメラなどを設置し、車内で運賃収受を行わない方式でのワンマン運転をする。運行時間は30分かからない区間。

無人駅もあるが、駅舎側に運賃箱を置いて対応するようだ。要は、きっぷ回収箱に運賃も投入させるようなものでしょう。【30日補足・無人駅でもすべてのドアが開く。JR九州では2006年から全ドア開&駅舎運賃箱方式(車両は2両編成)で、熊本で知った時は驚いた。】

安全面を不安視する向きもあるが、乗客への充分な説明と、不正乗車対策をしっかりしてほしいところ。

JR東日本としては、多少の取りっぱぐれの損失より、人件費削減のほうが、経費節減になるのでしょうね。

・陸羽西線 日中の始発・終着駅見直し、陸羽東線 鳴子温泉~新庄の最終繰り上げ

詳細は分からないが、ごくたまに乗る路線なので。

陸羽西線は酒田まで行かないで余目発着が増えるということか? 現行は、朝・昼・夕の1本ずつだけが余目止まり、残り6本が酒田行き。

陸羽東線は、現行の最終は、上り新庄20時20分→鳴子温泉21時22分、下り鳴子温泉20時24分→新庄21時30分。

その1本前は、上下とも2時間以上前なので、最終が減便でなく、時刻が繰り上がるということか?

・「高輪ゲートウェイ」駅開業

駅名に拒否反応も出たが、結局そのまま。

1年後には、秋田にも(規模は相当違うけれど)新駅ができる。

●秋田周辺

大きな変更はない。

・大館運輸区、青森運輸区廃止(公式な発表はなし)

以前から取り上げている、乗務員基地の統合。

秋田運輸区、弘前運輸区(花輪線では盛岡運輸区)の担当ダイヤが増える形になるが、労働組合報によれば、どうも弘前運輸区は「つがる運輸区」に名称が変わるらしい。

なんとも不思議な命名。

盛岡支社かつ県庁所在地である「青森」を差し置いて「弘前」が残ることに配慮したのか。としても、駅名や所在地名でない乗務員基地は珍しいと思うし、漢字の「津軽運輸区」でもよさそうなのに、「つがる」では五能線沿いのつがる市を連想してしまう。

【2023年6月18日追記・その後、JR東能代の段階的な組織再編に伴い、2023年春に、つがる運輸区は「弘前統括センター」となった。つがる運輸区はわずか3年間の短命に終わった。】

・「こまち」の号数変更

これまでもたまにあったが、本数はそのまま、番号がずれる。

東京行きは1号以外、東京発は6・10号以外すべて変わるので、番号で覚えている人は注意。(仙台止まりは変わらず)

普通列車は、時刻移動が一部ある程度のようだが、全体の時刻表は未発表。

・北上線(盛岡支社)

2017年の改正で、日中の一部便を途中3駅だけ通過する「快速」にした。

今回、横手発14時前の上りを普通列車に戻す。

これにより、上りは1日6本のうち快速は横手10時35分発の1本だけ。

・男鹿線

上り始発を8分繰り上げ(男鹿発5時05分)、始発こまち6号に接続する。

現行は男鹿線秋田着6時11分、こまち秋田発6時08分と3分差だった。

・津軽線 青森~蟹田(盛岡支社・青森県)

以前は701系3両編成が多かったが、2018年から701系2両編成での運用が増えていた。

今回からは、ワンマン運転も実施される。朝の1往復と、非電化の三厩へ直通する気動車1往復を除く、青森-蟹田の残り全便がワンマンになる。

現行でも、1往復(青森発11時01分、蟹田発11時45分)だけ3両運用が残っていたらしく、もちろんそれも2両化。

また、これまでは青森運輸区だけが担当していたようだが、上記の通り廃止されるので、弘前(つがる?)運輸区担当に。さらに来年には気動車に新型車GV-E400系が入るので、津軽線は変化が多い。

・車両数変更?

秋田支社のリリースでは、普通列車の車両数変更は告知してくれないようだ。上記、津軽線は盛岡支社の発表。

ところで、秋田の701系は3両編成が、当初より3本少なくなっていることを以前取り上げた。

秋田支社管内の列車本数が変わらないままその状態では、予備が確保できないはず。そのため、ダイヤ改正で普通列車が減便されるかもしれないと思っていたが、それはなかった。

現状で分かった限り唯一の変更点が、この津軽線での3両運用廃止。これにより、少なくとも青森から蟹田へ往復していた1時間半分、3両編成に余裕が生まれる。

そこを使って、3両編成を弘前・秋田方面へ戻せば、やり繰りが付くということか?

あるいは、奥羽本線側も含めて、青森へ送りこむ3両運用を1つ減らして余裕を作るのか?

さらに、大館運輸区の廃止。

これまでは、秋田-青森もしくは秋田-弘前間の普通列車で、大館-弘前だけワンマンというダイヤが複数あった。

大館運輸区がなくなってしまうと、少なくとも大館で車掌が乗り降りする意義は薄くなるようにも思える。

もしかしたら、県境区間でのワンマン/ツーマンの変更、県境を越える列車での2両編成と3両編成の入れ替えがあるかもしれない。

以前改善を要望した、秋田寄りでの混雑が激しい、弘前14時51分→秋田17時27分の1660Mも、2両編成で県境がワンマンだった。これが3両になったりとかしないかな…

こんなところ。

秋田地区では、2021年春に奥羽本線 秋田-土崎間の新駅開業、男鹿線への蓄電池電車&五能線(+津軽線・奥羽北線の各一部)への電気式気動車の投入が決まっている。

次のダイヤ改正は、秋田地区では今回より規模が大きくなると予想される。しかも、前向きなプラスの方向での、まさに「改正」になるはずで、期待したい。

同時期には、秋田市の路線バスへの交通系電子マネー導入もありそうなので、タイミングを合わせてJRにもSuica導入とならないか、淡い期待も寄せてしまう。

※サイト等での発表はなかったが、この改正時に、関連会社への委託だった東大館駅や津軽新城駅が、完全な無人駅(券売機もなし)になっていた。この記事参照。

【3月26日追記】ほぼ影響ないが、この改正で、特急「いなほ」の列車番号の付番が変わった。これまでは「号数+2000M」だったのが、「号数そのままM」となった。「いなほ1号」なら2001Mから1Mに。その路線の花形列車らしい番号だ。

【7月21日追記】2018年春の改正では、羽越本線 酒田-鶴岡間で1往復だけ運行されていた701系電車の便が廃止され、羽越本線の701系運用範囲は酒田までに少し短縮された。しかし、この改正から別の気動車担当だったダイヤ(昼前後の酒田-鶴岡1往復)が701系2両編成に変更。再び鶴岡に701系が乗り入れるようになった。

※翌2021年のダイヤ改正

※すべての情報は記載しません。誤りがあるかもしれません。利用の際は、各自公式な情報で確認をお願いします。

まず全国的なトピック。

●JR北海道

・「スーパー」消滅

特急のスーパー北斗、スーパーおおぞら、スーパーとかちから「スーパー」が取れる。

新型車両で統一され「旧型車両との差別化を図るという意義が薄れてきた」ため。

たしかに、10年以上前からただの「おおぞら」はなくて全部スーパーおおぞらだったり、最近は車両老朽化で新車への更新が進んでスーパーが増えたりしていた。

平成元年登場の「スーパーひたち」辺りが発端だろうか。他社も含めて、ひところはスーパー○○が乱立していたけれど、少なくなった。

●JR東日本全体

・常磐線全線運転再開

ダイヤ改正とは別発表だったが、避難指示解除決定を受けて、ダイヤ改正と同日に、9年ぶりに常磐線が全通する。

これにより仙台-上野・品川の特急「ひたち」3往復も運転。

【3月14日追記・避難指示解除といっても、線路沿いが線状に解除されて周りは未解除で、駅のすぐ近くでもフェンスで区切られて帰還困難区域のままの場所もあるのだった。運転再開は1つの前進ではあるが、まだまだ先は長いのだった。】

東日本大震災以前は、スーパーひたちが、たしか3往復、上野-仙台で運行されていた。新車両投入時に、いわきで分離して通しで運転しなくなるような話が出ていた矢先に、東日本大震災が起きた。

9年の間に、車両が新しくなり、品川まで直通運転されるようになった。

一方で車内販売はなくなったし、途中の原ノ町駅の駅弁(かにめし、ざるそばの弁当もあった)が、休止になっているらしい。いろいろあった。

スーパーひたちを仙台-水戸で乗ったことはあった。いつか仙台-東京方面も乗り通して、在来線特急の旅を楽しみたいと前から思っている。

・「あずさ2号」消滅

昨年、「スーパーあずさ」消滅、新車両導入、全席指定席となった中央本線特急がさらに改変。

これまでは松本方面の「あずさ」、甲府周辺止まりの「かいじ」は、それぞれで1号/2号から付番されていた。今改正からは、両列車共通で下り1号/上り2号から割り当てていく。

【2月26日追記】「かいじ」は1988年の運行開始(甲府止まりのあずさを分離独立)時から2019年3月改正までは、101号/102号から付番され、号数だけであずさ/かいじの区別が付けられた。かいじだけで独自に100未満の号数が使われたのは1年間で終わった。

1977年のヒット曲「あずさ2号」は、当時は上り下りそれぞれで1号から付番されていたので、新宿発松本行きの2号があった。

後に上下で偶数奇数に分けられて、松本発の始発があずさ2号(スーパーあずさ2号)になっていた。

改正後は、竜王発「かいじ」が2号になり、松本始発は「あずさ4号」になる。

ちなみに新宿発8時ちょうどは、前2本が「かいじ」でなく「あずさ」なので「あずさ5号」のまま変わらず。ただし、これまでの3号に代わり、5号が松本より先、大糸線・南小谷まで運行される(3号は河口湖行きを併結)。

・磐越西線快速「あいづ」に転換シートの指定席導入

一部の座席を交換したE721系を専用車両にするもので、JR北海道のUシートみたいなものか。

秋田の奥羽南線でも、そんなのをやればいいのに…

・東北本線 黒磯~新白河 5両編成ワンマン運転開始

JR東日本では、ホームドアなどがない路線では2両編成以下が原則だったワンマンを、3~6両編成の「中編成」でも実施していく方針らしい。

まずは栃木・福島県境で、E531系5両編成にカメラなどを設置し、車内で運賃収受を行わない方式でのワンマン運転をする。運行時間は30分かからない区間。

無人駅もあるが、駅舎側に運賃箱を置いて対応するようだ。要は、きっぷ回収箱に運賃も投入させるようなものでしょう。【30日補足・無人駅でもすべてのドアが開く。JR九州では2006年から全ドア開&駅舎運賃箱方式(車両は2両編成)で、熊本で知った時は驚いた。】

安全面を不安視する向きもあるが、乗客への充分な説明と、不正乗車対策をしっかりしてほしいところ。

JR東日本としては、多少の取りっぱぐれの損失より、人件費削減のほうが、経費節減になるのでしょうね。

・陸羽西線 日中の始発・終着駅見直し、陸羽東線 鳴子温泉~新庄の最終繰り上げ

詳細は分からないが、ごくたまに乗る路線なので。

陸羽西線は酒田まで行かないで余目発着が増えるということか? 現行は、朝・昼・夕の1本ずつだけが余目止まり、残り6本が酒田行き。

陸羽東線は、現行の最終は、上り新庄20時20分→鳴子温泉21時22分、下り鳴子温泉20時24分→新庄21時30分。

その1本前は、上下とも2時間以上前なので、最終が減便でなく、時刻が繰り上がるということか?

・「高輪ゲートウェイ」駅開業

駅名に拒否反応も出たが、結局そのまま。

1年後には、秋田にも(規模は相当違うけれど)新駅ができる。

●秋田周辺

大きな変更はない。

・大館運輸区、青森運輸区廃止(公式な発表はなし)

以前から取り上げている、乗務員基地の統合。

秋田運輸区、弘前運輸区(花輪線では盛岡運輸区)の担当ダイヤが増える形になるが、労働組合報によれば、どうも弘前運輸区は「つがる運輸区」に名称が変わるらしい。

なんとも不思議な命名。

盛岡支社かつ県庁所在地である「青森」を差し置いて「弘前」が残ることに配慮したのか。としても、駅名や所在地名でない乗務員基地は珍しいと思うし、漢字の「津軽運輸区」でもよさそうなのに、「つがる」では五能線沿いのつがる市を連想してしまう。

【2023年6月18日追記・その後、JR東能代の段階的な組織再編に伴い、2023年春に、つがる運輸区は「弘前統括センター」となった。つがる運輸区はわずか3年間の短命に終わった。】

・「こまち」の号数変更

これまでもたまにあったが、本数はそのまま、番号がずれる。

東京行きは1号以外、東京発は6・10号以外すべて変わるので、番号で覚えている人は注意。(仙台止まりは変わらず)

普通列車は、時刻移動が一部ある程度のようだが、全体の時刻表は未発表。

・北上線(盛岡支社)

2017年の改正で、日中の一部便を途中3駅だけ通過する「快速」にした。

今回、横手発14時前の上りを普通列車に戻す。

これにより、上りは1日6本のうち快速は横手10時35分発の1本だけ。

・男鹿線

上り始発を8分繰り上げ(男鹿発5時05分)、始発こまち6号に接続する。

現行は男鹿線秋田着6時11分、こまち秋田発6時08分と3分差だった。

・津軽線 青森~蟹田(盛岡支社・青森県)

以前は701系3両編成が多かったが、2018年から701系2両編成での運用が増えていた。

今回からは、ワンマン運転も実施される。朝の1往復と、非電化の三厩へ直通する気動車1往復を除く、青森-蟹田の残り全便がワンマンになる。

現行でも、1往復(青森発11時01分、蟹田発11時45分)だけ3両運用が残っていたらしく、もちろんそれも2両化。

また、これまでは青森運輸区だけが担当していたようだが、上記の通り廃止されるので、弘前(つがる?)運輸区担当に。さらに来年には気動車に新型車GV-E400系が入るので、津軽線は変化が多い。

・車両数変更?

秋田支社のリリースでは、普通列車の車両数変更は告知してくれないようだ。上記、津軽線は盛岡支社の発表。

ところで、秋田の701系は3両編成が、当初より3本少なくなっていることを以前取り上げた。

秋田支社管内の列車本数が変わらないままその状態では、予備が確保できないはず。そのため、ダイヤ改正で普通列車が減便されるかもしれないと思っていたが、それはなかった。

現状で分かった限り唯一の変更点が、この津軽線での3両運用廃止。これにより、少なくとも青森から蟹田へ往復していた1時間半分、3両編成に余裕が生まれる。

そこを使って、3両編成を弘前・秋田方面へ戻せば、やり繰りが付くということか?

あるいは、奥羽本線側も含めて、青森へ送りこむ3両運用を1つ減らして余裕を作るのか?

さらに、大館運輸区の廃止。

これまでは、秋田-青森もしくは秋田-弘前間の普通列車で、大館-弘前だけワンマンというダイヤが複数あった。

大館運輸区がなくなってしまうと、少なくとも大館で車掌が乗り降りする意義は薄くなるようにも思える。

もしかしたら、県境区間でのワンマン/ツーマンの変更、県境を越える列車での2両編成と3両編成の入れ替えがあるかもしれない。

以前改善を要望した、秋田寄りでの混雑が激しい、弘前14時51分→秋田17時27分の1660Mも、2両編成で県境がワンマンだった。これが3両になったりとかしないかな…

こんなところ。

秋田地区では、2021年春に奥羽本線 秋田-土崎間の新駅開業、男鹿線への蓄電池電車&五能線(+津軽線・奥羽北線の各一部)への電気式気動車の投入が決まっている。

次のダイヤ改正は、秋田地区では今回より規模が大きくなると予想される。しかも、前向きなプラスの方向での、まさに「改正」になるはずで、期待したい。

同時期には、秋田市の路線バスへの交通系電子マネー導入もありそうなので、タイミングを合わせてJRにもSuica導入とならないか、淡い期待も寄せてしまう。

※サイト等での発表はなかったが、この改正時に、関連会社への委託だった東大館駅や津軽新城駅が、完全な無人駅(券売機もなし)になっていた。この記事参照。

【3月26日追記】ほぼ影響ないが、この改正で、特急「いなほ」の列車番号の付番が変わった。これまでは「号数+2000M」だったのが、「号数そのままM」となった。「いなほ1号」なら2001Mから1Mに。その路線の花形列車らしい番号だ。

【7月21日追記】2018年春の改正では、羽越本線 酒田-鶴岡間で1往復だけ運行されていた701系電車の便が廃止され、羽越本線の701系運用範囲は酒田までに少し短縮された。しかし、この改正から別の気動車担当だったダイヤ(昼前後の酒田-鶴岡1往復)が701系2両編成に変更。再び鶴岡に701系が乗り入れるようになった。

※翌2021年のダイヤ改正

1月23日付 15(情報ひろば)面

1月23日付 15(情報ひろば)面 女3人、男1人

女3人、男1人 新屋駅側の表示

新屋駅側の表示 遊歩道が大川端帯状近隣公園と交わる付近。奥が本部

遊歩道が大川端帯状近隣公園と交わる付近。奥が本部 奇跡的にホンモノのミニかまくら

奇跡的にホンモノのミニかまくら 何もない夜の道

何もない夜の道 当然、雪とのコラボレーションはなし

当然、雪とのコラボレーションはなし (再掲)

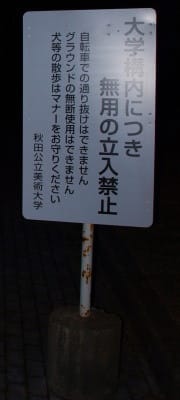

(再掲) 敷地入口の看板が変わった

敷地入口の看板が変わった 口取り 竹

口取り 竹

かさい 切り餅 国産餅米100%使用

かさい 切り餅 国産餅米100%使用

加熱前の状態

加熱前の状態 イギリストースト ミルククリーム【ひつじのショーンコラボ】 390kcal 12月発売

イギリストースト ミルククリーム【ひつじのショーンコラボ】 390kcal 12月発売 見た目は、ノーマル味と区別がつかないが味は違う

見た目は、ノーマル味と区別がつかないが味は違う イギリストースト ラムレーズンクリーム 364kcal 1月発売

イギリストースト ラムレーズンクリーム 364kcal 1月発売 思ったよりレーズンが多い。粒のままではなくつぶれている

思ったよりレーズンが多い。粒のままではなくつぶれている カシスのチョコケーキ 350kcal 12月発売

カシスのチョコケーキ 350kcal 12月発売 半分にカットしたところ

半分にカットしたところ 青森県産りんごのデニッシュ 335kcal 12月発売

青森県産りんごのデニッシュ 335kcal 12月発売

青森県産牛乳仕込みの牛乳パン 405kcal 12月発売

青森県産牛乳仕込みの牛乳パン 405kcal 12月発売

秋田駅自由通路ぽぽろーどの西口側から南方向

秋田駅自由通路ぽぽろーどの西口側から南方向 秋田駅東口の秋田拠点センター アルヴェ5階(詳細後述)から南方向

秋田駅東口の秋田拠点センター アルヴェ5階(詳細後述)から南方向 イオン秋田中央店近くの太平川・猿田川合流点右岸から南方向

イオン秋田中央店近くの太平川・猿田川合流点右岸から南方向 ぽぽろーど東寄り、新幹線ホームの上付近から南方向

ぽぽろーど東寄り、新幹線ホームの上付近から南方向 アルヴェ5階

アルヴェ5階 人が座っている時は近づきづらいのが難点

人が座っている時は近づきづらいのが難点 窓際からの眺め。分かりにくいが鳥海山は見えており、それが左端の子ども未来センター事務所の窓ガラスに映っている

窓際からの眺め。分かりにくいが鳥海山は見えており、それが左端の子ども未来センター事務所の窓ガラスに映っている ぽぽろーど西口側

ぽぽろーど西口側 合流点のほんのちょっと太平川上流寄り

合流点のほんのちょっと太平川上流寄り 上の写真からわずかに移動して合流点

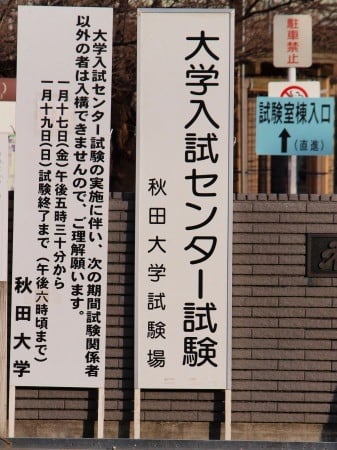

上の写真からわずかに移動して合流点 手形キャンパス正門向かい側から

手形キャンパス正門向かい側から 門が閉まっている!

門が閉まっている! やっぱり閉まっていて、「立入禁止」の札とロープも張っている!

やっぱり閉まっていて、「立入禁止」の札とロープも張っている! 正門には2枚の立て看板(左の小さい「お知らせ」は自転車に関する常設看板)

正門には2枚の立て看板(左の小さい「お知らせ」は自転車に関する常設看板)

朝日自動車中古の前・後ドアのオートマ日野レインボー

朝日自動車中古の前・後ドアのオートマ日野レインボー

(再掲)余白たっぷり極めてあっさりと「 相 馬 」

(再掲)余白たっぷり極めてあっさりと「 相 馬 」 雪で見えないけど下り側

雪で見えないけど下り側 新しくなった!

新しくなった! これも弘南バス標準

これも弘南バス標準 弘前大学前上り時刻表

弘前大学前上り時刻表 (再掲)このタイプはバス停名は車道向き面にだけ、ふりがな付きで表示されるのが原則

(再掲)このタイプはバス停名は車道向き面にだけ、ふりがな付きで表示されるのが原則 下土手町

下土手町 下に追加

下に追加 「精算所が混雑しているときは 自動精算機も併せてご利用ください」

「精算所が混雑しているときは 自動精算機も併せてご利用ください」 (再掲)右面1階のいちばん手前

(再掲)右面1階のいちばん手前 ええっ??

ええっ?? やっとすべての窓が閉まった(写真左端に「~研究室」の表札が残っている)

やっとすべての窓が閉まった(写真左端に「~研究室」の表札が残っている) シティ弘前側。左奥が駅

シティ弘前側。左奥が駅 駅前交番側

駅前交番側 上と逆側から。左が交番

上と逆側から。左が交番 2018年末撮影

2018年末撮影 変わっている!

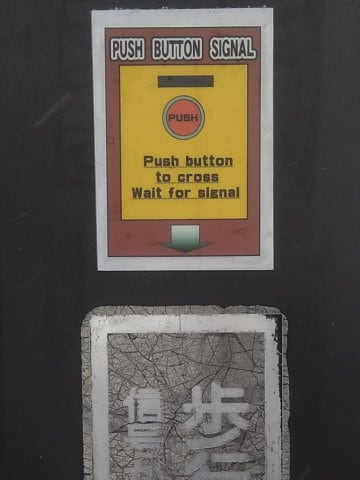

変わっている! 大きい「押ボタン信号」が上記以前からあったもの。その下に!

大きい「押ボタン信号」が上記以前からあったもの。その下に! 「PUSH BUTTON SIGNAL」

「PUSH BUTTON SIGNAL」 メトロポリタン口

メトロポリタン口 小さいものが券売機に向かって左の壁に掲げられた

小さいものが券売機に向かって左の壁に掲げられた 「精算機はこちら→/精算機の使い方」という小さめの表示

「精算機はこちら→/精算機の使い方」という小さめの表示 「←自動精算機はコチラ」の大きな表示

「←自動精算機はコチラ」の大きな表示 3枚も!

3枚も! 通行止め区間南端の予告看板

通行止め区間南端の予告看板 右が工事事務所。車は右折するしかないが、今後は歩行者もそうなる

右が工事事務所。車は右折するしかないが、今後は歩行者もそうなる 歩車道の境界だった縁石が残る。右・東側が歩道で線路側にはなかった

歩車道の境界だった縁石が残る。右・東側が歩道で線路側にはなかった 時系列地形図閲覧サイト「今昔マップ on the web」((C)谷 謙二)より

時系列地形図閲覧サイト「今昔マップ on the web」((C)谷 謙二)より 通行止め北端から

通行止め北端から 左が元歩道、右が元車道。どちらを歩くかは自由

左が元歩道、右が元車道。どちらを歩くかは自由 ガードレールとバリケードとコーンと

ガードレールとバリケードとコーンと 穴

穴 8年後、どうなっているか

8年後、どうなっているか 相変わらず水がたまる

相変わらず水がたまる ここだけ残る

ここだけ残る (再掲)在りし日の赤帯

(再掲)在りし日の赤帯 (再掲)

(再掲) 歩道がアスファルト舗装されている!!

歩道がアスファルト舗装されている!!

工事中

工事中 元日朝の中土手町

元日朝の中土手町 現状

現状 シャッターのすき間から。きゅるるるときしむ二重のドアが懐かしい

シャッターのすき間から。きゅるるるときしむ二重のドアが懐かしい 改札内通路の窓から東方向

改札内通路の窓から東方向 (再掲)2018年は青森だけ併記

(再掲)2018年は青森だけ併記 現在。たしかに大館も秋田も深浦も併記

現在。たしかに大館も秋田も深浦も併記 千畳敷駅(後述)にて

千畳敷駅(後述)にて

床板にはぽつぽつと傷のようなもの

床板にはぽつぽつと傷のようなもの ここも従来とは違う

ここも従来とは違う

展望室から

展望室から 千畳敷駅。左が海

千畳敷駅。左が海

千畳敷駅ホームから海

千畳敷駅ホームから海

「ぶなの森アイスクリーム 緑茶味」※裏面の表示では「ブナ」とカタカナ表記

「ぶなの森アイスクリーム 緑茶味」※裏面の表示では「ブナ」とカタカナ表記 レシートの上と下の抜粋。冒頭に「LiViT」

レシートの上と下の抜粋。冒頭に「LiViT」