秋田県大館市、JR奥羽本線 大館駅の名物駅弁「鶏めし」の製造元「花善」の発売期間限定商品。※花善の弁当は直近では2021年に紹介。

花善の駅弁は、大館駅、秋田駅、盛岡駅、新青森駅などの取扱店舗のほか、弘前市や秋田市のスーパーマーケットで常時扱う店もある。秋田市内の「いとく」では、かつては毎日売っていたはずだが、現時点では土日などのみ販売になっているとのこと(11月に新国道店で確認)。11月26日には、期間限定品も売っていた。

忠犬ハチ公の故郷おおだて鶏めし 731kcal 税込み1350円

忠犬ハチ公の故郷おおだて鶏めし 731kcal 税込み1350円

発売期間は「2023年10月1日~11月30日(予定数に達し次第終売)」とされているので、そろそろおしまい。予定数は1万個という情報もある。

「祝」やロゴマークがあるように、10月29日の大館駅新駅舎開業と11月10日の大館生まれの秋田犬・忠犬ハチ公生誕100年を記念した商品。

さらに側面に別に記載されているが、一般社団法人日本鉄道構内営業中央会の「駅弁マーク」制定35周年記念の商品でもある。全国の加盟各社で31種類出たうちの1つ。

そして、恒例の「JR東日本 駅弁味の陣2023」エントリー商品でもある。したがって、東京駅・駅弁屋祭でも売られている模様。

掛け紙は、サイズもデザインも通常の鶏めしと通ずるものがある。絵柄は大館新駅舎。実写でなく完成予想CGかな。紐でなく、手で切れる透明バンドを巻く。

掛け紙を外すと、

2021年でもそうだったが、平べったい濡れおてふきは、いつの間にか付かなくなったようだ。引き続き、割り箸は杉間伐材、つまようじ付き。

掛け紙は、通常版より厚手で、裏面にもモノクロで印刷。「大館駅と花善 124年のあゆみ」と「おしながき ~大館の美味いもの、集めました~」。

容器の上に載せてあるのは、駅弁マーク35周年のしおり(加盟他社と共通)と、大館市立有浦小学校6年生の「大館新駅舎開業応援プロジェクト」のリーフレット。

有浦小プロジェクトは、掛け紙にも「駅」のロゴマークが出ている。弁当の中身を考案したとかではなく、このリーフレットを作ることがプロジェクトの内容のようだ。大館名物の説明や動画への二次元コード、大館駅周辺マップなどを掲載。

弁当の容器は、角型ではなく、まげわっぱをイメージしたかのような、薄い木製の小判型なので、通常版より小さい。フタを取ると…

正体は、鶏めしのおかず違いバージョンということになる。

紅白かまぼこ以外は、地味な感じ。容器の違いもあるし、全体に通常版と比べるとちょっと少なめかと見えてしまったが、その点は食べたら否定された。

鶏めし部分は、通常版と同じ(秋田県産あきたこまち100%)。ただし、インゲンはあるが、栗や紅葉の麩はない。説明するまでもなく、定番の安定したおいしさ。

花善の鶏めしは、ごはんがみっちり詰まっていて食べ応えがあるものだが、この点も変わらず。量は通常版と同じくらいかも。

ごはんの上に載った「鶏肉甘辛煮」も、通常版と同じなので、比内地鶏ではなく「国産鶏もも肉」。これは通常版よりも量が多いかも。

紅白かまぼこの白いところがちょっと茶色いのは、ハチ公100年プロジェクト「HACHI100」のロゴ(掛け紙のオレンジ色のロゴ)。おそらく食用インクジェットプリンターによる印刷。一般的な駅弁のカマボコよりも分厚い。

漬物は、しば漬と「ミズのコブ」と呼ばれ秋田で好まれる、ウワバミソウのムカゴ。

おかず区画。渦巻きの下に隠れているものがあるのでめくって、

容器に入ったのが「中山そばと鶏ササミのごまドレッシング和え」。そば自体の味がおいしく、もっと食べたい。

上が「鶏のから揚げとんぶり入り」。おしながきではとんぶりを「トッピング」とあるが、衣に混ぜたのでは。あまり食感は感じないが、から揚げとしておいしい。

その下が「比内地鶏のハンバーグ」てりやき風で、大きさから肉団子程度。

その右が「枝豆入りシュウマイ」。「花善オリジナルの鶏シュウマイに、大館特産の枝豆を合わせました。」だそうで、店舗では枝豆なしのシュウマイをテイクアウトできるらしい。しっかり味が付いている。

右が「いぶり大根クリームチーズ添え」。いぶり大根とは「いぶりがっこ」のことだけど、いろいろあって、その名を出さないのか。いぶりがっこにクリームチーズが合うとよく言われるが、試すのは初めて。なるほどおいしい。がっこ自体も柔らかくて上質そうなもの(大きめの1枚を半分に折っている)で、これだけで高そう。

下のギョウザかに見えた渦巻きが「かまぶく(りんご味)」。

「茹でたジャガイモ・もち粉・砂糖などを練った巻き菓子。当地・大館ではハレの日に欠かせない一品です。」

秋田県北部の食文化だそうで、近年、イベントや報道でたまに目にするようになった。「かまぼこ」に名前も見た目も似ているが、その代替の意味合いがあるようだ。

僕は見るのも初めて。雲平(山科)とゆべしとかをイメージしていたが、それらに比べると薄っぺら。地域や人で流儀もあるのだろうけれど。食感は見た目通りで、ほんのりリンゴの味。デザートとしてはこのくらいの量でいいのかも。

以上、最初は1350円は高いと思えたが、これだけおかずが充実し、ごはんはいつも通りならば、妥当ではないだろうか。通常版のコストパフォーマンスにはかなわないけれど。一部おかずの通常販売品への抜擢とか、定期的な再販、第2弾などがあってもいいでしょう。

【26日追記】新駅舎開業の10月29~31日には、さらに限定として、同じ中身を本物の曲げわっぱ(小判型ではなく円形。大館工芸社製)に詰めた1個8000円の商品を、(大館駅の開業年数にちなむ)124個限定販売(先着と抽選)で完売したとのこと。

【2024年1月18日追記・その後】

JR東日本 駅弁味の陣2023において、総合評価第1位「駅弁大将軍」に決定。花善として3度目で、業界単独トップ。

食材調達の都合で年末にいったん販売を休止し、2024年1月12日頃から販売を再開。いつまで販売を続けるのかは不明。

花善の駅弁は、大館駅、秋田駅、盛岡駅、新青森駅などの取扱店舗のほか、弘前市や秋田市のスーパーマーケットで常時扱う店もある。秋田市内の「いとく」では、かつては毎日売っていたはずだが、現時点では土日などのみ販売になっているとのこと(11月に新国道店で確認)。11月26日には、期間限定品も売っていた。

忠犬ハチ公の故郷おおだて鶏めし 731kcal 税込み1350円

忠犬ハチ公の故郷おおだて鶏めし 731kcal 税込み1350円発売期間は「2023年10月1日~11月30日(予定数に達し次第終売)」とされているので、そろそろおしまい。予定数は1万個

「祝」やロゴマークがあるように、10月29日の大館駅新駅舎開業と11月10日の大館生まれの秋田犬・忠犬ハチ公生誕100年を記念した商品。

さらに側面に別に記載されているが、一般社団法人日本鉄道構内営業中央会の「駅弁マーク」制定35周年記念の商品でもある。全国の加盟各社で31種類出たうちの1つ。

そして、恒例の「JR東日本 駅弁味の陣2023」エントリー商品でもある。したがって、東京駅・駅弁屋祭でも売られている模様。

掛け紙は、サイズもデザインも通常の鶏めしと通ずるものがある。絵柄は大館新駅舎。実写でなく完成予想CGかな。紐でなく、手で切れる透明バンドを巻く。

掛け紙を外すと、

2021年でもそうだったが、平べったい濡れおてふきは、いつの間にか付かなくなったようだ。引き続き、割り箸は杉間伐材、つまようじ付き。

掛け紙は、通常版より厚手で、裏面にもモノクロで印刷。「大館駅と花善 124年のあゆみ」と「おしながき ~大館の美味いもの、集めました~」。

容器の上に載せてあるのは、駅弁マーク35周年のしおり(加盟他社と共通)と、大館市立有浦小学校6年生の「大館新駅舎開業応援プロジェクト」のリーフレット。

有浦小プロジェクトは、掛け紙にも「駅」のロゴマークが出ている。弁当の中身を考案したとかではなく、このリーフレットを作ることがプロジェクトの内容のようだ。大館名物の説明や動画への二次元コード、大館駅周辺マップなどを掲載。

弁当の容器は、角型ではなく、まげわっぱをイメージしたかのような、薄い木製の小判型なので、通常版より小さい。フタを取ると…

正体は、鶏めしのおかず違いバージョンということになる。

紅白かまぼこ以外は、地味な感じ。容器の違いもあるし、全体に通常版と比べるとちょっと少なめかと見えてしまったが、その点は食べたら否定された。

鶏めし部分は、通常版と同じ(秋田県産あきたこまち100%)。ただし、インゲンはあるが、栗や紅葉の麩はない。説明するまでもなく、定番の安定したおいしさ。

花善の鶏めしは、ごはんがみっちり詰まっていて食べ応えがあるものだが、この点も変わらず。量は通常版と同じくらいかも。

ごはんの上に載った「鶏肉甘辛煮」も、通常版と同じなので、比内地鶏ではなく「国産鶏もも肉」。これは通常版よりも量が多いかも。

紅白かまぼこの白いところがちょっと茶色いのは、ハチ公100年プロジェクト「HACHI100」のロゴ(掛け紙のオレンジ色のロゴ)。おそらく食用インクジェットプリンターによる印刷。一般的な駅弁のカマボコよりも分厚い。

漬物は、しば漬と「ミズのコブ」と呼ばれ秋田で好まれる、ウワバミソウのムカゴ。

おかず区画。渦巻きの下に隠れているものがあるのでめくって、

容器に入ったのが「中山そばと鶏ササミのごまドレッシング和え」。そば自体の味がおいしく、もっと食べたい。

上が「鶏のから揚げとんぶり入り」。おしながきではとんぶりを「トッピング」とあるが、衣に混ぜたのでは。あまり食感は感じないが、から揚げとしておいしい。

その下が「比内地鶏のハンバーグ」てりやき風で、大きさから肉団子程度。

その右が「枝豆入りシュウマイ」。「花善オリジナルの鶏シュウマイに、大館特産の枝豆を合わせました。」だそうで、店舗では枝豆なしのシュウマイをテイクアウトできるらしい。しっかり味が付いている。

右が「いぶり大根クリームチーズ添え」。いぶり大根とは「いぶりがっこ」のことだけど、いろいろあって、その名を出さないのか。いぶりがっこにクリームチーズが合うとよく言われるが、試すのは初めて。なるほどおいしい。がっこ自体も柔らかくて上質そうなもの(大きめの1枚を半分に折っている)で、これだけで高そう。

下のギョウザかに見えた渦巻きが「かまぶく(りんご味)」。

「茹でたジャガイモ・もち粉・砂糖などを練った巻き菓子。当地・大館ではハレの日に欠かせない一品です。」

秋田県北部の食文化だそうで、近年、イベントや報道でたまに目にするようになった。「かまぼこ」に名前も見た目も似ているが、その代替の意味合いがあるようだ。

僕は見るのも初めて。雲平(山科)とゆべしとかをイメージしていたが、それらに比べると薄っぺら。地域や人で流儀もあるのだろうけれど。食感は見た目通りで、ほんのりリンゴの味。デザートとしてはこのくらいの量でいいのかも。

以上、最初は1350円は高いと思えたが、これだけおかずが充実し、ごはんはいつも通りならば、妥当ではないだろうか。通常版のコストパフォーマンスにはかなわないけれど。一部おかずの通常販売品への抜擢とか、定期的な再販、第2弾などがあってもいいでしょう。

【26日追記】新駅舎開業の10月29~31日には、さらに限定として、同じ中身を本物の曲げわっぱ(小判型ではなく円形。大館工芸社製)に詰めた1個8000円の商品を、(大館駅の開業年数にちなむ)124個限定販売(先着と抽選)で完売したとのこと。

【2024年1月18日追記・その後】

JR東日本 駅弁味の陣2023において、総合評価第1位「駅弁大将軍」に決定。花善として3度目で、業界単独トップ。

食材調達の都合で年末にいったん販売を休止し、2024年1月12日頃から販売を再開。いつまで販売を続けるのかは不明。

(

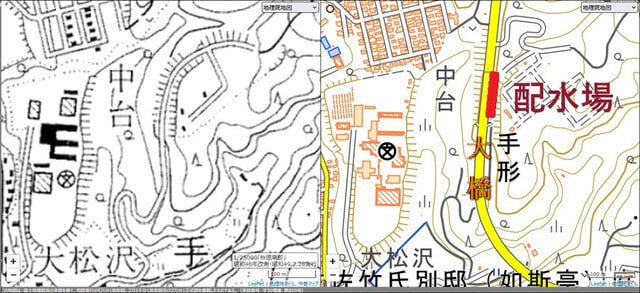

( 左は1971年、右は現在。地形図には手形山配水場の名称はなし

左は1971年、右は現在。地形図には手形山配水場の名称はなし これこそ白い「)❘(」。現在は右図の「◯」の位置

これこそ白い「)❘(」。現在は右図の「◯」の位置

南側(手形山大橋側)

南側(手形山大橋側) トンネルもカーブしている

トンネルもカーブしている 「手形トンネル 1995年3月 延長276m」

「手形トンネル 1995年3月 延長276m」