JR東日本パスの旅。久しぶりの静岡駅に降りたところで、番外編。珍名アパートシリーズのビル編でもあります。

実は、今回現地で確認しようと思いつつ、忘れてしまったので昔の写真を使います。Googleマップストリートビューで、現在も変わらないことを確認しています(細部は不明)。

初めて静岡に行ったのは、21年前・2001年11月。その時、おそらく事前にネットの地図で見付けて、そのビルの写真を撮っていた。その後、2003年1月に再訪した時も撮影。

静岡駅の表・北口の真向かいにある、大きくて高いビル。

14階建てのテナントビルで、エステサロンなども入るが、大部分はさまざまな大手企業の静岡支社/静岡支店。「オフィスビル」というやつだ。

さすがに20年も経つとテナントの入れ替わりは多い。2003年も2022年も入るのは、キリンビールや大日本印刷などわずか。

このビルの名前は…

正面玄関

正面玄関

「エクセルワード静岡ビル」!

ワールドじゃなくワード。

エクセル、ワードと言えば、Microsoft Officeを構成する表計算ソフトとワープロソフト?

じゃあ、二重の意味でオフィスビルだ!

でも、マイクロソフトの商品名だから、文句を付けられそう?

塔状(?)のテナント一覧には、英語で表記されていて、

奥の白い建物は静岡駅ビル・パルシェ

奥の白い建物は静岡駅ビル・パルシェ

「EXCEL WARD SHIZUOKA」

「EXCEL WARD SHIZUOKA」

マイクロソフトワードは「Word」。

こちらは「Ward」だから、マイクロソフトとは関係ないことになる。

Wardは「〔郡や市の行政〕区」だろうか。

ビルの所在地は静岡市葵区だが、静岡市が政令指定都市になったのは2005年だから、ビルのほうが先。

カタカナで表記すると「ウォード」に近いかも。「EXCEL WARD」としては、「優れた区域」みたいな意味???

やっぱり、マイクロソフト製品を意識して、命名したのでは…

エクセルワード静岡ビルの竣工は、1994年3月。

ほかの「エクセルワード○○ビル」は、静岡県内にも県外にも存在しないので、そのタイミングでの命名と考えられる。また、大家は地元なのだろう。

Windows95でパソコンがブームになる、1年以上前。

一般的には、ワープロは専用機のほうが主流で、表計算なんて何それという人も多かった頃だと思う。大企業だと違ったのかもしれないが。

また、現在では、オフィスソフトの代名詞となったエクセルとワードだが、2000年頃まではそうでもなかった。表計算はLotus 1-2-3(ロータス ワン・ツー・スリー)、ワープロはジャストシステム一太郎とシェアを競い合い、MS-Officeでなく、その2つがバンドル(プリインストール)されたパソコンもあった。それに当時は、「オフィスソフト」という概念はあまりなく、エクセルとワードそれぞれ単体のソフトという認識のほうが強かったかと思う。アウトルックやパワーポイントの存在感は低かった。

結果的には、マイクロソフトがOSと抱き合わせのようにオフィスをバンドルして、シェアを奪ったわけだが、エクセルワードビルのオーナーは、1994年時点でそれを見通せていたのだろうか。「123太郎ビル」とかにしなくてよかったですね。先見の明あり。

ちなみに、秋田県にかほ市には「ホテルエクセル キクスイ」という宿がある。元々は宴会場「菊水会館」で、ホテルになったのは1992年辺りらしい。マイクロソフトエクセルを意識したとすれば、さらに早い。

あと、エクセルワード静岡ビルの、外観、特に1階の雰囲気に見覚えがあると感じた。それは、

(再掲)このビル

(再掲)このビル

秋田市大町三丁目の竿燈大通りに面した、8階建てオフィスビル。「マニュライフプレイス秋田」だったが、今は「NLP秋田ビル」になっている。1992年4月竣工だから、その頃のオフィスビルの流行りのデザインだったのか。

エクセルワード静岡ビルの名前について、ネット上では、けっこう取り上げられている。

例えば松坂屋静岡店の公式ツイッターでは、今年9月1日に「松坂屋の隣のビルはエクセルワード静岡と言いますが、パワースポットかどうかは定かではありません。」と投稿。それに「パワースポットでなくパワーポイントでは」とか「いいアウトルックですね」と返信が付いた。

ただ、ワードが「WARD」であることの言及は少ない。

あと、東京には「コマンドプロンプト広尾」があるとのこと。2020年にできたオフィスビルで、当初は「イルヴィアーレ広尾」だったのが、2021年8月頃に改名。

コマンドプロンプトは、商品名ではなく、「画面上に表示する「コマンド入力待ち状態」であることを示す表示(Wikipediaより)」。

とすると「入居待ち」との連想? それだと常時、空きテナントがあるようなイメージだな…

アパートもそうだけど、あまりヘンな名前の建物だと、入る店子が躊躇しそう。だけど、エクセルワード静岡ビルには、一流・大企業が入っているところを見ると、そうでもないのだろうか。

旅行記の続き。

実は、今回現地で確認しようと思いつつ、忘れてしまったので昔の写真を使います。Googleマップストリートビューで、現在も変わらないことを確認しています(細部は不明)。

初めて静岡に行ったのは、21年前・2001年11月。その時、おそらく事前にネットの地図で見付けて、そのビルの写真を撮っていた。その後、2003年1月に再訪した時も撮影。

静岡駅の表・北口の真向かいにある、大きくて高いビル。

14階建てのテナントビルで、エステサロンなども入るが、大部分はさまざまな大手企業の静岡支社/静岡支店。「オフィスビル」というやつだ。

さすがに20年も経つとテナントの入れ替わりは多い。2003年も2022年も入るのは、キリンビールや大日本印刷などわずか。

このビルの名前は…

正面玄関

正面玄関「エクセルワード静岡ビル」!

ワールドじゃなくワード。

エクセル、ワードと言えば、Microsoft Officeを構成する表計算ソフトとワープロソフト?

じゃあ、二重の意味でオフィスビルだ!

でも、マイクロソフトの商品名だから、文句を付けられそう?

塔状(?)のテナント一覧には、英語で表記されていて、

奥の白い建物は静岡駅ビル・パルシェ

奥の白い建物は静岡駅ビル・パルシェ 「EXCEL WARD SHIZUOKA」

「EXCEL WARD SHIZUOKA」マイクロソフトワードは「Word」。

こちらは「Ward」だから、マイクロソフトとは関係ないことになる。

Wardは「〔郡や市の行政〕区」だろうか。

ビルの所在地は静岡市葵区だが、静岡市が政令指定都市になったのは2005年だから、ビルのほうが先。

カタカナで表記すると「ウォード」に近いかも。「EXCEL WARD」としては、「優れた区域」みたいな意味???

やっぱり、マイクロソフト製品を意識して、命名したのでは…

エクセルワード静岡ビルの竣工は、1994年3月。

ほかの「エクセルワード○○ビル」は、静岡県内にも県外にも存在しないので、そのタイミングでの命名と考えられる。また、大家は地元なのだろう。

Windows95でパソコンがブームになる、1年以上前。

一般的には、ワープロは専用機のほうが主流で、表計算なんて何それという人も多かった頃だと思う。大企業だと違ったのかもしれないが。

また、現在では、オフィスソフトの代名詞となったエクセルとワードだが、2000年頃まではそうでもなかった。表計算はLotus 1-2-3(ロータス ワン・ツー・スリー)、ワープロはジャストシステム一太郎とシェアを競い合い、MS-Officeでなく、その2つがバンドル(プリインストール)されたパソコンもあった。それに当時は、「オフィスソフト」という概念はあまりなく、エクセルとワードそれぞれ単体のソフトという認識のほうが強かったかと思う。アウトルックやパワーポイントの存在感は低かった。

結果的には、マイクロソフトがOSと抱き合わせのようにオフィスをバンドルして、シェアを奪ったわけだが、エクセルワードビルのオーナーは、1994年時点でそれを見通せていたのだろうか。「123太郎ビル」とかにしなくてよかったですね。先見の明あり。

ちなみに、秋田県にかほ市には「ホテルエクセル キクスイ」という宿がある。元々は宴会場「菊水会館」で、ホテルになったのは1992年辺りらしい。マイクロソフトエクセルを意識したとすれば、さらに早い。

あと、エクセルワード静岡ビルの、外観、特に1階の雰囲気に見覚えがあると感じた。それは、

(再掲)このビル

(再掲)このビル秋田市大町三丁目の竿燈大通りに面した、8階建てオフィスビル。「マニュライフプレイス秋田」だったが、今は「NLP秋田ビル」になっている。1992年4月竣工だから、その頃のオフィスビルの流行りのデザインだったのか。

エクセルワード静岡ビルの名前について、ネット上では、けっこう取り上げられている。

例えば松坂屋静岡店の公式ツイッターでは、今年9月1日に「松坂屋の隣のビルはエクセルワード静岡と言いますが、パワースポットかどうかは定かではありません。」と投稿。それに「パワースポットでなくパワーポイントでは」とか「いいアウトルックですね」と返信が付いた。

ただ、ワードが「WARD」であることの言及は少ない。

あと、東京には「コマンドプロンプト広尾」があるとのこと。2020年にできたオフィスビルで、当初は「イルヴィアーレ広尾」だったのが、2021年8月頃に改名。

コマンドプロンプトは、商品名ではなく、「画面上に表示する「コマンド入力待ち状態」であることを示す表示(Wikipediaより)」。

とすると「入居待ち」との連想? それだと常時、空きテナントがあるようなイメージだな…

アパートもそうだけど、あまりヘンな名前の建物だと、入る店子が躊躇しそう。だけど、エクセルワード静岡ビルには、一流・大企業が入っているところを見ると、そうでもないのだろうか。

旅行記の続き。

国母→常永間

国母→常永間 稲子→芝川間

稲子→芝川間 でーんと

でーんと

富士山本宮浅間大社 一之鳥居。左に少し写るのが2017年にできた静岡県富士山世界遺産センター

富士山本宮浅間大社 一之鳥居。左に少し写るのが2017年にできた静岡県富士山世界遺産センター 富士川を渡る

富士川を渡る 1番線から身延線ホームへ向かう途中

1番線から身延線ホームへ向かう途中 2社分が並ぶ

2社分が並ぶ 違う

違う 373系電車 特急「ふじかわ」

373系電車 特急「ふじかわ」 373系とE353系。20年の差

373系とE353系。20年の差 小さな側面方向幕は国鉄書体

小さな側面方向幕は国鉄書体 車内

車内 これは2号車

これは2号車 窓下のシールは、座席下の暖房装置の注意書き

窓下のシールは、座席下の暖房装置の注意書き 秋田杉の根本に紅葉?!

秋田杉の根本に紅葉?! 後ろに融雪装置用の降雪センサー

後ろに融雪装置用の降雪センサー 擬木の柵にはたくさんのツタ

擬木の柵にはたくさんのツタ 黄葉。鏡のような川面にも映る

黄葉。鏡のような川面にも映る 逆光に燃えるような紅葉

逆光に燃えるような紅葉 「旭川」標柱には小さなツタも

「旭川」標柱には小さなツタも

「風林火山」は信玄公祭りののぼり旗

「風林火山」は信玄公祭りののぼり旗

アーケードの通りと交わる

アーケードの通りと交わる 謎の球体

謎の球体 オリオン・スクエア

オリオン・スクエア 1930年竣工の山梨県庁別館。6号側には同じ造りの議会議事堂も

1930年竣工の山梨県庁別館。6号側には同じ造りの議会議事堂も 振り返って

振り返って

EVバス

EVバス EVバスとキュービック

EVバスとキュービック いすゞのバス?!

いすゞのバス?! 左のほうが幅が狭く見える気がするけど、たぶん左右同型

左のほうが幅が狭く見える気がするけど、たぶん左右同型 タイヤは実際より前寄り

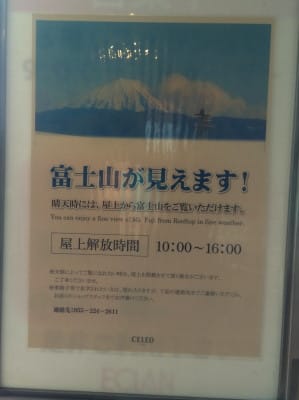

タイヤは実際より前寄り 「富士山が見えます!」

「富士山が見えます!」 もちろん高い柵が設置

もちろん高い柵が設置 ヨドバシの上に出し

ヨドバシの上に出し 駅前も見下ろせる

駅前も見下ろせる 竜王→塩崎間。川は塩川

竜王→塩崎間。川は塩川 拡大

拡大 甲府の隣・竜王駅通過直後。下の雪が積もっていない部分は隠れた

甲府の隣・竜王駅通過直後。下の雪が積もっていない部分は隠れた 甲府駅

甲府駅 駅を背に正面の通り

駅を背に正面の通り 2013年にできた建物

2013年にできた建物

西方向。うっすら雪をかぶった南アルプスの山々

西方向。うっすら雪をかぶった南アルプスの山々 左に!

左に! ちょこんと富士山

ちょこんと富士山 議場!

議場!

アーク諏訪2階から上諏訪駅舎

アーク諏訪2階から上諏訪駅舎 アーク諏訪

アーク諏訪 時計の下には、地元SEIKOの大きなロゴ

時計の下には、地元SEIKOの大きなロゴ 「ようこそ、諏訪の国へ。」

「ようこそ、諏訪の国へ。」

「あずさ」に注目

「あずさ」に注目

前照灯が5つ点灯するハイビーム状態

前照灯が5つ点灯するハイビーム状態 Googleマップに加筆。地が白い部分が諏訪市、赤い線を境にグレー地が茅野市

Googleマップに加筆。地が白い部分が諏訪市、赤い線を境にグレー地が茅野市 (再掲)上諏訪温泉近辺のコミュニティーバスのバス停

(再掲)上諏訪温泉近辺のコミュニティーバスのバス停

富士山! 距離は100キロを切る

富士山! 距離は100キロを切る 今回も明かりが灯る時間になってしまった

今回も明かりが灯る時間になってしまった

秋のたそがれ時の境内

秋のたそがれ時の境内 「御神湯」「飲用できません 熱いのでお気を付け下さい。」

「御神湯」「飲用できません 熱いのでお気を付け下さい。」 南~西方向

南~西方向 北西方向

北西方向 北東方向。下諏訪町~諏訪市

北東方向。下諏訪町~諏訪市

「lala OKAYA」

「lala OKAYA」 広くて明るい

広くて明るい 西側を眺める。前回最後の写真もここから撮影

西側を眺める。前回最後の写真もここから撮影 「天竜町二丁目」

「天竜町二丁目」

釜口橋トラスのすき間から

釜口橋トラスのすき間から 対岸が管理事務所

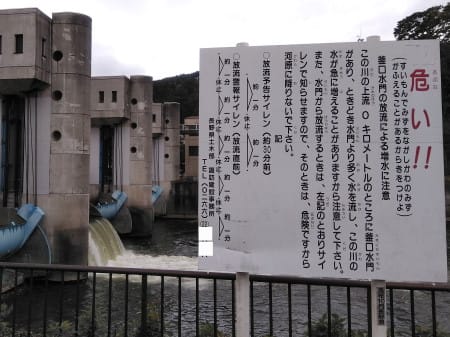

対岸が管理事務所 釜口水門

釜口水門 「危い!!」「すいもんでみずをながしかわのみずがふえることがあるからきをつけよ」

「危い!!」「すいもんでみずをながしかわのみずがふえることがあるからきをつけよ」 ここから天竜川が始まる

ここから天竜川が始まる 左が諏訪湖・右が天竜川

左が諏訪湖・右が天竜川 水門の上から、雨に煙る諏訪湖

水門の上から、雨に煙る諏訪湖 おそるおそる水門の上から天竜川

おそるおそる水門の上から天竜川 水門の諏訪湖側。水が天竜川に入っていく様子はよく見えない

水門の諏訪湖側。水が天竜川に入っていく様子はよく見えない 水門の上から。手前の枠のほうが川より水位が高いかな?

水門の上から。手前の枠のほうが川より水位が高いかな? 風が強くなってきた

風が強くなってきた 停止位置は12両編成と同じなので、12号車はホーム端ギリギリ。正面に表示器がないので、あずさ/かいじの判別はできない

停止位置は12両編成と同じなので、12号車はホーム端ギリギリ。正面に表示器がないので、あずさ/かいじの判別はできない 隣の11号車

隣の11号車 英字の行き先表示は独特の書体。E653・E751系のとは微妙に違う?

英字の行き先表示は独特の書体。E653・E751系のとは微妙に違う? 普通車車内

普通車車内 おなじみ上下スライド枕も装備。枕カバーも水色でE353ロゴ入り

おなじみ上下スライド枕も装備。枕カバーも水色でE353ロゴ入り 在来線特急らしい大きな窓

在来線特急らしい大きな窓 鳥沢→猿橋間、川は桂川

鳥沢→猿橋間、川は桂川 勝沼ぶどう郷→塩山間。手前はブドウ畑?

勝沼ぶどう郷→塩山間。手前はブドウ畑? 自由通路から上りあずさ。左は飯田線のJR東海213系電車

自由通路から上りあずさ。左は飯田線のJR東海213系電車

左手前はナナカマドか

左手前はナナカマドか 手前角の枯れたのもナナカマド

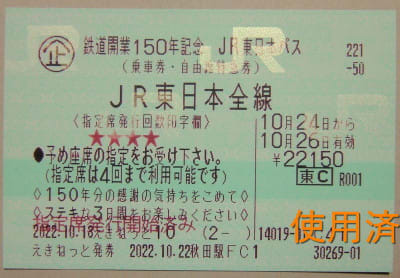

手前角の枯れたのもナナカマド 赤の「指定券発行開始済み」と、その回数を示す★も発券時に印字済み

赤の「指定券発行開始済み」と、その回数を示す★も発券時に印字済み NewDays秋田ぽぽろーど店と、新宿駅の駅弁屋頂のレシート(抜粋)

NewDays秋田ぽぽろーど店と、新宿駅の駅弁屋頂のレシート(抜粋) 鼻先の水滴は雨か朝露か

鼻先の水滴は雨か朝露か 体育館入口。昨年は右にテントがあった。バス乗降場は今回もこの右方

体育館入口。昨年は右にテントがあった。バス乗降場は今回もこの右方 西側の車両入口から体育館へ向かう通路の桜

西側の車両入口から体育館へ向かう通路の桜 グラウンド端から駐車場

グラウンド端から駐車場 駐車場付近から。左は寮

駐車場付近から。左は寮 グラウンドから東方向

グラウンドから東方向 山も赤く色付く

山も赤く色付く