JR東日本の駅のコンビニエンスストア・NewDaysでは、新型コロナウイルス流行後、毎月1回程度、1日限定で、遠方の駅弁を輸送して売ることがある。

東日本エリア内に限らず、4月には「博多めんたいかしわめし」などが九州方面から、それ以前も含めると兵庫県の淡路屋などの品が何度か来ていたかと記憶する。

東日本エリアほぼ全域の店舗(後述)で同じ商品を同時に売ることになるので、遠方への大量輸送に慣れた業者の商品になってしまうものの、スーパーの駅弁大会ではあまり見かけない商品もあって、見逃せない。

ただ、開催日が不定期(必ず金曜日だが、第何とかは決まっておらず、繁忙期は避ける傾向)だし、事前告知が不充分なので、見逃してしまうことがある。知っていても都合が合わなかったり、都合が合っても好みの商品がなかったりして、なかなか難しい。

その裏返しで、秋田駅の場合、夕方になってもけっこうな数が売れ残っていることもあるのだけど。

2024年5月24日にも行われた。

新幹線改札口横(改札外)の秋田中央口店では、19日(日曜日)の時点で、駅弁売り場にポスターが出ていた。こんなに早くから告知されるとは知らなかった。

11時頃から4種類販売

11時頃から4種類販売

ホームページでは、22日頃に告知があるのを発見したが、小さいバナーだったり、切り替わるバナーだったりして、見つけにくい。

今回売られたものは、以下の駅弁。

※ポスターやホームページでは、道県名と商品名のみ表示。ここでは製造元企業名、売られているであろう駅名を記します。価格は税込み。

・網焼き牛たん弁当 (こばやし、仙台駅)1380円

・夫婦あなごめし (広島駅弁当、広島駅)1380円

・そば屋の天むす&親子サンド (丸政、小淵沢駅)970円

・鮭はらこめし (ウェルネス伯養軒、仙台駅)1450円

・コーチンわっぱめし (松浦商店、名古屋駅)1030円

・いかめし (いかめし阿部商店、森駅)880円

秋田駅では、牛たん弁当とあなごめしは入荷しない。あなごめしはともかく、牛たん弁当は秋田でも知る人が多く、輸送も大変ではなさそうだが…

一方、ホームページでは「仙台・盛岡・新潟エリアの一部店舗のみの取扱いとなります 」とされていた、いかめしは秋田駅に入荷。首都圏では売られなかったのか。今は真空パックになって3か月持つそうなので、輸送は楽そうだが。

ともかく、店(エリア)による扱い商品の違いがあるので、ホームページを見て糠喜びはできない。

ホームページでは、販売する店舗名の一覧が見られた。

「入荷時間については未定となっております。入荷に関する店舗へのお問い合わせは ご遠慮いただけますようお願い申し上げます。」とあったが、写真の通り、秋田では問い合わせるまでもなく、ポスターに書いてくれていた(時刻記入欄があるから、他店でもそうだったのでは?)。

具体的な販売店は、秋田県内では、秋田駅の3店(新幹線改札内と、普段は花善の鶏めしのみを扱うぽぽろーど店も)のみ。青森県では、新青森駅2店、青森駅1店のみ。八戸駅ではやらない。岩手県では、盛岡駅のほか、一ノ関駅や北上駅でも実施。

新幹線沿線限定ということでもなく、茨城県や福島県の常磐線各駅でも実施。山梨県は甲府駅(改札内)のみ、熱海駅でも実施。

大都市圏では、南仙台、長町、北上尾、上溝、港南台、本郷台、鴨居、等々、ターミナルや乗り換え駅でない、各駅停車しか停まらないような駅(利用者数は地方都市ターミナルより多いでしょうけど)でも実施。東京駅は、駅弁屋 祭があるためか、未実施(上野や新宿は実施)。

そして、山形県ではどの駅でもやらない。山形駅くらいはできそうだけど。

輸送の都合なのだろうけれど、法則がよく分からない。

今回は買うことができた。

当日は「NewDays駅弁祭り」の表示。左の「数量限定」のポスターは、秋田駅のサキホコレ弁当

当日は「NewDays駅弁祭り」の表示。左の「数量限定」のポスターは、秋田駅のサキホコレ弁当

秋田駅の改札外2店では、各店・各商品10個強ずつ程度入荷していただろうか。上写真の中央口店では、いつも駅弁を売っている冷蔵ケースのうち右側1台を、輸送商品専用に。ぽぽろーど店では、レジ向かいの台で常温陳列。

買ったのは、

コーチンわっぱめし 587kcal、食塩相当量4.4g

コーチンわっぱめし 587kcal、食塩相当量4.4g

名古屋駅は、仙台駅並みの駅弁激戦駅だと思う。ご当地食材も多い土地。名古屋駅弁は何度か食べたことがあったが、どれも味噌かつの弁当だった。今回初めて知った商品だが、2003年から発売され、一定の人気があるらしい。

厚紙の筒状のスリーブには、名古屋コーチンのイラストと「松浦特製鶏ご飯」の文字もあるのだが、強力な粘着力のラベルがべったり貼られて隠れていた。

「名古屋コーチン50% 木曽美水鶏50%」の記載も。コーチン100%じゃないのか。「木曾美水鶏」は「きそめいすいどり」と読み、愛知県に本社がある畜産会社が、岐阜県で作っているブランド。

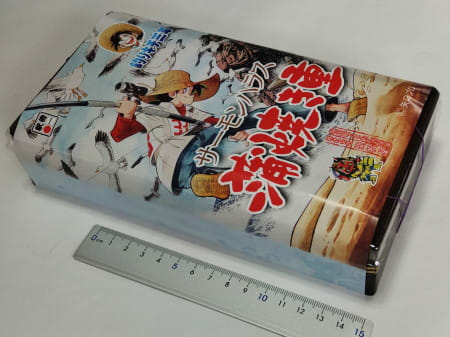

スリーブは開くタイプ

スリーブは開くタイプ

それにしても、このスリーブは頑丈で丈夫。一般的な駅弁のスリーブは「厚紙」だが、これは「薄い段ボール」だ。

小袋入り3点セット

小袋入り3点セット

それに、割り箸とは別に「御楊枝」、大きめの濡れおしぼりが付属する。

昨今は、経費節減なのだろうか、包装や付属品を簡素にする駅弁が見受けられるけれど、ここは豪華。大都市の駅弁業者の余裕なのか、ライバルに差をつけるためのサービスなのか。

左上「名古屋コーチン(50%)入時雨煮」がメイン。あとは、よくあるわっぱめしの具材。玉子そぼろはとても微細。

ほのかに色付くごはん

ほのかに色付くごはん

しぐれ煮は、濃いめの味付けでおいしい。ほかは、ごはんも含めて薄味に感じたが、西の方々にとってはそうでもないのかもしれない。ごぼうもたけのこも柔らか、うずら卵はちょっと小さい?

奇をてらったものではないが、多くの人に好まれそうな、しっかりした駅弁だった。

でも、自分で名古屋駅を訪れて(あるいは大きな駅弁大会にこれが出て)駅弁を選ぶとすれば、味噌かつなどに目を奪われて、これは選ばなそう。その点では、NewDaysで発売してくれて良かった。

次回以降にも期待したいけれど、こまめに情報収集をしないと。

ところで、店舗の告知ポスターでは「駅弁」マークが使われている。これは一般社団法人 日本鉄道構内営業中央会に加盟する業者のみが使用することができる。ということは、未加盟の業者製の駅弁は、NewDays駅弁祭りで売られることはないのだろうか。だとすれば、名古屋駅で松浦商店と並ぶ製造元「だるま(名古屋だるま)」は未加盟なので、同社製の駅弁は期待できないことになる【29日補足・名古屋駅のもう1社は、JR東海系列なのでなおさら】。

東日本エリア内に限らず、4月には「博多めんたいかしわめし」などが九州方面から、それ以前も含めると兵庫県の淡路屋などの品が何度か来ていたかと記憶する。

東日本エリアほぼ全域の店舗(後述)で同じ商品を同時に売ることになるので、遠方への大量輸送に慣れた業者の商品になってしまうものの、スーパーの駅弁大会ではあまり見かけない商品もあって、見逃せない。

ただ、開催日が不定期(必ず金曜日だが、第何とかは決まっておらず、繁忙期は避ける傾向)だし、事前告知が不充分なので、見逃してしまうことがある。知っていても都合が合わなかったり、都合が合っても好みの商品がなかったりして、なかなか難しい。

その裏返しで、秋田駅の場合、夕方になってもけっこうな数が売れ残っていることもあるのだけど。

2024年5月24日にも行われた。

新幹線改札口横(改札外)の秋田中央口店では、19日(日曜日)の時点で、駅弁売り場にポスターが出ていた。こんなに早くから告知されるとは知らなかった。

11時頃から4種類販売

11時頃から4種類販売ホームページでは、22日頃に告知があるのを発見したが、小さいバナーだったり、切り替わるバナーだったりして、見つけにくい。

今回売られたものは、以下の駅弁。

※ポスターやホームページでは、道県名と商品名のみ表示。ここでは製造元企業名、売られているであろう駅名を記します。価格は税込み。

・網焼き牛たん弁当 (こばやし、仙台駅)1380円

・夫婦あなごめし (広島駅弁当、広島駅)1380円

・そば屋の天むす&親子サンド (丸政、小淵沢駅)970円

・鮭はらこめし (ウェルネス伯養軒、仙台駅)1450円

・コーチンわっぱめし (松浦商店、名古屋駅)1030円

・いかめし (いかめし阿部商店、森駅)880円

秋田駅では、牛たん弁当とあなごめしは入荷しない。あなごめしはともかく、牛たん弁当は秋田でも知る人が多く、輸送も大変ではなさそうだが…

一方、ホームページでは「仙台・盛岡・新潟エリアの一部店舗のみの取扱いとなります 」とされていた、いかめしは秋田駅に入荷。首都圏では売られなかったのか。今は真空パックになって3か月持つそうなので、輸送は楽そうだが。

ともかく、店(エリア)による扱い商品の違いがあるので、ホームページを見て糠喜びはできない。

ホームページでは、販売する店舗名の一覧が見られた。

「入荷時間については未定となっております。入荷に関する店舗へのお問い合わせは ご遠慮いただけますようお願い申し上げます。」とあったが、写真の通り、秋田では問い合わせるまでもなく、ポスターに書いてくれていた(時刻記入欄があるから、他店でもそうだったのでは?)。

具体的な販売店は、秋田県内では、秋田駅の3店(新幹線改札内と、普段は花善の鶏めしのみを扱うぽぽろーど店も)のみ。青森県では、新青森駅2店、青森駅1店のみ。八戸駅ではやらない。岩手県では、盛岡駅のほか、一ノ関駅や北上駅でも実施。

新幹線沿線限定ということでもなく、茨城県や福島県の常磐線各駅でも実施。山梨県は甲府駅(改札内)のみ、熱海駅でも実施。

大都市圏では、南仙台、長町、北上尾、上溝、港南台、本郷台、鴨居、等々、ターミナルや乗り換え駅でない、各駅停車しか停まらないような駅(利用者数は地方都市ターミナルより多いでしょうけど)でも実施。東京駅は、駅弁屋 祭があるためか、未実施(上野や新宿は実施)。

そして、山形県ではどの駅でもやらない。山形駅くらいはできそうだけど。

輸送の都合なのだろうけれど、法則がよく分からない。

今回は買うことができた。

当日は「NewDays駅弁祭り」の表示。左の「数量限定」のポスターは、秋田駅のサキホコレ弁当

当日は「NewDays駅弁祭り」の表示。左の「数量限定」のポスターは、秋田駅のサキホコレ弁当秋田駅の改札外2店では、各店・各商品10個強ずつ程度入荷していただろうか。上写真の中央口店では、いつも駅弁を売っている冷蔵ケースのうち右側1台を、輸送商品専用に。ぽぽろーど店では、レジ向かいの台で常温陳列。

買ったのは、

コーチンわっぱめし 587kcal、食塩相当量4.4g

コーチンわっぱめし 587kcal、食塩相当量4.4g名古屋駅は、仙台駅並みの駅弁激戦駅だと思う。ご当地食材も多い土地。名古屋駅弁は何度か食べたことがあったが、どれも味噌かつの弁当だった。今回初めて知った商品だが、2003年から発売され、一定の人気があるらしい。

厚紙の筒状のスリーブには、名古屋コーチンのイラストと「松浦特製鶏ご飯」の文字もあるのだが、強力な粘着力のラベルがべったり貼られて隠れていた。

「名古屋コーチン50% 木曽美水鶏50%」の記載も。コーチン100%じゃないのか。「木曾美水鶏」は「きそめいすいどり」と読み、愛知県に本社がある畜産会社が、岐阜県で作っているブランド。

スリーブは開くタイプ

スリーブは開くタイプそれにしても、このスリーブは頑丈で丈夫。一般的な駅弁のスリーブは「厚紙」だが、これは「薄い段ボール」だ。

小袋入り3点セット

小袋入り3点セットそれに、割り箸とは別に「御楊枝」、大きめの濡れおしぼりが付属する。

昨今は、経費節減なのだろうか、包装や付属品を簡素にする駅弁が見受けられるけれど、ここは豪華。大都市の駅弁業者の余裕なのか、ライバルに差をつけるためのサービスなのか。

左上「名古屋コーチン(50%)入時雨煮」がメイン。あとは、よくあるわっぱめしの具材。玉子そぼろはとても微細。

ほのかに色付くごはん

ほのかに色付くごはんしぐれ煮は、濃いめの味付けでおいしい。ほかは、ごはんも含めて薄味に感じたが、西の方々にとってはそうでもないのかもしれない。ごぼうもたけのこも柔らか、うずら卵はちょっと小さい?

奇をてらったものではないが、多くの人に好まれそうな、しっかりした駅弁だった。

でも、自分で名古屋駅を訪れて(あるいは大きな駅弁大会にこれが出て)駅弁を選ぶとすれば、味噌かつなどに目を奪われて、これは選ばなそう。その点では、NewDaysで発売してくれて良かった。

次回以降にも期待したいけれど、こまめに情報収集をしないと。

ところで、店舗の告知ポスターでは「駅弁」マークが使われている。これは一般社団法人 日本鉄道構内営業中央会に加盟する業者のみが使用することができる。ということは、未加盟の業者製の駅弁は、NewDays駅弁祭りで売られることはないのだろうか。だとすれば、名古屋駅で松浦商店と並ぶ製造元「だるま(名古屋だるま)」は未加盟なので、同社製の駅弁は期待できないことになる【29日補足・名古屋駅のもう1社は、JR東海系列なのでなおさら】。

札幌海鮮丸 北海道ミルクアイスクリーム 100ml 101kcal

札幌海鮮丸 北海道ミルクアイスクリーム 100ml 101kcal 卵のせいか、やや黄色みがかっている

卵のせいか、やや黄色みがかっている サーモンハラス蒲焼重 844kcal、食塩相当量1.9g 税込み1250円

サーモンハラス蒲焼重 844kcal、食塩相当量1.9g 税込み1250円 シンプルな構成

シンプルな構成 若干上げ底

若干上げ底

レモネード風味(無果汁)

レモネード風味(無果汁) 高知名物! ぼうしパン 342kcal 税込み270円

高知名物! ぼうしパン 342kcal 税込み270円

底。袋には脱酸素剤入り

底。袋には脱酸素剤入り

断面

断面 小竹の笹だんごパン 195kcal 300円

小竹の笹だんごパン 195kcal 300円 袋の裏面はパンダの後ろ姿

袋の裏面はパンダの後ろ姿 こちらはこじんまり

こちらはこじんまり 断面

断面 みっちゃん総本店監修 広島流お好み焼 そば肉玉子 575kcal 税込み598円

みっちゃん総本店監修 広島流お好み焼 そば肉玉子 575kcal 税込み598円

前回の広島お好み焼に似ている

前回の広島お好み焼に似ている 中身も似ている

中身も似ている 新潟県産こがねもち入り もちチーズお好み焼&焼そば 480kcal 550円

新潟県産こがねもち入り もちチーズお好み焼&焼そば 480kcal 550円 まん丸

まん丸 融けたチーズが分かる

融けたチーズが分かる 屋台風お好み焼 418kcal 税込み497円

屋台風お好み焼 418kcal 税込み497円 ちょっと小さめかな

ちょっと小さめかな 底から見ると、全面麺

底から見ると、全面麺 皮をめくったところ

皮をめくったところ 鉄板仕立ての広島お好み焼 肉玉そば 531kcal 税込み598円

鉄板仕立ての広島お好み焼 肉玉そば 531kcal 税込み598円

新商品

新商品 表面にパン粉をまぶして揚げてある

表面にパン粉をまぶして揚げてある 「もんこさん監修 ショコラビーフカレーパン」 243kcal 税込み214円

「もんこさん監修 ショコラビーフカレーパン」 243kcal 税込み214円 割ってみた

割ってみた パックの中で転んでしまいました

パックの中で転んでしまいました 頭でっかちで起こせないので倒れたまま

頭でっかちで起こせないので倒れたまま

油揚げをはがしてみた

油揚げをはがしてみた 一六本舗の自家製餡シュークリーム 1個95g 295kcal

一六本舗の自家製餡シュークリーム 1個95g 295kcal 左右で高さが違いますが

左右で高さが違いますが 松山あげ きざみ 45g 15g当たり116kcal

松山あげ きざみ 45g 15g当たり116kcal 「程野商店」

「程野商店」 1枚34グラム 52kcal

1枚34グラム 52kcal 忠犬ハチ公の故郷おおだて鶏めし 731kcal 税込み1350円

忠犬ハチ公の故郷おおだて鶏めし 731kcal 税込み1350円

(

( 奥が勝田駅・背後が海浜公園方向。ロードサイド店が並ぶが、裏手はすぐ住宅地

奥が勝田駅・背後が海浜公園方向。ロードサイド店が並ぶが、裏手はすぐ住宅地

「中根 上野」とスペースを入れて表示するのが珍しい

「中根 上野」とスペースを入れて表示するのが珍しい 到着

到着 スタミナ焼肉弁当(おかず部分) 500円

スタミナ焼肉弁当(おかず部分) 500円 税込み150円のはず

税込み150円のはず

できあがり

できあがり 大きな小僧。夜はライトアップされそう

大きな小僧。夜はライトアップされそう ひび割れて、年季の入った小僧

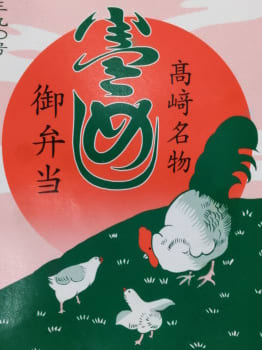

ひび割れて、年季の入った小僧 鶏めし弁当 1200円 881kcal

鶏めし弁当 1200円 881kcal 色数やデザインが昔ながらという雰囲気だけど、文字はデジタルフォント

色数やデザインが昔ながらという雰囲気だけど、文字はデジタルフォント

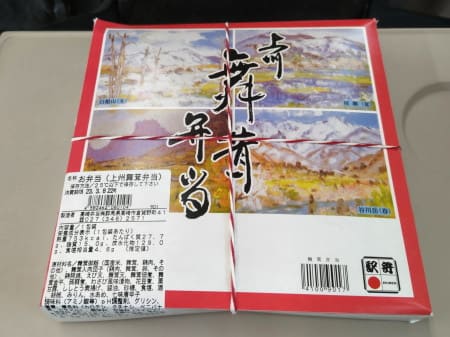

上州舞茸弁当 1350円 753kcal

上州舞茸弁当 1350円 753kcal

箸袋の裏

箸袋の裏

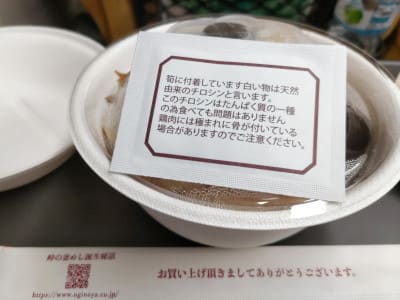

濡れおてふき付き。袋にはタケノコのチロシン、鶏肉の骨の注記入り

濡れおてふき付き。袋にはタケノコのチロシン、鶏肉の骨の注記入り 盛り付けは、陶器版と同じはず

盛り付けは、陶器版と同じはず