11年前の2005(平成17)年10月31日、「ダイエー弘前店」が閉店した。

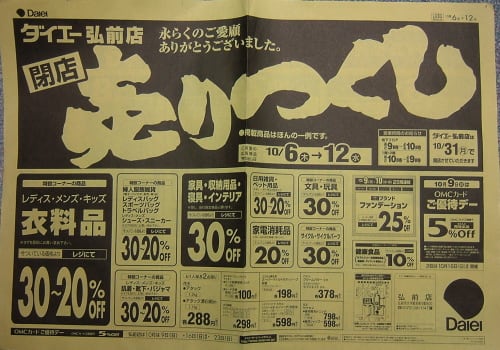

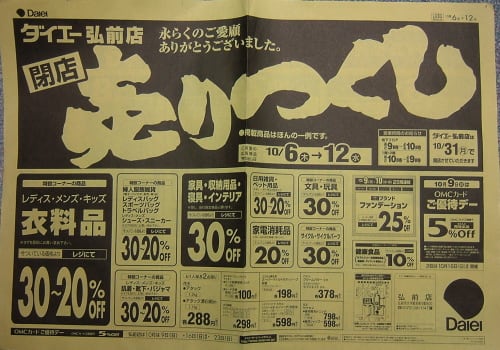

2005年10月6~12日の閉店売りつくしセールのチラシ

2005年10月6~12日の閉店売りつくしセールのチラシ

一時はすべての都道府県に店舗を置いていたダイエーも、当時は経営不振で地方を中心に撤退が始まった時期。【31日追記】イオンによる経営支援も始まっていたようだが、資本参加などはまだで、客としてはイオン色は皆無のダイエーそのままだった。

秋田店はひと足早く2002年8月で閉店、2005年秋には残っていた盛岡、泉(仙台市)、山形、酒田などの各店も相次いで閉店。最終的に東北地方では仙台店だけが残ることになった。(その仙台店も今年3月にイオン仙台店へ移管)

なお、2005年9月19日には創業者の中内功氏が83歳で亡くなり、10月には現在も使われる新しいロゴマークが発表(12月から順次適用)されている。

そんなわけで、仙台以外の東北の者には、ダイエーはすっかり過去のものとなってしまったが、僕はダイエー秋田店になじみ深い環境で育ったので、個人的にスーパーの原点はダイエー。だから思い出もあるし、現状には寂しさも禁じ得ない。

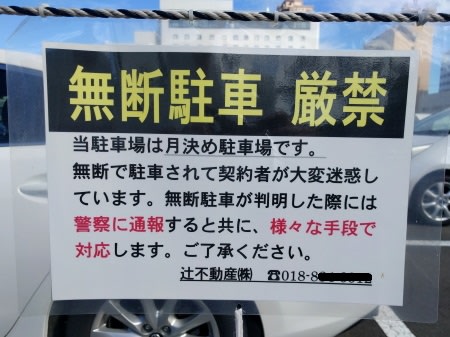

ダイエー秋田店は、秋田駅からやや離れた中心市街地大町に、地元企業「辻兵(つじひょう)」のビル「秋田ニューシティ」の核テナントとして1981年6月にオープン。ダイエー部分の運営は本社直営(辻兵とはあくまでも大家と店子の関係だけ)。後にも先にも他の店舗はなく、秋田県内で唯一のダイエーだった。

一方、ダイエー弘前店は、弘前駅前にあり、弘前市も出資した第3セクターの再開発ビル「ジョッパル(JoppaL)」の核テナントとして、1994年3月オープン。

青森県には、「ダイエー」がいくつか存在した。以前、十和田市のとうてつ駅ビル店を紹介した時に触れたように、複数の地元企業とフランチャイズ契約してダイエーの看板を出す店が、計8店舗(一部はダイエーの子会社運営?)あったそうだ。これらも、2000年代中頃までにすべてなくなっている。

弘前店はフランチャイズではないのは確実。そして営業していた11年のうち中期以降は、直営ではなく子会社が運営していた。しかし、オープン当初からしばらくは、直営だった可能性【後述】もあるが、情報が少なくて詳細は不明。

そして、弘前店が青森県ではおそらくいちばん大型のダイエーだった。青森市や八戸市には(フランチャイズも含めて)ダイエーがなかったので、県内でいちばん大きな都市に立地するダイエーでもあった。

1998年のダイエー弘前店の折込チラシの一部

1998年のダイエー弘前店の折込チラシの一部

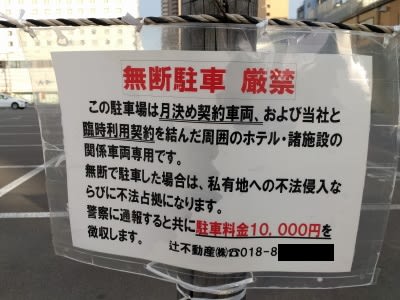

ダイエーの折込チラシは、県を越えた広いエリアで共通の内容であった。上の写真のようにオモテ面とウラ面で適用店舗が異なることもあった。

上の写真左側では、仙台から弘前まで8店舗が直営。

秋田店の下には「秋田ニューシティ」とビル名があり、仙台店には「クリスロード」と商店街の名前が併記されている。その理屈ならば、弘前店には「JoppaL」を入れなければならない気がするけど…

線で区切った下の3店は、子会社やフランチャイズの店。「ダイエーグループ シティ青山」は盛岡市。上記の通り「とうてつ」はフランチャイズで小さく「FC」とある。この欄にむつ市の「むつショッピングセンター」が加わることもあった。

僕が弘前へ引っ越したのは、ダイエー弘前店ができた1年後。

秋田店と違い、駅前で、すぐそばに競合するイトーヨーカドー弘前店がある立地。何よりも、まだ新しくて秋田店と大きく異なる店の造りには、秋田店の10年以上後にできた店であることを痛感させられた。

お客の入りはいつもヨーカドーのほうが多く感じられ、地元の人にはその20年近く前からあったヨーカドーのほうが親しまれていたような気がする。

(再掲)2003年夜のジョッパル。開店時とほぼ同じ外観のはず

(再掲)2003年夜のジョッパル。開店時とほぼ同じ外観のはず

店舗は全体的に大きく空間が取られていた。大型カートで通れるようにということか、通路やエレベーター(窓なし)が広い。(エレベーターと階段の位置関係は、どことなく秋田店に似たものもあった。現在もほぼそのまま)

天井の配管がむき出しで、食品レジに滑り台のようなベルトコンベアのようなのが付いているなど、コストダウンを意識したディスカウントストアっぽい所もあった。(いずれも後に改装して一般的なスタイルになった)

出入り口が回転自動ドアなのには面食らったが、2004年の六本木ヒルズ森ビルの事故を受けて、通常の引き戸に改装。

そういうことが斬新すぎて、なかなか受け入れられなかったところもありそう。→回転自動ドアについては、この記事末尾参照

でも、秋田店と同じダイエー。僕はイトーヨーカドーよりも親しみを感じ、わりと利用していた。

弘前店が閉店する頃には、僕はもう弘前に住んでいなかったけれど、秋田店がなくなった後でもあり、弘前を訪れる度に、懐かしい気持ちで立ち寄っていた。(今はそれがイトーヨーカドーに代わってしまった)

2005年も、閉店セール開催中の10月9日に行っていた。

黄色い「閉店のため売りつくしセール開催中」の表示が並ぶ

黄色い「閉店のため売りつくしセール開催中」の表示が並ぶ

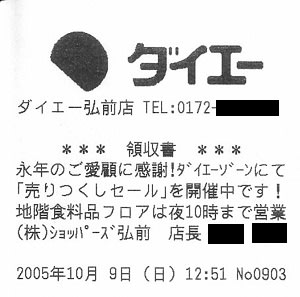

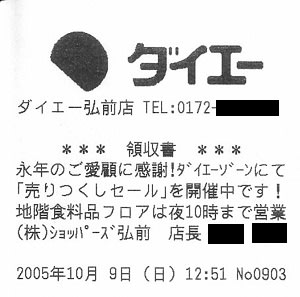

その時のレシート

その時のレシート

レシート上部の売りつくしセールの案内の下、店長氏名の前に「(株)ショッパーズ弘前」とある。

これが、ダイエー弘前店を運営していた、ダイエーの子会社らしい。ダイエーでは、九州など他地域でも「ショッパーズ」を冠した店舗がいくつか存在していたそうだ。

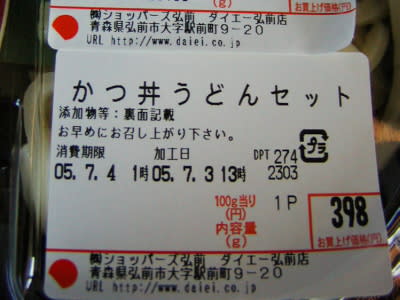

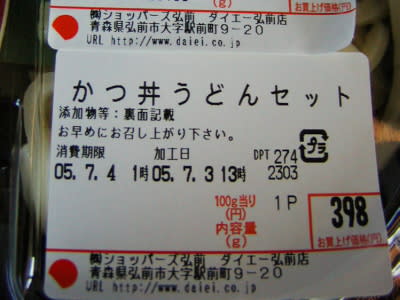

弁当のラベルにも「(株)ショッパーズ弘前 ダイエー弘前店」

弁当のラベルにも「(株)ショッパーズ弘前 ダイエー弘前店」

弘前市では、すべての地名に「大字」が付くのだが、地元の企業や団体(弘前大学とかも)は、分かりきったことだから省略してしまうことが多い。このラベルには、全国展開企業らしく律儀に「大字」がついている。

しかし、僕が弘前に移った当初は「ショッパーズ弘前」の名前はレシートになく、後のある時【下のレシート参照】から記載されるようになった。

これは、「当初はダイエー本社直営で、途中からショッパーズ弘前が設立されて、移管された」ということだと思っていたのだが、Wikipediaを見ると、開店当初からショッパーズ弘前が存在して運営していたような記載。この点が謎。

当初からショッパーズ弘前経営であれば、青森県には直営のダイエーは歴史上まったく存在しなかったことになる。でも、ダイエーは直営店がすべての都道府県にあると言われていたような記憶もあるし…

経営があまり芳しくなく、子会社をワンクッションはさんだ、ということ(JRの駅であまり大きくないけれど駅員がいる駅は、子会社に委託するように)かと思っていたのだけど…真相は?

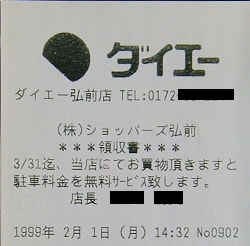

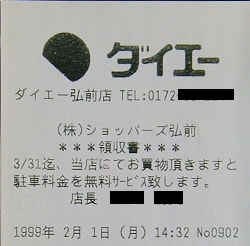

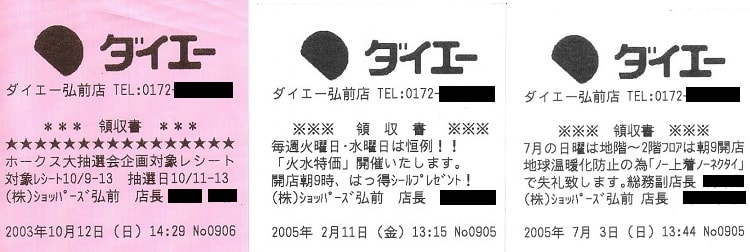

ダイエー弘前店のレシートをいくつか画像で保存してある。

以前、イトーヨーカドーのレシートの変遷を紹介したが、そのダイエー版ということで、以下に並べてみます。

弘前店に限らず、当時のダイエーでは、上部の宣伝文をこまめに変え、かつ店長の氏名も表記していたのが特徴的。こまめに情報提供してくれ、なじみが薄い店長の存在を知ってもらうということで、悪くはないことだったと思う。

イオン傘下に入って、レジ機器が更新されたことがきっかけなのか、近年では、宣伝文はほとんど変わらず、店長の名前は記載されなくなったようだ。

例えば、今、よく行くイオンの店長が誰かなんて、知る客はあまりいないだろう。そのくせ、レジ担当者はフルネームで表記しているのは、なんかおかしい。(かつてのダイエーは担当者名も表記、現在は表記なし)【2017年6月30日追記】余談だが、秋田のイオン系の店舗では、2017年6月に順次、担当者名が姓だけの表示に改められた。秋田では、マックスバリュ東北は6月中旬、イオンリテールは6月下旬頃に変更。

1995年10月13日

1995年10月13日

懐かしい、普通紙に青いインクで印字する、ドットインパクト式。

ほとんどカタカナ。レジ担当者は姓のみ。店長は「ストアマネジャー」という職名。消費税は3%。

「ヤスマズ」「ヨル9ジマデ エイギョウイタシマス」「オツトメガエリデモ マニアイマス..」とある。

当時は週1度の定休日があり、19時頃には閉店するスーパーが、まだ珍しくなかった。

この頃のダイエーは月に1度程度休業していたのかもしれない。おそらく11月22日・水曜日は休んだのだろう。※ちなみに11月23日はWindows95の日本発売日だった。

飛んで、消費税率が5%になって、

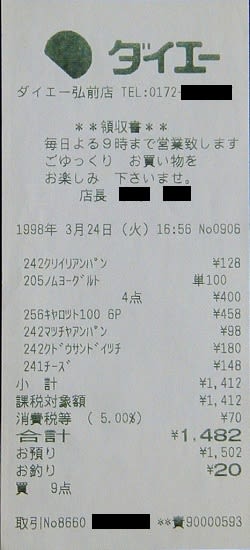

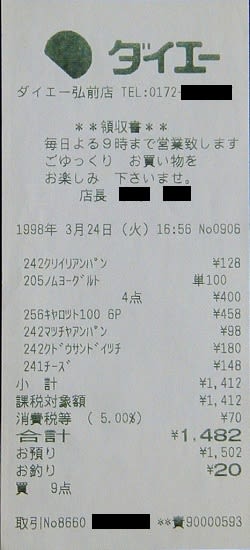

1998年3月24日

1998年3月24日

感熱紙のサーマル式に変わった。ダイエー秋田店もこの頃にはサーマル式になっていたが、イトーヨーカドー弘前店はまだドットインパクト式だった。

上のダイエーマークの下の店舗名が、ドットインパクト時代は「弘前店」だけだった(この部分はスタンプか)のが、「“ダイエー”弘前店」になった。この部分は、あまりこだわりがなかったようで、秋田店は感熱紙でも「秋田店」だけだったし、2015年の愛知県の金山店では、売り場によって「ダイエー」の有無が異なっていた。

宣伝文は漢字混じりだが、商品名はすべて半角カタカナ。ストアマネジャーが「店長」に変わった。

「毎日よる9時まで営業致します」とあり、年中無休・遅くまで営業が定着したようだ。

1998年9月15日

1998年9月15日

「領収書」前後のアスタリスク(*)が、2つずつから3つずつに増えた。この場所もこだわりはないようで、秋田店では、アスタリスクが全角2つだったり、半角3つだったり、異様に左に寄っていたり、さらにバリエーションがある。

「あまくて、おいしい「嶽のきみ」」として、岩木山麓のトウモロコシの全国無料配送を宣伝。今は一定の知名度を得た「嶽(だけ)きみ」だけど、当時はさほどでもなかったはず。

「嶽」という文字も表示できるなんて、レシートも進化したもんだと感心した記憶がある。

そして、

1999年2月1日

1999年2月1日

ここで「(株)ショッパーズ弘前」が登場する。

1998年9月中旬~1999年2月1日の間のどこかで、ショッパーズ弘前が表示されるようになったことになる。

前後で店長は同じ人で、少なくとも1998年9月から務めている(1998年3月は別の人)。

弘前を離れたので、たまにしか行かなくなって、21世紀へ。

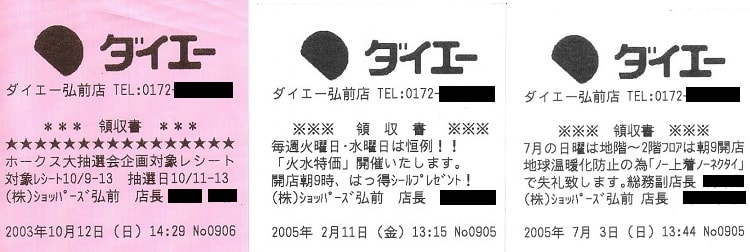

2003年10月12日・2005年2月11日・2005年7月3日

2003年10月12日・2005年2月11日・2005年7月3日

「(株)ショッパーズ弘前」が、数行下の店長名の前へ移動。

2005年2月には「領収書」前後のアスタリスク(*)が米印(※)に変わり、「領 収 書」とスペースが入った。

同年7月には、そのスペースが再び取れた。この頃からクールビズがもてはやされ、その旨の断り書きが「総務副店長」の名前入りで入る。

そして、最初のほうに掲載した閉店時のレシートへつながるが、そこでは米印が再びアスタリスクに戻っている。

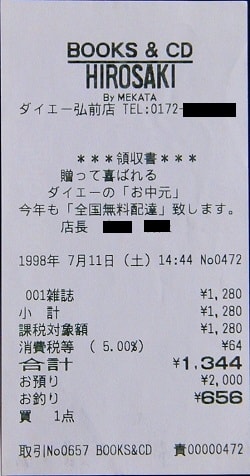

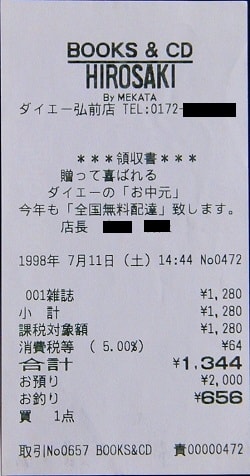

ところで、ダイエー弘前店の4階(?)には書店があった。そのレシート。

1998年7月11日

1998年7月11日

ダイエーマークの部分が「BOOKS & CD HIROSAKI」「By MEKATA」に変わってはいるものの、「ダイエー弘前店」と宣伝文はあり、電話番号や店長名も同じことから、ダイエー直営だったようだ。

そういえばCD売り場も隣りにあったな。それにしても「MEKATA」って何者?

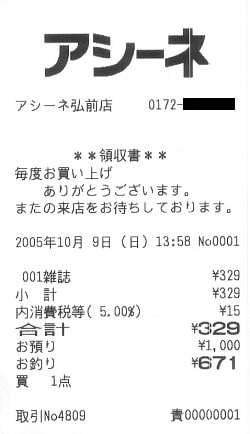

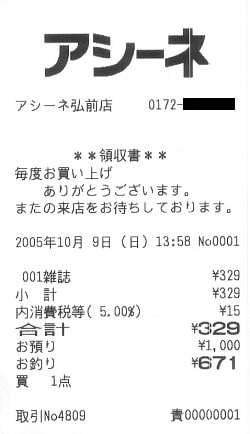

その書店(CDは不明)も、ダイエー閉店時には、

「アシーネ」

「アシーネ」

アシーネは、当時はダイエー系列の書店で、各地のダイエーに入っていた。弘前店も、いつの間にか代わっていたことになる。

そのため、レシートの形式はダイエー直営売り場と同じだが、「ショッパーズ弘前」や店長名、閉店のあいさつがないことから、テナントの1つとして入っていたのだろう。(もしかしたらダイエー撤退後もしばらく残っていた??)

秋田市では、アシーネがダイエー秋田店には入ったことはなかったはずだが、2000年代に駅前の「アルス」の地階に入っていたことがあった。

企業としてのアシーネは、2015年にイオン系列の「未来屋書店」に吸収され、店舗名としては八戸の三春屋(ダイエー系列)などで存続している。

ダイエー弘前店撤退後のジョッパルには宮脇書店が入り、ヒロロとしてリニューアルされた現在は、地階に未来屋書店が入っている。イオンとの関係はないジョッパルに未来屋書店があるのは唐突だけど、かつてダイエーだった遠回しな名残りということか。

ちなみに、上でところどころ触れたダイエー秋田店のレシート。

2000年1月1日。新年のごあいさつ入り

2000年1月1日。新年のごあいさつ入り

マークの下は「秋田店」のみで、やや左寄り。

「***領収書***」はやけに左寄りで、アスタリスクは半角3つずつ。

店長名はなぜか全角カタカナ。

余計な詮索だけど、ダイエー弘前店の店長さんだった方々はその後、どうされたか。

カタカナ表記だった頃のストアマネジャーは、ダイエー系列で福島に本社があって、八戸の三春屋も運営する「中合」の役員を2012年までしていた。

ショッパーズ弘前が表記される前後にまたがっていた店長は、弘前にも店舗展開し、八戸に本社がある「ユニバース」に移ったようだ。倒産した弘前の地元スーパー「主婦の店マルエス」をユニバースが引き継いで2008年8月21日にオープンした「Uマート弘大前店(もともとはマルサン)」の初代店長だったようで、その後、他店舗の店長をしている。

ダイエー弘前店閉店時の店長は、青森市のスーパー「マエダ」の店舗の支配人(店長ってこと?)らしい。

ダイエー撤退後のジョッパルは、核となるテナントがないまま営業を続けた。それも災いしたのか、2009年秋に運営3セクが経営破綻し、建物全体が閉鎖されてしまった。

しかし、2013年7月「ヒロロ」として再出発。抜けていた食品スーパーや目玉となるテナントもいくつか入り、リニューアル前に比べてにぎわっているように感じられる。

(再掲)ヒロロ。11年前までこれがダイエーだったことを知る人はどれほどいるだろう

(再掲)ヒロロ。11年前までこれがダイエーだったことを知る人はどれほどいるだろう

ビルを解体して更地にしたはいいけれど、所有者がもったいぶっているのか、イベント会場と駐車場に使うだけで、周辺住民にはほぼ無意味な空間となってしまっている、秋田店跡などよりは、ずっといいと思う。

弘前にダイエーが存在したのは、わずか11年半。(秋田店は21年)そして、今年で閉店してから11年。

あまり思い出がない人が多いのかもしれないけれど、ダイエーそのものも風前の灯の今、こんな店が存在したことを記録しておきます。

【11月1日画像追加・追記】

2001年10月の写真があった。

この頃は、家電売場としてラオックスが入っていた。「庄子デンキ」というラオックス子会社の運営で、2001年5月から。

なお、開店当初からそれまではダイエー直営の家電売場だった。【さらに追記】2000年代には、他のダイエーでも、ラオックスが家電売場を担う店舗がいくつか存在した。現在のヒロロには、コジマ×ビックカメラが入っている。街中に家電量販店があるのは、何かと便利だと思うのだけど、秋田駅前にはない…

それから、弘前店閉店時の店長は、それ以前に秋田店の店長を務めていたことが分かった。

レシート(この方は氏名が漢字になっていた)によれば、秋田店では少なくとも2001年10月から2002年3月の間は店長だったので、2002年8月の秋田店閉店時もいたかもしれない。その後、弘前店へ移って(2003年10月の時点で弘前店長なので、秋田からまっすぐ弘前へ異動した可能性【そうではなかったようだ。コメント欄参照】)閉店まで店長を務め、マエダに行ったという経歴になるようだ。まったく余計な詮索ですが。

【2018年1月28日追記】

企業としてのダイエーが初めて経常赤字を出したのが1998年2月期決算。弘前店はその直前の全盛期に開店し、その衰退とともに歩んだことになろう。

※2023年のダイエー大宮店やレシートについて少々。

2005年10月6~12日の閉店売りつくしセールのチラシ

2005年10月6~12日の閉店売りつくしセールのチラシ一時はすべての都道府県に店舗を置いていたダイエーも、当時は経営不振で地方を中心に撤退が始まった時期。【31日追記】イオンによる経営支援も始まっていたようだが、資本参加などはまだで、客としてはイオン色は皆無のダイエーそのままだった。

秋田店はひと足早く2002年8月で閉店、2005年秋には残っていた盛岡、泉(仙台市)、山形、酒田などの各店も相次いで閉店。最終的に東北地方では仙台店だけが残ることになった。(その仙台店も今年3月にイオン仙台店へ移管)

なお、2005年9月19日には創業者の中内功氏が83歳で亡くなり、10月には現在も使われる新しいロゴマークが発表(12月から順次適用)されている。

そんなわけで、仙台以外の東北の者には、ダイエーはすっかり過去のものとなってしまったが、僕はダイエー秋田店になじみ深い環境で育ったので、個人的にスーパーの原点はダイエー。だから思い出もあるし、現状には寂しさも禁じ得ない。

ダイエー秋田店は、秋田駅からやや離れた中心市街地大町に、地元企業「辻兵(つじひょう)」のビル「秋田ニューシティ」の核テナントとして1981年6月にオープン。ダイエー部分の運営は本社直営(辻兵とはあくまでも大家と店子の関係だけ)。後にも先にも他の店舗はなく、秋田県内で唯一のダイエーだった。

一方、ダイエー弘前店は、弘前駅前にあり、弘前市も出資した第3セクターの再開発ビル「ジョッパル(JoppaL)」の核テナントとして、1994年3月オープン。

青森県には、「ダイエー」がいくつか存在した。以前、十和田市のとうてつ駅ビル店を紹介した時に触れたように、複数の地元企業とフランチャイズ契約してダイエーの看板を出す店が、計8店舗(一部はダイエーの子会社運営?)あったそうだ。これらも、2000年代中頃までにすべてなくなっている。

弘前店はフランチャイズではないのは確実。そして営業していた11年のうち中期以降は、直営ではなく子会社が運営していた。しかし、オープン当初からしばらくは、直営だった可能性【後述】もあるが、情報が少なくて詳細は不明。

そして、弘前店が青森県ではおそらくいちばん大型のダイエーだった。青森市や八戸市には(フランチャイズも含めて)ダイエーがなかったので、県内でいちばん大きな都市に立地するダイエーでもあった。

1998年のダイエー弘前店の折込チラシの一部

1998年のダイエー弘前店の折込チラシの一部ダイエーの折込チラシは、県を越えた広いエリアで共通の内容であった。上の写真のようにオモテ面とウラ面で適用店舗が異なることもあった。

上の写真左側では、仙台から弘前まで8店舗が直営。

秋田店の下には「秋田ニューシティ」とビル名があり、仙台店には「クリスロード」と商店街の名前が併記されている。その理屈ならば、弘前店には「JoppaL」を入れなければならない気がするけど…

線で区切った下の3店は、子会社やフランチャイズの店。「ダイエーグループ シティ青山」は盛岡市。上記の通り「とうてつ」はフランチャイズで小さく「FC」とある。この欄にむつ市の「むつショッピングセンター」が加わることもあった。

僕が弘前へ引っ越したのは、ダイエー弘前店ができた1年後。

秋田店と違い、駅前で、すぐそばに競合するイトーヨーカドー弘前店がある立地。何よりも、まだ新しくて秋田店と大きく異なる店の造りには、秋田店の10年以上後にできた店であることを痛感させられた。

お客の入りはいつもヨーカドーのほうが多く感じられ、地元の人にはその20年近く前からあったヨーカドーのほうが親しまれていたような気がする。

(再掲)2003年夜のジョッパル。開店時とほぼ同じ外観のはず

(再掲)2003年夜のジョッパル。開店時とほぼ同じ外観のはず店舗は全体的に大きく空間が取られていた。大型カートで通れるようにということか、通路やエレベーター(窓なし)が広い。(エレベーターと階段の位置関係は、どことなく秋田店に似たものもあった。現在もほぼそのまま)

天井の配管がむき出しで、食品レジに滑り台のようなベルトコンベアのようなのが付いているなど、コストダウンを意識したディスカウントストアっぽい所もあった。(いずれも後に改装して一般的なスタイルになった)

出入り口が回転自動ドアなのには面食らったが、2004年の六本木ヒルズ森ビルの事故を受けて、通常の引き戸に改装。

そういうことが斬新すぎて、なかなか受け入れられなかったところもありそう。→回転自動ドアについては、この記事末尾参照

でも、秋田店と同じダイエー。僕はイトーヨーカドーよりも親しみを感じ、わりと利用していた。

弘前店が閉店する頃には、僕はもう弘前に住んでいなかったけれど、秋田店がなくなった後でもあり、弘前を訪れる度に、懐かしい気持ちで立ち寄っていた。(今はそれがイトーヨーカドーに代わってしまった)

2005年も、閉店セール開催中の10月9日に行っていた。

黄色い「閉店のため売りつくしセール開催中」の表示が並ぶ

黄色い「閉店のため売りつくしセール開催中」の表示が並ぶ その時のレシート

その時のレシートレシート上部の売りつくしセールの案内の下、店長氏名の前に「(株)ショッパーズ弘前」とある。

これが、ダイエー弘前店を運営していた、ダイエーの子会社らしい。ダイエーでは、九州など他地域でも「ショッパーズ」を冠した店舗がいくつか存在していたそうだ。

弁当のラベルにも「(株)ショッパーズ弘前 ダイエー弘前店」

弁当のラベルにも「(株)ショッパーズ弘前 ダイエー弘前店」弘前市では、すべての地名に「大字」が付くのだが、地元の企業や団体(弘前大学とかも)は、分かりきったことだから省略してしまうことが多い。このラベルには、全国展開企業らしく律儀に「大字」がついている。

しかし、僕が弘前に移った当初は「ショッパーズ弘前」の名前はレシートになく、後のある時【下のレシート参照】から記載されるようになった。

これは、「当初はダイエー本社直営で、途中からショッパーズ弘前が設立されて、移管された」ということだと思っていたのだが、Wikipediaを見ると、開店当初からショッパーズ弘前が存在して運営していたような記載。この点が謎。

当初からショッパーズ弘前経営であれば、青森県には直営のダイエーは歴史上まったく存在しなかったことになる。でも、ダイエーは直営店がすべての都道府県にあると言われていたような記憶もあるし…

経営があまり芳しくなく、子会社をワンクッションはさんだ、ということ(JRの駅であまり大きくないけれど駅員がいる駅は、子会社に委託するように)かと思っていたのだけど…真相は?

ダイエー弘前店のレシートをいくつか画像で保存してある。

以前、イトーヨーカドーのレシートの変遷を紹介したが、そのダイエー版ということで、以下に並べてみます。

弘前店に限らず、当時のダイエーでは、上部の宣伝文をこまめに変え、かつ店長の氏名も表記していたのが特徴的。こまめに情報提供してくれ、なじみが薄い店長の存在を知ってもらうということで、悪くはないことだったと思う。

イオン傘下に入って、レジ機器が更新されたことがきっかけなのか、近年では、宣伝文はほとんど変わらず、店長の名前は記載されなくなったようだ。

例えば、今、よく行くイオンの店長が誰かなんて、知る客はあまりいないだろう。そのくせ、レジ担当者はフルネームで表記しているのは、なんかおかしい。(かつてのダイエーは担当者名も表記、現在は表記なし)【2017年6月30日追記】余談だが、秋田のイオン系の店舗では、2017年6月に順次、担当者名が姓だけの表示に改められた。秋田では、マックスバリュ東北は6月中旬、イオンリテールは6月下旬頃に変更。

1995年10月13日

1995年10月13日懐かしい、普通紙に青いインクで印字する、ドットインパクト式。

ほとんどカタカナ。レジ担当者は姓のみ。店長は「ストアマネジャー」という職名。消費税は3%。

「ヤスマズ」「ヨル9ジマデ エイギョウイタシマス」「オツトメガエリデモ マニアイマス..」とある。

当時は週1度の定休日があり、19時頃には閉店するスーパーが、まだ珍しくなかった。

この頃のダイエーは月に1度程度休業していたのかもしれない。おそらく11月22日・水曜日は休んだのだろう。※ちなみに11月23日はWindows95の日本発売日だった。

飛んで、消費税率が5%になって、

1998年3月24日

1998年3月24日感熱紙のサーマル式に変わった。ダイエー秋田店もこの頃にはサーマル式になっていたが、イトーヨーカドー弘前店はまだドットインパクト式だった。

上のダイエーマークの下の店舗名が、ドットインパクト時代は「弘前店」だけだった(この部分はスタンプか)のが、「“ダイエー”弘前店」になった。この部分は、あまりこだわりがなかったようで、秋田店は感熱紙でも「秋田店」だけだったし、2015年の愛知県の金山店では、売り場によって「ダイエー」の有無が異なっていた。

宣伝文は漢字混じりだが、商品名はすべて半角カタカナ。ストアマネジャーが「店長」に変わった。

「毎日よる9時まで営業致します」とあり、年中無休・遅くまで営業が定着したようだ。

1998年9月15日

1998年9月15日「領収書」前後のアスタリスク(*)が、2つずつから3つずつに増えた。この場所もこだわりはないようで、秋田店では、アスタリスクが全角2つだったり、半角3つだったり、異様に左に寄っていたり、さらにバリエーションがある。

「あまくて、おいしい「嶽のきみ」」として、岩木山麓のトウモロコシの全国無料配送を宣伝。今は一定の知名度を得た「嶽(だけ)きみ」だけど、当時はさほどでもなかったはず。

「嶽」という文字も表示できるなんて、レシートも進化したもんだと感心した記憶がある。

そして、

1999年2月1日

1999年2月1日ここで「(株)ショッパーズ弘前」が登場する。

1998年9月中旬~1999年2月1日の間のどこかで、ショッパーズ弘前が表示されるようになったことになる。

前後で店長は同じ人で、少なくとも1998年9月から務めている(1998年3月は別の人)。

弘前を離れたので、たまにしか行かなくなって、21世紀へ。

2003年10月12日・2005年2月11日・2005年7月3日

2003年10月12日・2005年2月11日・2005年7月3日「(株)ショッパーズ弘前」が、数行下の店長名の前へ移動。

2005年2月には「領収書」前後のアスタリスク(*)が米印(※)に変わり、「領 収 書」とスペースが入った。

同年7月には、そのスペースが再び取れた。この頃からクールビズがもてはやされ、その旨の断り書きが「総務副店長」の名前入りで入る。

そして、最初のほうに掲載した閉店時のレシートへつながるが、そこでは米印が再びアスタリスクに戻っている。

ところで、ダイエー弘前店の4階(?)には書店があった。そのレシート。

1998年7月11日

1998年7月11日ダイエーマークの部分が「BOOKS & CD HIROSAKI」「By MEKATA」に変わってはいるものの、「ダイエー弘前店」と宣伝文はあり、電話番号や店長名も同じことから、ダイエー直営だったようだ。

そういえばCD売り場も隣りにあったな。それにしても「MEKATA」って何者?

その書店(CDは不明)も、ダイエー閉店時には、

「アシーネ」

「アシーネ」アシーネは、当時はダイエー系列の書店で、各地のダイエーに入っていた。弘前店も、いつの間にか代わっていたことになる。

そのため、レシートの形式はダイエー直営売り場と同じだが、「ショッパーズ弘前」や店長名、閉店のあいさつがないことから、テナントの1つとして入っていたのだろう。(もしかしたらダイエー撤退後もしばらく残っていた??)

秋田市では、アシーネがダイエー秋田店には入ったことはなかったはずだが、2000年代に駅前の「アルス」の地階に入っていたことがあった。

企業としてのアシーネは、2015年にイオン系列の「未来屋書店」に吸収され、店舗名としては八戸の三春屋(ダイエー系列)などで存続している。

ダイエー弘前店撤退後のジョッパルには宮脇書店が入り、ヒロロとしてリニューアルされた現在は、地階に未来屋書店が入っている。イオンとの関係はないジョッパルに未来屋書店があるのは唐突だけど、かつてダイエーだった遠回しな名残りということか。

ちなみに、上でところどころ触れたダイエー秋田店のレシート。

2000年1月1日。新年のごあいさつ入り

2000年1月1日。新年のごあいさつ入りマークの下は「秋田店」のみで、やや左寄り。

「***領収書***」はやけに左寄りで、アスタリスクは半角3つずつ。

店長名はなぜか全角カタカナ。

余計な詮索だけど、ダイエー弘前店の店長さんだった方々はその後、どうされたか。

カタカナ表記だった頃のストアマネジャーは、ダイエー系列で福島に本社があって、八戸の三春屋も運営する「中合」の役員を2012年までしていた。

ショッパーズ弘前が表記される前後にまたがっていた店長は、弘前にも店舗展開し、八戸に本社がある「ユニバース」に移ったようだ。倒産した弘前の地元スーパー「主婦の店マルエス」をユニバースが引き継いで2008年8月21日にオープンした「Uマート弘大前店(もともとはマルサン)」の初代店長だったようで、その後、他店舗の店長をしている。

ダイエー弘前店閉店時の店長は、青森市のスーパー「マエダ」の店舗の支配人(店長ってこと?)らしい。

ダイエー撤退後のジョッパルは、核となるテナントがないまま営業を続けた。それも災いしたのか、2009年秋に運営3セクが経営破綻し、建物全体が閉鎖されてしまった。

しかし、2013年7月「ヒロロ」として再出発。抜けていた食品スーパーや目玉となるテナントもいくつか入り、リニューアル前に比べてにぎわっているように感じられる。

(再掲)ヒロロ。11年前までこれがダイエーだったことを知る人はどれほどいるだろう

(再掲)ヒロロ。11年前までこれがダイエーだったことを知る人はどれほどいるだろうビルを解体して更地にしたはいいけれど、所有者がもったいぶっているのか、イベント会場と駐車場に使うだけで、周辺住民にはほぼ無意味な空間となってしまっている、秋田店跡などよりは、ずっといいと思う。

弘前にダイエーが存在したのは、わずか11年半。(秋田店は21年)そして、今年で閉店してから11年。

あまり思い出がない人が多いのかもしれないけれど、ダイエーそのものも風前の灯の今、こんな店が存在したことを記録しておきます。

【11月1日画像追加・追記】

2001年10月の写真があった。

この頃は、家電売場としてラオックスが入っていた。「庄子デンキ」というラオックス子会社の運営で、2001年5月から。

なお、開店当初からそれまではダイエー直営の家電売場だった。【さらに追記】2000年代には、他のダイエーでも、ラオックスが家電売場を担う店舗がいくつか存在した。現在のヒロロには、コジマ×ビックカメラが入っている。街中に家電量販店があるのは、何かと便利だと思うのだけど、秋田駅前にはない…

それから、弘前店閉店時の店長は、それ以前に秋田店の店長を務めていたことが分かった。

レシート(この方は氏名が漢字になっていた)によれば、秋田店では少なくとも2001年10月から2002年3月の間は店長だったので、2002年8月の秋田店閉店時もいたかもしれない。その後、弘前店へ移って(2003年10月の時点で弘前店長なので、

【2018年1月28日追記】

企業としてのダイエーが初めて経常赤字を出したのが1998年2月期決算。弘前店はその直前の全盛期に開店し、その衰退とともに歩んだことになろう。

※2023年のダイエー大宮店やレシートについて少々。

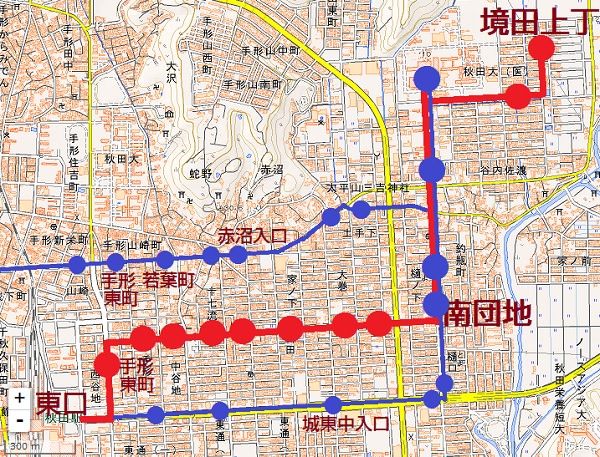

地理院地図に加筆

地理院地図に加筆 拡大。緑の線は主要バス路線(一部省略)

拡大。緑の線は主要バス路線(一部省略) ぽぽろーどから北方向

ぽぽろーどから北方向 広告でも魁新報のニュースでもなさそう

広告でも魁新報のニュースでもなさそう これって…

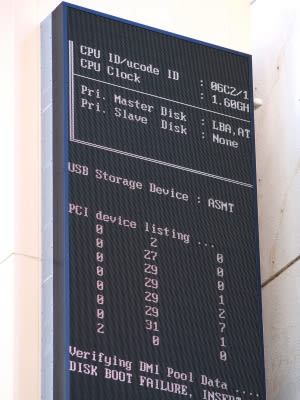

これって… 「DISK BOOT FAILURE」

「DISK BOOT FAILURE」 シャッターが下りて「向かって左側で営業しています」

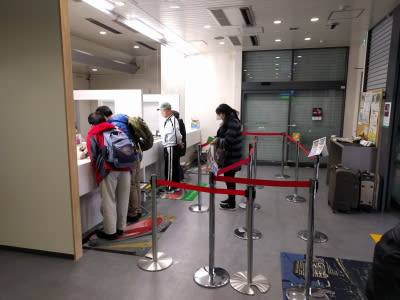

シャッターが下りて「向かって左側で営業しています」

「みどりの窓口」とある場所が旧・待合室

「みどりの窓口」とある場所が旧・待合室 左が券売機、仕切りの右が窓口

左が券売機、仕切りの右が窓口 奥のガラス扉の向こうが、旧・みどりの窓口の券売機側とつながっていた

奥のガラス扉の向こうが、旧・みどりの窓口の券売機側とつながっていた ちょっと前へ移動

ちょっと前へ移動 西側から。右側に低くて白い囲いが設置

西側から。右側に低くて白い囲いが設置 Googleマップより。左方向へ15度ほど回転させているため、上が真北ではありません

Googleマップより。左方向へ15度ほど回転させているため、上が真北ではありません (再掲)かつてのマル2の信号。在りし日の秋田ニューシティ北西角ミスド前

(再掲)かつてのマル2の信号。在りし日の秋田ニューシティ北西角ミスド前 ニューシティ跡地前から西の2~6の交差点を見る

ニューシティ跡地前から西の2~6の交差点を見る

西側から。中ほどの大町西が最後まで青

西側から。中ほどの大町西が最後まで青 (再掲)

(再掲) 直ってる!

直ってる! (再掲)

(再掲)

これが新しい画面

これが新しい画面

山王十字路の映像

山王十字路の映像 カメラらしきものが!

カメラらしきものが!

現在も官公署の記号がある

現在も官公署の記号がある そうだったのか!

そうだったのか! 厚生労働省東北厚生局ホームページより

厚生労働省東北厚生局ホームページより びっしり

びっしり 急行本荘線も100円!

急行本荘線も100円! 秋田駅新幹線ホーム上の自由通路から南方向

秋田駅新幹線ホーム上の自由通路から南方向 東口側から線路越しに(新幹線は動いています)

東口側から線路越しに(新幹線は動いています) もっと南側からはこんな位置関係。左端手前はパチンコ屋

もっと南側からはこんな位置関係。左端手前はパチンコ屋 まだまだがんばる583系電車の向こうに!

まだまだがんばる583系電車の向こうに!

穴

穴 明田地下道の上付近から、新煙突と新支社と秋田駅

明田地下道の上付近から、新煙突と新支社と秋田駅

上り側手形東町バス停。奥右方が秋田駅東口。タワー状のものはNHK

上り側手形東町バス停。奥右方が秋田駅東口。タワー状のものはNHK 上の写真と逆方向。奥が秋田大学方向

上の写真と逆方向。奥が秋田大学方向 (順が前後しますが)手形十七流

(順が前後しますが)手形十七流

「北光寮前」

「北光寮前」 「手形十七流」上り側

「手形十七流」上り側

「広面屋敷田」

「広面屋敷田」 「広面家ノ下」上り側

「広面家ノ下」上り側 「広面谷地田」上り側

「広面谷地田」上り側 広い道路を越える ※横向きの車は、道路外の民地に駐車している。標識より右がバス路線の道路

広い道路を越える ※横向きの車は、道路外の民地に駐車している。標識より右がバス路線の道路 地理院地図に加筆

地理院地図に加筆 (再掲)アルヴェ14階から東方向。右奥が中央IC方向。他の道はどれも狭い

(再掲)アルヴェ14階から東方向。右奥が中央IC方向。他の道はどれも狭い 8月上旬。左~中央の広告パネルの向こうが解体直前の旧立駐。低いので存在感は薄かった。右が秋田支社

8月上旬。左~中央の広告パネルの向こうが解体直前の旧立駐。低いので存在感は薄かった。右が秋田支社 みどりの窓口隣の待合室のシャッターが下りて閉まっている!

みどりの窓口隣の待合室のシャッターが下りて閉まっている! びゅうプラザ右の秋田米の広告の右に「待合室」

びゅうプラザ右の秋田米の広告の右に「待合室」 待合室だけ広告より引っ込んでいる

待合室だけ広告より引っ込んでいる 着工前、専門学校の広告があった頃

着工前、専門学校の広告があった頃 左の赤矢印が仮待合室(写真では着工前)、右の黄矢印が旧待合室

左の赤矢印が仮待合室(写真では着工前)、右の黄矢印が旧待合室 仮待合室内

仮待合室内 2・3番線とその間の貨物列車などが通る線路が見える!

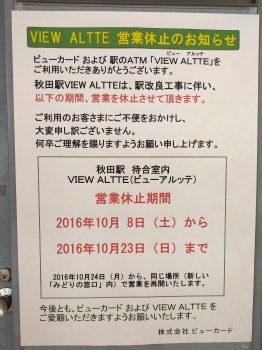

2・3番線とその間の貨物列車などが通る線路が見える! 「VIEW ALTTE 営業休止のお知らせ」

「VIEW ALTTE 営業休止のお知らせ」 (

(