2021年3月13日のJRダイヤ改正。JR東日本秋田支社、というか秋田市では泉外旭川駅開業に沸いた。五能線と男鹿線の新型車両導入は、それ以前から少しは走っていたためか、引退したキハ40系気動車のほうが重要視されたのか、一般人も愛好家もさほど気に留めていない感じ。

今回は、追加投入された男鹿線のEV-E801系蓄電池式電車のことを取り上げるのだけど、まずはワンマン運転の方式変更について。

【18日タイトル訂正・初回アップ時「GV-E801」と誤記してしまっていたので、「EV-E801」に訂正しました。】

男鹿線では4両編成でも車掌が乗らない「中編成ワンマン運転」を開始(

以前の記事)。車内に運賃箱を設置せず、無人駅でも全ドアで乗降でき、きっぷや運賃は駅に設置された、自称「強固な運賃箱」という名の従来のきっぷ回収箱と同じ箱に入れることになった。両替はできない。

奥羽本線では、従来どおり1~2両編成の一部の列車だけがワンマン運転で、車内に運賃箱がある。しかし、それだと男鹿線と奥羽本線両方の列車が通る無人駅(泉外旭川、上飯島、早朝夜間等の追分)では、路線によって乗降方法が違ってしまう。そこで、奥羽本線でも秋田~追分間に限り、男鹿線側に合わせて全ドア開放・車内収受なしに変更された。

こうしたことは、駅にリーフレットが置かれてはいるが、それを手渡しするとか放送でも告知とか、積極的な周知はしていないと思う。説明不足。

改正後、土崎と、東能代方面へワンマン列車に乗る機会があった。

まず、今改正の奥羽本線・大館より先に行く列車では、車掌が乗る列車とワンマン列車の入れ替えがあった。

過去の記事のように、長らく秋田発11時台の元快速が弘前までワンマン(運転士は大館で交代)、13時台は2018年まで3両編成だったこともあり、2両化後も車掌が乗っていた。

改正後は、11時台が少なくとも大館までは車掌乗務、13時台が大館までワンマン(大館→弘前は車掌が乗るような言い回しの自動放送)になっていた。

こうした八郎潟より先へ行くワンマン列車では、自動放送での降り方の説明が、当然変更された。

秋田駅出発前の放送では「八郎潟まではホーム側のすべてのドアが開きます」と「八郎潟より先の無人駅では、前の車両のいちばん前のドア…(以下従来と同じ)」と並べて説明。

秋田出発後は「八郎潟まで~」のみが流れ、さらに「無人駅では、乗車券、運賃、整理券は駅の運賃箱にお入れください」と説明。

八郎潟出発後に、おそらくこれまでは流れなかった「JR東日本をご利用いただきありがとうございます。この電車は弘前行きワンマンカーです。無人駅では、前の…」と始発直後と同じフレーズが放送されるようになっていた。最初にドア制限・車内運賃収受する駅は、八郎潟の次の鯉川駅となる。

方式が変更されたのは、追分駅までであるが、追分の先、大久保、羽後飯塚、井川さくら、八郎潟の全駅で駅に係員がいちおういるためワンマンは関係ないので、分かりやすいように「八郎潟まで」と言っているのだろう。係員がいなくなる時間帯は、言い回しが変わっているかもしれない(701系の自動放送はこういう点は融通が利くようだ)。

【4月19日追記】八郎潟駅がお昼休み(無人駅扱いになる)の時間に運行される八郎潟行きワンマンでは「『井川さくら駅までは』ホーム側のすべてのドアが開きます」に差し替わっていた。正しい内容ではあるが、簡易委託駅員さんたちを働かせておいて、業務委託である八郎潟だけ休むってのは、なんだかなという気がしなくもない。休む時は休むのが本来の労働ではありますが…

まだ貼っていない編成のほうが多いようだが、701系のドアに新たなシールが貼られていた。

向こう側のドア内側は避難時の線路への降り方説明。昨年末頃から貼付

「ドアが開かないときは 先頭車両の後ろのドアからご乗車ください。」

秋田~追分間以外の無人駅のことを指している。これまではどの無人駅でもそうだったし、引き続きその扱いの無人駅のほうが多いのに、例外みたいな書き方なのがモヤモヤする。

701系ではワンマン時に「入口」を表示するLEDがあるのだが、これまでもそれなのにほかのドアを一生懸命開けようとする人をたまに見かけていた。こう書いておけばマシかもしれないが、分からない人はそれでも分からない。

あと「ドアが開かないとき」とすると、どのドアも開かない状態(側灯滅)、例えば、発車間際でも、乗ろうとして電車に近づいてしまう人もいかねず、危険かもしれない。

そして、秋田~追分間と書いていないことは、勘ぐれば将来的には無人駅全ドア開放を、他の区間にも拡大するのを見越しているのかも。

【7月15日追記】このシールの車内側の面は「ボタンを押してドアが開かないときは 運転士のすぐ後ろのドアからお降りください。※各駅、到着前に放送でご案内いたします。」と書かれている。

車内ドア上の横長枠には、

ワンマンカー乗り方&降り方が掲出されていた。今改正では、差し替えはともかくラベルを貼るくらいはしないと、ウソを説明することになるが、従来のままだった。

【8月31日追記・その後いつの間にか新しいものに差し替えられた。以前とほぼ同じだが、小さく「※秋田~追分間ではすべてのドアが開きます」の文言が入っていた。】

上飯島駅では降りた数人のお客が、わざわざ駅出口と逆であるいちばん前まで来て降りていた。運転士さんも無視するわけにもいかず、立ち上がって出てきて応対していた(きっぷは受け取ったのか?)。定期券の人もいたが、それは乗り慣れた定期客にさえ、方式変更が周知されていないことを意味する。

ここから男鹿線EV-E801系のこと。

2017年春に2両1組1本「G1」編成が投入され、孤軍奮闘していた。

この記事など。

今回の全面置き換えのために、2両×5本、G2~G6編成が追加され、改正時から運行開始。運賃箱がないこともあって、改正前から順次投入とはいかなかったのだろう。

鉄道車両では、最初に量産先行車として1本だけ造って使ってみて、生じた改善点を後の量産車に反映させることがあり、先行車と量産車ではデザインや仕様に相違点が生じることがある。初代こまち

E3系では、先頭形状がかなり違った。

また、量産車が納車されると報道公開され、少なくとも鉄道雑誌には諸元や変更点が載る。今回はそれがなかったようで、変更がなかったのだろうか。

2月中旬、秋田駅東側の道路際の留置線にG6編成がいた。今はキハ40系が置かれている

ただ、変更点がないわけでもない。

2本つないで運行することになるので、乗客が行き来する時のいわゆる蛇腹、赤いEV-E801形に「幌」と青いEV-E800形に「幌受け」が付いた。これまではそれらがないつるんとした表情だったのが、特に分厚い幌の赤いほうはいかめしくなった。

中編成ワンマン対応機器も、新規に搭載されている。

試運転の記事の通り、車外には側面に乗降を確認するカメラと、車体下の「ホーム検知装置」。

黒いコードがつながった白い小さい四角に黒い丸が、たぶん超音波を出すホーム検知装置

そのほかには? ネット上では、鋭い観察で相違を見つけた方々がいらしたので、参考にさせてもらいつつ。

営業開始後G2編成

特徴の1つである大型のLED行き先表示機。その書体が、G1編成と変わっているとの指摘があった。側面は忘れたので、正面だけ。

G2編成

(再掲)G1編成

比較がないのですがG3編成

たしかに、G1編成より文字が太くなった。本格的な角ゴシック体の趣。

枠で囲った「ワンマン」は、G1編成では丸ゴシック風で細い枠線だったのが、角ゴシック、太枠に。

ほかに外観で1つ発見。

G2編成とG1編成

幌の有無で分かりにくいですが、ワイパーの根元が違う。

G1編成ではむき出しだったのが、G2編成では三角形のカバーが付いた。可動部分が雪で固まるのを防ぐためかと思うが、あればあったで雪が詰まらないかな。

車内。まず運転席。

G1編成(2018年6月)

上の写真はEV-E801-1側。手前に台のような「架線認識異常扱いスイッチ箱」があって、運転席の椅子が見えない。逆のEV-E800側にはないので、椅子が見える。

G2編成。EV-E800-2側。箱がない

フロントガラスの上の横長の黒いものは、液晶ディスプレイ2台。車内外のカメラの映像がここに映る。一方、G1編成で右のほうに写っていた円形の車内確認ミラーはない。

これもネットの情報で、速度計の目盛りが変わったとのこと。たしかにG1編成は160km/hまでなのが、G2編成では120km/hまで。

そのほか細かい機器の違いはあるかもしれないが、素人では見つけられなかった。

EV-E800-2運転席を客席側から

↑↓通路中央の扉の有無は、先頭か後部(または中間)かの違い。

(再掲)EV-E801-1。窓の中にスイッチ箱が見えている

電話ボックスのような運転台も変わらず。コンセントは掃除機用だと思うが、その横(運転席奥側)の縦に細長い切れ目の箇所。G1編成ではここが切り欠かれていて、運賃箱が収納されていた。Ω形のハンドルが付いていて、引っ張れば運賃箱が横にスライドする方式。

塞いだものの、再設置できなくもないのか。

【19日もう1つ発見】車内外の写真にわずかに写っている、運転席フロントガラスの日除けも変更されている。G1編成はかつては主流だった跳ね上げ式の板。黒っぽい樹脂板だったと思う。G2以降は、

701系などJR東日本が近年好んで交換している、フリーストップのロールスクリーンになった。跳ね上げでは液晶ディスプレイと重なってしまうこともあるだろう。

※

さらに前方のガラスにも大きな違いがあった、ワンマン運転時のようすなどと合わせて続きの記事にて。

【23日追記】4両運転対応のために、連結器本体の下に、2つの箱状の「電気連結器」が付いた。それに伴って、車体下のスカート(排障器)の中央付近の形状が変更されている。

客席。

G3編成EV-E801-3

中編成ワンマンでは整理券も使わないようで、発行機がない。

運賃表示機の液晶ディスプレイは設置されているが、設置位置がこれまで右寄りから中央へ変更。従来はミラーと干渉するためやむなく寄せていたのかな【19日追記・位置変更だけでなくカメラと一体化した箱に入っていた。下のリンクの続編参照】。

防犯とワンマン時の車内確認を兼ねるであろうカメラはあった。それ以外の相違点を1つだけ見つけた。

ドア横

(再掲)G1編成

車内のドアボタンの土台が変わった。

G1編成はボタンの枠だけが壁から盛り上がっていたが、G2以降ではそこより上のほうも、ボタン枠長辺の倍以上の長さ分、出っ張っている。まるで車掌用のドアスイッチのボックスのようにも見えるけれど、何かが入っているのでしょう。【18日追記・土台の出っ張りの高さも、G1編成より少し高い(前に飛び出て)ような気もする。手すりと重なってしまうため、ある程度高くしたほうが押しやすいとは思う。】

ボタン面は内外とも、

新しい「< >」「> <」。G1編成では三角形のマークのボタンで、車外のみ< >に交換。

そして、ドア上の「ワンマンカー乗り方&降り方」があるべき枠には、何も入っていない。男鹿線こそ中編成ワンマンのメインなのに、よくもこの状態で営業を始めたものだ。ほんとに周知不足。

【18日追記】改正直後の男鹿線では、案内要員と思われる社員が、車両後部にずっと立って添乗していた。車内よりも駅にいてくれたほうが、いいのではないでしょうか。

【2021年7月5日追記】G1編成であったものが、G2以降では設置されなくなったものがあった。各車前と後ろの車外側ドア横にあり、無人駅で点灯していた「出口」「入口」表示のLED。中編成ワンマンでは全駅全ドアが開くので不要だから。

この記事参照。

土崎から秋田まで、G3編成に乗った。これまではキハ40系用の遅いダイヤで、性能を持て余してちんたら走っていたこともあり、乗り心地が穏やかで、静かだった。

スピードアップ後は、さすがに多少揺れと音が増えて、踏切やポイントを渡る時にふわっとしたりする。でも701系のメチャクチャな走りに比べれば、相当いい。

放送で1点。ドアが閉まってから、駅を発車する直前(秋田駅や土崎駅でも流れたから無人駅かどうか問わず)に「発車します。列車から離れてください」と、車内放送と同じ声で車外スピーカーから流れるようになった。これは狭いホームの安全確保のためいいと思う。701系では、改正後も流れていないが、やってもいい。

改正前のG1編成。幌がなくツルツル

G1編成は、今は後輩と仕様を統一するべく、工事中だろうか。※G1編成に改造工事が行われ、2021年6月末から復帰した。

変更点などはこちら。

また、G4編成では、4月からの東北デスティネーションキャンペーンに合わせて、男鹿市北浦の雲昌寺のアジサイなどを描いた「BLOOMIG TRAIN OGA」というラッピングが施されている。→

この記事にて。

開業した泉外旭川駅は、秋田方面、土崎方面両方ともにそこそこの乗車・降車ともあった。記念乗車、お試し乗車もいるかとは思うが、そうでなさそうな人も少なくなく、予想以上。

自動放送は、奥羽本線701系、男鹿線EV-E801系とも、当然ながら「泉外旭川」が追加された。ワンマン方式部分も同様だが、日本語は、両形式とも同じ声(レゾナント・システムズの機器標準)が使われていて、その声で継続。男鹿線の英語は不明。

心配だったのは「泉外旭川」の「泉」の

イントネーション【18日訂正】アクセント。

共通語では、地名や人名の泉では、最初を高く発音するようだ。「泉ピン子」「仙台市泉(区を付けない場合)」など。しかし、秋田市泉は、湧き出る泉と同じく、平板に発音するのが、秋田の常識。

自動放送では、しっかり秋田式の平板アクセントで「いずみそとあさひかわ」と言ってくれていた。

秋田中央交通の路線バスでは、泉駅前広場はまだ乗っていないので分からないが、その他泉何丁目は、秋田式でないアクセントだったと思う【18日追記・バス停によって両アクセントが混在。コメント欄参照】。

【22日追記】ただ、JR東日本701系の自動放送でも、すべての駅名を正しいアクセントで言っているわけではない。羽越本線「下浜」なんかは、秋田ではまず聞かないアクセントにしてしまっている。

【31日追記】泉ハイタウン線の下りでは、駅開業後も、以前とまったく同一の放送だった。泉北三丁目で「泉外旭川駅へおいでのかたは、こちらです」ぐらい言ってもいいのに。

坂の途中の掲示場

坂の途中の掲示場 4枚そろった

4枚そろった 羽後本荘駅新駅舎前「設置番号3」

羽後本荘駅新駅舎前「設置番号3」 「設置番号1」

「設置番号1」

二ツ井駅前交差点「No.286」

二ツ井駅前交差点「No.286」

大久保駅前「設置番号67」

大久保駅前「設置番号67」 「1」が傾いているのは貼りかたのせい

「1」が傾いているのは貼りかたのせい 坂の途中の掲示場

坂の途中の掲示場 4枚そろった

4枚そろった 羽後本荘駅新駅舎前「設置番号3」

羽後本荘駅新駅舎前「設置番号3」 「設置番号1」

「設置番号1」

二ツ井駅前交差点「No.286」

二ツ井駅前交差点「No.286」

大久保駅前「設置番号67」

大久保駅前「設置番号67」 「1」が傾いているのは貼りかたのせい

「1」が傾いているのは貼りかたのせい

「団子」という商品名 4個入り 税込み360円

「団子」という商品名 4個入り 税込み360円

よもぎあんこ餅 190g 税込み216円

よもぎあんこ餅 190g 税込み216円 あんこに餅が埋まる

あんこに餅が埋まる 大きめの1口大の草餅がけっこうな数入る

大きめの1口大の草餅がけっこうな数入る やまざき おはぎ こしあん 240kcal

やまざき おはぎ こしあん 240kcal

サイトより

サイトより 「このコンテンツは「有料コンテンツ」です。」

「このコンテンツは「有料コンテンツ」です。」 これ

これ テラテラのあんこで「重そう」

テラテラのあんこで「重そう」 こうなっていた!!

こうなっていた!!

モチあられ 100g 125円

モチあられ 100g 125円

手前が仮駅舎

手前が仮駅舎 外枠はでき上がっていた

外枠はでき上がっていた 跨線橋から

跨線橋から 左が3番線、右が由利高原鉄道ホーム

左が3番線、右が由利高原鉄道ホーム 右岸たもと

右岸たもと ナール書体

ナール書体 「日本海に焦がれ 夢みる子吉川の流れ」

「日本海に焦がれ 夢みる子吉川の流れ」 「まちなみを育んだ 母なる川 子吉川」

「まちなみを育んだ 母なる川 子吉川」 本荘大橋から上流側

本荘大橋から上流側 車が1台だけ

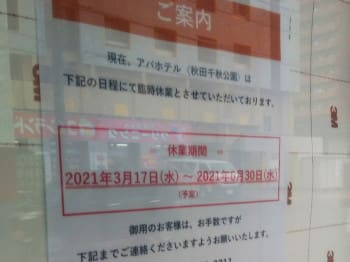

車が1台だけ ガラスが目隠しされ、チェーン設置

ガラスが目隠しされ、チェーン設置 「臨時休業とさせていただいております。」

「臨時休業とさせていただいております。」 3月中旬

3月中旬 斬新な組み合わせ

斬新な組み合わせ よく分からないロゴで、なぜ複数形なのかもよく分からない…

よく分からないロゴで、なぜ複数形なのかもよく分からない… 二田駅で上下が交換。ホームのワンマンミラーは残っているが、いずれ撤去?

二田駅で上下が交換。ホームのワンマンミラーは残っているが、いずれ撤去? 赤いEV-E801-2の前方

赤いEV-E801-2の前方 それだけでなく

それだけでなく 改正前・従来方式ワンマン当時のG1編成の表示器

改正前・従来方式ワンマン当時のG1編成の表示器 右側ホームでドア扱い中

右側ホームでドア扱い中 男鹿半島へ進む“電車”

男鹿半島へ進む“電車” 向こう側のドア内側は避難時の線路への降り方説明。昨年末頃から貼付

向こう側のドア内側は避難時の線路への降り方説明。昨年末頃から貼付 2月中旬、秋田駅東側の道路際の留置線にG6編成がいた。今はキハ40系が置かれている

2月中旬、秋田駅東側の道路際の留置線にG6編成がいた。今はキハ40系が置かれている 黒いコードがつながった白い小さい四角に黒い丸が、たぶん超音波を出すホーム検知装置

黒いコードがつながった白い小さい四角に黒い丸が、たぶん超音波を出すホーム検知装置 営業開始後G2編成

営業開始後G2編成 G2編成

G2編成 (再掲)G1編成

(再掲)G1編成 比較がないのですがG3編成

比較がないのですがG3編成

G1編成(2018年6月)

G1編成(2018年6月) G2編成。EV-E800-2側。箱がない

G2編成。EV-E800-2側。箱がない EV-E800-2運転席を客席側から

EV-E800-2運転席を客席側から (再掲)EV-E801-1。窓の中にスイッチ箱が見えている

(再掲)EV-E801-1。窓の中にスイッチ箱が見えている G3編成EV-E801-3

G3編成EV-E801-3 ドア横

ドア横 (再掲)G1編成

(再掲)G1編成 改正前のG1編成。幌がなくツルツル

改正前のG1編成。幌がなくツルツル 秋田駅西口からいちばん近い久保田町交差点付近ポケットパーク前

秋田駅西口からいちばん近い久保田町交差点付近ポケットパーク前 (再掲)2009年。鷹匠橋保戸野側

(再掲)2009年。鷹匠橋保戸野側 同じ場所逆方向から今回。板上辺が揃うようにさらに工夫して設置している

同じ場所逆方向から今回。板上辺が揃うようにさらに工夫して設置している (再掲)2009年保戸野小学校正門横

(再掲)2009年保戸野小学校正門横 今回

今回 中通小学校グラウンド。この程度の高さだと通常の脚か

中通小学校グラウンド。この程度の高さだと通常の脚か フル設置!

フル設置! これでも4選挙で7メートルは取ってしまう

これでも4選挙で7メートルは取ってしまう 今回。印刷状態も撮影状態も良くないですね。手書きの設置番号がバカデカイ

今回。印刷状態も撮影状態も良くないですね。手書きの設置番号がバカデカイ 2013年

2013年 「☆投票所においでの際は、マスクの着用をお願いします。」

「☆投票所においでの際は、マスクの着用をお願いします。」 「発熱や咳が出るなど体調のすぐれないかたは、投票所の係の者に声をかけてください。」

「発熱や咳が出るなど体調のすぐれないかたは、投票所の係の者に声をかけてください。」 2月末。木内向かいから穴門の堀越し。対岸堀際は

2月末。木内向かいから穴門の堀越し。対岸堀際は Millefasと書いてミルファス。個包装6個入り

Millefasと書いてミルファス。個包装6個入り 個包装

個包装 さらに小さい。長さ5センチほど

さらに小さい。長さ5センチほど 断面、下は天面のチョコがはがれて、パイ生地が露出したもの

断面、下は天面のチョコがはがれて、パイ生地が露出したもの (再掲)

(再掲) (再掲)

(再掲) 見通しがいいな?

見通しがいいな?

新しい表示板!(枠は手つかずで塗装がはがれている。日本語フォントは新ゴ)

新しい表示板!(枠は手つかずで塗装がはがれている。日本語フォントは新ゴ) 学校名の五十音順に掲載されている

学校名の五十音順に掲載されている (再掲)工事途中。左がそば屋、右がホーム

(再掲)工事途中。左がそば屋、右がホーム (再掲)左が改札口、右奥がそば屋

(再掲)左が改札口、右奥がそば屋 昔キオスクがあった自販機スペースから。奥左が改札口

昔キオスクがあった自販機スペースから。奥左が改札口 シートは形状や色に見覚えあり

シートは形状や色に見覚えあり (

( 下りホーム

下りホーム (再掲)以前の回収箱

(再掲)以前の回収箱 (再掲)2019年、券売機交換・移設直後

(再掲)2019年、券売機交換・移設直後 券売機ボックスが撤去されている

券売機ボックスが撤去されている

左3台が現金対応、右端はクレジットカード専用

左3台が現金対応、右端はクレジットカード専用 変化というほどでもないですが

変化というほどでもないですが 前回の押しボタン式信号を曲がって間もない地点。奥左右が線路

前回の押しボタン式信号を曲がって間もない地点。奥左右が線路 ブロック敷き?

ブロック敷き? 出入口から振り返って

出入口から振り返って 1月末撮影

1月末撮影 左奥(照明柱付近)にもう1台

左奥(照明柱付近)にもう1台 「泉外旭川Weロード 菅野地下道」

「泉外旭川Weロード 菅野地下道」 緩い階段、自転車用スロープあり

緩い階段、自転車用スロープあり フォントは「スーラ」

フォントは「スーラ」