2020年9月の秋田県井川町。前回の井川橋に続いて、今回はバス停。

東西に長く・南北に短い形の井川町。西側をJR奥羽本線と国道7号が並んで南北に貫いている。

奥羽本線には、井川町唯一の鉄道駅として1995年12月に開業し、当時は斬新な駅名としても話題になった井川さくら駅がある。

駅名標

駅名標

おそらく開業時から替わっていない駅名標。モリサワ「新ゴ」の細いフォント。

当時のJR東日本秋田支社では、駅名標のフォントにあまりこだわりがなかったようだが、当時新ゴを採用したのは斬新だったかも。現在はJR東日本全体で新ゴが標準書体になっているが、もっと太いウエイト。でも、この細さでも視認性は悪くないと思うし、すっきりしていて良いのでは。隣の羽後飯塚駅にも、同じ仕様の駅名標がある。

路線バスは、秋田駅西口~五城目バスターミナル間の秋田中央交通 新国道経由五城目線が通り抜ける。

かつては、国道7号経由で、八郎潟町内を経て五城目へ行っていたが、2020年4月から東側の国道285号経由に変わっている。

285号上の「坂本入口」

285号上の「坂本入口」

↑後ろの標識の通り、ここの地名がすでに「坂本」だが、坂本の集落はここから入った所にあるという意味で「入口」なのだろう。中央交通では、285号経由のことを「坂本経由」だか「坂本入口経由【31日修正・抜けていた「経由」を追加】」だかと表現することがあった。

285号上の「国花苑前」

285号上の「国花苑前」

285号区間のバス停は、中央交通伝統の「バスで行こう」のフレーズ入り。

ここのバス停は、2020年の経路変更時に新たに置かれたもの(ストリートビューでそれ以前はなかったのを確認)で、バス停名を上貼りした転用品。

秋田市内では市営バスタイプへの交換が進み、「バスで行こう」は減る一方(2020年秋時点でも少なくなっていた)なのと対象的。

なお、井川さくら駅の「さくら」の由来である日本国花苑は、駅から歩いて行けなくはないが、近くはない。

【31日追記】2022年の花見シーズンには、中央交通が自社ホームページに「国花苑へのお出かけは五城目線利用が便利」の旨の情報を時刻表付きで掲載し、珍しく商売っ気を出していた。

ところで、井川さくら駅のロータリーにバス停があった。駅は国道7号に面しているのだが、そのバス停は路上ではなくロータリーの中。

「井川さくら駅」バス停

「井川さくら駅」バス停

バス停名はスーラ。さらに「バスで行こう」が手書きでなく新ゴなので、バスで行こうの中では新しい部類。=潟上市内に同タイプがあった。

上記の通り、今は路線バスが通らなくなったはずの井川さくら駅前に、バス停がある。上部の社名表記は、中央交通の子会社「秋田中央トランスポート」と書いてあったのを、消した痕跡。そして、時刻表が掲出されていない。ナニモノ?

実は町が「井川町町内巡回バス」なるものを運行していて、それ用のバス停らしい。

町のサイトやWikipedia以外には、情報が少ないのだが、かつては中央交通「井川線」が走っていたが廃止となり、代替として2008年秋から運行されている。

誰でも乗車でき(下記の通り一部制限あり)、運賃は無料。バス停に関係なく、フリー乗降。

町内を定時定路で運行するのが基本だが、八郎潟町の湖東厚生病院や五城目高校、五城目バスターミナルまで行く便もある。町のサイトには、町外まで行く「便については、町外の方はご利用できません。」とある。中央交通五城目線やJRへの影響も考慮すれば、町民限定のサービスとするのは理解できるが、その言い回しでは町民以外が「町外まで行く便を、町内の区間だけ乗る」こともできないようにも解釈できる。実際はどうなのだろう?

車両は自家用中型の「さくら号」、マイクロの「ゆうゆう号」の白ナンバー2台体制。運行業務は、秋田中央トランスポートへ委託しているらしい。なお、これとは別の車両で、町立井川義務教育学校のスクールバスも、トランスポートへ委託している。

そんなわけで、法令で定められた「路線バス」ではないので、バス停に時刻表を掲出する義務はないのだろう。にしても、せめて駅前くらい、もうちょっと説明があってもいいと思いますが。

※井川さくら駅の業務は、町役場へ委託されているので、駅窓口で尋ねれば教えてはくれるでしょう。【31日補足・簡易委託駅なので、きっぷ販売のみ行っている形だが、この辺りの“風習”で、係員が列車到着時の集札も行う。ただし、井川さくらは駅の構造上、上り列車のみ集札。また、発車時に係員が、列車? 乗務員? に向かって丁寧に頭を下げるのは、井川さくら駅の“伝統”のようだ。】

町道の井川橋の近く、JAあきた湖東の前にも、巡回バスのバス停。

「農協前」

「農協前」

これは古くからのバスで行こう。支柱(フレーム)がオレンジ色。潟上市マイタウンバスで見られるが、秋田市内ではかなり少なかったと思われる。

巡回バスを使って、井川さくら駅~国花苑を行き来できるようだが、観光目的で使えるダイヤなのかは未確認。また、国花苑周辺の国道285号上には、それ用らしきバス停はなさそう(フリー乗降だからなくてもいいのだが)だった。

井川さくら駅の南隣は、わずか1.4キロで潟上市の羽後飯塚駅。その潟上市マイタウンバスは、駅前には入らず、駅前の道(ここでは県道303号に変わる)は走らないが、1本東側の道を通っている。

「飯塚下丁」バス停

「飯塚下丁」バス停

農協前よりも色鮮やかなオレンジフレームのバスで行こう。

時刻表掲出枠の裏面までもがオレンジ色

時刻表掲出枠の裏面までもがオレンジ色

秋田市近隣の北方面の各自治体では、コミュニティーバスとして、井川町は無料で、潟上市は100円均一で、そして八郎潟町・五城目町・大潟村は合同で200円または400円の「南秋地域広域マイタウンバス」を運行している。三者三様。委託先は全部トランスポートだけど。

井川町は特に我が道を行くという感じがする。

東西に長く・南北に短い形の井川町。西側をJR奥羽本線と国道7号が並んで南北に貫いている。

奥羽本線には、井川町唯一の鉄道駅として1995年12月に開業し、当時は斬新な駅名としても話題になった井川さくら駅がある。

駅名標

駅名標おそらく開業時から替わっていない駅名標。モリサワ「新ゴ」の細いフォント。

当時のJR東日本秋田支社では、駅名標のフォントにあまりこだわりがなかったようだが、当時新ゴを採用したのは斬新だったかも。現在はJR東日本全体で新ゴが標準書体になっているが、もっと太いウエイト。でも、この細さでも視認性は悪くないと思うし、すっきりしていて良いのでは。隣の羽後飯塚駅にも、同じ仕様の駅名標がある。

路線バスは、秋田駅西口~五城目バスターミナル間の秋田中央交通 新国道経由五城目線が通り抜ける。

かつては、国道7号経由で、八郎潟町内を経て五城目へ行っていたが、2020年4月から東側の国道285号経由に変わっている。

285号上の「坂本入口」

285号上の「坂本入口」↑後ろの標識の通り、ここの地名がすでに「坂本」だが、坂本の集落はここから入った所にあるという意味で「入口」なのだろう。中央交通では、285号経由のことを「坂本経由」だか「坂本入口経由【31日修正・抜けていた「経由」を追加】」だかと表現することがあった。

285号上の「国花苑前」

285号上の「国花苑前」285号区間のバス停は、中央交通伝統の「バスで行こう」のフレーズ入り。

ここのバス停は、2020年の経路変更時に新たに置かれたもの(ストリートビューでそれ以前はなかったのを確認)で、バス停名を上貼りした転用品。

秋田市内では市営バスタイプへの交換が進み、「バスで行こう」は減る一方(2020年秋時点でも少なくなっていた)なのと対象的。

なお、井川さくら駅の「さくら」の由来である日本国花苑は、駅から歩いて行けなくはないが、近くはない。

【31日追記】2022年の花見シーズンには、中央交通が自社ホームページに「国花苑へのお出かけは五城目線利用が便利」の旨の情報を時刻表付きで掲載し、珍しく商売っ気を出していた。

ところで、井川さくら駅のロータリーにバス停があった。駅は国道7号に面しているのだが、そのバス停は路上ではなくロータリーの中。

「井川さくら駅」バス停

「井川さくら駅」バス停バス停名はスーラ。さらに「バスで行こう」が手書きでなく新ゴなので、バスで行こうの中では新しい部類。=潟上市内に同タイプがあった。

上記の通り、今は路線バスが通らなくなったはずの井川さくら駅前に、バス停がある。上部の社名表記は、中央交通の子会社「秋田中央トランスポート」と書いてあったのを、消した痕跡。そして、時刻表が掲出されていない。ナニモノ?

実は町が「井川町町内巡回バス」なるものを運行していて、それ用のバス停らしい。

町のサイトやWikipedia以外には、情報が少ないのだが、かつては中央交通「井川線」が走っていたが廃止となり、代替として2008年秋から運行されている。

誰でも乗車でき(下記の通り一部制限あり)、運賃は無料。バス停に関係なく、フリー乗降。

町内を定時定路で運行するのが基本だが、八郎潟町の湖東厚生病院や五城目高校、五城目バスターミナルまで行く便もある。町のサイトには、町外まで行く「便については、町外の方はご利用できません。」とある。中央交通五城目線やJRへの影響も考慮すれば、町民限定のサービスとするのは理解できるが、その言い回しでは町民以外が「町外まで行く便を、町内の区間だけ乗る」こともできないようにも解釈できる。実際はどうなのだろう?

車両は自家用中型の「さくら号」、マイクロの「ゆうゆう号」の白ナンバー2台体制。運行業務は、秋田中央トランスポートへ委託しているらしい。なお、これとは別の車両で、町立井川義務教育学校のスクールバスも、トランスポートへ委託している。

そんなわけで、法令で定められた「路線バス」ではないので、バス停に時刻表を掲出する義務はないのだろう。にしても、せめて駅前くらい、もうちょっと説明があってもいいと思いますが。

※井川さくら駅の業務は、町役場へ委託されているので、駅窓口で尋ねれば教えてはくれるでしょう。【31日補足・簡易委託駅なので、きっぷ販売のみ行っている形だが、この辺りの“風習”で、係員が列車到着時の集札も行う。ただし、井川さくらは駅の構造上、上り列車のみ集札。また、発車時に係員が、列車? 乗務員? に向かって丁寧に頭を下げるのは、井川さくら駅の“伝統”のようだ。】

町道の井川橋の近く、JAあきた湖東の前にも、巡回バスのバス停。

「農協前」

「農協前」これは古くからのバスで行こう。支柱(フレーム)がオレンジ色。潟上市マイタウンバスで見られるが、秋田市内ではかなり少なかったと思われる。

巡回バスを使って、井川さくら駅~国花苑を行き来できるようだが、観光目的で使えるダイヤなのかは未確認。また、国花苑周辺の国道285号上には、それ用らしきバス停はなさそう(フリー乗降だからなくてもいいのだが)だった。

井川さくら駅の南隣は、わずか1.4キロで潟上市の羽後飯塚駅。その潟上市マイタウンバスは、駅前には入らず、駅前の道(ここでは県道303号に変わる)は走らないが、1本東側の道を通っている。

「飯塚下丁」バス停

「飯塚下丁」バス停農協前よりも色鮮やかなオレンジフレームのバスで行こう。

時刻表掲出枠の裏面までもがオレンジ色

時刻表掲出枠の裏面までもがオレンジ色秋田市近隣の北方面の各自治体では、コミュニティーバスとして、井川町は無料で、潟上市は100円均一で、そして八郎潟町・五城目町・大潟村は合同で200円または400円の「南秋地域広域マイタウンバス」を運行している。三者三様。委託先は全部トランスポートだけど。

井川町は特に我が道を行くという感じがする。

2枚が上下に重なっているので分厚い袋

2枚が上下に重なっているので分厚い袋 おいしさのヒミツ

おいしさのヒミツ 1枚ずつトレイに入って個包装

1枚ずつトレイに入って個包装 加熱前

加熱前 加熱後(加熱前の写真と180度反対側)

加熱後(加熱前の写真と180度反対側)

名称欄も「ピッツァ」

名称欄も「ピッツァ」 奥のほう

奥のほう 拡大

拡大 近くで撮影

近くで撮影 対岸のシダレザクラに向かって一直線に太い緑

対岸のシダレザクラに向かって一直線に太い緑 上の写真の位置から対岸を拡大

上の写真の位置から対岸を拡大 左端の電柱につながる。奥に見えるのが刈穂橋

左端の電柱につながる。奥に見えるのが刈穂橋 バス停側から。赤い線付近がワイヤー

バス停側から。赤い線付近がワイヤー 反対側から。つるの先端が見えている

反対側から。つるの先端が見えている クズの花(千秋公園で8月上旬撮影)。ほのかに甘い香り

クズの花(千秋公園で8月上旬撮影)。ほのかに甘い香り 2022年は対岸目前のここが限度か?

2022年は対岸目前のここが限度か? 南側

南側 北側

北側 東側歩道から北方向。正面奥は森山

東側歩道から北方向。正面奥は森山 東・上流方向

東・上流方向 「井川橋」

「井川橋」 下流らしく、幅いっぱいに流れ、水量は多め

下流らしく、幅いっぱいに流れ、水量は多め 「井川」

「井川」 「いかわばし」

「いかわばし」  玄関

玄関 「ポートシティハウス秋田」

「ポートシティハウス秋田」 これって…

これって…

(再掲)才八橋(赤い○)周辺のGoogleマップ航空写真。左が下流方向

(再掲)才八橋(赤い○)周辺のGoogleマップ航空写真。左が下流方向 南側(楢山太田町)から。左が仮橋

南側(楢山太田町)から。左が仮橋 北側から。左が新しい橋の橋台、右が旧橋の残骸、さらに右が仮橋

北側から。左が新しい橋の橋台、右が旧橋の残骸、さらに右が仮橋 橋単独ではおおむね完成か

橋単独ではおおむね完成か 仮橋北寄りから上流方向

仮橋北寄りから上流方向 左から新・旧・仮の才八橋

左から新・旧・仮の才八橋 仮橋から上流。この時点では大雨が一息ついて、ほぼ通常の水量

仮橋から上流。この時点では大雨が一息ついて、ほぼ通常の水量 左に振って北側橋台

左に振って北側橋台 2020年9月の状況

2020年9月の状況 上流から

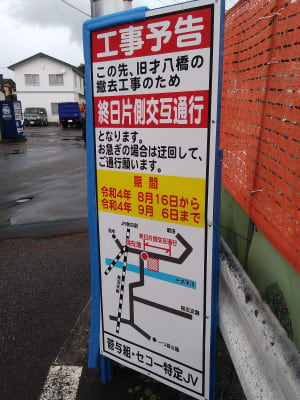

上流から 旧橋撤去工事の規制予告看板

旧橋撤去工事の規制予告看板 現在の姿

現在の姿 2010年撮影

2010年撮影 「秋田県秋田港湾事務所」

「秋田県秋田港湾事務所」

(

( 屋根は丸く、てっぺんのフロアの下は青いのがアクセント

屋根は丸く、てっぺんのフロアの下は青いのがアクセント 予想気温画面

予想気温画面 左がスカスカになってしまうのはしょうがない

左がスカスカになってしまうのはしょうがない

左下の高気圧は1020hPa

左下の高気圧は1020hPa 秋田付近は1000hPa

秋田付近は1000hPa 2022年1月。北側から

2022年1月。北側から

7月7日。上から半分ほど、解体されてしまっていた!

7月7日。上から半分ほど、解体されてしまっていた! 2ブロック北、広小路・久保田町交差点付近

2ブロック北、広小路・久保田町交差点付近 3ブロック西、中通三丁目街区公園(

3ブロック西、中通三丁目街区公園( 7月15日。東側向かい・市民市場北辺から(最初からここで撮れば良かった…)

7月15日。東側向かい・市民市場北辺から(最初からここで撮れば良かった…) 地理院地図より

地理院地図より 二丁目橋たもとの会場東端

二丁目橋たもとの会場東端 「食べ歩きは控えてください。」

「食べ歩きは控えてください。」 車道側に棒でつながったコーンがずらり

車道側に棒でつながったコーンがずらり 「コロナ感染症対策の為、「歩道に座っての」「立ち止まっての」観覧はご遠慮ください。」

「コロナ感染症対策の為、「歩道に座っての」「立ち止まっての」観覧はご遠慮ください。」 「雨天時 地下道 通行禁止」

「雨天時 地下道 通行禁止」 この時点では客はまばら

この時点では客はまばら 今昔マップより。赤い→が湊御蔵の位置

今昔マップより。赤い→が湊御蔵の位置 2012年11月撮影 Gooleマップストリートビューより国道側

2012年11月撮影 Gooleマップストリートビューより国道側 2020年撮影 旧国道側

2020年撮影 旧国道側 旧国道側

旧国道側 国道側。このスロープが客用出入口か

国道側。このスロープが客用出入口か 「ネクステージ 近日オープン」

「ネクステージ 近日オープン」