先週、秋田駅前に、

弘南バス貸切車が来た!

弘南バス貸切車が来た!

ホテルメトロポリタン秋田でお客を降ろした後、広小路を直進して行った。ひょっとしたら、そのまま空で青森県まで戻ったの?

秋田市内でもたまに見かける弘南バスの貸切バスではあるが、遠目でこの車を見た時、なんか違うと感じた。

弘南バスの貸切車は、日野セレガ/いすゞガーラが多数派。この車は三菱ふそうエアロエースなので、その点でまずは珍しい。

そして、車体正面、フロントガラス下の白いスペースが広い。伝統的な塗装では、横方向の帯が正面にも回っているのに、この車はなく、斜め帯。セレガ/ガーラの塗装に合わせた結果かもしれないが、この車体にはなんか物足りない。なお、エアロエースの少し前の小さい車両では、横帯と斜め帯が両方引かれた車両も存在する。

さらに、塗装の色合いがなぜだか違う。※この1台だけ違うのではなく、同車種を中心にほかにも何台かいるようだ。

現行のセレガ/ガーラは、昔と同じ色が受け継がれていると思うのだけど、この車は「濃い」ような。特に、オレンジ色のはずの帯が、赤に近い。

何らかの意図があって色を変えているのか、あるいはかつての秋田市営バスでは、製造メーカーや時期によって、同じ塗装でも色味が異なることがあったけれど、それと同じ現象なのだろうか。

他の車種と比較。

(再掲)日野セレガ 52303-2

(再掲)日野セレガ 52303-2

(再掲)トヨタコースター 21601-2

(再掲)トヨタコースター 21601-2

2001年10月撮影。1987年製いすゞ16204-2。貸切から格下げされ、弘前発五所川原行きの路線で使われていた

2001年10月撮影。1987年製いすゞ16204-2。貸切から格下げされ、弘前発五所川原行きの路線で使われていた

そして、ナンバープレートが!

カラー図柄「弘前210あ・・・1」

カラー図柄「弘前210あ・・・1」

希望ナンバーではあるが「1」!

2020年5月に始まった弘前ナンバー。弘前市内では、路線バス車両で「弘前210あ」の5~7を見ていたが、1の存在は分からなかった。

では、これが(弘南バスで)最初に弘前ナンバーを付けたバス?

そうじゃない。

社番は「30401-2」。三菱ふそう・令和04年製造の01台目-弘前営業所所属を示していて、昨年買ったばかりの新車ということになる。

以前は同じナンバーを別の車が付けていたのか、この車が入るまで1を空けておいたのか。

【6月2日追記・2022年導入の他の車について】弘南バスでは、2022年に三菱ふそうローザの路線仕様も購入(久々のマイクロバスの新車)しており、その30404-2号車は、図柄なしの「弘前210あ3」を付けているとのこと。

ヘッドライトがツリ目の、現行モデル(2019年から)のエアロエース。※スーパーハイデッカーのエアロクィーンとの見分けかたは、エアコンの場所だそうで、エアロエースは屋根上にある。

弘南バスでは、ほかにも何台かあるそうだが、秋田県内のバス事業者ではまだないかもしれない。秋田市教育委員会が2020年から7年間リースしているまんたらめ号(2代目)は、この顔。

後ろもあんまり見慣れないデザイン

後ろもあんまり見慣れないデザイン

(再掲)旧セレガの後部

(再掲)旧セレガの後部

ところで、この車に先立って、秋田中央交通のバスが2台、秋田駅西口バス乗り場を発車していった。

1台前は路線バスのエアロスター

1台前は路線バスのエアロスター

小田急バス中古。3台あったが、最初の1台は廃車になったとのこと。

弘南バスにエアロスターは今はいないが、青森市なら、青森市営バスでたくさんいる。

2台前は秋田空港リムジンバスの旧エアロバス

2台前は秋田空港リムジンバスの旧エアロバス

これも小田急中古。そういえば、この型は弘南バスでは存在感が薄いような。

中央交通は、そこそこ三菱ふそうを使っているが、弘南バスほど多くない(新車はとても少ない)。

秋田駅前で三菱ふそうが3台続行する(かつ他社製バスも、ついでにタクシーなどもいない)のは、珍しいシーンだった。

ところで、日野自動車が三菱ふそうと経営統合する方針であることが発表された。

検査不正で揺れる日野がトヨタ系列から追い出され、三菱ふそうに吸収されるのが実態か。

となると、日野の製品はどうなるのか、「ジェイ・バス」を折半する日野といすゞの関係はどうなるのか、三菱ふそう側でも何らかの変化が起きるのか。

弘南バス貸切車が来た!

弘南バス貸切車が来た!ホテルメトロポリタン秋田でお客を降ろした後、広小路を直進して行った。ひょっとしたら、そのまま空で青森県まで戻ったの?

秋田市内でもたまに見かける弘南バスの貸切バスではあるが、遠目でこの車を見た時、なんか違うと感じた。

弘南バスの貸切車は、日野セレガ/いすゞガーラが多数派。この車は三菱ふそうエアロエースなので、その点でまずは珍しい。

そして、車体正面、フロントガラス下の白いスペースが広い。伝統的な塗装では、横方向の帯が正面にも回っているのに、この車はなく、斜め帯。セレガ/ガーラの塗装に合わせた結果かもしれないが、この車体にはなんか物足りない。なお、エアロエースの少し前の小さい車両では、横帯と斜め帯が両方引かれた車両も存在する。

さらに、塗装の色合いがなぜだか違う。※この1台だけ違うのではなく、同車種を中心にほかにも何台かいるようだ。

現行のセレガ/ガーラは、昔と同じ色が受け継がれていると思うのだけど、この車は「濃い」ような。特に、オレンジ色のはずの帯が、赤に近い。

何らかの意図があって色を変えているのか、あるいはかつての秋田市営バスでは、製造メーカーや時期によって、同じ塗装でも色味が異なることがあったけれど、それと同じ現象なのだろうか。

他の車種と比較。

(再掲)日野セレガ 52303-2

(再掲)日野セレガ 52303-2 (再掲)トヨタコースター 21601-2

(再掲)トヨタコースター 21601-2 2001年10月撮影。1987年製いすゞ16204-2。貸切から格下げされ、弘前発五所川原行きの路線で使われていた

2001年10月撮影。1987年製いすゞ16204-2。貸切から格下げされ、弘前発五所川原行きの路線で使われていたそして、ナンバープレートが!

カラー図柄「弘前210あ・・・1」

カラー図柄「弘前210あ・・・1」希望ナンバーではあるが「1」!

2020年5月に始まった弘前ナンバー。弘前市内では、路線バス車両で「弘前210あ」の5~7を見ていたが、1の存在は分からなかった。

では、これが(弘南バスで)最初に弘前ナンバーを付けたバス?

そうじゃない。

社番は「30401-2」。三菱ふそう・令和04年製造の01台目-弘前営業所所属を示していて、昨年買ったばかりの新車ということになる。

以前は同じナンバーを別の車が付けていたのか、この車が入るまで1を空けておいたのか。

【6月2日追記・2022年導入の他の車について】弘南バスでは、2022年に三菱ふそうローザの路線仕様も購入(久々のマイクロバスの新車)しており、その30404-2号車は、図柄なしの「弘前210あ3」を付けているとのこと。

ヘッドライトがツリ目の、現行モデル(2019年から)のエアロエース。※スーパーハイデッカーのエアロクィーンとの見分けかたは、エアコンの場所だそうで、エアロエースは屋根上にある。

弘南バスでは、ほかにも何台かあるそうだが、秋田県内のバス事業者ではまだないかもしれない。秋田市教育委員会が2020年から7年間リースしているまんたらめ号(2代目)は、この顔。

後ろもあんまり見慣れないデザイン

後ろもあんまり見慣れないデザイン (再掲)旧セレガの後部

(再掲)旧セレガの後部ところで、この車に先立って、秋田中央交通のバスが2台、秋田駅西口バス乗り場を発車していった。

1台前は路線バスのエアロスター

1台前は路線バスのエアロスター小田急バス中古。3台あったが、最初の1台は廃車になったとのこと。

弘南バスにエアロスターは今はいないが、青森市なら、青森市営バスでたくさんいる。

2台前は秋田空港リムジンバスの旧エアロバス

2台前は秋田空港リムジンバスの旧エアロバスこれも小田急中古。そういえば、この型は弘南バスでは存在感が薄いような。

中央交通は、そこそこ三菱ふそうを使っているが、弘南バスほど多くない(新車はとても少ない)。

秋田駅前で三菱ふそうが3台続行する(かつ他社製バスも、ついでにタクシーなどもいない)のは、珍しいシーンだった。

ところで、日野自動車が三菱ふそうと経営統合する方針であることが発表された。

検査不正で揺れる日野がトヨタ系列から追い出され、三菱ふそうに吸収されるのが実態か。

となると、日野の製品はどうなるのか、「ジェイ・バス」を折半する日野といすゞの関係はどうなるのか、三菱ふそう側でも何らかの変化が起きるのか。

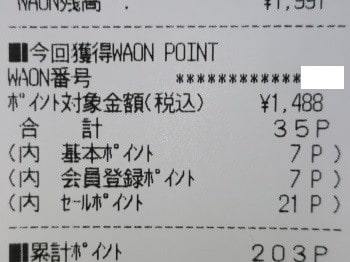

5月27日のレシート

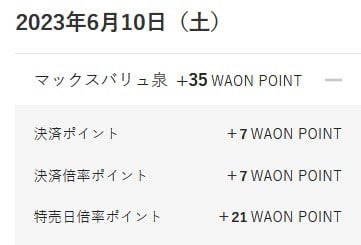

5月27日のレシート smart waonサイトより。変更前後の土日に、基本ポイント2ポイント付与の場合

smart waonサイトより。変更前後の土日に、基本ポイント2ポイント付与の場合

マックスバリュのレシート。なぜか「セールポイント」として表記

マックスバリュのレシート。なぜか「セールポイント」として表記 smart waonサイト。ここでも「特売日倍率ポイント」が登場

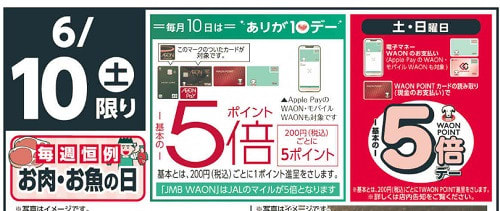

smart waonサイト。ここでも「特売日倍率ポイント」が登場 今までと大差ない掲載

今までと大差ない掲載 隠されていた、自動改札機のSuicaタッチ部が青色に光る

隠されていた、自動改札機のSuicaタッチ部が青色に光る 秋田駅前大屋根通りはすごい人出

秋田駅前大屋根通りはすごい人出 この区間をきっぷで乗ることはもうない、わけでもないか

この区間をきっぷで乗ることはもうない、わけでもないか それもそのはず

それもそのはず デフォルト画面(トップ画面)が変わった

デフォルト画面(トップ画面)が変わった 下りホーム側は入場/出場兼用

下りホーム側は入場/出場兼用 上りホーム側は出場と入場1台ずつ

上りホーム側は出場と入場1台ずつ

てっぺんは透明で光るのか? 背後の飛び出たのがアンテナ?

てっぺんは透明で光るのか? 背後の飛び出たのがアンテナ? 「Suicaのご利用方法」

「Suicaのご利用方法」 「SF入場」※SF=Stored Fare

「SF入場」※SF=Stored Fare 「チャージ専用」

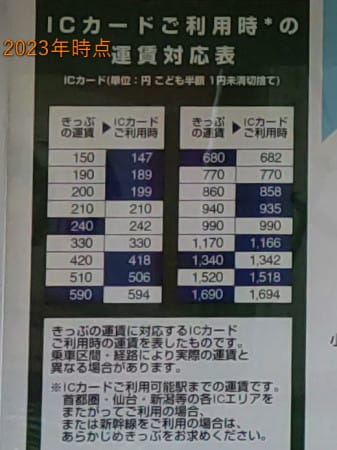

「チャージ専用」 IC運賃199円

IC運賃199円 リード文では「社会見学の途中」

リード文では「社会見学の途中」

中央改札口

中央改札口 「ICカードご利用時の運賃対応表」

「ICカードご利用時の運賃対応表」 のだけど

のだけど 5月22日撮影。「Suicaエリアデビューまで あと05日」

5月22日撮影。「Suicaエリアデビューまで あと05日」 「交通系ICカードは5/27からです」の紙が貼られた

「交通系ICカードは5/27からです」の紙が貼られた 「善光寺」

「善光寺」 「善光寺北」

「善光寺北」 裏面は何も書いていない

裏面は何も書いていない 「善光寺西」

「善光寺西」

「桜枝町」

「桜枝町」 「信大教育学部前」

「信大教育学部前」 吊り下げ金具には、ネジ穴が3つある

吊り下げ金具には、ネジ穴が3つある 右手前

右手前

東進向き正面の信号機

東進向き正面の信号機 交差点西側からのストリートビュー

交差点西側からのストリートビュー 左右が国道406号、右が善光寺方向

左右が国道406号、右が善光寺方向 突き当りが教育学部。右手前が長野市消防局中央消防署。その他は左右とも国関係の庁舎

突き当りが教育学部。右手前が長野市消防局中央消防署。その他は左右とも国関係の庁舎 長野県議員会館。門はレンガ造り

長野県議員会館。門はレンガ造り このいすゞキュービックが、この後、前回記事冒頭の善光寺大門行きになる

このいすゞキュービックが、この後、前回記事冒頭の善光寺大門行きになる 長野駅前の時計はリンゴのオブジェ付き

長野駅前の時計はリンゴのオブジェ付き 一般塗装のいすゞLVキュービックも入っていた

一般塗装のいすゞLVキュービックも入っていた 降りた位置から善光寺方向。この辺は「表参道」

降りた位置から善光寺方向。この辺は「表参道」

本堂の南東角

本堂の南東角 ここが善光寺敷地の北端

ここが善光寺敷地の北端 本堂の裏面

本堂の裏面 境内にあった「善光寺事務局」による看板

境内にあった「善光寺事務局」による看板

丁字路の西方向

丁字路の西方向 西辺。案内標識は敷地内から生える。路線バスも通る

西辺。案内標識は敷地内から生える。路線バスも通る

五城目営業所 16-05

五城目営業所 16-05 (再掲)15-95。小田急は客席の側窓が無着色

(再掲)15-95。小田急は客席の側窓が無着色 16-04。社名表記が大きいのが分かる

16-04。社名表記が大きいのが分かる 1605後部

1605後部 (再掲)1595後部

(再掲)1595後部 現行塗装と並ぶ1604。右・現行塗装車はワンステのはず

現行塗装と並ぶ1604。右・現行塗装車はワンステのはず 紅葉がきれいな11月上旬

紅葉がきれいな11月上旬 「公園内の整備工事を行っています」

「公園内の整備工事を行っています」 2022年12月中旬。雪の中で工事?

2022年12月中旬。雪の中で工事? 2月上旬。工事が終わって封鎖解除されたが、積雪でよく分からない

2月上旬。工事が終わって封鎖解除されたが、積雪でよく分からない 現在

現在 これは?

これは? 読めるほうの注意書き。工事前後で2枚の左右が入れ替わっている

読めるほうの注意書き。工事前後で2枚の左右が入れ替わっている 10月下旬

10月下旬 工事中の12月

工事中の12月 通路が先にできていた

通路が先にできていた 工事後。写真では分かりづらい

工事後。写真では分かりづらい 奥が勝田駅・背後が海浜公園方向。ロードサイド店が並ぶが、裏手はすぐ住宅地

奥が勝田駅・背後が海浜公園方向。ロードサイド店が並ぶが、裏手はすぐ住宅地

「中根 上野」とスペースを入れて表示するのが珍しい

「中根 上野」とスペースを入れて表示するのが珍しい 到着

到着 スタミナ焼肉弁当(おかず部分) 500円

スタミナ焼肉弁当(おかず部分) 500円 税込み150円のはず

税込み150円のはず

できあがり

できあがり 大きな小僧。夜はライトアップされそう

大きな小僧。夜はライトアップされそう ひび割れて、年季の入った小僧

ひび割れて、年季の入った小僧 堂々の5両編成

堂々の5両編成 別の日の1656Mを手形陸橋から

別の日の1656Mを手形陸橋から 土崎駅にて。堂々のGV-E400形×2両編成!

土崎駅にて。堂々のGV-E400形×2両編成! 秋田大橋上流側

秋田大橋上流側 何もない?

何もない? 上は白い板に、船を漕いでいるようなピクトグラム?

上は白い板に、船を漕いでいるようなピクトグラム? うねうね

うねうね たもとがごちゃごちゃ

たもとがごちゃごちゃ ほぼ更地になった

ほぼ更地になった 秋田小橋から下をのぞく。左が自転車店跡

秋田小橋から下をのぞく。左が自転車店跡 県道北側から。左が自転車店跡

県道北側から。左が自転車店跡