いすゞ自動車の路線・自家用大型バス「エルガ」は、2000年に登場した。中型版「エルガミオ」のほうが先で1999年。どちらも20年近く経ち、全国のほとんどの土地で姿を見ることができる。バリアフリーに対応したワンステップ・ノンステップバスの普及にも貢献した。

中型バスが多い秋田市では、エルガミオが圧倒的多数。秋田中央交通は2000年から継続して新車も中古車も導入され、2010年からはノンステップバスも増えている。

一方、エルガは多くはない。秋田県内の路線バス用で“新車で”導入されたものは、

いまだに1台もない【12日訂正・コメント欄の通り、羽後交通でノンステップではないものの、2016年頃にエルガと同型の日野ブルーリボンを新車で導入済みでした。】のではないだろうか。秋田中央交通では

2013年以降、小田急バスのノンステップ中古が継続的に導入され、徐々に数を増やしている。

僕が初めてエルガミオを見たり乗ったりしたのは、上記の通り、中央交通が早期に導入した車。

エルガに乗ったのは、旅先の水戸(関東鉄道か?)で2005年8月が最初。ノンステップバスというものも、その時が初乗車だった。

では、エルガを、そしてノンステップバスを初めて見たのは…

意外にも、秋田市内で、秋田ナンバーの白ナンバーのノンステップのエルガを、2001年より前に目撃した。エルガは2000年6月発売なので、かなり初期のエルガを早々に目撃していたことになり、中央交通のエルガミオよりも先に見たかもしれない。

前モデル「キュービック」とは正反対の丸っこい車体、縦に2灯のヘッドライト、ノンステップバスの低い車体を目の当たりにして斬新に感じたのと、路線バスでない白ナンバーの新車を突然目にして、その謎めいた存在自体に戸惑った。

そのエルガを見た場所柄、公共施設の見学に来た人を乗せてきたと考えられた。車体に愛称らしきものは書かれていたが、所有者や用途は(なんとなく想像はできたが)はっきりとは分からなかった。また、それより後には、1度見かけただけ。

ところが先日、広小路から竿燈大通りで、

このエルガだ!

3度目の遭遇。正面は見たが撮影できず、ドア側は見られなかったが、おそらく18年前と同じ姿で走っていた。

細部をまとめておく。

青みがかった緑色ほぼ1色の塗装。正面と後部には文字や絵はなく、スロープ付き車いすマークだけ。側面にはちょっとした模様と文字が書かれている(後述)。

「ノンステップバス」の表記もない。昔見た時、どうしてノンステップバスだと分かったんだろう。前ドア越しに床を見たのか、それともエルガ=ノンステという思いこみ?

自家用だから行き先表示器はなく所有者名が書かれるでもなく、正面フロントガラスの上は黒く塗りつぶされている。客席の窓やリアウィンドウは濃い黒色。

一般的なエルガ・エルガミオでは、正面行き先表示器もリアウィンドウも、平面。ところが、この車は上のリアウィンドウの写真で分かるかと思うが、屋根上にも少しかかって湾曲というかL字型になっているように見える。正面の行き先表示器相当部分も同じデザイン。ガラス自体が湾曲しているのではなく、そう見えるように塗装されているのか。

客席窓は、上固定・下スライドのT字窓。路線バス用に多い、上スライド・下固定の逆T字窓とは違う。ネット上の数少ない情報と写真によれば、ドア側は路線バスのように、前と中央部の2か所で、引き戸や折り戸でなくグライドスライドドア(当時は採用例があり、中央交通の小田急中古の一部にも採用)。

真横から。タイヤホイールが銀色ピカピカ

黒くて写真では分かりにくいが、写真左・いちばん後ろの窓部分は、ガラスではなく壁(ボディ)に網状の穴があって、見慣れたバスとは異なっている。

走行音は、トルクコンバーター式オートマチックトランスミッションらしきもの。

この点から、少し珍しい「type-B」のエルガであることが分かった。

エルガに限らず現在の中・大型ノンステップバスは、中ドアより後方は1~2段高くなっていて、ほんとうにノンステップなのは車内前方だけ。

しかし、黎明期のノンステップバスは、通路部分が後ろまでずっとノンステップでフルフラット(後方は座席部分だけ高い)のものもあった。

エルガでは、2005年までは前方だけノンステップなものを「type-A」、フルフラットなのを「type-B」として、両方ラインナップされていたそうだ。

type-Bでは、床下スペースが限られるので、最後部の客席に相当する部分をエンジンルームにして埋めたり、マニュアル車の設定がなかったり、通路の傾斜がきつかったりといった問題、高価(2100万円程度で、type-Aより300万円ほど高かったようだ)だったこともあって、消えてしまったようだ。

なお、type-Bのオートマトランスミッションはドイツ・ZF製、type-AのAT仕様はアメリカ・アリソン製で、どちらもレバーでなくボタン選択式ながら別物だそう。(エルガミオは自社開発のはず)

type-Bは、路線バスでは公営事業者が多く導入していて、近年、その中古が地方に出回っている。

実は、秋田にも来ている。

東京都交通局の中古が、2016年から羽後交通に導入されていて、横手や本荘に配置。本荘営業所の車は、急行バスで秋田市内にも来ている(記事にしようと思いつつ、タイミングを逃していました)。【2019年4月4日追記】その後、担当路線固定や廃車により、2018年頃になると、都営中古のエルガが秋田市内へ来ることはなくなってしまった。

羽後交通の元都バスエルガtype-B

後部側面

羽後交通の塗装では、側面最後部が白く塗られていて、type-Bの特徴が分かりやすい。

緑の自家用バスも、羽後交通も、リアウィンドウ下に横長のフタがあるのも特徴的。おそらく同時期製造でもtype-Aにはない。

羽後交通の元都バスは2001年頃製造、秋田中央交通に最初に来たエルガ(type-A)「977」も2001年製のようだ。

【2019年2月23日追記】名古屋市交通局のtype-Bのエルガは、愛好家に「馬刺し」と呼ばれることを知った。由来を調べたらtype-Bのエルガは型式に「LV834」が共通して付くことから、834の語呂合わせでバサシらしい。全国的に通用する呼称ではないようだ。なお、同時期のtype-Aは「LV234」。

話を戻して、緑の自家用バス。

控えめに書かれた名前は、

虹色グラデーションで「のーまらいなー」

当時は「ノーマライゼーション」という言葉がちょっと流行っていた(バリアフリーやユニバーサルデザインほどではなく、一般に定着してもいない)かと思うが、それを意識した名称のようだ。

となると、福祉関係の用途のバスかと、前から予想していた。

今回、改めてネットで調べて、正体が分かった。

秋田県(県庁)福祉保健部 福祉相談センターが管轄する、

身体障害者福祉バス・愛称「のーまらいなー号」。←ひらがな+「号」が正式な愛称ってこと?

同センター発行「業務概要」によれば、

「身体障害者の社会活動等への移動支援として、車椅子対応型バスを運行している。」

「利用対象者 : 身体障害者及び関係団体、特別支援学校・施設等」

「乗車可能人員 : 29人(車椅子固定4名分を含む)」

研修やスポーツ行事のための移動での使用が原則らしい。どこにも書いていないけれど、運転手付きで、無料で借りられるということかな。

社会福祉法人秋田県身体障害者福祉協会の2001年5月29日発行「身障秋田」によれば、

同じ目的の「はまなす号」というバスがあって、その後継がのーまらいなー。

のーまらいなーは、車高を23センチまで下げられ、中扉は電動・前扉は手動のスロープ付き。座席はリクライニングする。

県立勝平養護学校(後述)のホームページによれば、前方運転席側は路線バスのような1人掛けの座席(リクライニングしなそう)で、その通路に車いすを固定でき、後部の席は自家用バスのように背もたれが高く、白いカバー付きの2人掛け。天井はパイプだけでつり革なし。

県センターの「業務概要」には、年度別の利用実態も掲載されており、分かった範囲で利用回数をまとめると、

平成19(2007)年度は43回、2008年度22回、2009年度21回、2010年度11回、2011年度8回、2012年度12回、2013年度19回、2014年度21回、2015年度19回。

2008年度以降は極端に少なくなり、2010年度にさらに減っている。その後、盛り返したが、近年は不明。

2011年度だけの落ちこみは東日本大震災の影響かもしれない。

2010年に減少した理由。この年に、秋田市内にあった県立勝平養護学校と県立秋田養護学校が統合されて、県立きらり支援学校が開校したためではないだろうか。勝平養護では、スクールバスがなく、のーまらいなーで校外学習を行なっていたそうだ。きらり支援では、スクールバスを保有(※)しているため、のーまらいなーを借りなくても済むようになったのかもしれない。

※敷地を共有する他の特別支援学校と共用で、エアロスター(これも中央交通より先に、新車で導入)やマイクロバスと、複数台ある。

自治体が所有する自家用バスとしては、これまで

各市町村が所有するバス、秋田市関係では

やまびこ号やまんたらめ号、

自然科学学習館のバスを紹介した。

まんたらめ号には「秋田市太平山自然学習センター」とはひとことも書いておらず、初見の人はヘンな名前の謎のバスだと思われるに違いないが、のーまらいなーも同じことになる。

これらには購入・維持管理費用がかかるわけで、その都度緑ナンバーのバスを借りるのと比べてどうなのかということになろう。

上記の数字を見ると、のーまらいなーの出番は極めて低い。まんたらめ号や自然科学学習館のバスは年に60回は稼働(市内小中学校が1回ずつ)しているはず。弘前大学農学生命科学部で

35年間使われた自家用バスも、年45日程度(同日に2往復する場合あり)走っていた(弘南バスに引き取られた今は、どのくらいかな?)。

のーまらいなーの意義からすれば、特殊な装備が求められ、かつ採算は二の次なのだと思うけれど、こう少なくていいのだろうか。

秋田県庁のホームページを見ても、のーまらいなーに関する記述はかなり少なく、利用申し込み方法を見つけるのにも苦労するありさま。積極的には使ってもらいたがっていない感じさえする。

それに、とある障害者団体がレクリエーション行事でのーまらいなーを借りようとしたら、研修が主目的ではないとして断られた事例もあったそうで、なんか秋田県は厳格に運用していそう。秋田県以外の県や市でも、同じ目的のバスが存在するが、それらは「身体」が付かない「障害者福祉バス」という呼称が多く、もう少し広範囲の人たちが使えそうな感じもする。レクリエーションでも使えると明示している自治体もある。

のーまらいなーも、利用対象者・用途を広げる(多少の費用負担を求めてもいいかも)とか、テコ入れすれば、もっと有効に使えそう。20年近い車齢ながら、まだきれいなんだから、もったいない。

【13日追記】いわゆる「白バス行為」というのがあるが、このような福祉目的であっても、あちこち観光するようなものは、白バス行為に該当するらしい。県外の自治体ではその旨明記しているところもあるし、レクリエーションで利用できる横浜市では、観光バス会社に委託しているようで緑ナンバーのバスが使われている。したがって、のーまらいなーが無料の白ナンバーである以上、レクリエーションには使えないということなのかもしれない。

あるいは、いっそ、車両の購入・維持も含めて全面的に民間に委託するとかして、のーまらいなーは廃止・売却すればいいのでは?

路線仕様と極端には違わないはずだし、同型車を保有する羽後交通さんが引き取ってくれるかも?!

のーまらいなーの正体は分かった。

おそらく秋田県初のエルガかつノンステップバスという、記念すべき車が、今も活躍していることも分かった。

※のーまらいなーのほかにも、教習車やスクールバスとして、中央交通の中古車より先に、新車でエルガが何台か導入されている。

次にのーまらいなーに遭遇できるのは、いつだろうか。

【2020年1月29日追記】

のーまらいなー号が、2019年11月で廃止されたことが判明。

NHK秋田放送局が、2020年1月28日に「医療的ケア児利用の福祉バス廃止」として報道したもの。

「県の福祉バスが、廃止されたことがわかりました。」と、廃止から2か月経ってからの報道だが、他のマスコミは伝えていない。“遅いスクープ”?

秋田 NEWS WEBより

追加した画像のように、車両の外観と内部の映像が流れた。雪がわずかに積もり、隣に支援学校のスクールバスらしきバスもある場所に置かれている。最近の撮影かもしれないが、のーまらいなーにはナンバープレートが付いている。

報道では、

「県の身体障害者福祉バス、通称「のーまらいなー号」です。」

「県教育庁などによりますと、この福祉バスは、医療的なケアが日常的に必要な子どもたちが、特別支援学校の校外学習などで出かける際、保護者が同乗することを条件に利用することができ、ほかの子どもたちと一緒に出かけられる移動手段になってきました。」

「およそ19年がたち、老朽化が進んでいる上、利用回数も減少傾向にあることから、県は去年11月で廃止した」

後継のバスは導入しないそうで、はまなす号→のーまらいなー号の流れも途絶える。

県は今後は「「福祉タクシー」の利用を検討しているということです。」。

ただ「ほかの子どもたちと同じ乗り物に乗って出かけられなくなるほか、タクシーの利用料がかかり、保護者の負担が増える可能性がある」として、保護者から対策を求める声もでている。

ペアリング バタークリーム&アーモンドクリーム

ペアリング バタークリーム&アーモンドクリーム

8の字

8の字 これがロゴ?

これがロゴ? 力あんぱん もち入 323kcal

力あんぱん もち入 323kcal 平べったいけれど、ぺしゃんこではなくふかふか

平べったいけれど、ぺしゃんこではなくふかふか ちょっと違った

ちょっと違った ペアリング バタークリーム&アーモンドクリーム

ペアリング バタークリーム&アーモンドクリーム

8の字

8の字 これがロゴ?

これがロゴ? 力あんぱん もち入 323kcal

力あんぱん もち入 323kcal 平べったいけれど、ぺしゃんこではなくふかふか

平べったいけれど、ぺしゃんこではなくふかふか ちょっと違った

ちょっと違った

7月13日。再び濁流&増水(手前が上流方向)

7月13日。再び濁流&増水(手前が上流方向) 残っている!

残っている! (再掲)

(再掲) 根元を拡大

根元を拡大 奥が上流

奥が上流 真上から

真上から 左にコイ、流木の根元付近では黒いカメが日向ぼっこ

左にコイ、流木の根元付近では黒いカメが日向ぼっこ 水が渦を巻いている

水が渦を巻いている なんと!(7月24日)

なんと!(7月24日)

(再掲)市営バス設置ナールの「築地北丁」下り

(再掲)市営バス設置ナールの「築地北丁」下り (再掲)JTCウインRの「築地北丁」上り

(再掲)JTCウインRの「築地北丁」上り 「築地北丁」「KITACHO」になってる!(TUは訓令式のままだけど)

「築地北丁」「KITACHO」になってる!(TUは訓令式のままだけど) (再掲)

(再掲)

「港中央二丁目」下り(斜めから撮影してしまったので、ゆがんでいます)

「港中央二丁目」下り(斜めから撮影してしまったので、ゆがんでいます) 「港南二丁目」

「港南二丁目」 下り卸町四丁目

下り卸町四丁目 「川元むつみ町」下り側

「川元むつみ町」下り側 (再掲)交通局時代のカットシール表示

(再掲)交通局時代のカットシール表示 (

( (再掲)バスロケ。接近表示部分もゴナ

(再掲)バスロケ。接近表示部分もゴナ (再掲)

(再掲) (再掲)「千代田町」

(再掲)「千代田町」 (再掲)2011年夏新設・背の高いタイプ「築山小学校前」

(再掲)2011年夏新設・背の高いタイプ「築山小学校前」 (再掲)2012年夏新設/2013年春新設・いずれも背の高いタイプ「ねぶり流し館前」 ※2012年設置は循環バス用で、後に専用デザイン化

(再掲)2012年夏新設/2013年春新設・いずれも背の高いタイプ「ねぶり流し館前」 ※2012年設置は循環バス用で、後に専用デザイン化 2013年春台座ごと更新・背の高いタイプ「美術大学前」

2013年春台座ごと更新・背の高いタイプ「美術大学前」 (再掲)2014年春新設・頭でっかちタイプ「八幡田一丁目」

(再掲)2014年春新設・頭でっかちタイプ「八幡田一丁目」 2016年春表示板のみ更新「秋田城跡歴史資料館前」

2016年春表示板のみ更新「秋田城跡歴史資料館前」 2016年春頃台座ごと更新・頭でっかちタイプ「秋大糠塚官舎前」

2016年春頃台座ごと更新・頭でっかちタイプ「秋大糠塚官舎前」 (再掲)2017年春新設・背の高いタイプ「県庁市役所前」

(再掲)2017年春新設・背の高いタイプ「県庁市役所前」 2017年秋頃表示板のみ更新「高野二区」

2017年秋頃表示板のみ更新「高野二区」 (再掲)秋北バス「城南小学校前」

(再掲)秋北バス「城南小学校前」

2017年秋頃表示板のみ更新「八橋大畑」

2017年秋頃表示板のみ更新「八橋大畑」 (再掲)交通局設置

(再掲)交通局設置 移管直後設置。最近の撮影なので、上の千代田町と比べると社名が薄れ、黄色が退色しているのが分かる

移管直後設置。最近の撮影なので、上の千代田町と比べると社名が薄れ、黄色が退色しているのが分かる (再掲)最近設置

(再掲)最近設置 「大町通り」バス停

「大町通り」バス停 (再掲)以前の表示板は角型

(再掲)以前の表示板は角型 (再掲)「秋田ニューシティ前」時代

(再掲)「秋田ニューシティ前」時代 上の再掲写真とほぼ同じ位置。向かいの建物が消えた

上の再掲写真とほぼ同じ位置。向かいの建物が消えた (再掲)横金線で共用として使われていた当時

(再掲)横金線で共用として使われていた当時 (再掲)

(再掲) 更新後

更新後 台座・支柱とも交換(おそらく両方向とも。写真は新屋方面側)

台座・支柱とも交換(おそらく両方向とも。写真は新屋方面側) 丸いポスト

丸いポスト (再掲)今年4月

(再掲)今年4月 千秋公園を背に。向かいが小公園跡

千秋公園を背に。向かいが小公園跡 西側から。舗装ははがされた

西側から。舗装ははがされた 東側から

東側から 石垣がはがされた跡

石垣がはがされた跡 (再掲)昨年秋

(再掲)昨年秋 こちらも表面がはがされ、穴が掘られた

こちらも表面がはがされ、穴が掘られた 二の丸へ上がる階段から見下ろす

二の丸へ上がる階段から見下ろす 南東側から。向かいが西武とアゴラ広場

南東側から。向かいが西武とアゴラ広場 絵をかいている

絵をかいている 11日午後時点

11日午後時点

広小路・三宅ビル前交差点から

広小路・三宅ビル前交差点から 現在のアゴラチャイム下

現在のアゴラチャイム下 置き時計…

置き時計… このエルガだ!

このエルガだ! 真横から。タイヤホイールが銀色ピカピカ

真横から。タイヤホイールが銀色ピカピカ 羽後交通の元都バスエルガtype-B

羽後交通の元都バスエルガtype-B 後部側面

後部側面 虹色グラデーションで「のーまらいなー」

虹色グラデーションで「のーまらいなー」 秋田 NEWS WEBより

秋田 NEWS WEBより 火曜と木曜の賞品

火曜と木曜の賞品 金曜の賞品

金曜の賞品 火曜日

火曜日 金曜日

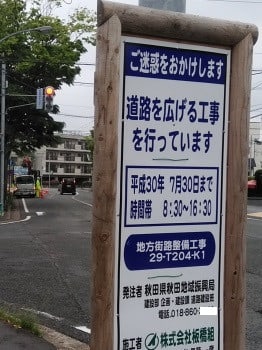

金曜日 「道路を広げる工事を行っています」

「道路を広げる工事を行っています」 (再掲)東側から民家解体前

(再掲)東側から民家解体前 2017年5月

2017年5月 かなり広くなる印象

かなり広くなる印象 左は前から広かった側・右が拡幅中

左は前から広かった側・右が拡幅中 車道の断面

車道の断面 ついに(ほぼ?)完成!

ついに(ほぼ?)完成! 西側から

西側から 少し引いて

少し引いて 工事前

工事前 工事後

工事後 工事中。車道は工事前と同じ状況

工事中。車道は工事前と同じ状況 工事後

工事後

早春・右岸から。右が河口方向

早春・右岸から。右が河口方向 先週の連日の雨降りの前の晴天

先週の連日の雨降りの前の晴天 新屋排水樋門

新屋排水樋門 下流方向・木の向こうに雄物新橋

下流方向・木の向こうに雄物新橋 雄物新橋の下をくぐる

雄物新橋の下をくぐる 左が崖だけど草に覆われている

左が崖だけど草に覆われている 右が雄物新橋

右が雄物新橋 柵と看板

柵と看板 「この先管理用通路につき一般の方の通行はご遠慮ください」

「この先管理用通路につき一般の方の通行はご遠慮ください」