当ブログで何度も取り上げてきた、(主に秋田県道の)歩道の融雪装置(ロードヒーティング)。

昨年11月の記事で紹介したように、老朽化に伴う更新工事が行われている県道の「竿燈大通り」のうち、今年度工事が行われた区間(二丁目橋~ダイワロイネットホテル~日銀秋田支店脇)では、更新前に敷かれていたブロック(インターロッキングというのかな?)を、更新後に再度敷き直す“再利用”が行われていた。

ブロック自体を新品に全更新するよりはコストがかからないだろうし、その一方で点字ブロックだけは新基準に対応してか、視認性の高い黄色いもの(弱視の人が認識しやすい)に更新されており、秋田県もコスト削減とバリアフリーを考慮してくれたのかと、好意的に感じていた。

ただし、ブロックは道幅やマンホール等の事情により、カットされて不整形のものがある。劣化するなど再利用に耐えないものもあるかもしれない。ジグソーパズルほどではないが、うまく元通りに収まるか、若干不安でもあった。

ともかく、工事終了後は従来よりも装置の利きがよくなり、今冬後半は歩きやすい歩道だった。最近はすっかり春めいて、もう融雪装置が稼働する機会はなさそうだが、改めて現場を見てみた。

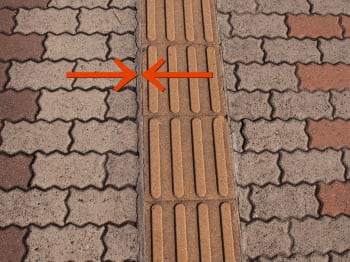

最初に着工した区画の日銀秋田支店脇

最初に着工した区画の日銀秋田支店脇

矢印で挟んだ部分は、通常のブロックと点字ブロックの間に、セメントのようなものを流してすき間を埋めている。これですき間のつじつま合わせをしているのかもしれないが、全体的に見れば、ほぼ元通りになっており素人目には更新前と区別が付かない。上手いものだ。

1ブロック東へ進み、最後まで工事が行われていた区画。

ダイワロイネットホテル前(交通公社前バス停付近)

ダイワロイネットホテル前(交通公社前バス停付近)

矢印の部分は、以前の波形でなく長方形のブロックが敷かれている。新しいもののようだ。他にも畳数枚分(?)程度に渡り、新品らしきブロックが敷かれた一角があった。

やっぱりブロックが足りなくなったのかな? まあ、あまり目立たないし、全体的にはコスト削減にはなっただろうから、いいかな。

そして“再利用”したブロック

ブロックのすき間に吸い殻や枯れ葉が詰まっている、というか、この一角は全体的にスカスカに見える。

通常、ブロックとブロックの間(目地)には、砂を入れて押し固めているはず。実際、この区画の他の大部分もそうなっている。そうすることでブロックが安定するのだろうし、すき間に物が挟まることもない(雑草やコケが生えることはあるけど)。

だけど、この部分だけは、目地が入っていないように見える。何か事情があって、あえてここだけ目地を入れていないのだろうか?

さらに、

こちらは砂が入っているようだが、目地が広すぎる

こちらは砂が入っているようだが、目地が広すぎる

中央の3つのブロックは、両隣のよりも明らかに縦方向が短い。

同じ場所を横から見ると

ブロックに高低差がありデコボコしてる

ブロックに高低差がありデコボコしてる

素人が差し出がましいが、ちょっと雑じゃありません?

ブロックの間の目地がなくすき間があっては、細いヒールの靴・杖などが挟まってしまうだろうし、ゴミがたまりやすい。車椅子やベビーカーの通行に支障があるかもしれない。

段差でつまづくかもしれない。

広すぎる目地からは“ど根性”植物が生えてくるかもしれない。

さらに、長い目で見れば、凹凸が増幅したり、ブロック自体や下の融雪装置の耐久性に関わるかもしれない。

↑憶測です。専門家や詳しい方のご意見をいただけるとありがたいのですが…

こんな工事は、「ジグソーパズルができなくてイライラして、無理矢理ピースをはめ込んだ」のと同じようなものじゃないだろうか。

工事中の看板はないから、これで完成していると思われるが、発注者の秋田県は現地の確認をしたのだろうか?

ここの地下を走る総工費700億のトンネルの管理で手一杯ですか?

【3月10日追記】その後の経過

そして、山王十字路南側の新国道(という名の県道)では、ブロック敷きや舗装前ながらも、融雪設置が完了した場所を通行できるようにしてくれていた。

こちらはブロック敷きでなく、アスファルト舗装をするのかもしれないが、マンホールなど出っ張りの部分はつまずかないように、ゴム製のマットを敷いて歩きやすくしていくれている。

でも、それ以後の工事がまったく進んでいないような気が…

1車線分が無駄になってます(雪の積もった部分)

1車線分が無駄になってます(雪の積もった部分)

看板によれば工期は3月中旬までのはず。

「予定より大幅に早く終わっちゃいかん」とかいうお役所の決まり事があるのかもしれないが、車線が1つ減っていることにより、県民の移動時間や環境面での損失が出ているはずだし、歩行者にしても早くしっかりした歩道を歩きたい。吹雪&積雪時には一生懸命工事をやり、穏やかな天候になった今は何にもしていないってのもおかしな話。

やっぱり秋田県庁のやることって、僕にはよく分からない。

【3月1日追記】上の画像は10日ほど前に撮影したものです。今日、久しぶりに通ったところ、工事区間の半分強程度の部分でアスファルト舗装がされていました。この記事の後半で紹介しています。

* * *

ところで、2月19日付の地方紙・秋田さきがけ新報「秋田市」面「数の深層真相」で、歩道の融雪装置を取り上げていた。それによれば、

秋田市の歩道の融雪装置は「市道10.9キロ、県道18.4キロ、国道0.3キロの総延長29.6キロに設置されている。」

「県道は11.6キロを地下水で温めており、水温15度前後の水をくみ上げ、歩道の下に埋めた配管を循環させ、また地下に戻している。」

「県道の場合、制御板(←原文のまま。制御“盤”の方がいいんじゃない?)のセンサーで気温0度以下を観測し、かつ水分を感知した時に融雪装置が作動するのが一般的。」

「県道と国道では新たに融雪装置を設ける予定は今のところない」(←秋田市内でってことかな?)

「(秋田)市は中通の中央通りに約1.3キロの電熱式融雪歩道の整備を進めている。」

といったことが分かった。

秋田市道の中央通りはやっぱり融雪装置がなかったのか。(積雪時)

でも、「電熱式」ってランニングコストがかかりそうだけど。臨海大橋のように風力もしくは太陽光でも使うのかな?

そして中央通りは北都銀行本店前交差点から秋田駅前交差点(JR秋田支社前)まで約850メートル。両側だとすれば1.7キロ。融雪設置が1.3キロとは中途半端だが、再開発事業とも関係しているのかもしれない。

昨年11月の記事で紹介したように、老朽化に伴う更新工事が行われている県道の「竿燈大通り」のうち、今年度工事が行われた区間(二丁目橋~ダイワロイネットホテル~日銀秋田支店脇)では、更新前に敷かれていたブロック(インターロッキングというのかな?)を、更新後に再度敷き直す“再利用”が行われていた。

ブロック自体を新品に全更新するよりはコストがかからないだろうし、その一方で点字ブロックだけは新基準に対応してか、視認性の高い黄色いもの(弱視の人が認識しやすい)に更新されており、秋田県もコスト削減とバリアフリーを考慮してくれたのかと、好意的に感じていた。

ただし、ブロックは道幅やマンホール等の事情により、カットされて不整形のものがある。劣化するなど再利用に耐えないものもあるかもしれない。ジグソーパズルほどではないが、うまく元通りに収まるか、若干不安でもあった。

ともかく、工事終了後は従来よりも装置の利きがよくなり、今冬後半は歩きやすい歩道だった。最近はすっかり春めいて、もう融雪装置が稼働する機会はなさそうだが、改めて現場を見てみた。

最初に着工した区画の日銀秋田支店脇

最初に着工した区画の日銀秋田支店脇矢印で挟んだ部分は、通常のブロックと点字ブロックの間に、セメントのようなものを流してすき間を埋めている。これですき間のつじつま合わせをしているのかもしれないが、全体的に見れば、ほぼ元通りになっており素人目には更新前と区別が付かない。上手いものだ。

1ブロック東へ進み、最後まで工事が行われていた区画。

ダイワロイネットホテル前(交通公社前バス停付近)

ダイワロイネットホテル前(交通公社前バス停付近)矢印の部分は、以前の波形でなく長方形のブロックが敷かれている。新しいもののようだ。他にも畳数枚分(?)程度に渡り、新品らしきブロックが敷かれた一角があった。

やっぱりブロックが足りなくなったのかな? まあ、あまり目立たないし、全体的にはコスト削減にはなっただろうから、いいかな。

そして“再利用”したブロック

ブロックのすき間に吸い殻や枯れ葉が詰まっている、というか、この一角は全体的にスカスカに見える。

通常、ブロックとブロックの間(目地)には、砂を入れて押し固めているはず。実際、この区画の他の大部分もそうなっている。そうすることでブロックが安定するのだろうし、すき間に物が挟まることもない(雑草やコケが生えることはあるけど)。

だけど、この部分だけは、目地が入っていないように見える。何か事情があって、あえてここだけ目地を入れていないのだろうか?

さらに、

こちらは砂が入っているようだが、目地が広すぎる

こちらは砂が入っているようだが、目地が広すぎる中央の3つのブロックは、両隣のよりも明らかに縦方向が短い。

同じ場所を横から見ると

ブロックに高低差がありデコボコしてる

ブロックに高低差がありデコボコしてる素人が差し出がましいが、ちょっと雑じゃありません?

ブロックの間の目地がなくすき間があっては、細いヒールの靴・杖などが挟まってしまうだろうし、ゴミがたまりやすい。車椅子やベビーカーの通行に支障があるかもしれない。

段差でつまづくかもしれない。

広すぎる目地からは“ど根性”植物が生えてくるかもしれない。

さらに、長い目で見れば、凹凸が増幅したり、ブロック自体や下の融雪装置の耐久性に関わるかもしれない。

↑憶測です。専門家や詳しい方のご意見をいただけるとありがたいのですが…

こんな工事は、「ジグソーパズルができなくてイライラして、無理矢理ピースをはめ込んだ」のと同じようなものじゃないだろうか。

工事中の看板はないから、これで完成していると思われるが、発注者の秋田県は現地の確認をしたのだろうか?

ここの地下を走る総工費700億のトンネルの管理で手一杯ですか?

【3月10日追記】その後の経過

そして、山王十字路南側の新国道(という名の県道)では、ブロック敷きや舗装前ながらも、融雪設置が完了した場所を通行できるようにしてくれていた。

こちらはブロック敷きでなく、アスファルト舗装をするのかもしれないが、マンホールなど出っ張りの部分はつまずかないように、ゴム製のマットを敷いて歩きやすくしていくれている。

でも、それ以後の工事がまったく進んでいないような気が…

1車線分が無駄になってます(雪の積もった部分)

1車線分が無駄になってます(雪の積もった部分)看板によれば工期は3月中旬までのはず。

「予定より大幅に早く終わっちゃいかん」とかいうお役所の決まり事があるのかもしれないが、車線が1つ減っていることにより、県民の移動時間や環境面での損失が出ているはずだし、歩行者にしても早くしっかりした歩道を歩きたい。吹雪&積雪時には一生懸命工事をやり、穏やかな天候になった今は何にもしていないってのもおかしな話。

やっぱり秋田県庁のやることって、僕にはよく分からない。

【3月1日追記】上の画像は10日ほど前に撮影したものです。今日、久しぶりに通ったところ、工事区間の半分強程度の部分でアスファルト舗装がされていました。この記事の後半で紹介しています。

ところで、2月19日付の地方紙・秋田さきがけ新報「秋田市」面「数の深層真相」で、歩道の融雪装置を取り上げていた。それによれば、

秋田市の歩道の融雪装置は「市道10.9キロ、県道18.4キロ、国道0.3キロの総延長29.6キロに設置されている。」

「県道は11.6キロを地下水で温めており、水温15度前後の水をくみ上げ、歩道の下に埋めた配管を循環させ、また地下に戻している。」

「県道の場合、制御板(←原文のまま。制御“盤”の方がいいんじゃない?)のセンサーで気温0度以下を観測し、かつ水分を感知した時に融雪装置が作動するのが一般的。」

「県道と国道では新たに融雪装置を設ける予定は今のところない」(←秋田市内でってことかな?)

「(秋田)市は中通の中央通りに約1.3キロの電熱式融雪歩道の整備を進めている。」

といったことが分かった。

秋田市道の中央通りはやっぱり融雪装置がなかったのか。(積雪時)

でも、「電熱式」ってランニングコストがかかりそうだけど。臨海大橋のように風力もしくは太陽光でも使うのかな?

そして中央通りは北都銀行本店前交差点から秋田駅前交差点(JR秋田支社前)まで約850メートル。両側だとすれば1.7キロ。融雪設置が1.3キロとは中途半端だが、再開発事業とも関係しているのかもしれない。

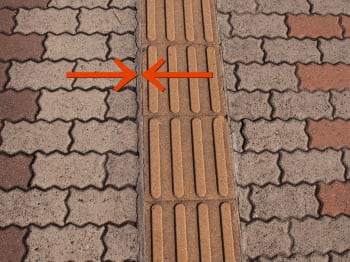

白いボディに赤いラインの3両編成のディーゼルカー

白いボディに赤いラインの3両編成のディーゼルカー ロゴマークもあります

ロゴマークもあります 真ん中の車両の屋根

真ん中の車両の屋根 長旅を終えて車両基地へ帰るところ

長旅を終えて車両基地へ帰るところ 屋根の下と外の明暗差が激しくて分かりづらいですが

屋根の下と外の明暗差が激しくて分かりづらいですが 下り側の先頭・3号車

下り側の先頭・3号車 上り側の先頭・1号車

上り側の先頭・1号車 五人組

五人組 揃って窓から顔を出してる

揃って窓から顔を出してる 「そばっち」

「そばっち」 「おもっち」ずんだ餅かな?

「おもっち」ずんだ餅かな? 目立つ

目立つ 「Kenji withわんこきょうだい」もインパクトがあって楽しい列車だ

「Kenji withわんこきょうだい」もインパクトがあって楽しい列車だ 2月10日

2月10日 枠と柱ができていた!

枠と柱ができていた! 工事中とは反対側の北側(青森寄り)

工事中とは反対側の北側(青森寄り) 再び南側

再び南側 「平成22年1月31日まで」ってもう過ぎてますけど?!

「平成22年1月31日まで」ってもう過ぎてますけど?! 6両編成の「こまち」

6両編成の「こまち」 チョコの色違いの包装

チョコの色違いの包装 「Takeya」

「Takeya」 裏面

裏面 後ろから前への一方通行

後ろから前への一方通行 縦長白地に青文字で縦書きで「停止位置」

縦長白地に青文字で縦書きで「停止位置」 曲がったり錆びたりせず状態はいい

曲がったり錆びたりせず状態はいい 「Suicaロッカー」

「Suicaロッカー」 操作部分。タッチパネルとおなじみの黒いSuicaリーダーがある

操作部分。タッチパネルとおなじみの黒いSuicaリーダーがある 空いている他のロッカーの場所まで分かる!

空いている他のロッカーの場所まで分かる! Suicaで決済してもレシート(ご利用証明)が出てきた

Suicaで決済してもレシート(ご利用証明)が出てきた あった!(左半分)

あった!(左半分) 仙台のとは違う機種だが、画面は似ている

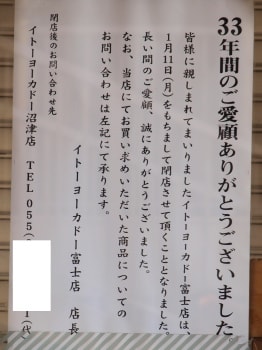

仙台のとは違う機種だが、画面は似ている 先日、静岡県のJR東海身延線の無人駅にて

先日、静岡県のJR東海身延線の無人駅にて JR東日本の簡易改札機(写真は新幹線用)

JR東日本の簡易改札機(写真は新幹線用)

「富士山ナンバー」で、ピンクの「PASMO」シール

「富士山ナンバー」で、ピンクの「PASMO」シール 電柱にトラがいた

電柱にトラがいた 上には「トラちゃんボタンをおしてね」と表示板がある

上には「トラちゃんボタンをおしてね」と表示板がある 写真では分かりにくいが、肉眼では目立つ

写真では分かりにくいが、肉眼では目立つ 幹線道路沿いの植え込み

幹線道路沿いの植え込み なんと「キダチアロエ」の花だ!

なんと「キダチアロエ」の花だ! 東海道本線富士駅

東海道本線富士駅 線路の反対側から(右端が駅)

線路の反対側から(右端が駅) 看板だけが残るのがむなしい

看板だけが残るのがむなしい

「33年間のご愛顧ありがとうございました」

「33年間のご愛顧ありがとうございました」 市街地の道路

市街地の道路 怖い

怖い 八橋(やばせ)運動公園内

八橋(やばせ)運動公園内 斜面にはたくさんの靴とそりの跡(下から上を見上げて撮影)

斜面にはたくさんの靴とそりの跡(下から上を見上げて撮影) 太平山も美しい

太平山も美しい 「協会けんぽ・全国健康保険協会秋田支部」となっていた

「協会けんぽ・全国健康保険協会秋田支部」となっていた 壁面に大きく「協会けんぽ」と表示されていた(後ろはマンション)

壁面に大きく「協会けんぽ」と表示されていた(後ろはマンション) 「社会保険事務局」を隠して「秋田 事務センター」

「社会保険事務局」を隠して「秋田 事務センター」 秋田県内で購入した「ヤマザキコロネ」

秋田県内で購入した「ヤマザキコロネ」

「ヤマザキ春のパンまつり」の応募台紙があった

「ヤマザキ春のパンまつり」の応募台紙があった この写真では人があまりいませんが

この写真では人があまりいませんが 上下に電車が重なっている!

上下に電車が重なっている! 石川啄木の歌碑

石川啄木の歌碑 東京駅でも各所で見かけた(JR東海管轄の東海道新幹線改札内は除く)

東京駅でも各所で見かけた(JR東海管轄の東海道新幹線改札内は除く) 東海道・山陽新幹線(両新幹線は一体化してるという考えで、東京駅でも「山陽」が表記されるんだ)

東海道・山陽新幹線(両新幹線は一体化してるという考えで、東京駅でも「山陽」が表記されるんだ) 丸っこい、元祖200系!!

丸っこい、元祖200系!! 箱の大きさは同じだが、掛け紙でなく箱に直接印刷され、デザインが異なる

箱の大きさは同じだが、掛け紙でなく箱に直接印刷され、デザインが異なる 中味も別。ご飯の盛り方からして違う

中味も別。ご飯の盛り方からして違う

秋田駅

秋田駅 撮影時は雪が降っていて視界が悪かった

撮影時は雪が降っていて視界が悪かった 梅が咲いてます!

梅が咲いてます! 左手前に梅の木

左手前に梅の木 屋根に積もった雪と梅ということで

屋根に積もった雪と梅ということで

少しずつ春に近づいているはず

少しずつ春に近づいているはず 東海道本線熱海駅在来線ホーム

東海道本線熱海駅在来線ホーム 梅が咲いていた

梅が咲いていた (再掲)「AKIDAI=あきだい」になっていた

(再掲)「AKIDAI=あきだい」になっていた あれれ!! いつの間にか「SYUDAI=しゅうだい」に変わってる!

あれれ!! いつの間にか「SYUDAI=しゅうだい」に変わってる! 「グラタンコロッケ」グラタンコロッケとツナマヨサラダをサンドしました

「グラタンコロッケ」グラタンコロッケとツナマヨサラダをサンドしました コロッケの分なのだろうが、厚い!

コロッケの分なのだろうが、厚い! ちょっと汚いですが中味(かじったわけではありません)

ちょっと汚いですが中味(かじったわけではありません) 静岡のテレビCMより

静岡のテレビCMより 緑色ベースの車体なのは“杜の都”だから?

緑色ベースの車体なのは“杜の都”だから?

赤い首輪で垂れ耳、瞳が「て」の字の犬

赤い首輪で垂れ耳、瞳が「て」の字の犬 色あせてしまったものもあった

色あせてしまったものもあった

動物ステッカーはないが、八木山動物園の(?)動物たちが描かれていた

動物ステッカーはないが、八木山動物園の(?)動物たちが描かれていた