JR東日本秋田地区の奥羽本線、羽越本線、津軽線の普通列車用701系電車において、春のダイヤ改正前から

編成の組み換えが行われている。

組み換えというか、3両編成の一部を2両編成化して短縮し、2両編成での運行を増やす(=3両編成での運行を減らす)というのが本質。

実際に見たものとネット上の情報によれば、N11、N12、N13編成が2両編成化されており、先に踏切事故で運用離脱しているN5編成も含めて、3両編成は4本減の10本(30両)。2両編成は3本増の31本(62両)となったと思われる。

ちなみに、23日時点で、N10編成は3両で営業運転していたので、これ以上の2両編成化はとりあえずなさそう。【25日追記】番号が飛ぶN101編成も3両のまま。

あと、N11~13編成から抜かれた中間車サハ701×3両はどこに行ったのだろう。車窓から見る限り、秋田車両センター(楢山・牛島の車両基地)にも秋田総合車両センター(旧・土崎工場)にも見当たらないような…

さて、ダイヤ改正直前と比較しても、3両編成が3本も少なくなっているわけで、改正前と運用が変わることは避けられないはず。すなわち、改正前後で3両から2両に減ったダイヤがあるはず。

確認できたのが、列車番号1663M、秋田13時32分発 弘前行き。

2両。しかもN11編成

引き続き車掌は乗務(大館以遠は不明)。

2両になった元3両編成に初めて乗ったけれど、意識しても違和感はまったくなかった。

ドアチャイムの音、運転席周りのワンマン機器など、元から2両だった車両と大きな違いは見つけられなかった。

強いて言えば、これまでの仕切り板を撤去して運賃箱を取り付けた部分に、固定金具を付け替えた跡があったくらい。

N11編成はドアボタン未更新。少数派になった旧ボタンのほうに違和感を覚えてしまった。

JR東日本秋田支社のダイヤ改正告知では、「津軽線の編成両数見直し」を行なうことは軽く触れていた。【11月14日訂正】ダイヤ改正告知で津軽線について触れていたのは盛岡支社のリリースでした。秋田支社では津軽線も含めて、車両減については一切言及がありませんでした。混同していたので訂正します。

ところが、奥羽本線・羽越本線については言及がなかった。結果として、少なくとも奥羽北線では「編成両数見直し」がされているわけだから、矮小化したとも受け取れてしまう。

引き続き3両編成が走るダイヤももちろん存在し、あんまり混雑しないと思われる秋田15時56分発八郎潟行き2633Mとその折り返し2632Mもそうだし、大館14時16分発秋田行き1656Mは前に2両編成をつないだ5両編成のまま。

さて、個人的には、13時台の弘前行きにはちょっとばかりの思い出があり、それが2両になったのはちょっと寂しい。以下、思い出話。

弘前に行くようになって20年以上。その間、ダイヤ改正ごとに、特急を含めた本数の増減や快速の普通列車化など、変化はある。特に2010年の東北新幹線新青森駅開業時には、大館以北で列車の本数が増えた。

しかし、秋田と大館、さらに弘前・青森方面を結ぶ普通列車のダイヤは、基本的には20年間ほとんど変わっていない。

13時台弘前行きもそう。※時期によっては弘前止まりでなく青森行きだった。

現在(2018年春改正)は、列車番号1663M 秋田13時32分→弘前16時12分。

自分のメモ書きを基に、分かる限り書き出してみると…

1996年 657M 秋田13時42分→弘前16時13分

1997年(秋田新幹線開業時) 657M 秋田13時37分→弘前16時11分

1998年12月改正 657M 秋田13時38分→弘前16時20分

秋田新幹線開業以前から、10分程度の時刻の移動しかなく、驚くほど変わっていない。

今は列車番号が大きくなった【27日補足・この区間の列車番号は、千の位は大まかな運行区間や快速を示し、百の位以下は始発から最終に向かって630から数字が増えていくのが基本】のは、新青森開業により大館・弘前以北での区間便が増えた分だろう。

【5月2日追記】1995年のダイヤも判明。657M 秋田13時13分→弘前16時08分 で、比較的時間がかかっていた。また、10分前に特急「いなほ3号」が運転されていて、弘前15時02分着。後に「いなほ1号」になり、さらに「かもしか3号」を経て、現在は「つがる3号」。1996年春のダイヤ改正では、秋田新幹線用改軌工事本格化に伴い、田沢湖線が運休して北上線回り「秋田リレー号」が運転された。それに伴って、奥羽北線のダイヤもそれなりの変化があって、結果的に新幹線開業後現在まで、それがベースになっているようだ。

20年前は、秋田から弘前までの下り普通列車は6本(大館乗り換えを含む)あった。

秋田発の時刻では、5時台、11時台、13時台、15時台、16時台、18時台。いずれも、現在もほぼ同じ時間帯で残っている。ただ、11時台は当時は大館まで快速だったのが各駅停車化【5月2日補足・1995年頃までは秋田発が12時14分。その後11時台になった】。

現在は、これらに8時台と9時台の午前中2本が増え、

1日8本。【27日訂正】

2016年のダイヤ改正から、特急つがる廃止の代替として、秋田発17時台の快速弘前行きが新設されたのを忘れていた。したがって、今は20年前より3本増えて1日9本。

秋田から弘前へ戻る時にいちばんよく使ったのが、18時台の列車。

大館までは快速(しらかみ→しらゆき→無名快速。当初は3両編成で1997年10月から2両・東能代→大館ワンマン)、大館からは花輪線用の気動車2両(現在は701系電車化)。※

この記事後半で少々触れています。

そのため、トータルでは別段速いわけではないが、設定時間帯が良かった。平日は秋田からは帰宅時間帯でとても混雑するが、土日はそうでもなく、週末に帰省して夕食をとってギリギリまで滞在して戻るのに、何度も利用した。

大館からは国鉄形気動車に乗って、22時近い人気のない弘前の街を歩くと、うら寂しい気持ちになったものだ。そして帰宅して「世界ウルルン滞在記」「スーパーギャング深夜同盟」を見て、青森の暮らしに気持ちを切り替えた(?)。

その次に利用したのが、5時台。当時は直前に寝台特急「日本海1号」があったが、立席特急券での座席利用は東能代から(秋田から乗るには寝台券が必要)だった。

これも平日は東能代から大館にかけて通学ラッシュだし、乗るには早起きしないとならず、当然、冬はまだ真っ暗。

しかし、長期休みで帰省中に、成績表配布など弘前でちょっとだけ用事があって、日帰りする時に重宝した。青春18きっぷを使って。

【2022年8月9日 弘前大学の成績通知表配布について補足・履修登録はオンラインでできるようになり、新型コロナウイルス感染症で対面でのやり取りが敬遠されるようになった2022年時点でも、弘前大学では成績通知表を手渡ししているようだ。2022年度前期分は9月21日(後期授業は10月1日開始)に、学部・学年ごとに1時間半ごとに区切って時間帯を指定している(代理受領は認めず、体調が悪い時は後日来るようにとの注記)。夏休みと秋休みが一体化した現行スケジュールに変わった1997年度辺りと、ほぼ変わっていないようだ(1996年度までは、前期授業開始が4月中旬、前期途中で夏休みに入り、9月に前期授業再開~試験があり、下旬に1週間ほどの秋休みがあった。そのため、前期の成績は、後期開始後に配っていたかもしれない。)。】

当時は、秋田から弘前に午前中に到着する普通列車はこの1本しかなかった。もう少し遅い時間帯にあればいいのに…と思っていたのだけど、今は2本もできた。【25日補足】休み明けの午後から授業がある場合などでも、当時はこの5時に乗らねばならず、そんな早起きするのだったら…と前夜のうちに戻ったこともあったかと思う。現在のダイヤでは秋田9時46分発でもギリギリ間に合う。

それに当時は2両編成だった(1995年頃は、八郎潟まで回送を兼ねて2両をつないだ4両編成)のが、2000年頃から3両編成に変わった。現在は不明。

しかも、日本海が廃止されて、この普通列車が始発列車となって足が速くなって、弘前着が昔は8時半過ぎ~9時前だったのが、現在のダイヤでは7時59分着! 大学の1コマの授業にも充分間に合い、ダイヤ上は秋田から弘前へ通学(通勤も)可能になった。

11時台【5月2日補足・1995年頃は12時14分、1998年には11時45分、現在は11時39分発】は、大館までは快速で、そのまま各駅停車になって弘前へ向かう。

秋田から弘前までワンマン運転なので2両編成。しかも、この列車は新宿発の夜行快速「ムーンライトえちご」からスムーズに接続して北海道方面へつながるため、青春18きっぷ期間中は混雑した。自転車を「輪行」する人、どこかの高校の鉄道研究部(?)御一行などがずっと乗り通して、なかなかのにぎわいになる日もあった。

レイルウェイ・ライターの故・種村直樹氏は、「「青春18きっぷ」の旅2(徳間書店1994年)」の中で1994年1月6日にこのダイヤに乗車(3651M~653M、秋田→津軽湯の沢)して混雑に遭遇し「席がなく、つかまるところもないお年寄りなどは、床にすわり込んでいる。」としている。

それはそうとして、秋田から弘前へ日帰り可能な時間帯だし、日帰りでなくても、朝イチでは早いけれどその日中に済ませたい用事がある場合など、何かと便利な列車ではあった。

また、入学式前日に弘前へ行く時も利用し、秋田では雨だったのが碇ケ関で雪に変わって、不安な気持ちになった思い出もある。

15時台と16時台は、ほとんど乗ったことがない。当時は3両編成と5両編成で、高校の帰宅時間帯だとしてもさほど混雑しなそうだけど、時間的に夕食を秋田で食べるには早いし、弘前に着いてからでは準備などが面倒という理由。15時台は大館を境に別列車という扱いで停車時間が長かったが、実際にはそのまま乗車できた。

【6月8日追記】現在のダイヤでは、秋田15時20分発弘前行き2両編成、16時27分発青森行き3両編成となっている。

そして13時台の657M。

日帰りは厳しい。平日に弘前へ戻る時に18時台の快速の混雑を避けて乗ることがあった。翌日の授業(かなり大切な)のため、秋田市で成人式が行われているまさにその時間に乗っていたこともあった。

高校の帰宅時間には早いし、18キッパーが大挙することもない(北海道方面への接続は、11時台でもこの列車でも同じだったらしいが)し、さらに3両編成だから収容力があって空いていた。

上記、種村先生は、津軽湯の沢から後続の657M(当時は青森行き)に乗車し「楽にすわれた。」「(701系が3両で運転可能なら)それならすぐにでも(1本前の快速に)増結してほしい。」としている。とおっしゃられても、2両から3両に容易に増結はできないし、ワンマン運転の都合もあるし…

そして、各駅停車のわりには所要時間が短かった。701系の加減速性能の良さと途中駅・信号場での長時間停車がないことによるもの。1996年は2時間31分で走破しているが、当時の寝台特急と同レベル。

利用回数としてはあまり多くもないが、座っていれば淡々と進んで弘前に着く感じで、あまり気負わずに(?)乗車できて「総合的にストレスがいちばん少ない下り列車」だった。【2021年12月22日補足・秋田での起床~出発、弘前での到着~就寝、どちらも時間に余裕があったこともあって、気分的に楽だったのだと思う。】

それがついに2両化されてしまった。

たしかに、あの程度の乗車率では2両でも収まる。秋田発時点では、発車間際では座れなくなっただろうけど。

ちなみに、秋田から追分までの間をこの時間帯に移動する場合、6分後の男鹿線のほうが混雑しないので、お急ぎでないかたはどうぞ。

上り列車の思い出も、いずれまた?→

こちら

※

2021年春のダイヤ改正では、11時台が(少なくとも大館まで)車掌乗務、13時台が大館までワンマンと、入れ替わった。

愛宕下橋から下流方向

愛宕下橋から下流方向 さかのぼって百石橋から下流方向

さかのぼって百石橋から下流方向 スイセンと桜

スイセンと桜 ちょうちんに明かりが灯る

ちょうちんに明かりが灯る ソメイヨシノはほとんど散った

ソメイヨシノはほとんど散った 散った花びらが浮かぶ「花筏(はないかだ)」

散った花びらが浮かぶ「花筏(はないかだ)」 うっすらと花筏。対岸は白い桜が満開

うっすらと花筏。対岸は白い桜が満開 ここは川幅いっぱいに花筏

ここは川幅いっぱいに花筏 左が太平川、右が猿田川

左が太平川、右が猿田川 ハナモモとボケ

ハナモモとボケ

愛宕下橋から下流方向

愛宕下橋から下流方向 さかのぼって百石橋から下流方向

さかのぼって百石橋から下流方向 スイセンと桜

スイセンと桜 ちょうちんに明かりが灯る

ちょうちんに明かりが灯る ソメイヨシノはほとんど散った

ソメイヨシノはほとんど散った 散った花びらが浮かぶ「花筏(はないかだ)」

散った花びらが浮かぶ「花筏(はないかだ)」 うっすらと花筏。対岸は白い桜が満開

うっすらと花筏。対岸は白い桜が満開 ここは川幅いっぱいに花筏

ここは川幅いっぱいに花筏 左が太平川、右が猿田川

左が太平川、右が猿田川 ハナモモとボケ

ハナモモとボケ

4月中旬。改札内跨線橋から。屋根の穴は既に修理され、そば店部分で工事中

4月中旬。改札内跨線橋から。屋根の穴は既に修理され、そば店部分で工事中 駅正面から改札口・ホーム方向

駅正面から改札口・ホーム方向 駅正面。ポストの後ろが解体されていたそば店部分

駅正面。ポストの後ろが解体されていたそば店部分 ホームを背に待合室内。左奥が正面口、右がそば店で新しい出入口があり明るくなった

ホームを背に待合室内。左奥が正面口、右がそば店で新しい出入口があり明るくなった 4社

4社 「大創業祭」

「大創業祭」 上部やサイドの告知はだいぶ異なる

上部やサイドの告知はだいぶ異なる 左がダイユーエイト、右がハッピー

左がダイユーエイト、右がハッピー 2両。しかもN11編成

2両。しかもN11編成 本丸から二の丸を見下ろす

本丸から二の丸を見下ろす (再掲)昨2017年満開状態の同じ場所

(再掲)昨2017年満開状態の同じ場所 こんな状況

こんな状況 なかなか?

なかなか? ものすごい人

ものすごい人 左方向が図書館。左奥の建物は旧・平野政吉美術館(今は空き家で活用に向けて進行中)

左方向が図書館。左奥の建物は旧・平野政吉美術館(今は空き家で活用に向けて進行中) 川ではボート競技の練習。本荘ならではの光景

川ではボート競技の練習。本荘ならではの光景 駅舎の右に鳥海山

駅舎の右に鳥海山 街並みの向こうにすそを広げていた

街並みの向こうにすそを広げていた もうすぐ桜とのコラボが見られる

もうすぐ桜とのコラボが見られる 正面に、高くなっているのか雪が少ない帯状の部分

正面に、高くなっているのか雪が少ない帯状の部分 再び駅近く

再び駅近く 「(急行)沼館経由 本荘」

「(急行)沼館経由 本荘」

豊栄行き

豊栄行き すっかり見慣れたこの塗装

すっかり見慣れたこの塗装 普段指定席の2号車も自由席

普段指定席の2号車も自由席 独特の書体の英字でも「Toyosaka」

独特の書体の英字でも「Toyosaka」 この4本

この4本 奥上の公園本体はまだつぼみ

奥上の公園本体はまだつぼみ 写真では分からないですが

写真では分からないですが 今週には咲くかな

今週には咲くかな カレーパンサンド 342kcal

カレーパンサンド 342kcal 商品名に偽りなし!

商品名に偽りなし! はさんでいるのはトンカツじゃなくカレーパンです

はさんでいるのはトンカツじゃなくカレーパンです 分解。カレーパンの大きさが分かる

分解。カレーパンの大きさが分かる 広小路方向から

広小路方向から 反対側から

反対側から さらに下がって拡幅済みの部分から、昨年秋撮影

さらに下がって拡幅済みの部分から、昨年秋撮影 解体が始まった

解体が始まった 更地になった

更地になった

Googleマップに加筆

Googleマップに加筆 変更前。奥右が通れて、左は道っぽいものの車は入れなかった

変更前。奥右が通れて、左は道っぽいものの車は入れなかった 変更後。右にバリケードが置かれた

変更後。右にバリケードが置かれた 未舗装の道から西方向を見る

未舗装の道から西方向を見る 南側の坂から

南側の坂から 坂方向から新しい十字路。右(南方向)の見通しが悪い

坂方向から新しい十字路。右(南方向)の見通しが悪い もうちょっと引いて撮ればよかった

もうちょっと引いて撮ればよかった ゴルフ練習場からの道から。左右が横金線

ゴルフ練習場からの道から。左右が横金線 Googleストリートビューより

Googleストリートビューより 薄くてツルツル!

薄くてツルツル!

横からは点灯していないように見える!!

横からは点灯していないように見える!! 下から見上げる

下から見上げる

(再掲)これまでの信号電材製ルーバー。着雪対策で、さらに透明板をかけたタイプもある

(再掲)これまでの信号電材製ルーバー。着雪対策で、さらに透明板をかけたタイプもある 裏面

裏面 裏面下

裏面下 正面右下

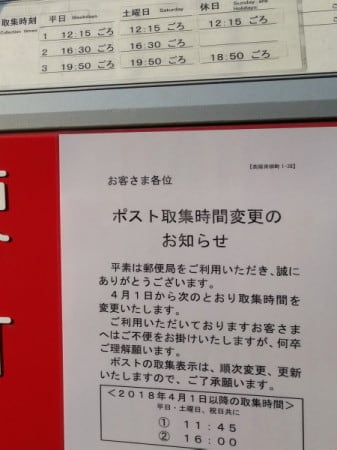

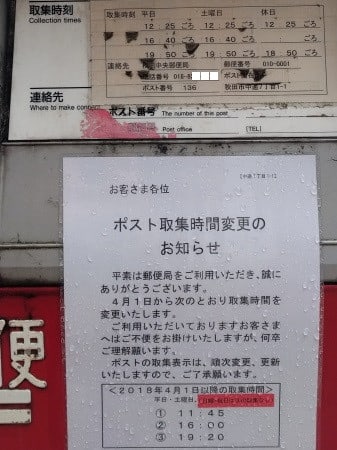

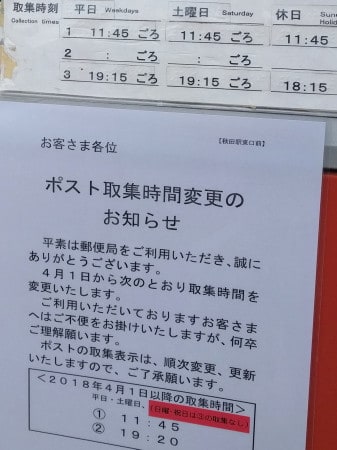

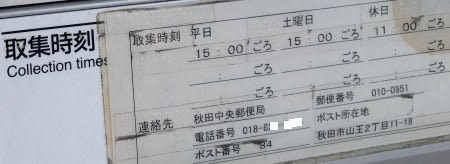

正面右下 中央郵便局近くの旧国道のポスト

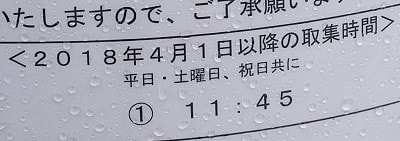

中央郵便局近くの旧国道のポスト 秋田駅西口のポスト(3月までとは30分程度時刻が移動する)

秋田駅西口のポスト(3月までとは30分程度時刻が移動する) 2回

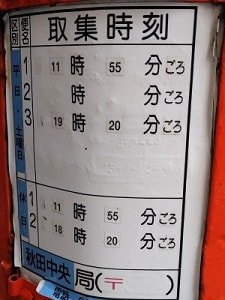

2回 3月以前から既に1日1回

3月以前から既に1日1回 中土橋の丸ポスト

中土橋の丸ポスト 変更前は曜日問わず2回

変更前は曜日問わず2回 11時45分の1回だけ

11時45分の1回だけ まだ木々も芽吹かず、寒い日も多い4月初めの光景

まだ木々も芽吹かず、寒い日も多い4月初めの光景

水中を歩いているけど、またすぐ立ち止まる

水中を歩いているけど、またすぐ立ち止まる ババヘラとダイサギ。どちらも獲物を待つ?!

ババヘラとダイサギ。どちらも獲物を待つ?! 消火活動で壁と屋根に開けられた穴はとりあえずふさがれた

消火活動で壁と屋根に開けられた穴はとりあえずふさがれた 2枚の掲示

2枚の掲示 駅正面からホーム方向。左がそば屋・待合室、右が券売機

駅正面からホーム方向。左がそば屋・待合室、右が券売機 正月撮影。左奥がそば屋、奥の自販機がキオスク跡。背後が券売機、右がホーム

正月撮影。左奥がそば屋、奥の自販機がキオスク跡。背後が券売機、右がホーム

(

( 両面設置だったのが片面に減らされた。それなりに交通量はあるのに。アームはわずかに長くなったか

両面設置だったのが片面に減らされた。それなりに交通量はあるのに。アームはわずかに長くなったか 前後方向の自衛隊通り側のみ低コスト化

前後方向の自衛隊通り側のみ低コスト化 北側から。奥右下が雄物新橋

北側から。奥右下が雄物新橋 更新後

更新後 更新前

更新前 更新前。南側から

更新前。南側から 更新後

更新後 手前の裏面が見ているのが、移設された南行き側

手前の裏面が見ているのが、移設された南行き側