今度の週末は「三連休パス」というきっぷで旅行に出かけることにした。

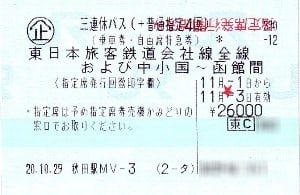

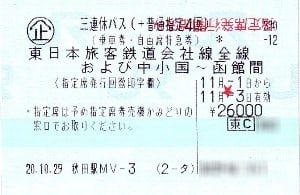

三連休パスとは、連休の連続する3日間、JR東日本の全線(+函館までのJR北海道と一部の私鉄・第3セクター線)に乗り放題で26000円のきっぷ。特急や新幹線の自由席も乗り放題で、4回までは指定席も利用できる。

ここ何年かは3連休といっても長距離旅行する気にならず、ご無沙汰だったので、実に7年ぶりに使う。

以前は窓口のみの発売で、マニアックな経路・列車の指定券を頼むのが恥ずかしかったが、今年から指定席券売機でも購入・座席指定ができるようになったそうだ。しかも、券売機の画面に座席表(シートマップ)が表示され、好きな車両・座席位置を選択できてうれしい。

指定を1回取るごとに「★」が印刷される。とりあえず、行きのこまちを確保したが、券売機への挿入方向が逆だったらしくヘンな位置に印字されてしまった(もちろん使用には問題ない)。

さて、どこへ行くかだが、東北各地は紅葉がきれいそうだが、秋田発でモトを取るのは難しい。それに首都圏方面からこのきっぷで東北へ来る人が多いだろうから、混雑しそう(いつも3連休になると秋田駅周辺で観光客をよく見かけるけれど、その多くはこのきっぷの利用者だと思う)。函館方面も同様。

となれば、首都圏へ向かうことになるが、単に東京往復では、「こまちフリーきっぷ」より2000円安くなるだけでそれほどお得でないし、僕は正直首都圏への旅行に魅力は感じない。

そこで、さらに乗り継いで信州・房総・伊豆方面が選択肢になる。

実は、この方面のこの時期ならではの光景で見てみたい・写真を撮りたいものがあり、そこへ行こうと思っている。秋田は連休中もずっと天気が悪いようだが、太平洋側はまあまあの天気のようだ。

どこへ行くかは戻ってからのお楽しみということにして、後日、旅行記をアップします。

三連休パスとは、連休の連続する3日間、JR東日本の全線(+函館までのJR北海道と一部の私鉄・第3セクター線)に乗り放題で26000円のきっぷ。特急や新幹線の自由席も乗り放題で、4回までは指定席も利用できる。

ここ何年かは3連休といっても長距離旅行する気にならず、ご無沙汰だったので、実に7年ぶりに使う。

以前は窓口のみの発売で、マニアックな経路・列車の指定券を頼むのが恥ずかしかったが、今年から指定席券売機でも購入・座席指定ができるようになったそうだ。しかも、券売機の画面に座席表(シートマップ)が表示され、好きな車両・座席位置を選択できてうれしい。

指定を1回取るごとに「★」が印刷される。とりあえず、行きのこまちを確保したが、券売機への挿入方向が逆だったらしくヘンな位置に印字されてしまった(もちろん使用には問題ない)。

さて、どこへ行くかだが、東北各地は紅葉がきれいそうだが、秋田発でモトを取るのは難しい。それに首都圏方面からこのきっぷで東北へ来る人が多いだろうから、混雑しそう(いつも3連休になると秋田駅周辺で観光客をよく見かけるけれど、その多くはこのきっぷの利用者だと思う)。函館方面も同様。

となれば、首都圏へ向かうことになるが、単に東京往復では、「こまちフリーきっぷ」より2000円安くなるだけでそれほどお得でないし、僕は正直首都圏への旅行に魅力は感じない。

そこで、さらに乗り継いで信州・房総・伊豆方面が選択肢になる。

実は、この方面のこの時期ならではの光景で見てみたい・写真を撮りたいものがあり、そこへ行こうと思っている。秋田は連休中もずっと天気が悪いようだが、太平洋側はまあまあの天気のようだ。

どこへ行くかは戻ってからのお楽しみということにして、後日、旅行記をアップします。

プログラムオート F/5.6 1/200 露出-0.3

プログラムオート F/5.6 1/200 露出-0.3 プログラムオート F/6.3 1/250

プログラムオート F/6.3 1/250 絞り優先 F/5.6 1/100 露出-0.7

絞り優先 F/5.6 1/100 露出-0.7

モノトーン:モノクロ調に仕上げます。

モノトーン:モノクロ調に仕上げます。 ミニサイズ。包装紙はみかん色。

ミニサイズ。包装紙はみかん色。 チョコも餡もみかん、中央はペースト状のみかん。

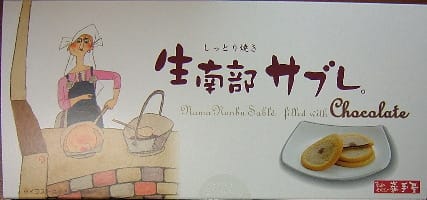

チョコも餡もみかん、中央はペースト状のみかん。 同社のせんべいと同じおばあさんの絵。

同社のせんべいと同じおばあさんの絵。 包装や大きさもせんべいと同じくらい。

包装や大きさもせんべいと同じくらい。 全体に薄くチョコが入っている。

全体に薄くチョコが入っている。 プログラムオート F/5 1/125 露出-0.7

プログラムオート F/5 1/125 露出-0.7

プログラムオート F/5 1/125 露出-0.3

プログラムオート F/5 1/125 露出-0.3 プログラムオート F/5.3 1/80 露出-0.3 スポット測光

プログラムオート F/5.3 1/80 露出-0.3 スポット測光

しっぽは短い。メスだった。

しっぽは短い。メスだった。 指を甘噛みする。母ネコの乳首を思い出してする行為らしい。

指を甘噛みする。母ネコの乳首を思い出してする行為らしい。 以下3コマ連続写真。足の動きに注目。

以下3コマ連続写真。足の動きに注目。 前足の曲げ具合・伸ばし具合がいい。

前足の曲げ具合・伸ばし具合がいい。 遠くを見てる。気になるものがあるのか?

遠くを見てる。気になるものがあるのか? カメラ目線。青い目。

カメラ目線。青い目。 ごろん。今度は自宅の方を見てる。

ごろん。今度は自宅の方を見てる。 そして、やっぱり眠い。

そして、やっぱり眠い。

種袋。ちょっと量が多い。

種袋。ちょっと量が多い。 サクサク王子の花。小さくてかわいい。

サクサク王子の花。小さくてかわいい。 ある日の収穫。もう少し大きくしてもよかったかも。

ある日の収穫。もう少し大きくしてもよかったかも。 ある日の収穫。これで全5色のはず?

ある日の収穫。これで全5色のはず? 「ん? 何してるの?」

「ん? 何してるの?」 「うーん。よく寝た」

「うーん。よく寝た」

「ごろにゃあ」

「ごろにゃあ」

「やっぱり眠い」

「やっぱり眠い」

手前から足湯、関所資料館、温泉。

手前から足湯、関所資料館、温泉。 画像は以前撮影したバニラとのミックス。マルメロ味単独の方があっさりしていいかも。

画像は以前撮影したバニラとのミックス。マルメロ味単独の方があっさりしていいかも。 早生ふじ 250円 安いと思う。

早生ふじ 250円 安いと思う。 弘前ふじ(欠点あり ヒョウ害他) なんと180円!

弘前ふじ(欠点あり ヒョウ害他) なんと180円! これは袋の中で最も傷の多いリンゴ。痛々しい。

これは袋の中で最も傷の多いリンゴ。痛々しい。 エダマメ500グラム 200円

エダマメ500グラム 200円 クリ(表皮割れ入り) 200円

クリ(表皮割れ入り) 200円 大きさの比較に単3電池を置いています。

大きさの比較に単3電池を置いています。

おなじみの「ふじ」。あと半月ほどで収穫。

おなじみの「ふじ」。あと半月ほどで収穫。 「陸奥(むつ)」。そろそろ収穫。

「陸奥(むつ)」。そろそろ収穫。 かつての主力品種、今は製菓用として人気の「紅玉」。

かつての主力品種、今は製菓用として人気の「紅玉」。 真っ赤な着色、逆三角形で日本のリンゴと違う。

真っ赤な着色、逆三角形で日本のリンゴと違う。 「旭(あさひ)」という品種。

「旭(あさひ)」という品種。

左側:「ようこそ弘前へ」

左側:「ようこそ弘前へ」 右側:「ネプタ運行隊形図」

右側:「ネプタ運行隊形図」

石垣の1つ1つまで精巧。

石垣の1つ1つまで精巧。 中で明かりが灯っている。

中で明かりが灯っている。

重そう・・・

重そう・・・

駅より足が短い大型のポスト。

駅より足が短い大型のポスト。