2017年春から男鹿線で営業運転が始まる、蓄電池電車「EV-E801系」(交流用としてはJR東日本初、直流用を含めても2例目)。

※この車両はモーターで走る「電車」。エンジンは搭載していないので、ハイブリッド式などの「ディーゼルカー(気動車)」ではありません。また、今年春の時点では1日2往復のみの運行であり、男鹿線の全車両が置き換わるとしても、少し先(あと数年?)になりそうです。

昨年12月に秋田に車両が到着し、試運転が行われていた。

当初は、ダイヤ改正の3月4日より遅れて営業運転が始まる可能性が示唆されていたが、3月4日から投入されることが発表された。順調に進んでいるようで何より。

2月25日・土曜日には、沿線の人(公募したんだっけ?)やマスコミ向けの試乗会が行われ、その後、秋田駅で「車両展示会」が開催されたので、行ってみた。

12時00分から14時30分まで、いちばん東側の8番線で開催。秋田駅に入れるきっぷがあれば、予約など不要で、車内も見学できた。

始まってすぐは混雑すると思って、13時過ぎに行ったところ、思ったよりは見学者が多かった。

親子連れとか、女性がけっこう来ていた印象。メカニズムとしては画期的な車両ではあるが、興味のない人には単なる「色が派手な新しい普通列車」と思われそうだけど、それなりの人気のよう。

脚立持参は新聞記者

脚立持参は新聞記者

秋田寄りが青い「EV-E800-1」、男鹿寄りが赤い「EV-E801-1」。

前照灯が点灯

前照灯が点灯

正面に運行開始記念のヘッドマークが掲出されることになっているが、この時はまだなかった。

正面の大型の行き先表示には「男鹿線(男鹿なまはげライン)」と日英で愛称も併記。展示会では固定表示だったが、営業運転時は、「普通 男鹿」「ワンマン 秋田」など種別・行き先と交互に表示するのかもしれない。(側面については後述)

展示会では、階段に近い青いほうのヘッドライトを点灯させ、その前寄りドアが入口、赤いほうの最後尾のドアを出口とする一方通行(それ以外のドアは、ドアボタンを紙で隠していた)。でも、実際はご自由にどうぞといった雰囲気。パンフレットなどはなかった。

ホームには赤いジャンパーのスタッフがいて、前の運転台には乗務員の制服の社員、後ろの運転台には作業服の社員が何人も陣取っていた。運転台の中には立ち入りできない。

しかも、車内側も運転席付近に見学者が固まっていたので、後で空いたら見ようと思っていたけど、忘れてそのまま降りてしまった…だから運転席周辺の詳細はよく分かりません。

さて、EV-E801系は、JR九州が開発したものをベースに秋田向けにカスタマイズして日立製作所が製造した車両であり、JR東日本のこれまでの車両とは一線を画する。

車両の外観には「JR東日本らしからぬ」というか「JR九州っぽい」点が多々見られたのだが、車内はどの程度か知りたかった。

結論を言ってしまうと、思ったよりもJR東日本らしくなっていた。

JR東日本オリジナルの、最近の普通電車と共通する点が多いようだ。ただし、例外もいくつか。

第一印象は、そんなに斬新さは感じなかった。つり革が多めでちょっとうるさいのと、他の車両より少し前後方向に短いような気もした(これは後述のトイレや機器スペースがあるせいか)。

濃い着色ガラス、LED照明ではあるが、車内の明るさは従来並み。壁は701系電車よりも白く、やはり最近のJR東日本の電車レベル。

座席の座布団がこげ茶色単色なのは意外に地味(名古屋や関西の旧国鉄117系電車みたいだ)。

一方、背もたれは、茶色ベースながら横方向に色の違うラインが入っていて、明るい。

床も同系色の格子というか、濃淡が違う茶色の正方形が交互に並んでいる。

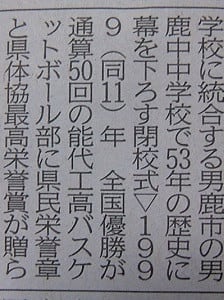

26日付秋田魁新報によれば、「シートと床はなまはげのわらみのをイメージし、黄土色と茶色を貴重基調【3月1日訂正・転記ミスです。魁による誤字ではありません】とした色合いになっている。」そうだ。ナマハゲの「みの」とは、なんかこじつけがましいような…

でも、暗くなく、落ち着いていて、汚れも目立たないだろうし、悪くはない。

優先席は、座布団がグレー、背もたれが赤に白文字で「優先席」と表示してあるもの。ここは山手線の新車両E235系と同じようだ。

実は以前、JR九州の普通列車に乗った時、残念な思い出があった。(この後にも出てきます)

外観はユニークで楽しいし、車内も見た目はそう。でも、座席の座り心地は決して良いとはいえないものだった。滑ってずり落ちるような革張りとか、木に申し訳程度の薄っぺらな布が付いた硬い座椅子みたいなのとか。

そんなのが男鹿線に入るのかと不安だったが、それは打ち消された。

座席の途中には、カーブした縦の棒がついた。棒は優先席付近だけ黄色

座席の途中には、カーブした縦の棒がついた。棒は優先席付近だけ黄色

首都圏などの最近の車両に乗り慣れた方なら、見覚えがある形状のはず。座布団、背もたれとも、1人分ずつ区分された布製クッション。

首都圏の電車では、導入時期や形式によっては座席がとても硬いものがある(E231系の初期車?)けれど、EV-E801系は、なかなか悪くない座り心地。701系レベルか、それ以上だと思う。まあ、旅行客が秋田から男鹿まで1時間、これに座ることについては、賛否が分かれるでしょうけれど。

首都圏の電車同様、座席下の暖房機がコンパクトになっており、足や荷物を座席下に入れることができる。

ドアとドアの間の座席は10席。

同じ3ドアの701系では12席あるのだが、これは1人分の幅が広くなったのか、機器の設置スペースで場所を取られた分減ったからか。

赤いほうの連結部付近

赤いほうの連結部付近

赤い方の車両では、後ろ(運転席と逆)のドアから連結部までは、座席がなく、両側とも部屋状のものがある。何らかの機器が入っているのだろう。

そこに液晶ディスプレイがある(赤いほうにも設置)。

「ただいまの電気の流れ」

「ただいまの電気の流れ」

この時はパンタグラフから集電していたので「架線からの電力で空調・照明を動かしています」と表示されている。

プレスリリースによれば、バッテリーの電力を使っている時は「蓄電池で~」と表示され、左右にナマハゲが現れるらしい。

窓

窓

窓ガラスの色が濃いせいで、外の景色は色がだいぶ違って見える。【3月4日補足】701系も黒系統の着色ガラスだが、EV-E801系のほうがより濃い。

背もたれと窓の位置関係や、窓かまちの幅は701系とほぼ同じで、違和感なし。

荷棚(いわゆる網棚)は、従来よりもやや低い。上の写真をよく見ると分かるが、窓の上端より下にパイプがきている。

JR九州の電車では、荷棚が金属の板でできているものがあった。以前乗った時、ここにホコリが積もっていて、荷物の底が白くなってしまって閉口したが、EV-E801系ではパイプなのでその心配はなし。

青いほうの連結部付近

青いほうの連結部付近

青いほうも、後部ドアから連結面は座席がなく、トイレ(写真左)と車いす・ベビーカースペース(床がピンクの所)になっている。

現在の鉄道車両のトイレは、車いす対応になっていて、JR東日本の普通列車では、かなり大きいものが設置されている。

EV-E801系では、縦に長くは感じたが、東日本のものほど大きくないような(つまりちょっと狭い)気がした。

ここで、上の写真のトイレの天井付近を拡大。

赤い線を書き入れました

赤い線を書き入れました

JR九州タイプの車両では、運転席やトイレはよそで作ったものをはめこむユニット構造になっている。電話ボックス状のものを中に入れたイメージ。

そのため、車両そのものの天井より下に、別にユニット部分の天井がある(それが赤い線)。その上の本来の天井に照明があるが、光はユニットの中へ透過するらしい。トイレの場合、上から覗けないようにはなっているとか(そりゃそうだ)。

でも、701系などもたしかユニット構造のはずだが、天井は車両本体と一体化して一致している。“二重天井”はコストを追求した結果なんだろうか。

で、これもJR九州でがっかりした点。

荷棚がそうだったくらいだから当然だが、このユニットの天井にホコリが積もっていたのは言うまでもなく、車両本体の天井や壁との間に、クモの巣が張っていたのだった!

まあ、これはJR九州の車両の管理体制が悪いことが原因だが、そうなってしまう構造にしない選択もあったのではないだろうか。

この点は、東日本へも受け継がれてしまったことになる。秋田車両センターには、こまめなお手入れをお願いしたい。

その他、ネット上で見かけたものも含めていくつか。

・運転席もユニット構造。前後方向はけっこう広そう。

・運賃表示器や整理券発行器(※3月1日付補足参照)は、現行と同じ。整理券は今までは1両につき1台だったのが2台に増えた。【3月1日補足】運賃表示器はレシップ製液晶2画面のもの。701系や秋田中央交通のバスの一部ではおなじみだが、男鹿線(キハ40系)では初採用かな。

・半自動ドアの押しボタンは、改造後の701系と同じような、黄色い枠付きのもの。車外同様、車内側も、ボタンがドアの右にある所と左にある所がまちまち。以前も指摘したように統一(右に)したほうがいいと思う。

・ドアの開閉予告チャイムは、701系やキハ40系(後付け)のような甲高いのではなく、現在主流の柔らかい音。細かい音の違いまでは認識できなかったけれど、ネット上の情報によれば、(かつての?)東京メトロだか名鉄だかの車両と同じ音で、JR東日本では初採用の音なんだとか。

・車内のドア上に液晶やLEDによる案内表示装置はなし。

・ネットによれば、ワンマン自動放送は、JR東日本標準の英語入りではなく、新潟支社などと同じ汎用版。【3月4日追記】英語放送はあるらしい。声が標準とは違うようだ。

・吊り手(つり革)は、一般的な三角おにぎり形。優先席部分もそのオレンジ色版。JR東日本で採用されている、縦長の三角形ではない。(701系では、優先席だけ縦長三角に交換されている)

・座席の端・ドアとの境は、JR東日本標準の白くて凹凸がある板ではなく、透明で平らな板。「ACCUM」または「OGA」のロゴや線が白で入る。天地方向は少し短い。

従来は板の凹凸がひじ掛け代わりになったし、高さがあって寒風防止と立ち客との隔絶感に効果があった。透明でやや低い板では、その効果はどうだろう。

白い仕切り板は701系辺りから採用されていた

白い仕切り板は701系辺りから採用されていた

最初に乗りこんだ時、701系やキハ40系よりも、足元が広く空いている、つまり段差が大きいような気がした。

車両とホームの間は?

車両とホームの間は?

秋田のような地方の駅は、かつて主流だった客車に合わせて、ホームの高さが少し低い。だから、床が高い電車や気動車では、ホームと車両の床に段差が生じる。そこでの乗降を安全にするためということなのか、車両の出入口側にホームとほぼ同じ高さのステップを設けているものが多く、701系やキハ40系でもそうだった。

ただし、仙台の新しいE721系では車両の床を低くして段差をなくしたし、ミニ新幹線区間のようにホームのかさ上げ工事をすることもある。

701系ではドアのところに1段のステップがある

701系ではドアのところに1段のステップがある

EV-E801系では、どういう理由かステップが廃止されてしまった。

段差の高さとしては、ステップがあってもなくても変わらないことになるが、車体とホームとのすき間の関係で、なんとなく恐怖感がある。

ステップがある車両なら、段差でつまづいても転ぶだけで済んだのが、これでは下に転落してしまう危険性が増えてしまった気がしなくもない。ワンマン運転するから乗務員の目が届きにくいだろうし。

車内側の床に黄色い線は引いてあるけれど、もっと目立つようにしたり、放送で注意喚起したほうがいいのではないだろうか。

側面の行き先表示も、愛称併記。パンタグラフは無塗装なのね(こまちでは色を塗っているが、上げ下げを確認しやすくする目的がある)

側面の行き先表示も、愛称併記。パンタグラフは無塗装なのね(こまちでは色を塗っているが、上げ下げを確認しやすくする目的がある)

男鹿線の車両がパンタグラフを上げているとは、男鹿線100年の歴史上画期的なこと。

1両に3つドアがある車両も、左右に両開きするドアも、男鹿線にとっては初めてだろう。

細かな点はともかく(できれば改善されることを願って)、快適な新車両に大いに期待したい。

【3月6日追記】無事に運行が始まった。3月6日時点では、どうもワンマンではなく車掌が乗務しているようだ。正面の行き先表示は、駅停車中は分からないが、走行中は「普通 男鹿」が固定表示されていた。

【3月9日追記】3月7日頃からワンマン運転開始。ただし、案内係や技術者らしき複数の社員が乗っているらしい。行き先表示は「ワンマン 男鹿」。停車中は、それと展示時の路線名が交互に表示されるとのこと。

※続き(乗車した話)はこちら

※その後、2019年12月3日に、JR東日本から男鹿線にEV-E801系を追加投入(量産ということ)し、EV-E801系で統一することが発表された。詳細は未定のようだが、「2020年度以降」投入する計画で、2両1組・ロングシートなど変更はなさそう。4日付秋田魁新報社会面によれば「5編成(10両)」を追加投入。→2020年に増備され、2021年春から統一される。

※この車両はモーターで走る「電車」。エンジンは搭載していないので、ハイブリッド式などの「ディーゼルカー(気動車)」ではありません。また、今年春の時点では1日2往復のみの運行であり、男鹿線の全車両が置き換わるとしても、少し先(あと数年?)になりそうです。

昨年12月に秋田に車両が到着し、試運転が行われていた。

当初は、ダイヤ改正の3月4日より遅れて営業運転が始まる可能性が示唆されていたが、3月4日から投入されることが発表された。順調に進んでいるようで何より。

2月25日・土曜日には、沿線の人(公募したんだっけ?)やマスコミ向けの試乗会が行われ、その後、秋田駅で「車両展示会」が開催されたので、行ってみた。

12時00分から14時30分まで、いちばん東側の8番線で開催。秋田駅に入れるきっぷがあれば、予約など不要で、車内も見学できた。

始まってすぐは混雑すると思って、13時過ぎに行ったところ、思ったよりは見学者が多かった。

親子連れとか、女性がけっこう来ていた印象。メカニズムとしては画期的な車両ではあるが、興味のない人には単なる「色が派手な新しい普通列車」と思われそうだけど、それなりの人気のよう。

脚立持参は新聞記者

脚立持参は新聞記者秋田寄りが青い「EV-E800-1」、男鹿寄りが赤い「EV-E801-1」。

前照灯が点灯

前照灯が点灯正面に運行開始記念のヘッドマークが掲出されることになっているが、この時はまだなかった。

正面の大型の行き先表示には「男鹿線(男鹿なまはげライン)」と日英で愛称も併記。展示会では固定表示だったが、営業運転時は、「普通 男鹿」「ワンマン 秋田」など種別・行き先と交互に表示するのかもしれない。(側面については後述)

展示会では、階段に近い青いほうのヘッドライトを点灯させ、その前寄りドアが入口、赤いほうの最後尾のドアを出口とする一方通行(それ以外のドアは、ドアボタンを紙で隠していた)。でも、実際はご自由にどうぞといった雰囲気。パンフレットなどはなかった。

ホームには赤いジャンパーのスタッフがいて、前の運転台には乗務員の制服の社員、後ろの運転台には作業服の社員が何人も陣取っていた。運転台の中には立ち入りできない。

しかも、車内側も運転席付近に見学者が固まっていたので、後で空いたら見ようと思っていたけど、忘れてそのまま降りてしまった…だから運転席周辺の詳細はよく分かりません。

さて、EV-E801系は、JR九州が開発したものをベースに秋田向けにカスタマイズして日立製作所が製造した車両であり、JR東日本のこれまでの車両とは一線を画する。

車両の外観には「JR東日本らしからぬ」というか「JR九州っぽい」点が多々見られたのだが、車内はどの程度か知りたかった。

結論を言ってしまうと、思ったよりもJR東日本らしくなっていた。

JR東日本オリジナルの、最近の普通電車と共通する点が多いようだ。ただし、例外もいくつか。

第一印象は、そんなに斬新さは感じなかった。つり革が多めでちょっとうるさいのと、他の車両より少し前後方向に短いような気もした(これは後述のトイレや機器スペースがあるせいか)。

濃い着色ガラス、LED照明ではあるが、車内の明るさは従来並み。壁は701系電車よりも白く、やはり最近のJR東日本の電車レベル。

座席の座布団がこげ茶色単色なのは意外に地味(名古屋や関西の旧国鉄117系電車みたいだ)。

一方、背もたれは、茶色ベースながら横方向に色の違うラインが入っていて、明るい。

床も同系色の格子というか、濃淡が違う茶色の正方形が交互に並んでいる。

26日付秋田魁新報によれば、「シートと床はなまはげのわらみのをイメージし、黄土色と茶色を

でも、暗くなく、落ち着いていて、汚れも目立たないだろうし、悪くはない。

優先席は、座布団がグレー、背もたれが赤に白文字で「優先席」と表示してあるもの。ここは山手線の新車両E235系と同じようだ。

実は以前、JR九州の普通列車に乗った時、残念な思い出があった。(この後にも出てきます)

外観はユニークで楽しいし、車内も見た目はそう。でも、座席の座り心地は決して良いとはいえないものだった。滑ってずり落ちるような革張りとか、木に申し訳程度の薄っぺらな布が付いた硬い座椅子みたいなのとか。

そんなのが男鹿線に入るのかと不安だったが、それは打ち消された。

座席の途中には、カーブした縦の棒がついた。棒は優先席付近だけ黄色

座席の途中には、カーブした縦の棒がついた。棒は優先席付近だけ黄色首都圏などの最近の車両に乗り慣れた方なら、見覚えがある形状のはず。座布団、背もたれとも、1人分ずつ区分された布製クッション。

首都圏の電車では、導入時期や形式によっては座席がとても硬いものがある(E231系の初期車?)けれど、EV-E801系は、なかなか悪くない座り心地。701系レベルか、それ以上だと思う。まあ、旅行客が秋田から男鹿まで1時間、これに座ることについては、賛否が分かれるでしょうけれど。

首都圏の電車同様、座席下の暖房機がコンパクトになっており、足や荷物を座席下に入れることができる。

ドアとドアの間の座席は10席。

同じ3ドアの701系では12席あるのだが、これは1人分の幅が広くなったのか、機器の設置スペースで場所を取られた分減ったからか。

赤いほうの連結部付近

赤いほうの連結部付近赤い方の車両では、後ろ(運転席と逆)のドアから連結部までは、座席がなく、両側とも部屋状のものがある。何らかの機器が入っているのだろう。

そこに液晶ディスプレイがある(赤いほうにも設置)。

「ただいまの電気の流れ」

「ただいまの電気の流れ」この時はパンタグラフから集電していたので「架線からの電力で空調・照明を動かしています」と表示されている。

プレスリリースによれば、バッテリーの電力を使っている時は「蓄電池で~」と表示され、左右にナマハゲが現れるらしい。

窓

窓窓ガラスの色が濃いせいで、外の景色は色がだいぶ違って見える。【3月4日補足】701系も黒系統の着色ガラスだが、EV-E801系のほうがより濃い。

背もたれと窓の位置関係や、窓かまちの幅は701系とほぼ同じで、違和感なし。

荷棚(いわゆる網棚)は、従来よりもやや低い。上の写真をよく見ると分かるが、窓の上端より下にパイプがきている。

JR九州の電車では、荷棚が金属の板でできているものがあった。以前乗った時、ここにホコリが積もっていて、荷物の底が白くなってしまって閉口したが、EV-E801系ではパイプなのでその心配はなし。

青いほうの連結部付近

青いほうの連結部付近青いほうも、後部ドアから連結面は座席がなく、トイレ(写真左)と車いす・ベビーカースペース(床がピンクの所)になっている。

現在の鉄道車両のトイレは、車いす対応になっていて、JR東日本の普通列車では、かなり大きいものが設置されている。

EV-E801系では、縦に長くは感じたが、東日本のものほど大きくないような(つまりちょっと狭い)気がした。

ここで、上の写真のトイレの天井付近を拡大。

赤い線を書き入れました

赤い線を書き入れましたJR九州タイプの車両では、運転席やトイレはよそで作ったものをはめこむユニット構造になっている。電話ボックス状のものを中に入れたイメージ。

そのため、車両そのものの天井より下に、別にユニット部分の天井がある(それが赤い線)。その上の本来の天井に照明があるが、光はユニットの中へ透過するらしい。トイレの場合、上から覗けないようにはなっているとか(そりゃそうだ)。

でも、701系などもたしかユニット構造のはずだが、天井は車両本体と一体化して一致している。“二重天井”はコストを追求した結果なんだろうか。

で、これもJR九州でがっかりした点。

荷棚がそうだったくらいだから当然だが、このユニットの天井にホコリが積もっていたのは言うまでもなく、車両本体の天井や壁との間に、クモの巣が張っていたのだった!

まあ、これはJR九州の車両の管理体制が悪いことが原因だが、そうなってしまう構造にしない選択もあったのではないだろうか。

この点は、東日本へも受け継がれてしまったことになる。秋田車両センターには、こまめなお手入れをお願いしたい。

その他、ネット上で見かけたものも含めていくつか。

・運転席もユニット構造。前後方向はけっこう広そう。

・運賃表示器や整理券発行器(※3月1日付補足参照)は、現行と同じ。整理券は今までは1両につき1台だったのが2台に増えた。【3月1日補足】運賃表示器はレシップ製液晶2画面のもの。701系や秋田中央交通のバスの一部ではおなじみだが、男鹿線(キハ40系)では初採用かな。

・半自動ドアの押しボタンは、改造後の701系と同じような、黄色い枠付きのもの。車外同様、車内側も、ボタンがドアの右にある所と左にある所がまちまち。以前も指摘したように統一(右に)したほうがいいと思う。

・ドアの開閉予告チャイムは、701系やキハ40系(後付け)のような甲高いのではなく、現在主流の柔らかい音。細かい音の違いまでは認識できなかったけれど、ネット上の情報によれば、(かつての?)東京メトロだか名鉄だかの車両と同じ音で、JR東日本では初採用の音なんだとか。

・車内のドア上に液晶やLEDによる案内表示装置はなし。

・ネットによれば、ワンマン自動放送は、JR東日本標準の英語入りではなく、新潟支社などと同じ汎用版。【3月4日追記】英語放送はあるらしい。声が標準とは違うようだ。

・吊り手(つり革)は、一般的な三角おにぎり形。優先席部分もそのオレンジ色版。JR東日本で採用されている、縦長の三角形ではない。(701系では、優先席だけ縦長三角に交換されている)

・座席の端・ドアとの境は、JR東日本標準の白くて凹凸がある板ではなく、透明で平らな板。「ACCUM」または「OGA」のロゴや線が白で入る。天地方向は少し短い。

従来は板の凹凸がひじ掛け代わりになったし、高さがあって寒風防止と立ち客との隔絶感に効果があった。透明でやや低い板では、その効果はどうだろう。

白い仕切り板は701系辺りから採用されていた

白い仕切り板は701系辺りから採用されていた最初に乗りこんだ時、701系やキハ40系よりも、足元が広く空いている、つまり段差が大きいような気がした。

車両とホームの間は?

車両とホームの間は?秋田のような地方の駅は、かつて主流だった客車に合わせて、ホームの高さが少し低い。だから、床が高い電車や気動車では、ホームと車両の床に段差が生じる。そこでの乗降を安全にするためということなのか、車両の出入口側にホームとほぼ同じ高さのステップを設けているものが多く、701系やキハ40系でもそうだった。

ただし、仙台の新しいE721系では車両の床を低くして段差をなくしたし、ミニ新幹線区間のようにホームのかさ上げ工事をすることもある。

701系ではドアのところに1段のステップがある

701系ではドアのところに1段のステップがあるEV-E801系では、どういう理由かステップが廃止されてしまった。

段差の高さとしては、ステップがあってもなくても変わらないことになるが、車体とホームとのすき間の関係で、なんとなく恐怖感がある。

ステップがある車両なら、段差でつまづいても転ぶだけで済んだのが、これでは下に転落してしまう危険性が増えてしまった気がしなくもない。ワンマン運転するから乗務員の目が届きにくいだろうし。

車内側の床に黄色い線は引いてあるけれど、もっと目立つようにしたり、放送で注意喚起したほうがいいのではないだろうか。

側面の行き先表示も、愛称併記。パンタグラフは無塗装なのね(こまちでは色を塗っているが、上げ下げを確認しやすくする目的がある)

側面の行き先表示も、愛称併記。パンタグラフは無塗装なのね(こまちでは色を塗っているが、上げ下げを確認しやすくする目的がある)男鹿線の車両がパンタグラフを上げているとは、男鹿線100年の歴史上画期的なこと。

1両に3つドアがある車両も、左右に両開きするドアも、男鹿線にとっては初めてだろう。

細かな点はともかく(できれば改善されることを願って)、快適な新車両に大いに期待したい。

【3月6日追記】無事に運行が始まった。3月6日時点では、どうもワンマンではなく車掌が乗務しているようだ。正面の行き先表示は、駅停車中は分からないが、走行中は「普通 男鹿」が固定表示されていた。

【3月9日追記】3月7日頃からワンマン運転開始。ただし、案内係や技術者らしき複数の社員が乗っているらしい。行き先表示は「ワンマン 男鹿」。停車中は、それと展示時の路線名が交互に表示されるとのこと。

※続き(乗車した話)はこちら

※その後、2019年12月3日に、JR東日本から男鹿線にEV-E801系を追加投入(量産ということ)し、EV-E801系で統一することが発表された。詳細は未定のようだが、「2020年度以降」投入する計画で、2両1組・ロングシートなど変更はなさそう。4日付秋田魁新報社会面によれば「5編成(10両)」を追加投入。→2020年に増備され、2021年春から統一される。

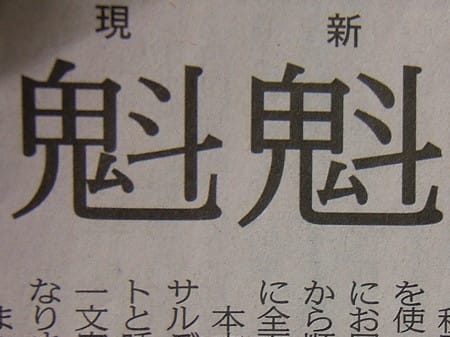

(いずれも再掲)

(いずれも再掲) 比率は厳密ではなく不鮮明ですが、左からモトヤ(現魁)、UDモトヤ(東奥)、イワタUD(新魁)

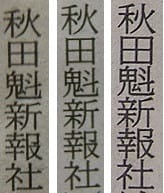

比率は厳密ではなく不鮮明ですが、左からモトヤ(現魁)、UDモトヤ(東奥)、イワタUD(新魁) 上が新書体、下が従来書体。「6」の違いが目立つ

上が新書体、下が従来書体。「6」の違いが目立つ

現行の小さい見出しのモトヤ明朝。ひらがながきれいで好き

現行の小さい見出しのモトヤ明朝。ひらがながきれいで好き 工事看板のカンちゃん

工事看板のカンちゃん とある秋田市上下水道局発注の工事現場

とある秋田市上下水道局発注の工事現場 カ、カンちゃん?

カ、カンちゃん? 三角コーンの先の白い面

三角コーンの先の白い面 こっちにも?!

こっちにも?! 頭に花があるから、女べらぼう

頭に花があるから、女べらぼう リニューアル後の新屋駅

リニューアル後の新屋駅 正面の看板も新しくなった

正面の看板も新しくなった 左が道路側、右が改札口・ホーム

左が道路側、右が改札口・ホーム 窓口と反対側。ドアの向こうが線路

窓口と反対側。ドアの向こうが線路 左が駅舎、右がホーム

左が駅舎、右がホーム 道路側から

道路側から こんな板

こんな板 12日。中央部泉地区の街区公園。ブランコの椅子が埋まっている

12日。中央部泉地区の街区公園。ブランコの椅子が埋まっている 12日の泉地区。雪山を作って除雪作業中。終わった部分は路面が露出

12日の泉地区。雪山を作って除雪作業中。終わった部分は路面が露出 12日の千秋地区。奥が県職員住宅と千秋公園。手前左右の大きい道路は未除雪

12日の千秋地区。奥が県職員住宅と千秋公園。手前左右の大きい道路は未除雪 (再掲)前回は車線半分に雪が積み上げられた

(再掲)前回は車線半分に雪が積み上げられた 13日。ニューシティ跡地内は、使う予定がないのか除雪されていない

13日。ニューシティ跡地内は、使う予定がないのか除雪されていない 雪山が!

雪山が! 土手長町。歩道のロードヒーティングが追いつかない

土手長町。歩道のロードヒーティングが追いつかない 二丁目橋から

二丁目橋から 秋田中央警察署付近。ハクチョウが3羽休んでいた

秋田中央警察署付近。ハクチョウが3羽休んでいた 拡大(分からないと思いますが、浮いている物体の上のほう中央左にカルガモが2羽)

拡大(分からないと思いますが、浮いている物体の上のほう中央左にカルガモが2羽) フタの縁取りにも金属製のものがあるのは、ちょっと珍しい?【←13日追記・それほど珍しくもなさそう】

フタの縁取りにも金属製のものがあるのは、ちょっと珍しい?【←13日追記・それほど珍しくもなさそう】 マンホールのフタっぽくない印象

マンホールのフタっぽくない印象

秋田市章と「合流」

秋田市章と「合流」 トヨタレンタリースの少し県道寄りにあった、上り・秋田駅行き

トヨタレンタリースの少し県道寄りにあった、上り・秋田駅行き 下に別の文字の跡が

下に別の文字の跡が こちらは表示板の下が折れて曲がっている

こちらは表示板の下が折れて曲がっている 上り側。左奥の駐車場の電柱付近に下りがある。突き当り左右が県道

上り側。左奥の駐車場の電柱付近に下りがある。突き当り左右が県道 下り側。表示板が薄れて読めない…

下り側。表示板が薄れて読めない… なんとか読める

なんとか読める 「道路占用許可済証 建設省」

「道路占用許可済証 建設省」 大町経由下り側

大町経由下り側 (再掲)大町経由上り側

(再掲)大町経由上り側 (再掲)待合所内

(再掲)待合所内 「ご注意」(写真は大町経由下り側、現在は外されている)

「ご注意」(写真は大町経由下り側、現在は外されている) 工事初期の9月下旬に西側から。左奥が傾いた電柱

工事初期の9月下旬に西側から。左奥が傾いた電柱 10月上旬

10月上旬 傾いた電柱の所にも

傾いた電柱の所にも 向かいの点灯している歩行者用信号機は仮設。右側(内側)に横断歩道が移ろうとしている

向かいの点灯している歩行者用信号機は仮設。右側(内側)に横断歩道が移ろうとしている 変更前。右から人や自転車が来るかもしれないし、向かいから渡ってくるのも気づきづらい

変更前。右から人や自転車が来るかもしれないし、向かいから渡ってくるのも気づきづらい 右が傾いた電柱。仮設の歩行者用が設置されている

右が傾いた電柱。仮設の歩行者用が設置されている 完成

完成

信号機があったからこそ、傾きがよく分かった

信号機があったからこそ、傾きがよく分かった 口からツツジの枝葉が!

口からツツジの枝葉が! (再掲)

(再掲) 下は例の看板だけど、一部隠れている

下は例の看板だけど、一部隠れている

奥が弘高下・中央弘前方向、左が坂道

奥が弘高下・中央弘前方向、左が坂道 ビニール袋をかけて、結束バンドで縛っている

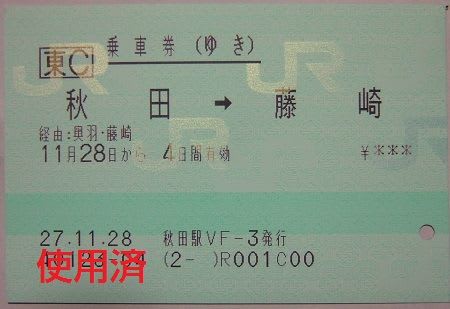

ビニール袋をかけて、結束バンドで縛っている 秋田駅発藤崎駅行き乗車券

秋田駅発藤崎駅行き乗車券 「

「 「

「 (再掲)わくわくドリーム号のヘッドマーク

(再掲)わくわくドリーム号のヘッドマーク (再掲)

(再掲) (再掲)いなほ用E653系普通車車内

(再掲)いなほ用E653系普通車車内 弘前大学正門の左側

弘前大学正門の左側 (再掲)

(再掲) 改修後の事務局庁舎

改修後の事務局庁舎 出っ張り部分。照明もある

出っ張り部分。照明もある (再掲)保戸野小学校。文字盤の仕様は弘大のと同じっぽいので、同じメーカーかも?

(再掲)保戸野小学校。文字盤の仕様は弘大のと同じっぽいので、同じメーカーかも?

(いずれも再掲)当時はこういう緑がかったガラス張りの建物が流行っていた

(いずれも再掲)当時はこういう緑がかったガラス張りの建物が流行っていた 駅南側の踏切越しに。信号の奥左が銀行跡

駅南側の踏切越しに。信号の奥左が銀行跡 「平成8年11月」

「平成8年11月」