昨年3月の記事で、秋田市内の線路の下を潜る道路に、「秋田市-1」などという番号と緊急時の連絡先を記した看板が設置されたのを取り上げた。冒頭の写真の「秋田市-7」は天徳寺地下道。

7月に新規開通した「茨島・大住アンパス」が「秋田市-17」なので、少なくとも17か所に表示があると思われるが、秋田市内で線路を潜る道路はそんなに多くないはず。

いつか全貌を明らかにしたいと思いながらも、やる気が出なくて放っておいていた…(多少は取材していたのですけど…)

先日、何気なく、秋田市建設部 道路維持課のサイトを見ると、1月25日付で「地下道(アンダーパス)に緊急時通報板を設置しています」というページ(http://www.city.akita.akita.jp/city/cs/mt/underpass/default.htm)がアップされていた。

そこには、表示が設置された箇所の情報を記した一覧表があった!

なんで今頃になってアップしたのか知らないが、これはおもしろい。

そして当ブログにとっては「果報は寝て待て」の結果になった。

そのページには、

「秋田市では、地下道(アンダーパス)に次のような緊急時通報板を設置しております。地下道(アンダーパス)内で緊急事態が発生した場合は、緊急時通報板の箇所番号を警察や消防、または、道路管理者へ連絡してください。」

「秋田市内で緊急時通報板が設置されている地下道(アンダーパス)は次の17箇所(うち秋田県管理2箇所)です。」

とある。

なるほど。

ということは、秋田市が主導して、秋田県道2か所を含む秋田市内のアンダーパスに「緊急時通報板」を設置したということなのだろうか。

意外にも、線路の下を通る箇所だけでなく、道路の下を潜る3か所にも設置されている。また、17か所のうち、僕に土地勘がない河辺地区(旧河辺町)に3か所がある。

だから全貌がつかみきれなかったのか!

番号の順番は、いちおう県に配慮したのか、県道に設置されたものが1番と2番。(2番についてこの記事後半)

3番から16番は市道を北から順に。ひと通り付番・設置した後にできた、茨島・大住アンパスが17番となっていた。

一覧表には各施設の名称(◯◯地下道、◯◯アンパスなど)も記載されており、「無名」だと思っていた、楢山の南中の裏の地下道は「楢山大元町地下道」だそうだ。

また、旧河辺町の4つのものは「地下道」などではなく「架道橋」という名称。旧河辺町の方針による命名なのだろう。なお、その1つ「“茱萸野”架道橋」は「ぐみの」と読むのかな。「茱萸」は赤い実のなる「グミ」。

最後には「地下道(アンダーパス)とは・・・道路や鉄道などの下をくぐり抜けるように通っている箇所など、周辺地盤より道路の高さが局部的に低くなっている箇所をいいます。」などと、冠水しやすいことが説明されていた。

日頃から市民に危険性を知ってもらうとともに、非常時には連絡してもらうためには、こうした呼びかけが大切だと思う。

僕はこういう場所を「地下道」と呼んでいる。

子どもの頃から身近にあったり、新規開通を目の当たりにしてきた「天徳寺地下道」「明田地下道」などが、「地下道」という名前だったからだろう。

しかし、上記のとおり、現在では「アンダーパス」と呼ぶことが普及しているようだ。(反対に上を通るのが「オーバーパス」)

では、この機械に、昨年春に撮影してストックしてあった、市内のアンダーパスの一部をご紹介します。

秋田駅の北、奥羽本線の「秋田貨物駅」周辺は線路の本数が多いため、そこを通る道路はすべてアンダーパスで、保戸野・泉・外旭川地区を結んでいる。

500~600メートルの距離を置いたほぼ等間隔に、4本の市道のアンダーパスがある。いずれもおそらく昭和30年代後半頃に造られた古いもので、歩道がなく、道幅が狭く、急カーブがあって、現在の交通事情に必ずしも合っているとは言えない。

南から順にご紹介していく。

秋田市-7・天徳寺地下道

以前の記事をご覧ください。

※天徳寺地下道以外の地下道は、現地に名称が表示されていません。

※以下の画像は主に東側(外旭川側)から撮影しました。

秋田市-6・菅野地下道

泉菅野(いずみすがの。スーパードラッグアサヒ・ローソンの間)と泉釜ノ町・外旭川字大畑を結ぶ。

かつて線路だった部分が現在は宅地になっている所もあり、線路と住宅地の下を潜る形になっている。

アプローチ部分

アプローチ部分

カーブしながらアンダーパス部分へ入っていくのは天徳寺地下道と同じ。道幅は狭いが、対面通行。

アンダーパス部分はもっと狭い

アンダーパス部分はもっと狭い

どうやってすれ違うんだ?

天徳寺地下道同様、端から端までずっとトンネル(天井がある)でなく、途中で途切れて空が見えるので、昼間なら多少の開放感はありそう。

「天徳寺地下道の小型版」といった印象。

※菅野地下道は2019年8月で廃止。新しくできる駅の施設に転用される。

秋田市-5・八幡田地下道

線路と並走し地下道の上を通る歩行者自転車道から

線路と並走し地下道の上を通る歩行者自転車道から

外旭川八幡田(はちまんでん)などにあり、秋田貨物駅のほぼ真下を通る。ちょっと奥まった位置にあり、特に薄暗い印象がある。

アプローチ部分はやはりカーブ

アプローチ部分はやはりカーブ

道幅はやや広く、センターラインがある

道幅はやや広く、センターラインがある

アンダーパス部分はやはり狭くなっていて、センターラインが引かれていない。

暗くて長い

暗くて長い

こちらは天井が途中で途切れておらず、向こう側までずっとある。トンネルにあるのと同じタイプのオレンジ色の照明が設置されている。

さらに安全のためか、壁に赤いラインが引かれている。

秋田市長の公約などによれば、この辺りに新しい駅(旅客駅)を造るという構想があるのだが、進展しているという話は聞こえてこない。

利便性が向上し公共交通へシフトする意味でもいいと思うのだが…【上の追記の通り、2021年開業予定で菅野地下道付近に建設されることになった】

さて、番号は振られておらず、緊急時通報板が設置されていないのだが、実はこの北側にもう1つアンダーパスがある。

番号なし・水口地下道(名称は秋田市建設部の資料による)

地図で見ると「外旭川字八幡田(住居表示未実施)」と「外旭川八幡田(住居表示実施済)」、その近くに「寺内字三千刈」などがあるが、「水口(みのくち。外旭川字水口)」ではない。

バス停の名前からすると、もっと天徳寺に近いほうが水口の印象があるが、昔はこの辺も水口だったのかもしれない。

左が線路、右が道路

左が線路、右が道路

ぽつんと赤い回転灯があり、下り坂がある。突き当たりで線路側へ急カーブ。

とても狭い

とても狭い

いちおう車も通れるようだが…

そして長い

そして長い

天井は、オレンジ色のナトリウムランプでなく、蛍光灯のようだ。何十年か前の家庭の天井についていても違和感のないデザイン。

昼間なら「暗い」という感じはあまりしないが、長くて閉塞感があり「怖い」と感じる人はいるだろう。徒歩や自転車で通る人がちらほらいる。

近くに踏切や外旭川アンパスもあるためか、車が通るのを見たことはない。【末尾の追記の通り、この後2019年頃には車の通行が規制された。】

この水口地下道には、別の名前があるらしい。

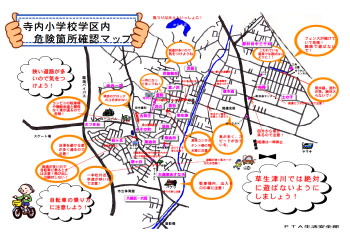

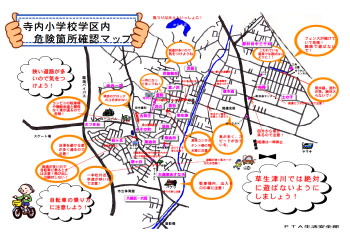

市立寺内小学校PTA生活安全部作成「学区内危険箇所確認マップ」

市立寺内小学校PTA生活安全部作成「学区内危険箇所確認マップ」

最近は、各学校ごとに学区内の危険箇所をまとめた地図を作成・公開していることが多い。

水口地下道は、寺内小学校学校の外れに位置するようだ。そこを見ると…

「ゆうれいトンネル」だって

「ゆうれいトンネル」だって

うーん。なるほど。

たしかに幽霊が出るかも…

たしかに幽霊が出るかも…

水口地下道を見てしまうと、天徳寺地下道も広くて明るく見えてしまう。

とっても広い!?

とっても広い!?

それにしても、なぜ水口地下道には番号や緊急時通報板を付けなかったのだろう?

冠水や車が衝突する危険性は他のアンダーパスと同様にあると考えられるのだが。

※地下道の完成時期についての記事はこちら

※水口地下道は、この後2019年頃には車両が通れないように規制された。

7月に新規開通した「茨島・大住アンパス」が「秋田市-17」なので、少なくとも17か所に表示があると思われるが、秋田市内で線路を潜る道路はそんなに多くないはず。

いつか全貌を明らかにしたいと思いながらも、やる気が出なくて放っておいていた…(多少は取材していたのですけど…)

先日、何気なく、秋田市建設部 道路維持課のサイトを見ると、1月25日付で「地下道(アンダーパス)に緊急時通報板を設置しています」というページ(http://www.city.akita.akita.jp/city/cs/mt/underpass/default.htm)がアップされていた。

そこには、表示が設置された箇所の情報を記した一覧表があった!

なんで今頃になってアップしたのか知らないが、これはおもしろい。

そして当ブログにとっては「果報は寝て待て」の結果になった。

そのページには、

「秋田市では、地下道(アンダーパス)に次のような緊急時通報板を設置しております。地下道(アンダーパス)内で緊急事態が発生した場合は、緊急時通報板の箇所番号を警察や消防、または、道路管理者へ連絡してください。」

「秋田市内で緊急時通報板が設置されている地下道(アンダーパス)は次の17箇所(うち秋田県管理2箇所)です。」

とある。

なるほど。

ということは、秋田市が主導して、秋田県道2か所を含む秋田市内のアンダーパスに「緊急時通報板」を設置したということなのだろうか。

意外にも、線路の下を通る箇所だけでなく、道路の下を潜る3か所にも設置されている。また、17か所のうち、僕に土地勘がない河辺地区(旧河辺町)に3か所がある。

だから全貌がつかみきれなかったのか!

番号の順番は、いちおう県に配慮したのか、県道に設置されたものが1番と2番。(2番についてこの記事後半)

3番から16番は市道を北から順に。ひと通り付番・設置した後にできた、茨島・大住アンパスが17番となっていた。

一覧表には各施設の名称(◯◯地下道、◯◯アンパスなど)も記載されており、「無名」だと思っていた、楢山の南中の裏の地下道は「楢山大元町地下道」だそうだ。

また、旧河辺町の4つのものは「地下道」などではなく「架道橋」という名称。旧河辺町の方針による命名なのだろう。なお、その1つ「“茱萸野”架道橋」は「ぐみの」と読むのかな。「茱萸」は赤い実のなる「グミ」。

最後には「地下道(アンダーパス)とは・・・道路や鉄道などの下をくぐり抜けるように通っている箇所など、周辺地盤より道路の高さが局部的に低くなっている箇所をいいます。」などと、冠水しやすいことが説明されていた。

日頃から市民に危険性を知ってもらうとともに、非常時には連絡してもらうためには、こうした呼びかけが大切だと思う。

僕はこういう場所を「地下道」と呼んでいる。

子どもの頃から身近にあったり、新規開通を目の当たりにしてきた「天徳寺地下道」「明田地下道」などが、「地下道」という名前だったからだろう。

しかし、上記のとおり、現在では「アンダーパス」と呼ぶことが普及しているようだ。(反対に上を通るのが「オーバーパス」)

では、この機械に、昨年春に撮影してストックしてあった、市内のアンダーパスの一部をご紹介します。

秋田駅の北、奥羽本線の「秋田貨物駅」周辺は線路の本数が多いため、そこを通る道路はすべてアンダーパスで、保戸野・泉・外旭川地区を結んでいる。

500~600メートルの距離を置いたほぼ等間隔に、4本の市道のアンダーパスがある。いずれもおそらく昭和30年代後半頃に造られた古いもので、歩道がなく、道幅が狭く、急カーブがあって、現在の交通事情に必ずしも合っているとは言えない。

南から順にご紹介していく。

秋田市-7・天徳寺地下道

以前の記事をご覧ください。

※天徳寺地下道以外の地下道は、現地に名称が表示されていません。

※以下の画像は主に東側(外旭川側)から撮影しました。

秋田市-6・菅野地下道

泉菅野(いずみすがの。スーパードラッグアサヒ・ローソンの間)と泉釜ノ町・外旭川字大畑を結ぶ。

かつて線路だった部分が現在は宅地になっている所もあり、線路と住宅地の下を潜る形になっている。

アプローチ部分

アプローチ部分カーブしながらアンダーパス部分へ入っていくのは天徳寺地下道と同じ。道幅は狭いが、対面通行。

アンダーパス部分はもっと狭い

アンダーパス部分はもっと狭いどうやってすれ違うんだ?

天徳寺地下道同様、端から端までずっとトンネル(天井がある)でなく、途中で途切れて空が見えるので、昼間なら多少の開放感はありそう。

「天徳寺地下道の小型版」といった印象。

※菅野地下道は2019年8月で廃止。新しくできる駅の施設に転用される。

秋田市-5・八幡田地下道

線路と並走し地下道の上を通る歩行者自転車道から

線路と並走し地下道の上を通る歩行者自転車道から外旭川八幡田(はちまんでん)などにあり、秋田貨物駅のほぼ真下を通る。ちょっと奥まった位置にあり、特に薄暗い印象がある。

アプローチ部分はやはりカーブ

アプローチ部分はやはりカーブ 道幅はやや広く、センターラインがある

道幅はやや広く、センターラインがあるアンダーパス部分はやはり狭くなっていて、センターラインが引かれていない。

暗くて長い

暗くて長いこちらは天井が途中で途切れておらず、向こう側までずっとある。トンネルにあるのと同じタイプのオレンジ色の照明が設置されている。

さらに安全のためか、壁に赤いラインが引かれている。

秋田市長の公約などによれば、この辺りに新しい駅(旅客駅)を造るという構想があるのだが、進展しているという話は聞こえてこない。

利便性が向上し公共交通へシフトする意味でもいいと思うのだが…【上の追記の通り、2021年開業予定で菅野地下道付近に建設されることになった】

さて、番号は振られておらず、緊急時通報板が設置されていないのだが、実はこの北側にもう1つアンダーパスがある。

番号なし・水口地下道(名称は秋田市建設部の資料による)

地図で見ると「外旭川字八幡田(住居表示未実施)」と「外旭川八幡田(住居表示実施済)」、その近くに「寺内字三千刈」などがあるが、「水口(みのくち。外旭川字水口)」ではない。

バス停の名前からすると、もっと天徳寺に近いほうが水口の印象があるが、昔はこの辺も水口だったのかもしれない。

左が線路、右が道路

左が線路、右が道路ぽつんと赤い回転灯があり、下り坂がある。突き当たりで線路側へ急カーブ。

とても狭い

とても狭いいちおう車も通れるようだが…

そして長い

そして長い天井は、オレンジ色のナトリウムランプでなく、蛍光灯のようだ。何十年か前の家庭の天井についていても違和感のないデザイン。

昼間なら「暗い」という感じはあまりしないが、長くて閉塞感があり「怖い」と感じる人はいるだろう。徒歩や自転車で通る人がちらほらいる。

近くに踏切や外旭川アンパスもあるためか、車が通るのを見たことはない。【末尾の追記の通り、この後2019年頃には車の通行が規制された。】

この水口地下道には、別の名前があるらしい。

市立寺内小学校PTA生活安全部作成「学区内危険箇所確認マップ」

市立寺内小学校PTA生活安全部作成「学区内危険箇所確認マップ」最近は、各学校ごとに学区内の危険箇所をまとめた地図を作成・公開していることが多い。

水口地下道は、寺内小学校学校の外れに位置するようだ。そこを見ると…

「ゆうれいトンネル」だって

「ゆうれいトンネル」だってうーん。なるほど。

たしかに幽霊が出るかも…

たしかに幽霊が出るかも…水口地下道を見てしまうと、天徳寺地下道も広くて明るく見えてしまう。

とっても広い!?

とっても広い!?それにしても、なぜ水口地下道には番号や緊急時通報板を付けなかったのだろう?

冠水や車が衝突する危険性は他のアンダーパスと同様にあると考えられるのだが。

※地下道の完成時期についての記事はこちら

※水口地下道は、この後2019年頃には車両が通れないように規制された。

秋田駅西口から営業所へ戻るところ

秋田駅西口から営業所へ戻るところ 後ろ姿ですが、小型バスも所属している

後ろ姿ですが、小型バスも所属している 大町を三平バスが走るのは、なかなかお目にかからない光景

大町を三平バスが走るのは、なかなかお目にかからない光景 明田地下道に入るバス。本数はそれなりにある

明田地下道に入るバス。本数はそれなりにある

2月20日、南西側の茶町通りから撮影

2月20日、南西側の茶町通りから撮影 向こうが見える!

向こうが見える! 2月22日(手前の通り沿いの低い壁は日銀のもの)

2月22日(手前の通り沿いの低い壁は日銀のもの) 今日

今日 北東角(9月撮影)

北東角(9月撮影)

二丁目橋向かいの「旧産業会館跡地」

二丁目橋向かいの「旧産業会館跡地」 中心部の道路

中心部の道路 小学校と国の機関の間の小路

小学校と国の機関の間の小路 月ぎめ駐車場

月ぎめ駐車場 ビルの谷間の駐車場

ビルの谷間の駐車場

秋田北税務署の確定申告もできます

秋田北税務署の確定申告もできます 北西方向、右端奥は秋田火力発電所

北西方向、右端奥は秋田火力発電所 男鹿半島の寒風山(かんぷうざん)

男鹿半島の寒風山(かんぷうざん) 北東、土崎駅方向

北東、土崎駅方向 北~北東方向。各施設の位置関係はこんな状況

北~北東方向。各施設の位置関係はこんな状況 秋田港駅付近。これから臨海鉄道に入る列車が待機中

秋田港駅付近。これから臨海鉄道に入る列車が待機中 キタスカのほんとにすぐ裏が線路

キタスカのほんとにすぐ裏が線路

北側(秋田駅寄り)から

北側(秋田駅寄り)から E3系とE6系

E3系とE6系 ほぼ正面

ほぼ正面 狭軌(いわゆる在来線)のレール側から

狭軌(いわゆる在来線)のレール側から E6系とE751系

E6系とE751系 E751系電車。右奥は出番を終えて戻ってきた男鹿線のキハ40系

E751系電車。右奥は出番を終えて戻ってきた男鹿線のキハ40系 先頭部を拡大すると

先頭部を拡大すると 真横から見られた!(オートフォーカスがだいぶ迷ってたけど、ピントが合った)

真横から見られた!(オートフォーカスがだいぶ迷ってたけど、ピントが合った) 日光が当たって、あかね色とシルバーがいっそう美しい

日光が当たって、あかね色とシルバーがいっそう美しい 金網越しに。うーんカッコイイ

金網越しに。うーんカッコイイ

北東角から。左奥が貨物線の踏切方向、右手前が7号線方向

北東角から。左奥が貨物線の踏切方向、右手前が7号線方向 ちょっと離れて

ちょっと離れて 色合いや文字は統一されている

色合いや文字は統一されている デカイ!

デカイ! 右のが標準サイズ

右のが標準サイズ ここでは両方並んで設置!

ここでは両方並んで設置! 土崎駅正面から。左端が現跨線橋・その右が新跨線橋

土崎駅正面から。左端が現跨線橋・その右が新跨線橋 駅構内、現跨線橋から(通過中の列車が貨物支線への直通列車)

駅構内、現跨線橋から(通過中の列車が貨物支線への直通列車) 東側から

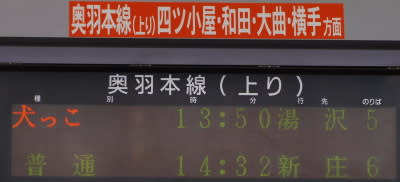

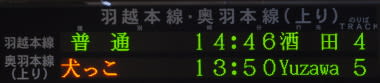

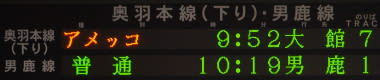

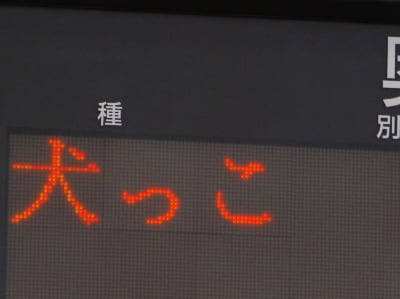

東側から 湯沢へ向かう列車。表示は「臨時」

湯沢へ向かう列車。表示は「臨時」 「犬っこ」!

「犬っこ」! 「犬っこ Yuzawa」

「犬っこ Yuzawa」 同じ(上段の酒田行きが日本語なのは、タイミングがズレているだけ)

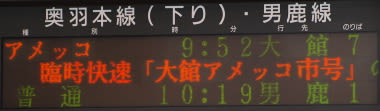

同じ(上段の酒田行きが日本語なのは、タイミングがズレているだけ) やっぱり「アメッコ」(英語表示もなし)

やっぱり「アメッコ」(英語表示もなし) 改札内も

改札内も 「臨時快速「大館アメッコ市号」の停車駅は…」

「臨時快速「大館アメッコ市号」の停車駅は…」

「RAPID KAMAKURA」

「RAPID KAMAKURA」 「快速KAMAK」

「快速KAMAK」

新しい方の発車標は明るくて見やすい

新しい方の発車標は明るくて見やすい 向かいの西武秋田店前にもロフトオープンの告知が

向かいの西武秋田店前にもロフトオープンの告知が ぽぽろーど入口から2階を覗く

ぽぽろーど入口から2階を覗く 少し離れて2階入口

少し離れて2階入口 他にもいくつか同時にオープンする

他にもいくつか同時にオープンする

懐かしく感じる方も多いはず

懐かしく感じる方も多いはず 1992年導入の「273」号車

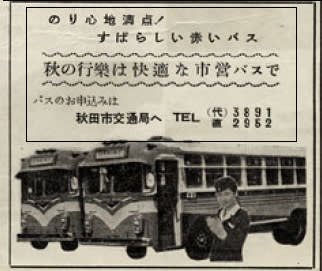

1992年導入の「273」号車 1960年9月1日付「広報あきた」151号「のり心地満点! すばらしい赤いバス」

1960年9月1日付「広報あきた」151号「のり心地満点! すばらしい赤いバス」 これ

これ (再掲)回数券表紙の広告より

(再掲)回数券表紙の広告より 白い!

白い! 側面から続いて天井にも色が付いている

側面から続いて天井にも色が付いている 水色とオレンジ

水色とオレンジ 秋田市章が側面に付いている(後期の貸切車両も同じ位置)

秋田市章が側面に付いている(後期の貸切車両も同じ位置) 町内に入ると、曲がり角などに手作りの看板がいくつかあった

町内に入ると、曲がり角などに手作りの看板がいくつかあった

なかよし会館前

なかよし会館前 これが楢山かまくら

これが楢山かまくら 入口周辺

入口周辺 笹竹に短冊!

笹竹に短冊! 内部。床も雪で靴のまま入れる。屋根はよしず

内部。床も雪で靴のまま入れる。屋根はよしず 祭壇

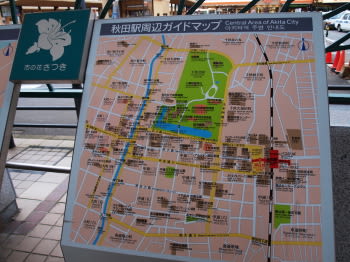

祭壇 秋田駅前の地図(以前撮影)

秋田駅前の地図(以前撮影) 仲小路の秋田駅側

仲小路の秋田駅側 隣の広小路

隣の広小路 竿燈大通り

竿燈大通り 秋田市南東部の住宅街

秋田市南東部の住宅街 山を作ってまとめる

山を作ってまとめる 道に立ちはだかる“雪の壁”(本来直線の道路)

道に立ちはだかる“雪の壁”(本来直線の道路) すごい存在感

すごい存在感 下流側から上流方向を撮影

下流側から上流方向を撮影 上流側

上流側 順番待ちのトラックの行列

順番待ちのトラックの行列 茨島地区の消火栓

茨島地区の消火栓 埋もれそう

埋もれそう

いた! しかも前照灯点灯中!

いた! しかも前照灯点灯中! 12番線(左奥)に停まる「こまち」と

12番線(左奥)に停まる「こまち」と アルヴェと青森側の先頭車

アルヴェと青森側の先頭車 側面

側面 運転席から顔を出して後方確認?

運転席から顔を出して後方確認? 先頭部

先頭部

なんと!(以前と同じ跨線橋から撮影)

なんと!(以前と同じ跨線橋から撮影) 左が旧青池(CRUISING TRAIN)、右奥がハイブリッドの現青池

左が旧青池(CRUISING TRAIN)、右奥がハイブリッドの現青池 秋田駅東口 ※この記事の写真は、すべて以前に撮影したものです

秋田駅東口 ※この記事の写真は、すべて以前に撮影したものです 隣のアルヴェ14階から撮影

隣のアルヴェ14階から撮影 こんな感じ

こんな感じ ソーラーパネルが6枚設置されている

ソーラーパネルが6枚設置されている 秋田駅西口から撮影。この奥(裏側)にNHKがある

秋田駅西口から撮影。この奥(裏側)にNHKがある 右上の四角いのがカメラみたいだ。アンテナも2つあり、1つはNHKのロゴ入り

右上の四角いのがカメラみたいだ。アンテナも2つあり、1つはNHKのロゴ入り 南西側・線路沿いから。カメラは黒いビルの左側手前にある

南西側・線路沿いから。カメラは黒いビルの左側手前にある 南東側から。赤丸がカメラ、太平山は右側

南東側から。赤丸がカメラ、太平山は右側 アルヴェの駐車場から撮影。ここのずーっと上にNHKのカメラがある

アルヴェの駐車場から撮影。ここのずーっと上にNHKのカメラがある 下手なイメージ図。赤いのがその人

下手なイメージ図。赤いのがその人 秋田市内の住宅地

秋田市内の住宅地