ゆるキャラブームで最近はいろんなキャラクターが登場している。青森県津軽地方在住、あるいは北東北の高速道路・幹線道路などをよく通る方は、このキャラクターを目にしたことがあるかもしれない。

葉っぱが帽子をかぶって運転中

葉っぱが帽子をかぶって運転中

これもゆるキャラに該当するのでしょうか?

これは青森県弘前市のバス会社「弘南バス」のエコ運動のシンボルマーク。特に名前はない模様。

1年前の2008年10月から、「君なら出きるエコへのチャレンジ」として、業務運転中のエコドライブのみならず、それ以外の家庭などの場面でも節水・節電等に全社員あげて心がけようという運動。

公式サイトでの紹介(gif画像) http://konanbus.com/top_gif/echo_drive_main.gif

だから、「エコドライブ」というより「エコライフ」の方が適切な言葉かもしれないが、乗合・貸切全車両の後部やイトーヨーカドー弘前店1階のバスターミナルにこのシンボルマークのステッカーが貼られている。

貸切車と路線車

貸切車と路線車

弘南バスは古い車両が多く、信号待ちなどで自動的にエンジンを切る「アイドリングストップ」機能付きの車両はとても少ない。対応していない車両でむやみにエンジンの停止・起動を繰り返すと、故障の原因になると聞いたことがあるが、そのためか弘南バスでは信号待ちではエンジンを止めない。でも、バスターミナルなどでは、到着してただちにエンジンを止めることが多く、この運動が浸透しているようだ。

僕ははじめはこのキャラクターの目つきが気持ち悪いと思っていたが、見慣れるとなかなかかわいく思えてきた。名前を付けてキャラクターグッズでも売り出してはどうかな?

一方、秋田県中央部のバス会社。

こちらも後部にステッカーが貼ってあり、「グリーン経営認証 交通エコモ財団」とある。

交通エコモ財団は「交通エコロジー・モビリティ財団」といい、交通機関のバリアフリーや環境対策を推進する組織らしい。大手鉄道会社も加盟している。

財団の事業の1つが、このグリーン経営認証。環境に対して客観的に見て一定の取り組みを行っている事業者を財団が審査・認証・登録する制度。

この制度は、バス会社の場合、会社一括で認証を受けるのではなく、営業所ごとに認定されるらしい。調べてみると、秋田のバス会社で認証を受けたのは秋田営業所だけ。残りの秋田東・臨海・男鹿・五城目の4営業所はリストに載っていないし、実際その4営業所所属のバスにはステッカーが貼られていない。

2年ごとに更新される制度で秋田営業所は今年初めに更新されているが、他の営業所では認証すら受けていないことになる。なんとも中途半端。

未認証の4営業所分は申請していないのか、審査で落っこちたのか知らないが、つまり秋田市内で見かけるこのバス会社の車両でも、半分以上はステッカーを貼っておらず、認定対象外ということになる。

そもそも、認証を受けていても乗客にとってはメリットは感じない(会社イメージが良くなり経営が安定するとか間接的にはあるのだろうけど)。認証や更新には手数料・審査料なんかをがっぽり取られるのかもしれない。認証を受けていなくても弘南バスのようにきちんと取り組んでいる会社もある。だったら、弘南バスのようにオリジナルキャラのステッカーの方で充分じゃないだろうか。

弘南バスに話を戻して、ほかにも弘南バスはしっかりしているなと感じる点がいくつかある。

弘南バスの車内には、乗客から意見を募る郵送料受取人負担のハガキが置いてある。さらにそれらの意見を定期的にまとめ、その返答とともに1枚の紙にしてバスターミナルに掲示している。

「お褒め/ご要望/お叱り」などと分類している

「お褒め/ご要望/お叱り」などと分類している

かつての秋田市交通局も「お客様の声ハガキ」を車内に設置していたが、返答の公開まではしていなかった。個人的には、送り主にさえしっかり対応すれば、他の客にまで公開する必要はないと思うし、掲載されている苦情の多くも「運転士の挨拶がない」とかあまりに基本的なことすぎる気もするが、真摯に利用者の声に耳を傾け、対応しているのはよく分かる。

メールで間違いを指摘してもちゃっかり修正してお礼のメールもよこさない(←シツコイですが)ような某バス会社とは雲泥の差。

また、この時は「運転士がマイクを使って案内をちゃんとしているかどうか」について限定の社外モニターを募集していて、少しでも利用者の声を聞き、それをサービスに生かそうという会社の意識の高さが分かる。(3か月間に10回バスに乗ってその状況をレポートすれば、3000円分の回数券をくれるそうだ)

会社の意識といえば、今年の春、弘南バスのダッシュボードに金色に光るものが置かれているのに気づいた。

写真を拡大してみると、黒い書類挟み(運行日誌などを挟むのだろう)に金文字で「企業理念/安全輸送最優先うんぬん」などと書いてあり、弘南バス株式会社の企業理念が書いてあるようだ。全車両ではなかったが、何台か同じように置いて走っている車両を見かけた。

ダッシュボードに置いて、対向車や通行人の目に触れることを前提として作ったものではないだろうか。自社とその理念に誇りを持っているからこそできることだと思う。何となく頼もしい。

何度も繰り返すが、地方のバス会社は厳しい経営状況に置かれ、どこも苦労している。だから、多くの人に利用してほしいし、政府や自治体ももっと関わってほしい。

でもバス会社側も、民間企業とはいえ、その地域の住民の足である公共交通を担っているのだから、現場の社員から内勤社員そして経営者に至るまで全社員が、自社を頼りにしている乗客がいることを忘れずに業務を行ってほしい。

僕にはそうした企業の意識が案内表示やクレーム対応に反映されているように思えてならない。

葉っぱが帽子をかぶって運転中

葉っぱが帽子をかぶって運転中これもゆるキャラに該当するのでしょうか?

これは青森県弘前市のバス会社「弘南バス」のエコ運動のシンボルマーク。特に名前はない模様。

1年前の2008年10月から、「君なら出きるエコへのチャレンジ」として、業務運転中のエコドライブのみならず、それ以外の家庭などの場面でも節水・節電等に全社員あげて心がけようという運動。

公式サイトでの紹介(gif画像) http://konanbus.com/top_gif/echo_drive_main.gif

だから、「エコドライブ」というより「エコライフ」の方が適切な言葉かもしれないが、乗合・貸切全車両の後部やイトーヨーカドー弘前店1階のバスターミナルにこのシンボルマークのステッカーが貼られている。

貸切車と路線車

貸切車と路線車弘南バスは古い車両が多く、信号待ちなどで自動的にエンジンを切る「アイドリングストップ」機能付きの車両はとても少ない。対応していない車両でむやみにエンジンの停止・起動を繰り返すと、故障の原因になると聞いたことがあるが、そのためか弘南バスでは信号待ちではエンジンを止めない。でも、バスターミナルなどでは、到着してただちにエンジンを止めることが多く、この運動が浸透しているようだ。

僕ははじめはこのキャラクターの目つきが気持ち悪いと思っていたが、見慣れるとなかなかかわいく思えてきた。名前を付けてキャラクターグッズでも売り出してはどうかな?

一方、秋田県中央部のバス会社。

こちらも後部にステッカーが貼ってあり、「グリーン経営認証 交通エコモ財団」とある。

交通エコモ財団は「交通エコロジー・モビリティ財団」といい、交通機関のバリアフリーや環境対策を推進する組織らしい。大手鉄道会社も加盟している。

財団の事業の1つが、このグリーン経営認証。環境に対して客観的に見て一定の取り組みを行っている事業者を財団が審査・認証・登録する制度。

この制度は、バス会社の場合、会社一括で認証を受けるのではなく、営業所ごとに認定されるらしい。調べてみると、秋田のバス会社で認証を受けたのは秋田営業所だけ。残りの秋田東・臨海・男鹿・五城目の4営業所はリストに載っていないし、実際その4営業所所属のバスにはステッカーが貼られていない。

2年ごとに更新される制度で秋田営業所は今年初めに更新されているが、他の営業所では認証すら受けていないことになる。なんとも中途半端。

未認証の4営業所分は申請していないのか、審査で落っこちたのか知らないが、つまり秋田市内で見かけるこのバス会社の車両でも、半分以上はステッカーを貼っておらず、認定対象外ということになる。

そもそも、認証を受けていても乗客にとってはメリットは感じない(会社イメージが良くなり経営が安定するとか間接的にはあるのだろうけど)。認証や更新には手数料・審査料なんかをがっぽり取られるのかもしれない。認証を受けていなくても弘南バスのようにきちんと取り組んでいる会社もある。だったら、弘南バスのようにオリジナルキャラのステッカーの方で充分じゃないだろうか。

弘南バスに話を戻して、ほかにも弘南バスはしっかりしているなと感じる点がいくつかある。

弘南バスの車内には、乗客から意見を募る郵送料受取人負担のハガキが置いてある。さらにそれらの意見を定期的にまとめ、その返答とともに1枚の紙にしてバスターミナルに掲示している。

「お褒め/ご要望/お叱り」などと分類している

「お褒め/ご要望/お叱り」などと分類しているかつての秋田市交通局も「お客様の声ハガキ」を車内に設置していたが、返答の公開まではしていなかった。個人的には、送り主にさえしっかり対応すれば、他の客にまで公開する必要はないと思うし、掲載されている苦情の多くも「運転士の挨拶がない」とかあまりに基本的なことすぎる気もするが、真摯に利用者の声に耳を傾け、対応しているのはよく分かる。

メールで間違いを指摘してもちゃっかり修正してお礼のメールもよこさない(←シツコイですが)ような某バス会社とは雲泥の差。

また、この時は「運転士がマイクを使って案内をちゃんとしているかどうか」について限定の社外モニターを募集していて、少しでも利用者の声を聞き、それをサービスに生かそうという会社の意識の高さが分かる。(3か月間に10回バスに乗ってその状況をレポートすれば、3000円分の回数券をくれるそうだ)

会社の意識といえば、今年の春、弘南バスのダッシュボードに金色に光るものが置かれているのに気づいた。

写真を拡大してみると、黒い書類挟み(運行日誌などを挟むのだろう)に金文字で「企業理念/安全輸送最優先うんぬん」などと書いてあり、弘南バス株式会社の企業理念が書いてあるようだ。全車両ではなかったが、何台か同じように置いて走っている車両を見かけた。

ダッシュボードに置いて、対向車や通行人の目に触れることを前提として作ったものではないだろうか。自社とその理念に誇りを持っているからこそできることだと思う。何となく頼もしい。

何度も繰り返すが、地方のバス会社は厳しい経営状況に置かれ、どこも苦労している。だから、多くの人に利用してほしいし、政府や自治体ももっと関わってほしい。

でもバス会社側も、民間企業とはいえ、その地域の住民の足である公共交通を担っているのだから、現場の社員から内勤社員そして経営者に至るまで全社員が、自社を頼りにしている乗客がいることを忘れずに業務を行ってほしい。

僕にはそうした企業の意識が案内表示やクレーム対応に反映されているように思えてならない。

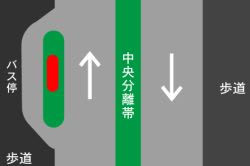

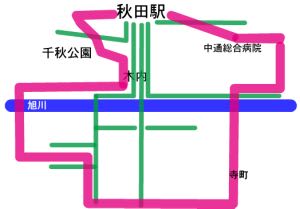

その分離帯の上に掲示場がある(上の図の赤い部分)

その分離帯の上に掲示場がある(上の図の赤い部分) バス停側から

バス停側から 赤が掲示場、青は設置番号。ピンクの線は桜並木です

赤が掲示場、青は設置番号。ピンクの線は桜並木です 民家の塀際に1枚。設置番号「9-5」

民家の塀際に1枚。設置番号「9-5」 設置番号「9-4」

設置番号「9-4」 設置番号「9-3」

設置番号「9-3」 設置番号「9-2」

設置番号「9-2」 真ん中の垂れ幕で8月30日が投票日なことを知らせるだけ。期日前投票には触れていない

真ん中の垂れ幕で8月30日が投票日なことを知らせるだけ。期日前投票には触れていない 秋田市

秋田市 能代市(停車中の列車から)

能代市(停車中の列車から)

出雲市

出雲市 弘前市

弘前市 弘前と同じ選挙区の平川市

弘前と同じ選挙区の平川市 ここも柱が出っ張ってる。記載内容は、同じ県の出雲市に似ている

ここも柱が出っ張ってる。記載内容は、同じ県の出雲市に似ている 裏面も白い

裏面も白い

市長選のもの

市長選のもの 反射する

反射する  裏は銀色

裏は銀色 JR秋田駅東西を結ぶ

JR秋田駅東西を結ぶ 延長部つなぎ目付近から当初開業部分を見る

延長部つなぎ目付近から当初開業部分を見る 左端がつなぎ目。右が改札・東口方向

左端がつなぎ目。右が改札・東口方向 バス乗り場から見た北側のベランダ

バス乗り場から見た北側のベランダ

庁舎前には期日前投票を勧める看板

庁舎前には期日前投票を勧める看板 投票所入場券裏面 ※

投票所入場券裏面 ※ ベランダ部分から南を見る

ベランダ部分から南を見る

今回は国民審査の名簿が貼ってある

今回は国民審査の名簿が貼ってある 新国道の「川元小川町」交差点

新国道の「川元小川町」交差点

秋田市仁井田の田んぼと太平山

秋田市仁井田の田んぼと太平山 秋田市飯島の田んぼと太平山

秋田市飯島の田んぼと太平山 ヘビ!(右が頭)

ヘビ!(右が頭) 民家近くでは、ヒガンバナが咲いていた

民家近くでは、ヒガンバナが咲いていた

後ろは県立美術館・平野政吉美術館

後ろは県立美術館・平野政吉美術館 所々で小さめの魚が群れている

所々で小さめの魚が群れている 縞模様があるけど鮎?

縞模様があるけど鮎? コイが通過

コイが通過

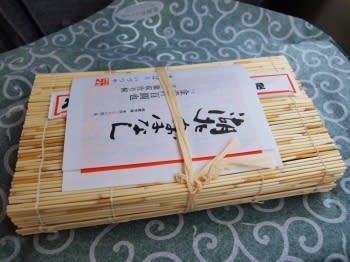

中味

中味 そしておかず

そしておかず

卵焼きの右にある物体がメイン

卵焼きの右にある物体がメイン

少し前の中央線快速、ではなくて大阪環状線

少し前の中央線快速、ではなくて大阪環状線 名古屋発富山行きの特急「しらさぎ」

名古屋発富山行きの特急「しらさぎ」 これは何サギ?

これは何サギ? この旅行初めての本降りの雨

この旅行初めての本降りの雨 昔ながらのずらりと並ぶ改札口

昔ながらのずらりと並ぶ改札口

今度は金沢発新潟行きの特急「北越」に約2時間の乗車

今度は金沢発新潟行きの特急「北越」に約2時間の乗車 オール2階建て新幹線Max(E4系)。僕はこのデザインが好きです。

オール2階建て新幹線Max(E4系)。僕はこのデザインが好きです。 “国鉄の新幹線駅”って感じ

“国鉄の新幹線駅”って感じ 新潟駅

新潟駅 おなじみ「いなほ」で2時間強

おなじみ「いなほ」で2時間強 この旅行の一番最初に乗った「N33.」編成に再会!

この旅行の一番最初に乗った「N33.」編成に再会! 「ニャンだ? ヘンなニンゲンが来たよ」

「ニャンだ? ヘンなニンゲンが来たよ」 「ジテンシャの影に隠れましょ」

「ジテンシャの影に隠れましょ」 「にゃあ」

「にゃあ」 道ばたのお宅の前に駐めてある自転車の下でお昼寝するニャンコ

道ばたのお宅の前に駐めてある自転車の下でお昼寝するニャンコ 「さようニャら」

「さようニャら」 珍しく行き先表示がLED化されていない

珍しく行き先表示がLED化されていない  電話ボックスのマークは変わった

電話ボックスのマークは変わった 前回危なかった「中」と無傷だった「ス」が脱落!!

前回危なかった「中」と無傷だった「ス」が脱落!! 「中」の残骸・・・

「中」の残骸・・・

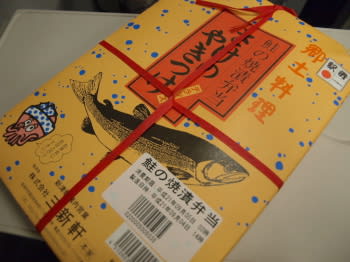

西日本の弁当には珍しくお手ふきが付いていたのはうれしい

西日本の弁当には珍しくお手ふきが付いていたのはうれしい

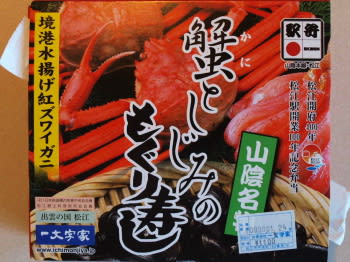

袋にもカニ

袋にもカニ “元祖かに寿し”をベースに、ちらし寿し・細巻・にぎり寿しが入っている

“元祖かに寿し”をベースに、ちらし寿し・細巻・にぎり寿しが入っている カニ爪「きちゃったネ…香美町」

カニ爪「きちゃったネ…香美町」  歓迎じゃなく「カニ迎」

歓迎じゃなく「カニ迎」 広告塔はもちろん

広告塔はもちろん 駅舎にいろいろ…

駅舎にいろいろ… 観光協会の時計

観光協会の時計  この中に3つのカニ

この中に3つのカニ タクシー屋根のあんどん!

タクシー屋根のあんどん!  ポストの上

ポストの上 ここにもカニの爪

ここにもカニの爪

そしてこの列車が懐かしいと思う方もいらっしゃるはず。特に秋田などでは。

そしてこの列車が懐かしいと思う方もいらっしゃるはず。特に秋田などでは。 ホテルの部屋から。反対側の部屋だと大阪城が見えたのだけど格安プランだからしょうがない

ホテルの部屋から。反対側の部屋だと大阪城が見えたのだけど格安プランだからしょうがない 前はちょっと新しそうな車両。

前はちょっと新しそうな車両。

僕はその1つ東隣「鎧(よろい)」駅で降りる。これがいい駅らしい

僕はその1つ東隣「鎧(よろい)」駅で降りる。これがいい駅らしい 車体の色はえんじ色というかワインレッド。向こうに海が見えている

車体の色はえんじ色というかワインレッド。向こうに海が見えている 意外と山あいの場所だ

意外と山あいの場所だ 駅舎。その向こうに線路2本と海がある

駅舎。その向こうに線路2本と海がある ホームから海に向かって数段の階段があって

ホームから海に向かって数段の階段があって これ。テレビで見た入り江を見下ろす風景。

これ。テレビで見た入り江を見下ろす風景。 海を眺めるベンチも(もっとちゃんとした造りのもありました)

海を眺めるベンチも(もっとちゃんとした造りのもありました) 位置を変えると見え方が変わる

位置を変えると見え方が変わる 下の海沿いの集落の方が大きいようだ

下の海沿いの集落の方が大きいようだ 特徴的な岩場と上の方に小さな田んぼが

特徴的な岩場と上の方に小さな田んぼが 下り列車が到着。かろうじて海と列車が入るアングル

下り列車が到着。かろうじて海と列車が入るアングル 下り(鳥取)方向はトンネルがあり、これを抜けると余部橋梁

下り(鳥取)方向はトンネルがあり、これを抜けると余部橋梁

下の方では車道になった

下の方では車道になった 矢印が駅。下りは楽だったけど、上りはきつそう

矢印が駅。下りは楽だったけど、上りはきつそう

下から見る入り江

下から見る入り江 これがくる梨(赤コース)の車両

これがくる梨(赤コース)の車両 こちらは2006年以降現行の2代目で、デザインが違う

こちらは2006年以降現行の2代目で、デザインが違う ドアが開くと側面デザインが見えない!

ドアが開くと側面デザインが見えない!

最後部の座席から撮影

最後部の座席から撮影 初代青くる梨

初代青くる梨 緑が既存バス路線(極端に本数の少ない路線は除く)・ピンクが循環バス一案

緑が既存バス路線(極端に本数の少ない路線は除く)・ピンクが循環バス一案 「とりぎん文化会館」数週間前にNHKのど自慢の会場になっていた

「とりぎん文化会館」数週間前にNHKのど自慢の会場になっていた

展望室、たったこれだけ?

展望室、たったこれだけ? 狭い!

狭い! 本庁舎や久松山(石垣も確認できる)が見えただけ

本庁舎や久松山(石垣も確認できる)が見えただけ 玄関に降りると「県庁食堂は憩いの広場」という掲示があり、昼時以外は9階食堂の一部を読書・学習スペースとして開放しているそう

玄関に降りると「県庁食堂は憩いの広場」という掲示があり、昼時以外は9階食堂の一部を読書・学習スペースとして開放しているそう

また違った趣き

また違った趣き 何にもない

何にもない 仁風閣や市街が見渡せる

仁風閣や市街が見渡せる まだ山の中腹といったところ?

まだ山の中腹といったところ? ボンネットバスに乗ってみたい…

ボンネットバスに乗ってみたい…  日ノ丸バス

日ノ丸バス

道のりは遠い

道のりは遠い 最後の上りがきつい

最後の上りがきつい 馬の背を登り切って振り返る

馬の背を登り切って振り返る 砂と人だけ

砂と人だけ 海が見えた!

海が見えた! 沖に島があり、東の方は磯?

沖に島があり、東の方は磯? 左上が馬の背頂上。海岸へは急斜面

左上が馬の背頂上。海岸へは急斜面 足跡があるけど、風紋らしきものが!

足跡があるけど、風紋らしきものが!