恒例になりつつある、3つの話題。今回でひとまず完結です。※先週の記事

●どんなデザイン?

秋田駅西口のパチンコリボン会館跡・道路予定地で行われている下水工事のために、「防音ハウスパネル」が建てられた。そこに「イメージアップ看板取付」が行われるとのことだった。

先週になって、防音ハウスパネルには屋根がついて、四方が壁で囲われた。これで、以前、保戸野や旭南の工事で設置されたものと同じ外観になった。

北側の拡張される道路から。こちら面に出入口がある

北側の拡張される道路から。こちら面に出入口がある

看板がついた南側は、

ぽぽろーどから。正面の赤信号の後ろが、設置された看板

ぽぽろーどから。正面の赤信号の後ろが、設置された看板

看板にはイラストとか写真が大きく描かれるのかと思ったら、細かくいろいろ書かれている。

左に「秋田市下水道の歴史」、中央に「秋田市下水道竣工平面図(昭和15年)」、右に「竿燈祭り」の写真。※イベント名としては「竿燈“まつり”」表記が正当

まあ、見ればためにはなるけれど、こんな場所に出されてしまうと、見づらいよ…

立ち止まっては他の人のジャマになりそうだし、向かい側からは小さくて見えないし、真下からは高くて首が疲れるし。

スペースが余ったのか、取ってつけたような竿燈の写真もなんだか。カンちゃんのプロフィールでも載せればいいのでは?

興味深いのは、1940年の下水道竣工平面図。

下水のことよりも、話には聞いていた当時の秋田の町並みのいろいろなものが、1つの地図にまとめられているのが分かりやすい。

右上が北

右上が北

千秋公園の西側・旭川との間にも、今はないお堀がある。元々旭川だったものを改修して堀にしたものだろう。

保戸野鉄砲町から北へ「電気軌道」が延びている。当時は私鉄で、翌年に秋田市へ譲渡されて、秋田市電となる鉄道。

羽後牛島駅から現在の楢山登町の東部ガス付近へ伸びる線路は、(図に名称の記載はないが)「秋田木材専用線」という貨物線。

現在の秋田大学の前身である「師範学校」や「鉱山専門学校」は、現在の附属校園、手形キャンパスの位置にそれぞれ存在。「女学校(現・県立秋田北高校)」「工業学校(現・県立秋田工業高校)」も今と同じ場所。

泉にあったと聞いていた、「農事試験場(現・秋田県農業試験場)」は、建物が工業学校の隣。今の保戸野八丁、桜町のセブン-イレブンの向かい辺りにあったのは初めて知った。

そして、それらや旭北寺町の寺院の外側には、ほぼ何も記されておらず、農村が広がっていたのがうかがわれる。(当然、そこまで下水道はまだ敷かれていない)

※2017年4月中旬に、囲いが解体された。続きはこちら。

●完成?

骨組みを活かして、リニューアル工事がされているらしかった、県庁市役所前下り側(県庁側)バス待合所。

建物そのものは、照明が設置されたくらいで、先週ととほぼ同じ。柱や屋根の色も、天井からぶら下がる板の状態もそのまま。

歩道と車道との間の柵も、臨時停留所のポールも撤去された一方、ベンチ部分は「立入禁止」で封鎖されている。

時刻表は、立入禁止チェーンの中、東の壁に掲出された。時刻表枠がなく、壁にべったり貼っているように見える。

ベンチの西面には、眼科の広告

ベンチの西面には、眼科の広告

時刻表部分には、

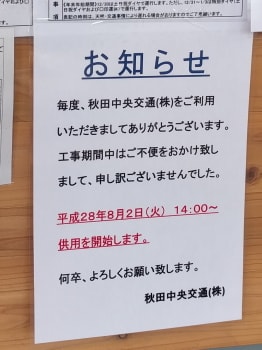

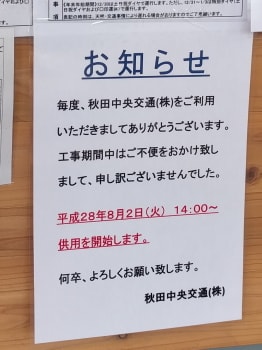

バス会社名の「お知らせ」

バス会社名の「お知らせ」

「8月2日(火)14:00~供用を開始します。」とある。

「工事期間中はご不便をおかけ致しまして、申し訳ございませんでした。」って今さら言われても…工事中から、態度(告知掲出、仮設待合所設置等)で示してほしいものです。

まだ「供用を開始」する前ってことなんだろうけど、実質的には「供用を開始」しているような、ちぐはぐな状態。完成同然のこの状態なら、チェーンで封鎖せず、ベンチを開放してくれたっていいのに。

秋田県ホームページ「美の国あきたネット」を見ると、29日付で「県庁前バス停、県産スギCLTを使用してリニューアルオープン」が、農林水産部林業木材産業課によってアップされていた。

「Cross Laminated Timber」こと「直交集成板」というものを使い、それを「見て、触れられる場」としたらしい。

8月2日13時30分からは、この後ろの県庁駐車場で「オープニングセレモニー」をやって、主催者あいさつとテープカットをやるらしい。(主催者って誰?)

だから、まだベンチを使わせず、14時というヘンな時刻から使うのか。(セレモニーに邪魔されて右往左往して乗り損ねる客が出ないでしょうね)

ってことは、このリニューアルには秋田県もからんでいるのだろうか。

中央交通だけなら、相変わらず手際が悪いなで済むけれど、県が関わってこれ?

バスを待つ客が梅雨や炎天下、待合所が使えない中(しかも説明がないのでいつまで続くか分からない)、その後ろの建物の中で、ぬくぬくと、いや冷え冷えと快適に過ごしていたのだろうか。

「CLT」を知る人は少ないし、多くの人は天井から下がる板は何なんだと疑問だろう。せっかく、そういう意図で作ったのなら、説明板などはあってしかるべき。あさってまでに設置するのでしょうね。

あと、向かいの上り側同様、旅客自動車運送事業運輸規則第五条の2に定められたことは大丈夫でしょうか。現状では心配です。

【8月6日追記】8月3日付 秋田魁新報 経済面で「待合所ベンチに秋田杉製CLT/県庁前バス停改修終了」と写真入りながら小さく報道された。テレビは秋田放送では伝えた。(NHKは伝えず。他社は不明)

なぜか天井板よりも「ベンチ」をメインにした伝え方。「誰が」改修したのか(つまり費用を出したのが県なのか中央交通なのか)は読み取れず、新聞記事なのに5W1Hが分からない。

「改修費用は527万円」「セレモニーには約40人が参加」とのこと。

「CLT」についての説明板は、ベンチ後方に掲出された模様。時刻表の貼り方などは、本記事と変わらず。旅客自動車運送事業運輸規則第五条の2の観点でも……

県ホームページによれば、「天井つり下げ板には、3層の薄いCLT」「ベンチには、重厚感のある5層のCLT」を使用。

【9月5日追記】その後9月4日までの間に、時刻表の掲出枠が設置(位置は直接貼っていた頃と同じ)された。その他は変化なし。

※その後、2017年7月に変化が。

○山王→泉

県庁付近から泉北方面へ移動した。歩いても数十分だけど、真夏日ではつらいのでバス。

新国道の山王二丁目に行って、新国道経由に乗って、八橋大畑か秋田運輸支局入口下車。190円。

冷房が心地よくて快適だったけど、乗車前後の歩く距離がちょっと長い。

秋に新設されるという、泉山王環状線の廃止代替路線(この場合は山王・泉環状)があれば、県庁前など山王大通りから乗れて、運輸支局入口より東側のどこかで下車できるはずで、楽に違いない。乗車距離は長くなるから、運賃は上がりそうだけど。(ちなみに平日に1往復だけ運行される、商業高校-県庁-新国道-飯島北の路線で県庁~運輸支局は230円)

ダイヤはいつ明らかになるのだろう。

●土俵とクローバーのその後

一部のクローバー(シロツメクサ)が刈られ、土俵のような円がかかれていた、山王第一街区公園。

すっきり

すっきり

先週の間で全面の草が刈られていた。

上の写真では、手前が先週中に刈られたばかりの部分で茶色っぽくなっており、先に刈られていた奥(東・山王中側)は、復活してきて緑になっている。

謎の土俵はなくなっていた。

とりあえず、芝生っぽくなった。

土は若干デコボコ?

土は若干デコボコ?

※続きはこの記事後半

●どんなデザイン?

秋田駅西口のパチンコリボン会館跡・道路予定地で行われている下水工事のために、「防音ハウスパネル」が建てられた。そこに「イメージアップ看板取付」が行われるとのことだった。

先週になって、防音ハウスパネルには屋根がついて、四方が壁で囲われた。これで、以前、保戸野や旭南の工事で設置されたものと同じ外観になった。

北側の拡張される道路から。こちら面に出入口がある

北側の拡張される道路から。こちら面に出入口がある看板がついた南側は、

ぽぽろーどから。正面の赤信号の後ろが、設置された看板

ぽぽろーどから。正面の赤信号の後ろが、設置された看板看板にはイラストとか写真が大きく描かれるのかと思ったら、細かくいろいろ書かれている。

左に「秋田市下水道の歴史」、中央に「秋田市下水道竣工平面図(昭和15年)」、右に「竿燈祭り」の写真。※イベント名としては「竿燈“まつり”」表記が正当

まあ、見ればためにはなるけれど、こんな場所に出されてしまうと、見づらいよ…

立ち止まっては他の人のジャマになりそうだし、向かい側からは小さくて見えないし、真下からは高くて首が疲れるし。

スペースが余ったのか、取ってつけたような竿燈の写真もなんだか。カンちゃんのプロフィールでも載せればいいのでは?

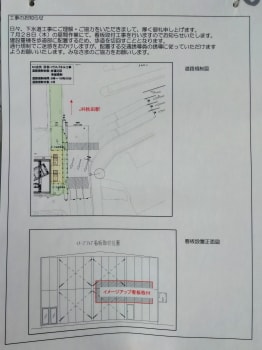

興味深いのは、1940年の下水道竣工平面図。

下水のことよりも、話には聞いていた当時の秋田の町並みのいろいろなものが、1つの地図にまとめられているのが分かりやすい。

右上が北

右上が北千秋公園の西側・旭川との間にも、今はないお堀がある。元々旭川だったものを改修して堀にしたものだろう。

保戸野鉄砲町から北へ「電気軌道」が延びている。当時は私鉄で、翌年に秋田市へ譲渡されて、秋田市電となる鉄道。

羽後牛島駅から現在の楢山登町の東部ガス付近へ伸びる線路は、(図に名称の記載はないが)「秋田木材専用線」という貨物線。

現在の秋田大学の前身である「師範学校」や「鉱山専門学校」は、現在の附属校園、手形キャンパスの位置にそれぞれ存在。「女学校(現・県立秋田北高校)」「工業学校(現・県立秋田工業高校)」も今と同じ場所。

泉にあったと聞いていた、「農事試験場(現・秋田県農業試験場)」は、建物が工業学校の隣。今の保戸野八丁、桜町のセブン-イレブンの向かい辺りにあったのは初めて知った。

そして、それらや旭北寺町の寺院の外側には、ほぼ何も記されておらず、農村が広がっていたのがうかがわれる。(当然、そこまで下水道はまだ敷かれていない)

※2017年4月中旬に、囲いが解体された。続きはこちら。

●完成?

骨組みを活かして、リニューアル工事がされているらしかった、県庁市役所前下り側(県庁側)バス待合所。

建物そのものは、照明が設置されたくらいで、先週ととほぼ同じ。柱や屋根の色も、天井からぶら下がる板の状態もそのまま。

歩道と車道との間の柵も、臨時停留所のポールも撤去された一方、ベンチ部分は「立入禁止」で封鎖されている。

時刻表は、立入禁止チェーンの中、東の壁に掲出された。時刻表枠がなく、壁にべったり貼っているように見える。

ベンチの西面には、眼科の広告

ベンチの西面には、眼科の広告時刻表部分には、

バス会社名の「お知らせ」

バス会社名の「お知らせ」「8月2日(火)14:00~供用を開始します。」とある。

「工事期間中はご不便をおかけ致しまして、申し訳ございませんでした。」って今さら言われても…工事中から、態度(告知掲出、仮設待合所設置等)で示してほしいものです。

まだ「供用を開始」する前ってことなんだろうけど、実質的には「供用を開始」しているような、ちぐはぐな状態。完成同然のこの状態なら、チェーンで封鎖せず、ベンチを開放してくれたっていいのに。

秋田県ホームページ「美の国あきたネット」を見ると、29日付で「県庁前バス停、県産スギCLTを使用してリニューアルオープン」が、農林水産部林業木材産業課によってアップされていた。

「Cross Laminated Timber」こと「直交集成板」というものを使い、それを「見て、触れられる場」としたらしい。

8月2日13時30分からは、この後ろの県庁駐車場で「オープニングセレモニー」をやって、主催者あいさつとテープカットをやるらしい。(主催者って誰?)

だから、まだベンチを使わせず、14時というヘンな時刻から使うのか。(セレモニーに邪魔されて右往左往して乗り損ねる客が出ないでしょうね)

ってことは、このリニューアルには秋田県もからんでいるのだろうか。

中央交通だけなら、相変わらず手際が悪いなで済むけれど、県が関わってこれ?

バスを待つ客が梅雨や炎天下、待合所が使えない中(しかも説明がないのでいつまで続くか分からない)、その後ろの建物の中で、ぬくぬくと、いや冷え冷えと快適に過ごしていたのだろうか。

「CLT」を知る人は少ないし、多くの人は天井から下がる板は何なんだと疑問だろう。せっかく、そういう意図で作ったのなら、説明板などはあってしかるべき。あさってまでに設置するのでしょうね。

あと、向かいの上り側同様、旅客自動車運送事業運輸規則第五条の2に定められたことは大丈夫でしょうか。現状では心配です。

【8月6日追記】8月3日付 秋田魁新報 経済面で「待合所ベンチに秋田杉製CLT/県庁前バス停改修終了」と写真入りながら小さく報道された。テレビは秋田放送では伝えた。(NHKは伝えず。他社は不明)

なぜか天井板よりも「ベンチ」をメインにした伝え方。「誰が」改修したのか(つまり費用を出したのが県なのか中央交通なのか)は読み取れず、新聞記事なのに5W1Hが分からない。

「改修費用は527万円」「セレモニーには約40人が参加」とのこと。

「CLT」についての説明板は、ベンチ後方に掲出された模様。時刻表の貼り方などは、本記事と変わらず。旅客自動車運送事業運輸規則第五条の2の観点でも……

県ホームページによれば、「天井つり下げ板には、3層の薄いCLT」「ベンチには、重厚感のある5層のCLT」を使用。

【9月5日追記】その後9月4日までの間に、時刻表の掲出枠が設置(位置は直接貼っていた頃と同じ)された。その他は変化なし。

※その後、2017年7月に変化が。

○山王→泉

県庁付近から泉北方面へ移動した。歩いても数十分だけど、真夏日ではつらいのでバス。

新国道の山王二丁目に行って、新国道経由に乗って、八橋大畑か秋田運輸支局入口下車。190円。

冷房が心地よくて快適だったけど、乗車前後の歩く距離がちょっと長い。

秋に新設されるという、泉山王環状線の廃止代替路線(この場合は山王・泉環状)があれば、県庁前など山王大通りから乗れて、運輸支局入口より東側のどこかで下車できるはずで、楽に違いない。乗車距離は長くなるから、運賃は上がりそうだけど。(ちなみに平日に1往復だけ運行される、商業高校-県庁-新国道-飯島北の路線で県庁~運輸支局は230円)

ダイヤはいつ明らかになるのだろう。

●土俵とクローバーのその後

一部のクローバー(シロツメクサ)が刈られ、土俵のような円がかかれていた、山王第一街区公園。

すっきり

すっきり先週の間で全面の草が刈られていた。

上の写真では、手前が先週中に刈られたばかりの部分で茶色っぽくなっており、先に刈られていた奥(東・山王中側)は、復活してきて緑になっている。

謎の土俵はなくなっていた。

とりあえず、芝生っぽくなった。

土は若干デコボコ?

土は若干デコボコ?※続きはこの記事後半

左が改札口方向、右が駅前広場

左が改札口方向、右が駅前広場 投函口に「おす」とある

投函口に「おす」とある (再掲)右の建物内

(再掲)右の建物内 秋田中央郵便局の10号

秋田中央郵便局の10号 (再掲)北秋田市鷹ノ巣駅前。上の大太鼓はさておき、これが一般的な10号

(再掲)北秋田市鷹ノ巣駅前。上の大太鼓はさておき、これが一般的な10号

夏の日差しに輝く

夏の日差しに輝く

これは!(向かい側歩道から撮影)

これは!(向かい側歩道から撮影) 外装が変わるのか

外装が変わるのか 張り紙は美容室移転の告知

張り紙は美容室移転の告知 外観はあまり変化ない

外観はあまり変化ない 「岩手銀行」

「岩手銀行」 左が「ミタビル」、右が「岩手銀行秋田支店」とある

左が「ミタビル」、右が「岩手銀行秋田支店」とある Googleストリートビューより

Googleストリートビューより 昨冬、手形陸橋から。右が千秋公園

昨冬、手形陸橋から。右が千秋公園 4月初め手形陸橋から

4月初め手形陸橋から 千秋公園二の丸から。中はスカスカ

千秋公園二の丸から。中はスカスカ 4月中旬千秋公園側道路から。奥が旧・成人病医療センター

4月中旬千秋公園側道路から。奥が旧・成人病医療センター 1か月後でこの程度

1か月後でこの程度 建物はなくなった

建物はなくなった 7月下旬

7月下旬 木の向こうは崖。太平山がちらりと見える

木の向こうは崖。太平山がちらりと見える 左奥の脳研本体が見えるようになった

左奥の脳研本体が見えるようになった 最後まで衛生看護学院の名をとどめていた、味のある文字の看板も撤去された

最後まで衛生看護学院の名をとどめていた、味のある文字の看板も撤去された 秋田駅西口

秋田駅西口 グレーの建物のようなものが出現

グレーの建物のようなものが出現 西側から

西側から 裏側に当たる北側から

裏側に当たる北側から 「公共下水道長沼幹線築造工事」来年3月まで

「公共下水道長沼幹線築造工事」来年3月まで

どんなデザインになるでしょう

どんなデザインになるでしょう 円が出現

円が出現

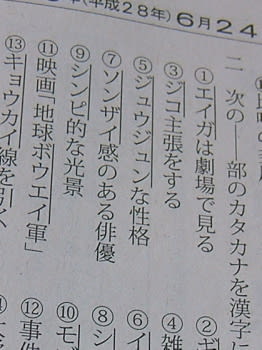

国語は縦書き、他の4科目は横書きになる

国語は縦書き、他の4科目は横書きになる 「解答はこの面の右下」とあるが、この日は「すぐ下」だ

「解答はこの面の右下」とあるが、この日は「すぐ下」だ 「エイガは劇場で見る」「映画「地球ボウエイ軍」」

「エイガは劇場で見る」「映画「地球ボウエイ軍」」 「ドラマ「孤独のグルメ」」 ※小塚明朝の「き」「さ」の形に注目

「ドラマ「孤独のグルメ」」 ※小塚明朝の「き」「さ」の形に注目 (再掲)弘前市役所前のはリンゴ付き。弘前で12号はここにしかないかも

(再掲)弘前市役所前のはリンゴ付き。弘前で12号はここにしかないかも 後ろの建物は県警本部

後ろの建物は県警本部 脚がない?!

脚がない?! 側面から。すき間から草が生えている

側面から。すき間から草が生えている この建物が総合庁舎

この建物が総合庁舎

これ

これ

(再掲)イトーヨーカドー弘前店前の3号

(再掲)イトーヨーカドー弘前店前の3号 (再掲)弘前大学医学部附属病院の3号は屋内設置

(再掲)弘前大学医学部附属病院の3号は屋内設置 西口バス乗り場の北西端・スクランブル交差点越しには、かろうじて画面全面が見える

西口バス乗り場の北西端・スクランブル交差点越しには、かろうじて画面全面が見える 側面から

側面から

「秋田のお酒と原始焼き居酒屋 社員・アルバイト募集!!」

「秋田のお酒と原始焼き居酒屋 社員・アルバイト募集!!」 クローバーが花盛り

クローバーが花盛り 右奥が?!

右奥が?! 土が見えている

土が見えている

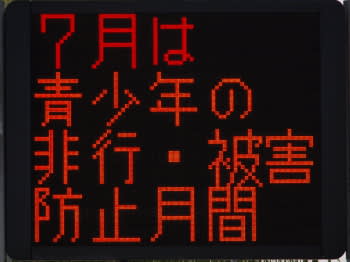

「7月は/青少年の/非行・被害/防止月間」

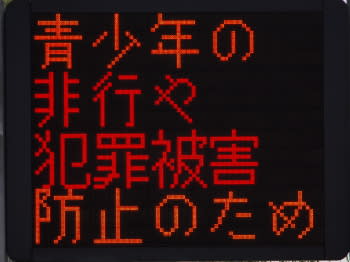

「7月は/青少年の/非行・被害/防止月間」 「青少年の/非行や/犯罪被害/防止のため」

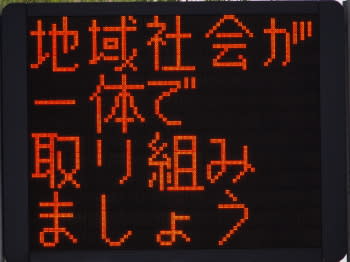

「青少年の/非行や/犯罪被害/防止のため」 「地域社会が/一体で/取り組み/ましょう」

「地域社会が/一体で/取り組み/ましょう」

(再掲)

(再掲) 資料館前から振り返る。坂の下が旧国道、左が土崎・右が中央部方向

資料館前から振り返る。坂の下が旧国道、左が土崎・右が中央部方向 資料館前から西方向

資料館前から西方向 路面が見えなくなり、先に何か見える

路面が見えなくなり、先に何か見える

男鹿半島

男鹿半島 秋田市内の遊歩道

秋田市内の遊歩道 手前はハマヒルガオの葉、奥は枯れたブタナ

手前はハマヒルガオの葉、奥は枯れたブタナ

シロツメクサとコメツブツメクサの攻防

シロツメクサとコメツブツメクサの攻防 下諏訪駅。左右に御柱が立つ

下諏訪駅。左右に御柱が立つ

駅方向を振り返る

駅方向を振り返る 諏訪大社下社秋宮

諏訪大社下社秋宮

狛犬さんが大きい

狛犬さんが大きい その後ろが幣拝殿

その後ろが幣拝殿 高札場(復元)

高札場(復元)

こんな建物も(外観を見ただけ)

こんな建物も(外観を見ただけ) 諏訪湖!

諏訪湖!

対岸が岡谷~下諏訪の町。奥にわずかに北アルプス

対岸が岡谷~下諏訪の町。奥にわずかに北アルプス 逆光ですが堀と石垣。右が天守。ずっと右方が諏訪湖

逆光ですが堀と石垣。右が天守。ずっと右方が諏訪湖

昔は諏訪湖とつながっていたであろうお堀も、今はコンパクト

昔は諏訪湖とつながっていたであろうお堀も、今はコンパクト 上へ行く階段

上へ行く階段

正面には温泉街

正面には温泉街 右(北)方向は湖面が見える

右(北)方向は湖面が見える 左方向も建物

左方向も建物 バス停には「スワンバス」と「かりんちゃんバス」

バス停には「スワンバス」と「かりんちゃんバス」 基礎を残して解体された

基礎を残して解体された

工事中?

工事中?

おそろいの「臨時停留所」が2本

おそろいの「臨時停留所」が2本 遅ればせながら写真をアップします

遅ればせながら写真をアップします 上り側はポールも表示板も市営バス時代からのもの

上り側はポールも表示板も市営バス時代からのもの 秋田新国道郵便局前のポスト

秋田新国道郵便局前のポスト (再掲)別の13号

(再掲)別の13号 新国道郵便局

新国道郵便局 13号一体庇

13号一体庇 前はなかった13号ポスト!

前はなかった13号ポスト!

床とかカウンターとかはおしゃれになった

床とかカウンターとかはおしゃれになった

右の庇に…

右の庇に…