10年前の2006年3月31日をもって、秋田市交通局(秋田市営バス)がなくなった。

あれからもう10年。

個人的には「まだ10年」とは思わない。※5年前の記事によれば、当時は「まだ5年」だと感じていたみたいです。我ながらいい加減。

どちらにしても、僕も、多くの秋田市民も、緑色のバスだけが街を走る光景に、すっかりなじんでしまった。

秋田市営バスのことなんて、多くが忘れてしまったのだろうか。マスコミも廃止後10年間を検証する特集などやってもよさそうなのにやらないし…

【3日追記】秋田魁新報「情報ひろば」面には、過去のその日に起こった出来事を列挙する「内外の歴史」欄があるが、3月31日にこのことは掲載されず。1973年の「私鉄雄勝線」の廃止(羽後交通のことだが、なぜか記載なし)や2001年のJR男鹿線の貨物列車廃止はあったのに。

いろいろ思うところはあるけれど、それは以前から何度も書いているので、今回は、10年前の思い出だけアップします。

カメラの性能や夜間撮影のため、見苦しいのでご容赦ください。

秋田市営バス最終年度となった2005年度は、既に段階的移管が進んでいたこともあり、とてもこぢんまりとした体制だった。(内部では引き継ぎや後始末がいろいろあったのでしょう)

運転士14名に車両11台。(他にも整備や事務職員もいたことだろう)

車両は、いずれも路線用の中型バスでオートマチックトランスミッション車。内訳は、121、123号車(日野製、1994年度導入の一部)、130~133号車(三菱、1995)、134~138号車(日産ディーゼル、1996)。

路線は、県立プール線(県庁・交通局前経由、一部は県立スケート場経由)、泉秋操線(現在の泉ハイタウン線。通町・千代田町経由)、県庁経由交通局線(現在の臨海営業所線)の3路線。

泉秋操線は、8~19時台に、平日・休日(土日祝)とも片道18~20本。

県立プール線は、8~20時台に平日は片道15本程度、休日は20本程度。休日のほうが運行本数が多いのは、プールやスケート場への足を担っていたからだと思われる。

交通局線は、それらの入出庫を兼ねたもので、1日10本前後運行。この年は、既に中央交通の臨海営業所が交通局と共存する形で開設されていた。混乱を避けるためか、中央交通臨海営業所所属のバスが車庫へ戻る時も臨海営業所行きではなく「交通局行き」と案内され、「中央交通なのに交通局行き」という移管を象徴するようなバスも運行されていた。

この程度のダイヤだから、運転士は分からないが、車両にはかなり余裕があったはず。

おそらく平日は5台・5人でまかなえ、休日のほうが多く必要だったのではないだろうか。

2006年は、年明けに大雪となり、秋田市の道路網が打撃を受けた。そんな中でも、市営バスは中央部の幹線道路を中心としたわずかな運行だったので、影響は少なかったようだ。

雪も融けた3月中旬には、感謝を伝えるゼッケン状の「バスマスク」が、車両正面に掲出された。(3月5日には未設置で、12日にはあった)

「長い間ありがとう 市営バス」

「長い間ありがとう 市営バス」

31日まで掲出され続けたが、これだと、肝心の秋田市章が隠れてしまい、少々残念にも思った。(マスクの左上に小さい市章はあるけど)

21日は春分の日なので、市営バスでは国旗と市旗を前に掲出する。

通常の棒に旗を付けるやり方だと、バスマスクと重なってしまうが…

こうやった

こうやった

棒を使わず、バスマスクの紐や穴に旗を付けて、うまく対応していた。これ以前にも、一般の広告のバスマスクを付けた時、一部の運転士がやっていたやり方。

なお、上の写真は号車番号が隠れてしまっているが、131号車。事情により旗竿が取り外しできる車で、この時も外されているようにも見えるけど、マスクの下だろうか?

そして31日。最終便運行後、交通局前で引き継ぎ式が行われて、幕を下ろす流れだった。

ダイヤからすれば、秋田駅西口2番乗り場、20時28分発交通局行きがラストランナー。

記念乗車の客で1台ではさばききれないと判断し、車両を増やして対応することが告知されていた。(引き継ぎ式に来た人が帰れるよう、終了後、交通局発秋田駅行きの特発バスを中央交通が運行したはず)

合わせて5台が投入されたので、おそらくその日営業に入った全車両・運転士を残業させたのだろう。5台には、少なくとも131、132、138号車はあった(日野製はいなかったはず)【3日追記・133号車も】。

138号車は「最後の市営バス」として報道され、その写真入りしおりが配られたとか。

ただし、138号車は残業して応援に入った1台であり、ほんとうの意味(増車でない正規の運用での)のラストランナーは131号車だった。【3日訂正・末尾追記参照】

まあ、138号車は、車両番号がいちばん後で、「最後に導入された市営バス」という意味にはなる。

通常、20時28分に交通局に戻るバスは、次のような運用(交番)であった。【3日補足・最終日のみのイレギュラーな運用だったとのこと。末尾追記参照】

泉秋操線、県立プール線とも(上下合わせて)これらが最終便なので、131号車が両路線にとってのラストランナーでもあった。

秋田駅へ見に行った。

分かりにくいですが19時15分発泉秋操線

分かりにくいですが19時15分発泉秋操線

泉秋操線の市営バス最終便は、遅れていたものの記念乗車組はあまり多そうでなく、全席が埋まるくらいだった。

まったく記憶にないけれど、路面が濡れている。気象データではこの日は「雪後一時曇、あられを伴う」、気温は3度ほど。

ラストランの1つ前に交通局に帰る、秋田駅19時28分発は132号車。これはもっと空いていた。

僕はいったん駅前から離れ、20時28分の最終バスを再び秋田駅で見送ることにした。交通局行き最終便には乗らずに。

時間をつぶしてふらりと交通公社前のバス停に行くと、タイミングよく市営バスが来た。20時05分に県立プールを出た、131号車。

通路にけっこう人が立っているのが見えた(ぎゅうぎゅう詰めではない)が、これが最後の秋田市営バス乗車になるのだから、思い切って乗りこんだ。

多くが記念乗車の人。僕より後にバスに乗った人はいなかった。「『秋田駅行き』市営バス」に最後に乗りこんだ客ということになろう。

秋田駅到着時には、運転士からちょっとしたあいさつもあった。

秋田駅西口乗り場は、他路線の中央交通のバスも入線していてびっしり。だから、当時としては当たり前だった、バースに横付けせずに降車扱い。

上り最後の市営バス

上り最後の市営バス

乗客ひとりひとりと運転士が、名残り惜しそうにあいさつを交わし、上り最終便が運行を終えた。

秋田駅乗り場には、マスコミのほか、予想以上に人がいた。5台体制にして正解。

報道によれば、愛好家のほか、バスガイドなども含めた交通局の元職員もけっこういたようだ。

左が乗ってきた131号車。右が交通局へ向かう1台目

左が乗ってきた131号車。右が交通局へ向かう1台目

交通局へ行く5台には、貸切バスの号車表示の黄色いシール(関連記事)が貼られた。

昭和末期の市営バスの貸切では、残り何台かを知らせるため、数が大きいほうが先頭(1号車が最後尾)だったが、この時は1号車が先頭。

その1号車が138号車(「号車」が重なって分かりにくいですが)だった。

3号車まで整列

3号車まで整列

2台目は三菱【3日追記・133号車だったとのこと】、3代目は日産ディーゼルのようだ。

我々を下ろした131号車は、ぐるっと回って「4」のシールを貼って4号車になって、交通局へ帰った。

そして、5号車は、

132号車。周りは緑のバスだらけ

132号車。周りは緑のバスだらけ

積み残しもなく、5台目だと数人が立つ程度で収まったようだ。

ということは、考えようによっては132号車が、正真正銘の最後の市営バスと言えるかもしれない。秋田市営バスとして、最後に旅客営業をしたわけだから。

132号車が出発する前からマスコミはとっとといなくなり(引き継ぎ式の取材があるからね)、132号車が出ると、一般の人たちもほとんどがバスに乗ったようでいなくなり、いつもの夜の秋田駅前になった。

これからも、たまに市営バスの思い出をアップするつもりです。

【3日追記】コメントで、最終日の貴重な情報をいただいた。本文の補足や訂正を。

・交通局行き最終便3台目は133号車。

・131号車が泉ハイタウン→県立プール→駅と運用されたのは、通常とは異なるもの。本来は泉ハイタウンから交通局へ戻って終わり。

・本来の運用ならば、県立プール発最終は132号車の担当。したがって、真のラストランナーは132号車と言える。

※2016年5月に秋田市役所庁舎が新しくなった。その際、市役所内にあった「バスコーナー」が廃止された。これはかつての「市営バスコーナー」を民間移管したもので、交通局の名残の1つであった。この記事末尾参照。

あれからもう10年。

個人的には「まだ10年」とは思わない。※5年前の記事によれば、当時は「まだ5年」だと感じていたみたいです。我ながらいい加減。

どちらにしても、僕も、多くの秋田市民も、緑色のバスだけが街を走る光景に、すっかりなじんでしまった。

秋田市営バスのことなんて、多くが忘れてしまったのだろうか。マスコミも廃止後10年間を検証する特集などやってもよさそうなのにやらないし…

【3日追記】秋田魁新報「情報ひろば」面には、過去のその日に起こった出来事を列挙する「内外の歴史」欄があるが、3月31日にこのことは掲載されず。1973年の「私鉄雄勝線」の廃止(羽後交通のことだが、なぜか記載なし)や2001年のJR男鹿線の貨物列車廃止はあったのに。

いろいろ思うところはあるけれど、それは以前から何度も書いているので、今回は、10年前の思い出だけアップします。

カメラの性能や夜間撮影のため、見苦しいのでご容赦ください。

秋田市営バス最終年度となった2005年度は、既に段階的移管が進んでいたこともあり、とてもこぢんまりとした体制だった。(内部では引き継ぎや後始末がいろいろあったのでしょう)

運転士14名に車両11台。(他にも整備や事務職員もいたことだろう)

車両は、いずれも路線用の中型バスでオートマチックトランスミッション車。内訳は、121、123号車(日野製、1994年度導入の一部)、130~133号車(三菱、1995)、134~138号車(日産ディーゼル、1996)。

路線は、県立プール線(県庁・交通局前経由、一部は県立スケート場経由)、泉秋操線(現在の泉ハイタウン線。通町・千代田町経由)、県庁経由交通局線(現在の臨海営業所線)の3路線。

泉秋操線は、8~19時台に、平日・休日(土日祝)とも片道18~20本。

県立プール線は、8~20時台に平日は片道15本程度、休日は20本程度。休日のほうが運行本数が多いのは、プールやスケート場への足を担っていたからだと思われる。

交通局線は、それらの入出庫を兼ねたもので、1日10本前後運行。この年は、既に中央交通の臨海営業所が交通局と共存する形で開設されていた。混乱を避けるためか、中央交通臨海営業所所属のバスが車庫へ戻る時も臨海営業所行きではなく「交通局行き」と案内され、「中央交通なのに交通局行き」という移管を象徴するようなバスも運行されていた。

この程度のダイヤだから、運転士は分からないが、車両にはかなり余裕があったはず。

おそらく平日は5台・5人でまかなえ、休日のほうが多く必要だったのではないだろうか。

2006年は、年明けに大雪となり、秋田市の道路網が打撃を受けた。そんな中でも、市営バスは中央部の幹線道路を中心としたわずかな運行だったので、影響は少なかったようだ。

雪も融けた3月中旬には、感謝を伝えるゼッケン状の「バスマスク」が、車両正面に掲出された。(3月5日には未設置で、12日にはあった)

「長い間ありがとう 市営バス」

「長い間ありがとう 市営バス」31日まで掲出され続けたが、これだと、肝心の秋田市章が隠れてしまい、少々残念にも思った。(マスクの左上に小さい市章はあるけど)

21日は春分の日なので、市営バスでは国旗と市旗を前に掲出する。

通常の棒に旗を付けるやり方だと、バスマスクと重なってしまうが…

こうやった

こうやった棒を使わず、バスマスクの紐や穴に旗を付けて、うまく対応していた。これ以前にも、一般の広告のバスマスクを付けた時、一部の運転士がやっていたやり方。

なお、上の写真は号車番号が隠れてしまっているが、131号車。事情により旗竿が取り外しできる車で、この時も外されているようにも見えるけど、マスクの下だろうか?

そして31日。最終便運行後、交通局前で引き継ぎ式が行われて、幕を下ろす流れだった。

ダイヤからすれば、秋田駅西口2番乗り場、20時28分発交通局行きがラストランナー。

記念乗車の客で1台ではさばききれないと判断し、車両を増やして対応することが告知されていた。(引き継ぎ式に来た人が帰れるよう、終了後、交通局発秋田駅行きの特発バスを中央交通が運行したはず)

合わせて5台が投入されたので、おそらくその日営業に入った全車両・運転士を残業させたのだろう。5台には、少なくとも131、132、138号車はあった(日野製はいなかったはず)【3日追記・133号車も】。

138号車は「最後の市営バス」として報道され、その写真入りしおりが配られたとか。

ただし、138号車は残業して応援に入った1台であり、

まあ、138号車は、車両番号がいちばん後で、「最後に導入された市営バス」という意味にはなる。

通常、20時28分に交通局に戻るバスは、次のような運用(交番)であった。【3日補足・最終日のみのイレギュラーな運用だったとのこと。末尾追記参照】

泉秋操線 秋田駅19時15分→泉ハイタウン団地

回送 泉ハイタウン→県立プール

スケート場経由県立プール線 県立プール20時05分→秋田駅

交通局線 秋田駅20時28分→交通局

2006年3月31日にこのように運用されたのが、131号車だった。回送 泉ハイタウン→県立プール

スケート場経由県立プール線 県立プール20時05分→秋田駅

交通局線 秋田駅20時28分→交通局

泉秋操線、県立プール線とも(上下合わせて)これらが最終便なので、131号車が両路線にとってのラストランナーでもあった。

秋田駅へ見に行った。

分かりにくいですが19時15分発泉秋操線

分かりにくいですが19時15分発泉秋操線泉秋操線の市営バス最終便は、遅れていたものの記念乗車組はあまり多そうでなく、全席が埋まるくらいだった。

まったく記憶にないけれど、路面が濡れている。気象データではこの日は「雪後一時曇、あられを伴う」、気温は3度ほど。

ラストランの1つ前に交通局に帰る、秋田駅19時28分発は132号車。これはもっと空いていた。

僕はいったん駅前から離れ、20時28分の最終バスを再び秋田駅で見送ることにした。交通局行き最終便には乗らずに。

時間をつぶしてふらりと交通公社前のバス停に行くと、タイミングよく市営バスが来た。20時05分に県立プールを出た、131号車。

通路にけっこう人が立っているのが見えた(ぎゅうぎゅう詰めではない)が、これが最後の秋田市営バス乗車になるのだから、思い切って乗りこんだ。

多くが記念乗車の人。僕より後にバスに乗った人はいなかった。「『秋田駅行き』市営バス」に最後に乗りこんだ客ということになろう。

秋田駅到着時には、運転士からちょっとしたあいさつもあった。

秋田駅西口乗り場は、他路線の中央交通のバスも入線していてびっしり。だから、当時としては当たり前だった、バースに横付けせずに降車扱い。

上り最後の市営バス

上り最後の市営バス乗客ひとりひとりと運転士が、名残り惜しそうにあいさつを交わし、上り最終便が運行を終えた。

秋田駅乗り場には、マスコミのほか、予想以上に人がいた。5台体制にして正解。

報道によれば、愛好家のほか、バスガイドなども含めた交通局の元職員もけっこういたようだ。

左が乗ってきた131号車。右が交通局へ向かう1台目

左が乗ってきた131号車。右が交通局へ向かう1台目交通局へ行く5台には、貸切バスの号車表示の黄色いシール(関連記事)が貼られた。

昭和末期の市営バスの貸切では、残り何台かを知らせるため、数が大きいほうが先頭(1号車が最後尾)だったが、この時は1号車が先頭。

その1号車が138号車(「号車」が重なって分かりにくいですが)だった。

3号車まで整列

3号車まで整列2台目は三菱【3日追記・133号車だったとのこと】、3代目は日産ディーゼルのようだ。

我々を下ろした131号車は、ぐるっと回って「4」のシールを貼って4号車になって、交通局へ帰った。

そして、5号車は、

132号車。周りは緑のバスだらけ

132号車。周りは緑のバスだらけ積み残しもなく、5台目だと数人が立つ程度で収まったようだ。

ということは、考えようによっては132号車が、正真正銘の最後の市営バスと言えるかもしれない。秋田市営バスとして、最後に旅客営業をしたわけだから。

132号車が出発する前からマスコミはとっとといなくなり(引き継ぎ式の取材があるからね)、132号車が出ると、一般の人たちもほとんどがバスに乗ったようでいなくなり、いつもの夜の秋田駅前になった。

これからも、たまに市営バスの思い出をアップするつもりです。

【3日追記】コメントで、最終日の貴重な情報をいただいた。本文の補足や訂正を。

・交通局行き最終便3台目は133号車。

・131号車が泉ハイタウン→県立プール→駅と運用されたのは、通常とは異なるもの。本来は泉ハイタウンから交通局へ戻って終わり。

・本来の運用ならば、県立プール発最終は132号車の担当。したがって、真のラストランナーは132号車と言える。

※2016年5月に秋田市役所庁舎が新しくなった。その際、市役所内にあった「バスコーナー」が廃止された。これはかつての「市営バスコーナー」を民間移管したもので、交通局の名残の1つであった。この記事末尾参照。

(再掲)平らな485系先頭車

(再掲)平らな485系先頭車 (再掲)西日本所属だったボンネット型(新潟のものも見かけはほぼ同じ)

(再掲)西日本所属だったボンネット型(新潟のものも見かけはほぼ同じ) (再掲)従来の時刻表

(再掲)従来の時刻表 (再掲)

(再掲) ドア直後の窓左上に違うステッカー?(2014年11月導入の日野レインボー2)

ドア直後の窓左上に違うステッカー?(2014年11月導入の日野レインボー2) 環境省ホームページよりステッカーのデザイン

環境省ホームページよりステッカーのデザイン 奥が昨年末導入の新車11-63。手前は神奈川中央交通中古の729

奥が昨年末導入の新車11-63。手前は神奈川中央交通中古の729 三平バスも同じ

三平バスも同じ 側窓の上部。縁がボロボロの会員章の上にCOOL CHOICE

側窓の上部。縁がボロボロの会員章の上にCOOL CHOICE NBA会員章だけ

NBA会員章だけ 2002年10月。青森駅にて

2002年10月。青森駅にて (再掲)もう走ることはない「スーパー白鳥」

(再掲)もう走ることはない「スーパー白鳥」 同。上の写真とは別車両で、屋根上のライトの形状が異なる(上のほうが本来の形)【25日追記・連結器周りや連結器カバーも、上のほうが原型】

同。上の写真とは別車両で、屋根上のライトの形状が異なる(上のほうが本来の形)【25日追記・連結器周りや連結器カバーも、上のほうが原型】 「学童注意」

「学童注意」 別の図柄

別の図柄 女の子のほうが大きい。男の子の帽子は学生帽

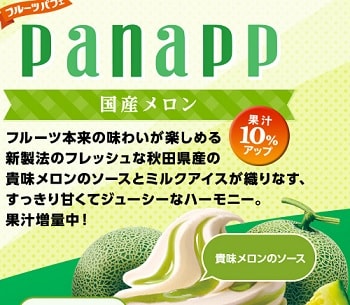

女の子のほうが大きい。男の子の帽子は学生帽 パナップ 国産メロン 155ml 177kcal

パナップ 国産メロン 155ml 177kcal ぐるぐる

ぐるぐる 「果汁10%アップ」「果汁5.5%使用」

「果汁10%アップ」「果汁5.5%使用」 ホームページより

ホームページより アイスの実 メロン

アイスの実 メロン

点灯

点灯 「トンネル内 走行注意」

「トンネル内 走行注意」 火災報知機が赤く点灯している

火災報知機が赤く点灯している 「事故の場合」

「事故の場合」 更新後

更新後 フタが元通りに

フタが元通りに 2晩だけ見られた新旧共存

2晩だけ見られた新旧共存

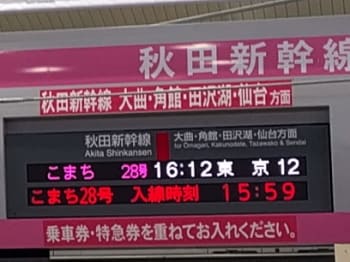

臨時列車もちゃんと英語表示

臨時列車もちゃんと英語表示 「Group」は日本語では「団体専用」

「Group」は日本語では「団体専用」

北方面だけは、従来と同じく奥羽下りと男鹿線を区別する表示が左側にある(発車順に関係なく男鹿線は3行目に表示)

北方面だけは、従来と同じく奥羽下りと男鹿線を区別する表示が左側にある(発車順に関係なく男鹿線は3行目に表示) 上下で方面がダブっている

上下で方面がダブっている 在来線ホームの新発車標

在来線ホームの新発車標

新旧共存

新旧共存 新旧の設置位置は微妙に違う(だから共存できた)

新旧の設置位置は微妙に違う(だから共存できた) 通路の新しい発車標。天井板が外され、青い網がかかっている

通路の新しい発車標。天井板が外され、青い網がかかっている 「試験中」の表示が設置

「試験中」の表示が設置 こんなの

こんなの 新しくなった

新しくなった

トゲトゲ

トゲトゲ (

( (

( (再掲)移転直前に撮影

(再掲)移転直前に撮影 保育園のものに変わった

保育園のものに変わった 全体的には、そんなに変わっていない

全体的には、そんなに変わっていない だいぶできている(新政の看板をはさんで向かい側が現ファミマ)

だいぶできている(新政の看板をはさんで向かい側が現ファミマ) (再掲)他の箇所に設置された表示板よりも背が低い

(再掲)他の箇所に設置された表示板よりも背が低い Googleストリートビューより

Googleストリートビューより (再掲)

(再掲) 3月5日撮影。まだ養生中

3月5日撮影。まだ養生中 北方向。左奥が赤れんが郷土館

北方向。左奥が赤れんが郷土館 「新政」の看板の先右側から移ってきた

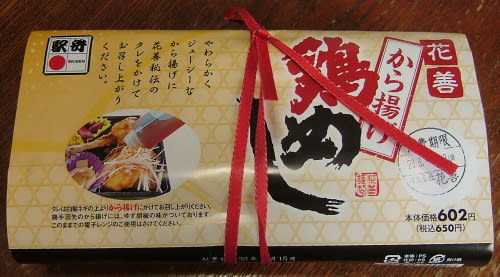

「新政」の看板の先右側から移ってきた から揚げ鶏めし 8%税込み650円

から揚げ鶏めし 8%税込み650円 通常版より立派なウェットティッシュが付属

通常版より立派なウェットティッシュが付属

そぼろ玉子は載るが、鶏肉の甘辛煮はない

そぼろ玉子は載るが、鶏肉の甘辛煮はない 鶏のから揚げ

鶏のから揚げ

(再掲)弘前で買ったしとぎ餅

(再掲)弘前で買ったしとぎ餅 これが豆しとぎだ!

これが豆しとぎだ!

鮮やかな若草色の塊

鮮やかな若草色の塊 断面。つぶつぶが分かるでしょうか

断面。つぶつぶが分かるでしょうか 豆ぎんとん 10個290円

豆ぎんとん 10個290円 うぐいす餅じゃありませんよ(ちょっと小さい)

うぐいす餅じゃありませんよ(ちょっと小さい) 「道は続いていくよ、君の望むほうへと。」

「道は続いていくよ、君の望むほうへと。」

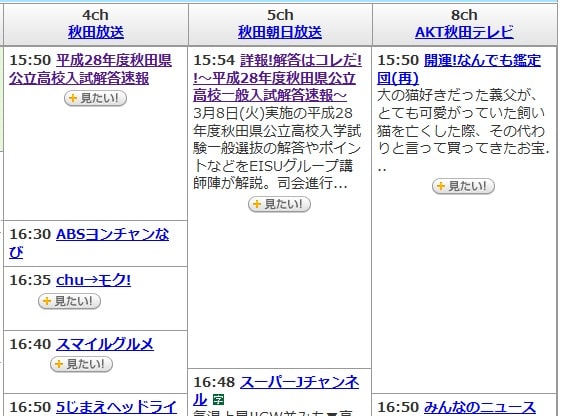

Yahoo番組表より

Yahoo番組表より いぶりがっこのパン 243kcal

いぶりがっこのパン 243kcal 見覚えのある形

見覚えのある形 たしかにパンの中には(分かりにくいけど)クリームと漬物が!

たしかにパンの中には(分かりにくいけど)クリームと漬物が! 間違って入ってしまったかのような場違い感…

間違って入ってしまったかのような場違い感…