秋田駅前の「秋田フォーラス」の看板。※

前回の記事

工事中だったが、今日、ついに覆いが外された。

足場は残ってるけど、新フォーラスロゴ!

なお、6日夕方のNHK秋田放送局のリモコンカメラの映像で、覆いの下で、新しいロゴに照明が灯っているのが確認できた。試験点灯だったのだろう。

【11日追記】その後は節電のため、従来同様、夜間点灯は

見合わせている模様。【13日追記】と思ったら、13日に点灯していた。

背後の紺色の部分は光沢があり、白い文字・ロゴの部分は出っ張っているようだ。

38年前からジャスコ→パレドゥー→旧フォーラス→新フォーラスと変遷をたどってきた看板。

これからはこれが秋田駅前の顔の1つとなる

秋田フォーラスもやっと看板が最新になったと思ったら、県外のフォーラスでは、色を反転(白地に紺色)させた看板に変えているところもあるようだ。どういう意味なんだろう。

※足場が取れた姿は

この記事末尾

恒例の「秋田バスまつり」が、今日10時から15時まで開催された。※

2010年の模様

今年で17回目となるが、会場が駅前のアゴラ広場から「大町イベント広場(秋田ニューシティ跡地・チラシではダイエー跡地と記載)」へ初めて変わった。

例年より1週間前倒しでの開催になるが、今日は駅前でビールのイベントが行われていた。ビールに会場を譲る意図があった(あるいは先に押さえられた)のか、あるいは後述の展示車両の関係か。なお、エリアなかいちでは別のイベントが行われ、ふさがっていた。

今年は、秋田県でバスが運行されて100周年だそうで、その記念式典がまつりの最初に行われたらしい。

※8月23日付秋田魁新報経済面によれば、秋田県バス協会創立60周年記念誌(2001年発行)では「1912(明治45年)に尾去沢村と鷹巣町の人が2台のバスを購入し、秋田市内、秋田・土崎間、秋田市・本荘町間で営業を開始した(要約)」となっているそうだ。県北の人が秋田市で運行したというのが、おもしろい。

バスまつりの主催者は「社団法人秋田県バス協会」。

NBAシールを貼らせている「日本バス協会」の下部組織。

秋田中央交通社長で秋田商工会議所会頭である、ワタナベヤスヒコさんが会長かと思ったら、別の人だった。羽後交通の齋藤善一社長が昨年6月から会長に就いているそうだ。秋田県観光連盟の会長も務め、ワタナベ氏より若い55歳。

ちなみに、8月23日付秋田魁新報経済面のインタビューでは齋藤氏は「基本に立ち返ってサービスに努めバス離れを食い止めたい。ニーズを捉えた経路やダイヤの見直しも必要だ」と話しておられる。

その通り! でも、ワタナベさんの会社ではそれができないんだよな…

今日は4日ぶりに気温が30度を越え、晴天となり、暑かった。通りがかりにちらっと覗いた。

ニューシティ跡地北東角から

昨年以前は、かなりの人出で、抽選コーナー(チラシに抽選券が付いていた。ネット以外ではどこで配っているのか知らないけど)に大行列ができていたものだった。

今年も、子ども連れを中心にそれなりに来ていたものの、駅前開催時よりは人出が少なく感じた。

駅前なら、他のイベントや買い物のついでに来ることも考えられるが、寂れてしまった大町ではそれはあまり期待できない。

これまでのバスの歩みの写真や子どもから募った100年後のバスの絵が展示されたりしていたが、イベント全体としてはいつもと大して違わない内容に見えた。

会場が広くなったためか、あるいは100周年だからか、今年は展示車両が多かった。

例年は路線バス3社から1台ずつが恒例だったが、今年は事前のイベント情報では「11台」が展示されるという。うち1台は県のEVバスだけど、残りは何か楽しみにしていた。

北側に2列で展示

結果としては、県内の新興・中小貸切専業会社の車両が多く展示されていたのだった。秋田県バス協会は22社が加盟しているので、約半数から出展したことになる。

ほとんどが貸切車両、しかも車内は非公開というわけで、期待外れだった。

EVバスは、時々子どもを対象(?)に「バスの乗り方教室」をしていたが、停車中は車内非公開だった。

2列で展示されたうち、後列が貸切車両。

前列は、JRバス東北秋田支店の夜行バス用3列シート車、秋田中央交通の仙台行き高速バス「仙秋号」、秋北バスの路線バス、羽後交通の路線バス。JRバス以外は車内も開放された。(3列シートのJR夜行バス車内も見せたらいい宣伝になるのに…)

今年は中央交通のノンステップバスが展示されなかったのも、惜しい。

JRバス「三菱エアロエース」と中央交通「日野セレガ」

中央交通は「か919」というナンバーなので、つい最近購入したようだ。

中央交通高速バスの車内。後尾にトイレがある/降車ボタンは同社では珍しい「レシップ」製

秋北バスは中型の「いすゞエルガミオ」。北秋田市の米内沢営業所所属のようだった

秋北バスで最近は大多数を占める、国際興業グループ共通の新しい塗装。

今日初めて知ったけれど、正面に「秋BUS」をモチーフにした社章があるのか。側面には味のある書体で「秋北バス」と書かれていた。昔のキャラメル色の塗装ほどではないにせよ、新しい塗装でもそれなりに独自性があるようだ。※導入時期等によっては異なる車両もある模様

羽後交通からは、この中型バス。「315」という社番が振られていた

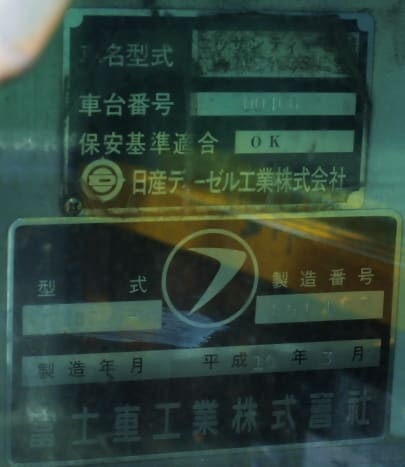

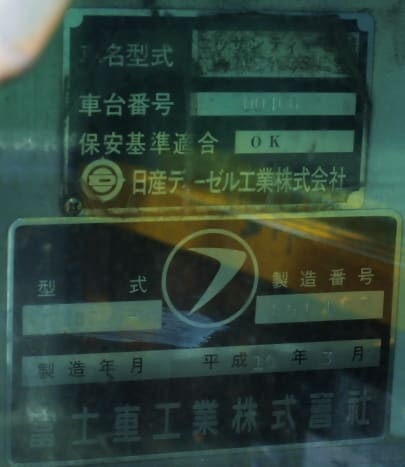

このバスは富士重工製の車体で、メーカーというかブランドとしては日産ディーゼルかいすゞのはず。でも、エンブレム類は見当たらず、判別がつかない。

前ドア付近の銘板を見たら、

平成10(1998)年、日産ディーゼル製でした

この記事のように、日産ディーゼルは、現在は「UDトラックス」に社名を変え、バスの製造販売からは撤退している模様。でも、今年のバスまつりにも、他のディーラーとともに「UDトラックスジャパン株式会社秋田支店」が協賛に名を連ねていた。※主要4バス会社が協賛メーカー4社それぞれの車両を展示していることになるのは、協賛各社への配慮があったのだろうか

羽後交通の展示車のナンバーは「か910」で、中央交通の高速バスと同じく最近登録されたもの。日産ディーゼルも富士重工もとっくにバスの製造をやめているので、どこかの中古車ということになる。

この羽後交通の中型バスは、

短い!

秋田市の循環バスに使われているエルガミオ同様、寸詰まりの車体が短いタイプだった。

また、中ドアを開いて、スロープを出した状態で展示されていた。中ドアに「しめきり」と表示があるように、羽後交通では通常は中ドアを開かない(前乗り前降り)ので、珍しい光景。

羽後交通と秋北バス。頭は揃っているので、羽後交通が短いのが分かる

羽後交通は来たばかりだからか、広告は出ていなかった。秋北バスは「花田農機」という秋田市では聞いたことがないスポンサー。

秋北バスと羽後交通の車内の運賃箱に注目。

「自動両替器付 運賃箱」と「運賃箱」

水色のような灰色のような「運賃箱」は羽後交通のもの。

「小田原機器」というメーカー製で、昔はバス(やワンマン電車)の運賃箱といえば、これしかなかった気がする。秋田市営バスも基本的にはこの運賃箱だったが、千円札の両替が手動式(紙幣を縦に挿入して運転士がスイッチ操作する)のものが多かった。

現在はモデルチェンジしているので、羽後交通のは他車の使い回しか。

銀色の「自動両替器付 運賃箱」は秋北バス。(小田原機器の「運賃箱」も自動両替器は付いている)

これは現在の「レシップ」製の古いタイプで、以前「三陽電機製作所」といっていた頃の製品かと思う。

この運賃箱はバスでも見かけるが、鉄道事業者に好まれていた傾向がある。JR東日本秋田支社も以前はこれを設置していたが、現在は同社製の対面式運賃箱(投入口などのレイアウトが鉄道向けに配慮されている)に更新されている。

秋田市交通局も、1992年から1993年にかけてこれの色違い(白と水色の塗装)・高機能版を導入していたことがあった。おそらく、バスカード導入の試験の目的があったのかもしれない。

しかし、投入口の構造上、中で回数券が引っかかることがあり、あまり好まれなかったようだ。

例年、バスの車内を見る親子連れなどの多くは、それがどこのバス会社かとかどんな車種かには興味を示さない人が多いようだ。(それが当たり前だけど。車両の特徴などの解説を示したりすれば、よりバスに興味を持ってもらえると思う)

そんなわけで今年は、いちばん目立つ位置にあった、羽後交通が人気だった。人出がいつもより少なめなこともあり、秋北バスには誰もいないことも多かった。

最後に。

バスまつりのチラシには、会場へのアクセス方法が触れられていなかった。

秋田県の観光サイト「あきたファンドッとコム」にもイベント情報として出ていた(おそらくバス協会からの原稿に基づいてアップしたのだろう)が、「

交通 秋田駅から徒歩20分」とある。駅から歩けってか?!(実際には20分もかからないけれど)

こんな時こそ、「バスをご利用ください」じゃないの? 100円循環バスもあるんだし。

【9日追記】例の「東北観光博」ホームページのイベント情報にもバスまつりが掲載され、「秋田駅からの巡回バス「大町通り」下車徒歩約1分」と、正しい情報。(正しくは「循環」だけどね。英語版のページには掲載なし)

秋田市の観光情報サイト「アキタッチ」には、昨年は掲載されたが、今年は掲載されなかった模様。

バスまつりの目的は「バスの利用拡大」らしいが、主催者からしてこの調子じゃあ、それは難しそうですね。

前も書いたけれど、果たしてバスまつりに来た人のどれほどが、普段バスを利用しているのだろうか?

そして、日頃からバスを利用している人に対しては、感謝の意を表してくれないのだろうか?(ポケットティッシュの1つでも配るとか)

あと、会場の秋田ニューシティ跡地。

すっかりイベント会場として定着しつつあるけれど、これでいいのだろうか?

昔、所有者の辻さんは商業施設を作りたいとか言っていたけれど…

イベント用地としても、難がある。それはトイレや水の問題。

今回も仮設トイレが置かれた

現在は、向かいのイーホテルショッポングモール(旧ファッションアベニューAD)のを借りることも可能だが、間もなく閉鎖されてしまえば、それも無理。

【2013年9月15日追記】翌年2013年のバスまつりは、9月14日にアゴラ広場に会場を戻して開催。展示車両は路線バス3社の3台(羽後交通はリエッセ、他は中型車で、秋北バスは旧塗装の富士重工ボディ、中央交通は小田急中古のノンステップ「976」が落書き用として)だけ。部品等のチャリティーバザーは行われなかった。他は例年並みだった模様。

大きな虹がかかった

大きな虹がかかった 千秋公園の御隅櫓と虹

千秋公園の御隅櫓と虹

大きな虹がかかった

大きな虹がかかった 千秋公園の御隅櫓と虹

千秋公園の御隅櫓と虹

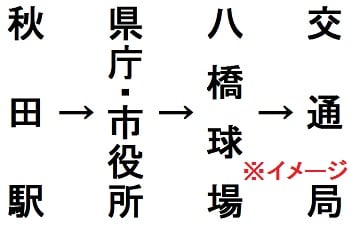

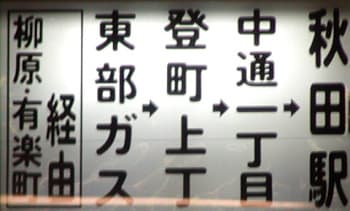

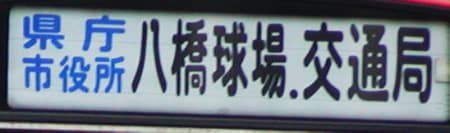

(再掲)ドアの右に大きな行き先表示

(再掲)ドアの右に大きな行き先表示 ※当初の側面表示のイメージ(書体、表示される地名等は実際と異なります)

※当初の側面表示のイメージ(書体、表示される地名等は実際と異なります) 266号車(2002年4月)

266号車(2002年4月) 231号車(2001年3月)

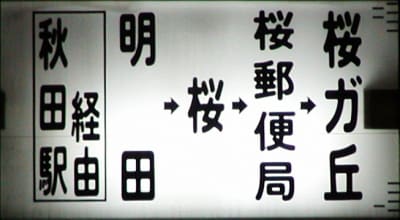

231号車(2001年3月) 291号車の西口発明田経由桜ガ丘行き。1文字から4文字まで揃う(2002年4月)

291号車の西口発明田経由桜ガ丘行き。1文字から4文字まで揃う(2002年4月) 256号車の商業高校経由割山行き。縦長文字あり(2002年3月)

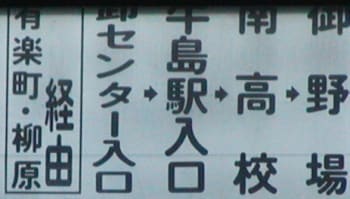

256号車の商業高校経由割山行き。縦長文字あり(2002年3月) とてもレアな系統

とてもレアな系統 これは今もあります

これは今もあります 294号車(2002年3月撮影)

294号車(2002年3月撮影)

イメージです ※書体は異なります

イメージです ※書体は異なります

2002年5月/2004年7月撮影

2002年5月/2004年7月撮影

270号車(2002年7月)/291号車(2004年5月)

270号車(2002年7月)/291号車(2004年5月) 130号車(2005年11月)

130号車(2005年11月) 121号車(2003年2月)

121号車(2003年2月) 280号車(2002年5月=中央交通へ譲渡直後で塗装変更されていない)

280号車(2002年5月=中央交通へ譲渡直後で塗装変更されていない) 229号車(2002年3月)

229号車(2002年3月) 294号車(2002年3月)

294号車(2002年3月) 249号車(2002年3月)

249号車(2002年3月)

269号車(2003年7月)/275号車(2002年8月)

269号車(2003年7月)/275号車(2002年8月) 「フレッシュランチ いちじくジャム&マーガリン」 1包装当たり343kcal

「フレッシュランチ いちじくジャム&マーガリン」 1包装当たり343kcal 中身のうち、ジャム部分。イチジクのプチプチがある

中身のうち、ジャム部分。イチジクのプチプチがある 「トップバリュ カスタードクリームパン」 326kcal 98円(最初の1週間は88円で販売)

「トップバリュ カスタードクリームパン」 326kcal 98円(最初の1週間は88円で販売) 標準的なクリームパンの形

標準的なクリームパンの形 わりとたくさん入っている

わりとたくさん入っている 197号車(2000年9月撮影)

197号車(2000年9月撮影) 191号車(2001年1月撮影)これは「ワンマン」灯が残っている

191号車(2001年1月撮影)これは「ワンマン」灯が残っている 雪の中の191号車(2000年11月撮影)

雪の中の191号車(2000年11月撮影) 224号車(2000年7月撮影)

224号車(2000年7月撮影) (再掲・参考)2台とも日産ディーゼル製(中型)だが、奥の268号車のほうが赤みが強い

(再掲・参考)2台とも日産ディーゼル製(中型)だが、奥の268号車のほうが赤みが強い 1992年度の「秋田八丈」塗装

1992年度の「秋田八丈」塗装 矢印の位置

矢印の位置 大型車として最後の導入となったいすゞ製1994年度車。窓の「新政」の広告も懐かしい

大型車として最後の導入となったいすゞ製1994年度車。窓の「新政」の広告も懐かしい (再掲)こんな感じ

(再掲)こんな感じ 65号車(2000年9月撮影)

65号車(2000年9月撮影) いちおう「泉・山王環状」と読める(見づらいのはカメラの性能のせいもあります)

いちおう「泉・山王環状」と読める(見づらいのはカメラの性能のせいもあります)

※ここでは、このバス停を指して「棒バス停」と呼ぶことにします。

※ここでは、このバス停を指して「棒バス停」と呼ぶことにします。 てっぺんはとがっているのだが、朽ちて平らになったものもあった

てっぺんはとがっているのだが、朽ちて平らになったものもあった 矢印の部分はバス停名表示用かと思うが、元々は時刻表スペースだったかも

矢印の部分はバス停名表示用かと思うが、元々は時刻表スペースだったかも 「横森三丁目」公園風の場所に置かれていた

「横森三丁目」公園風の場所に置かれていた 「大戸」。信号機の左右が横金線

「大戸」。信号機の左右が横金線 「大戸公民館前」かな。奥の丘の上が新興住宅地・大平台。桜ガ丘線の折り返し停留所でもある

「大戸公民館前」かな。奥の丘の上が新興住宅地・大平台。桜ガ丘線の折り返し停留所でもある 緑の中

緑の中 「はさ掛け(稲の自然乾燥)」と

「はさ掛け(稲の自然乾燥)」と 「火の用心」

「火の用心」 朽ちてただの木の棒と化す

朽ちてただの木の棒と化す

別の日も

別の日も

夏の雲と秋の雲が同居する

夏の雲と秋の雲が同居する 門・駐車スペース側から

門・駐車スペース側から 反対側・建物の中から

反対側・建物の中から 待たされてもみんな楽しそう

待たされてもみんな楽しそう 南方向。左の建物が「洗浄仕業庫」、見えないがその左でE6系が展示

南方向。左の建物が「洗浄仕業庫」、見えないがその左でE6系が展示 機関車(とバラストを運ぶ貨車)が展示

機関車(とバラストを運ぶ貨車)が展示 ピカピカでお元気な様子(展示終了後、土崎で検査を終えた客車を青森まで運んだようだ)

ピカピカでお元気な様子(展示終了後、土崎で検査を終えた客車を青森まで運んだようだ) 「583系電車」が展示

「583系電車」が展示 所属の表示は「仙セン」で仙台のままだった

所属の表示は「仙セン」で仙台のままだった 青空に映える

青空に映える 反対側3両は中にいた。先頭はクハネ583-8

反対側3両は中にいた。先頭はクハネ583-8 屋内展示は「わくわくドリーム号」

屋内展示は「わくわくドリーム号」 屋外展示は「ふるさとゴロンと号」。周囲に余白があるのがなんとも

屋外展示は「ふるさとゴロンと号」。周囲に余白があるのがなんとも 向かって右から乗って、左から降りる

向かって右から乗って、左から降りる 「ご自由にお休み下さい」

「ご自由にお休み下さい」 26.0度

26.0度 3段寝台が壁のように立ちはだかる

3段寝台が壁のように立ちはだかる 中途半端なような不思議な光景に見えてしまった

中途半端なような不思議な光景に見えてしまった 下段は寝台の時はマットレスが敷かれる

下段は寝台の時はマットレスが敷かれる 運転席を覗くことができた

運転席を覗くことができた

こんな顔ぶれ

こんな顔ぶれ

E6系のパンフレット&クリアケース付き!

E6系のパンフレット&クリアケース付き!

E3系は前照灯が点灯

E3系は前照灯が点灯 例えばこれ

例えばこれ こんなものも

こんなものも これ(赤い矢印の部分)

これ(赤い矢印の部分) 左側が奥羽本線

左側が奥羽本線 これ

これ E6系

E6系 こんなに間近で見られた(この記事冒頭の写真とは視線の高さが違います)

こんなに間近で見られた(この記事冒頭の写真とは視線の高さが違います) なんとも不思議な形

なんとも不思議な形 側面

側面 連結器オープン!

連結器オープン!

終点・秋田を目前にした下りこまちが通過

終点・秋田を目前にした下りこまちが通過 本線のさらに向こう側は、ススキと黄金色の田んぼ

本線のさらに向こう側は、ススキと黄金色の田んぼ

(

( 座席はそのまま三平柄(社名表記は

座席はそのまま三平柄(社名表記は 1年前に撮影した「133」

1年前に撮影した「133」 秋田駅東口に3台の三平バスが集結(中央の1台だけ日野レインボー)

秋田駅東口に3台の三平バスが集結(中央の1台だけ日野レインボー) 「福太郎」12個入り920円

「福太郎」12個入り920円 きれいに整列する福太郎

きれいに整列する福太郎 「長泉旬便り 冬うらら」1000円

「長泉旬便り 冬うらら」1000円

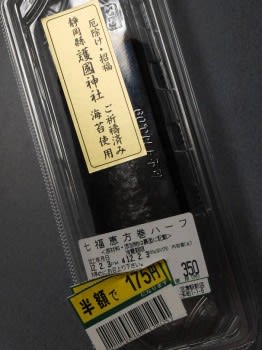

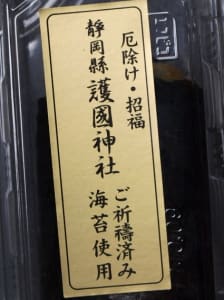

「七福恵方巻ハーフ」350円の半額

「七福恵方巻ハーフ」350円の半額 「厄除け・招福 静岡県護国神社 ご祈祷済み海苔使用」

「厄除け・招福 静岡県護国神社 ご祈祷済み海苔使用」 おいしかったです

おいしかったです

我々より年上の世代には、これこそ「特急列車」ではないでしょうか

我々より年上の世代には、これこそ「特急列車」ではないでしょうか

(再掲)

(再掲) 3000番台普通車車内

3000番台普通車車内 (再掲)青森の3000番台は「白鳥」と「つがる(代走)」としてもうひとがんばりか?

(再掲)青森の3000番台は「白鳥」と「つがる(代走)」としてもうひとがんばりか? (

( E653系電車 ※魁の写真の車両とは、下部の色が異なる

E653系電車 ※魁の写真の車両とは、下部の色が異なる (再掲)つがるのE751系電車

(再掲)つがるのE751系電車 (再掲)「北越」

(再掲)「北越」 3000番台ではLEDの動画。稲穂が揺れて頭を垂れ、緑→オレンジ色に色づく

3000番台ではLEDの動画。稲穂が揺れて頭を垂れ、緑→オレンジ色に色づく 足場は残ってるけど、新フォーラスロゴ!

足場は残ってるけど、新フォーラスロゴ! これからはこれが秋田駅前の顔の1つとなる

これからはこれが秋田駅前の顔の1つとなる ニューシティ跡地北東角から

ニューシティ跡地北東角から 北側に2列で展示

北側に2列で展示 JRバス「三菱エアロエース」と中央交通「日野セレガ」

JRバス「三菱エアロエース」と中央交通「日野セレガ」

中央交通高速バスの車内。後尾にトイレがある/降車ボタンは同社では珍しい「レシップ」製

中央交通高速バスの車内。後尾にトイレがある/降車ボタンは同社では珍しい「レシップ」製 秋北バスは中型の「いすゞエルガミオ」。北秋田市の米内沢営業所所属のようだった

秋北バスは中型の「いすゞエルガミオ」。北秋田市の米内沢営業所所属のようだった 羽後交通からは、この中型バス。「315」という社番が振られていた

羽後交通からは、この中型バス。「315」という社番が振られていた 平成10(1998)年、日産ディーゼル製でした

平成10(1998)年、日産ディーゼル製でした 短い!

短い! 羽後交通と秋北バス。頭は揃っているので、羽後交通が短いのが分かる

羽後交通と秋北バス。頭は揃っているので、羽後交通が短いのが分かる

「自動両替器付 運賃箱」と「運賃箱」

「自動両替器付 運賃箱」と「運賃箱」 今回も仮設トイレが置かれた

今回も仮設トイレが置かれた