9月21日から30日まで、秋の全国交通安全運動。

秋田市内に設置されている、秋田県警の道路情報表示装置では、その告知がされていた。

毎度恒例(直近では緊急事態宣言中)の山王大通り東進向き、県庁第二庁舎向かい側の表示機。

「秋の全国交通安全運動実施中!」

「秋の全国交通安全運動実施中!」

相変わらずの、ヘタ文字と、たまにきれいな文字(「運動」?)の混在表示。

紹介していなかったが、これまでも交通安全運動中はこんなのが出ていたはず。

「秋田の道路は歩行者ファースト」

「秋田の道路は歩行者ファースト」

これは全部ヘタ字かな。「フ」が数字の「7」みたいで、それに1本足して「ス」にしたような形。

次の画面は、ちょっとユニーク。今までもあったかもしれないが、初めて見た。

「あぶねがらながら運転やめでけれ」

「あぶねがらながら運転やめでけれ」

運転中にいきなり見せられると、混乱しそう。

これもいつものことだけど、行間隔が詰まっていて、下が1行空いてしまっているのも、その原因。

さらに、これは秋田弁の標語。

といっても秋田弁(に限らず広域方言だと思うけど)独特の単語は「けれ」だけ、あとは清音を濁音にした程度。

でも、これは秋田県(県警でなく知事部局)主催「令和2年度交通安全作品コンクール「あきた弁川柳」最優秀賞」に輝いた、大仙市の人の作品だった。

コンクールの公式発表では「あぶねがら “ながら運転“ やめでけれ」表記で、訳は「あぶないから “ながら運転“は やめてくれ」としている。

作者の表記を尊重するべきかもしれないが、この表示では、ひらがなばかりで視認性・可読性が悪い。

ダブルクォーテーションマークを省いてしまっているくらいだから、いっそ「危ねがら」にすればいいのに。部分的に色を変えることもできよう。

山王大通りの表示機は、新しいタイプ。国道13号卸町付近、西進向き開橋手前などには、古くてドット数(ドット密度?)が少ない旧機種もある。両者で文字は同じだが、配置や文面は異なる場合もあった。

交通安全運動中は、

「秋の交通安全運動実施中!」

「秋の交通安全運動実施中!」

「全国」を抜いて、4文字×3行にぴったり収めた。

では次の画面は?

「あぶねがら~」は文字が多すぎるし、「秋田の道路は歩行者ファースト」でも1文字余ってしまう。

「あぶねがら ながら運転 」

「あぶねがら ながら運転 」

五・七で1画面、残る下五を次の画面で、

「やめで けれ!」

「やめで けれ!」

そう来たか!

「あぶねがら ながら運転 」は改行と余白が不自然。やっぱり「危ねがら」にすれば収まるのに、と思いかけたが、ふと“縦読み”すると、

「あらら」

「あらら」

右は「がが」だし、次の「ねな」も文字の形が似ていてちょっとおもしろい。

もしかして、狙ってこうしてるの?

先日、道路標識「自転車及び歩行者専用」と「歩行者専用」の違いを知った。

(通行が許可された)車両の徐行と、歩行者の通行位置が両規制で違っており、同じ道路(の同じ時間帯)に対して、この2つの標識を設置するということは、危険であり得ないのだった。

ところが、秋田市内で2か所、そのような場所があることを前から指摘していた。

そのうち、みずほ銀行秋田支店宝くじ売り場横の仲小路西端。同じ向きの左右に、この2つの標識が設置されていた。

(再掲)

(再掲)

それが今は、

あらら

あらら

標準サイズの歩行者専用だった向かって左も、小型の自転車及び歩行者専用に代わっていた! 当然「自転車を除く」の補助標識は撤去。そう言えば、8月初めに気が付いていたのを忘れてしまっていたかも…

もう1つの高陽地区の例を2020年5月にアップした時に、みずほ銀行横を改めて撮影して掲載したから、今年春では未交換だった。いずれにしても、ごく最近、交換されている。

(再掲)在りし日の歩行者専用

(再掲)在りし日の歩行者専用

現在

現在

支柱は変わっていない。以前の標識の跡と汚れが残り、棒に対して標識が小さくて、ちょっと変。

交換された自転車歩行者専用標識は、見るからに新しくはない。裏を見ると、

「H21」=2009年

「H21」=2009年

以前の標識には、裏面のシールがなかったので、道路管理者である秋田市設置かもと推測した。

しかし、交換後にはシールが貼ってあり、このような中古品のストックを回して設置できるということは、県警管轄だったのか。

ここの矛盾は解消した。

それにしても、少なくとも9年もおかしな状態で放置され続けたのが、なぜ、このタイミングで交換されたのか。

場所柄、車がぶつかって壊れたということはなさそうなので、警察関係者か部外者か知らないが、誰かが「これはおかしい」と気付いて、警察の知るところとなり、交換されたのだろう。

でも、そもそも警察が規制の意味(=警察庁の示した基準)を理解せずに矛盾した標識を設置したのが原因。しかも、ここは秋田中央警察署に近く、県警本部も遠くない。毎日、何十人もの警察官が通り、目にしているはずなのに、何年も誰も疑問に感じなかった(もしくは報告しなかった)というのは、疑問。

秋田市内に設置されている、秋田県警の道路情報表示装置では、その告知がされていた。

毎度恒例(直近では緊急事態宣言中)の山王大通り東進向き、県庁第二庁舎向かい側の表示機。

「秋の全国交通安全運動実施中!」

「秋の全国交通安全運動実施中!」相変わらずの、ヘタ文字と、たまにきれいな文字(「運動」?)の混在表示。

紹介していなかったが、これまでも交通安全運動中はこんなのが出ていたはず。

「秋田の道路は歩行者ファースト」

「秋田の道路は歩行者ファースト」これは全部ヘタ字かな。「フ」が数字の「7」みたいで、それに1本足して「ス」にしたような形。

歩行者ファーストについては、以前に比べると若干改善したものの、まだまだ。

警察署の真ん前の横断歩道を歩行者が渡ろうとしていても、(充分に安全に停止できる状況なのに)停まらないんだもの…(そしてそのことを警察署に伝えたのに、別段対策されていない。)

警察署の真ん前の横断歩道を歩行者が渡ろうとしていても、(充分に安全に停止できる状況なのに)停まらないんだもの…(そしてそのことを警察署に伝えたのに、別段対策されていない。)

次の画面は、ちょっとユニーク。今までもあったかもしれないが、初めて見た。

「あぶねがらながら運転やめでけれ」

「あぶねがらながら運転やめでけれ」運転中にいきなり見せられると、混乱しそう。

これもいつものことだけど、行間隔が詰まっていて、下が1行空いてしまっているのも、その原因。

さらに、これは秋田弁の標語。

といっても秋田弁(に限らず広域方言だと思うけど)独特の単語は「けれ」だけ、あとは清音を濁音にした程度。

でも、これは秋田県(県警でなく知事部局)主催「令和2年度交通安全作品コンクール「あきた弁川柳」最優秀賞」に輝いた、大仙市の人の作品だった。

コンクールの公式発表では「あぶねがら “ながら運転“ やめでけれ」表記で、訳は「あぶないから “ながら運転“は やめてくれ」としている。

作者の表記を尊重するべきかもしれないが、この表示では、ひらがなばかりで視認性・可読性が悪い。

ダブルクォーテーションマークを省いてしまっているくらいだから、いっそ「危ねがら」にすればいいのに。部分的に色を変えることもできよう。

山王大通りの表示機は、新しいタイプ。国道13号卸町付近、西進向き開橋手前などには、古くてドット数(ドット密度?)が少ない旧機種もある。両者で文字は同じだが、配置や文面は異なる場合もあった。

交通安全運動中は、

「秋の交通安全運動実施中!」

「秋の交通安全運動実施中!」「全国」を抜いて、4文字×3行にぴったり収めた。

では次の画面は?

「あぶねがら~」は文字が多すぎるし、「秋田の道路は歩行者ファースト」でも1文字余ってしまう。

「あぶねがら ながら運転 」

「あぶねがら ながら運転 」五・七で1画面、残る下五を次の画面で、

「やめで けれ!」

「やめで けれ!」そう来たか!

「あぶねがら ながら運転 」は改行と余白が不自然。やっぱり「危ねがら」にすれば収まるのに、と思いかけたが、ふと“縦読み”すると、

「あらら」

「あらら」右は「がが」だし、次の「ねな」も文字の形が似ていてちょっとおもしろい。

もしかして、狙ってこうしてるの?

先日、道路標識「自転車及び歩行者専用」と「歩行者専用」の違いを知った。

(通行が許可された)車両の徐行と、歩行者の通行位置が両規制で違っており、同じ道路(の同じ時間帯)に対して、この2つの標識を設置するということは、危険であり得ないのだった。

ところが、秋田市内で2か所、そのような場所があることを前から指摘していた。

そのうち、みずほ銀行秋田支店宝くじ売り場横の仲小路西端。同じ向きの左右に、この2つの標識が設置されていた。

(再掲)

(再掲)それが今は、

あらら

あらら標準サイズの歩行者専用だった向かって左も、小型の自転車及び歩行者専用に代わっていた! 当然「自転車を除く」の補助標識は撤去。そう言えば、8月初めに気が付いていたのを忘れてしまっていたかも…

もう1つの高陽地区の例を2020年5月にアップした時に、みずほ銀行横を改めて撮影して掲載したから、今年春では未交換だった。いずれにしても、ごく最近、交換されている。

(再掲)在りし日の歩行者専用

(再掲)在りし日の歩行者専用 現在

現在支柱は変わっていない。以前の標識の跡と汚れが残り、棒に対して標識が小さくて、ちょっと変。

交換された自転車歩行者専用標識は、見るからに新しくはない。裏を見ると、

「H21」=2009年

「H21」=2009年以前の標識には、裏面のシールがなかったので、道路管理者である秋田市設置かもと推測した。

しかし、交換後にはシールが貼ってあり、このような中古品のストックを回して設置できるということは、県警管轄だったのか。

ここの矛盾は解消した。

それにしても、少なくとも9年もおかしな状態で放置され続けたのが、なぜ、このタイミングで交換されたのか。

場所柄、車がぶつかって壊れたということはなさそうなので、警察関係者か部外者か知らないが、誰かが「これはおかしい」と気付いて、警察の知るところとなり、交換されたのだろう。

でも、そもそも警察が規制の意味(=警察庁の示した基準)を理解せずに矛盾した標識を設置したのが原因。しかも、ここは秋田中央警察署に近く、県警本部も遠くない。毎日、何十人もの警察官が通り、目にしているはずなのに、何年も誰も疑問に感じなかった(もしくは報告しなかった)というのは、疑問。

これが掲出されている。※自動扱いで開いているので、ドアボタンが点灯していない。

これが掲出されている。※自動扱いで開いているので、ドアボタンが点灯していない。 「ドアによりかかると危険です!」

「ドアによりかかると危険です!」

「新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐために」

「新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐために」 「青森県」!

「青森県」! 青空、ススキ、下りホーム

青空、ススキ、下りホーム 「ホーム改良工事をしています」

「ホーム改良工事をしています」 工事後は路面のツギハギはなくなりそう

工事後は路面のツギハギはなくなりそう 現在の上飯島駅の「きっぷ入箱」

現在の上飯島駅の「きっぷ入箱」

JR鷹ノ巣駅

JR鷹ノ巣駅 右がJR鷹ノ巣駅

右がJR鷹ノ巣駅 駅寄りのアーケード

駅寄りのアーケード バス停名はノなし「鷹巣駅前」表記

バス停名はノなし「鷹巣駅前」表記 奥が鷹ノ巣駅

奥が鷹ノ巣駅 の~そん店舗

の~そん店舗 「黒まんじゅう」

「黒まんじゅう」 【27日追記・画像追加】WAON POINTの履歴より

【27日追記・画像追加】WAON POINTの履歴より 補助標識「いたわりの路!」

補助標識「いたわりの路!」 (再掲)

(再掲) (再掲)ポストの上

(再掲)ポストの上 今も健在

今も健在 金属の皮部分の輝きも、胴の色も薄くなってしまった

金属の皮部分の輝きも、胴の色も薄くなってしまった 山崎産業 納入平成11年11月

山崎産業 納入平成11年11月

の~そんのしんこ餅

の~そんのしんこ餅 菅原餅店のしんこ餅。黄色いシールは「しんこ」

菅原餅店のしんこ餅。黄色いシールは「しんこ」 東能代駅舎

東能代駅舎 駅前から南方向

駅前から南方向 秋北バス「東局前」バス停

秋北バス「東局前」バス停 「東能代郵便局前」

「東能代郵便局前」 国道西側から。左が駅方向

国道西側から。左が駅方向 新潟から333.4キロ

新潟から333.4キロ ゾロ目の333.3Km(奥が駅入口交差点方向)

ゾロ目の333.3Km(奥が駅入口交差点方向) 「みょうが館」と書かれた屋根が右奥に見える

「みょうが館」と書かれた屋根が右奥に見える 古びた秋北バスの「東能代」バス停

古びた秋北バスの「東能代」バス停 薄れた赤い部分に「秋北バス」

薄れた赤い部分に「秋北バス」 (再掲)スーラで中央交通のと似ているが、ローマ字と英語と両方を併記していて偉い

(再掲)スーラで中央交通のと似ているが、ローマ字と英語と両方を併記していて偉い 秋北バスと乗合タクシー

秋北バスと乗合タクシー JAあきた白神 農産物直売所「みょうが館」

JAあきた白神 農産物直売所「みょうが館」 五目寿司・いなり寿司 4個250円

五目寿司・いなり寿司 4個250円 彼岸だんご 5個300円

彼岸だんご 5個300円 小ぶりでまんまる

小ぶりでまんまる 光線が厳しいですが新車両GV-E400系気動車!

光線が厳しいですが新車両GV-E400系気動車! 1番線に始発秋田行き701系。右側はリゾートしらかみ・くまげら編成風の待合室

1番線に始発秋田行き701系。右側はリゾートしらかみ・くまげら編成風の待合室 「ワンマン 東能代」!

「ワンマン 東能代」! 側面も

側面も 反対側

反対側

分かりにくいですが、左端乗務員室ドアのガラスの上や、右の映りこみ

分かりにくいですが、左端乗務員室ドアのガラスの上や、右の映りこみ 帯の部分にあるフタがちゃんと閉まってないのでは?

帯の部分にあるフタがちゃんと閉まってないのでは? 改札外

改札外 これが1台

これが1台 右下にオペレーター呼び出しボタン

右下にオペレーター呼び出しボタン 左が奥羽本線、右が一つ森公園、奥が才八橋方向

左が奥羽本線、右が一つ森公園、奥が才八橋方向 そのカーブの手前。右は線路向こうの金照寺山ふもと

そのカーブの手前。右は線路向こうの金照寺山ふもと 徐行標識!

徐行標識!

やはり1枚だけ(左側奥の電信柱)。奥の大きな建物は市民市場向かいのNTTだ

やはり1枚だけ(左側奥の電信柱)。奥の大きな建物は市民市場向かいのNTTだ (再掲)

(再掲) (再掲)

(再掲) 2020年の明治エッセルスーパーカップ 超バニラ

2020年の明治エッセルスーパーカップ 超バニラ

にぎわい東北 もち食感サンド 山形県産 ラ・フランスジャム 300kcal

にぎわい東北 もち食感サンド 山形県産 ラ・フランスジャム 300kcal 中身。ジャムだけが塗られている

中身。ジャムだけが塗られている りんごのパイ 青森県産りんご入りカスタード風味クリーム 366kcal

りんごのパイ 青森県産りんご入りカスタード風味クリーム 366kcal 直径7センチほどのドーム型

直径7センチほどのドーム型 カスタードの存在はよく分からない?

カスタードの存在はよく分からない? 4種類

4種類 「津軽弁 気持ちがいい」

「津軽弁 気持ちがいい」 「南部弁 疲れた」

「南部弁 疲れた」 「あべ」と「あんべ!」

「あべ」と「あんべ!」 Googleマップ航空写真に加筆。太平川は右から左へ流れる。赤い丸が才八橋

Googleマップ航空写真に加筆。太平川は右から左へ流れる。赤い丸が才八橋 2018年10月右岸側から。右のクレーンの位置で仮橋建設中

2018年10月右岸側から。右のクレーンの位置で仮橋建設中 才八橋右岸。橋から来ると突き当りの丁字路

才八橋右岸。橋から来ると突き当りの丁字路 明朝体の橋名板

明朝体の橋名板 左岸側。ひらがなは「さいはちばし」と橋が濁音

左岸側。ひらがなは「さいはちばし」と橋が濁音 仮橋が供用されているが、右岸に旧橋の残骸

仮橋が供用されているが、右岸に旧橋の残骸 仮橋左岸から

仮橋左岸から 橋台と手前側が新しい川になる部分

橋台と手前側が新しい川になる部分 仮橋から上流方向。奥の丘が明田富士山

仮橋から上流方向。奥の丘が明田富士山 再び右岸から

再び右岸から この時点での工事看板。旧橋上から仮橋側に向けて設置

この時点での工事看板。旧橋上から仮橋側に向けて設置 仮橋から。左端が切断された旧橋の残骸先端

仮橋から。左端が切断された旧橋の残骸先端 新しい右岸となる護岸ブロックの設置が始まっていた

新しい右岸となる護岸ブロックの設置が始まっていた 旧橋の上にはプレハブ小屋と仮設トイレ。その使い方もあったか!

旧橋の上にはプレハブ小屋と仮設トイレ。その使い方もあったか! 明田富士山ふもと側から下流方向

明田富士山ふもと側から下流方向

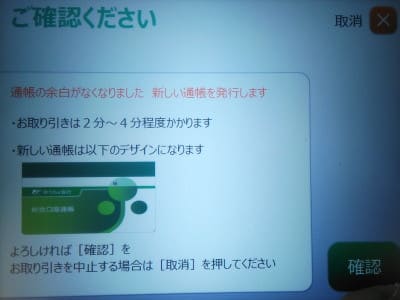

確認画面

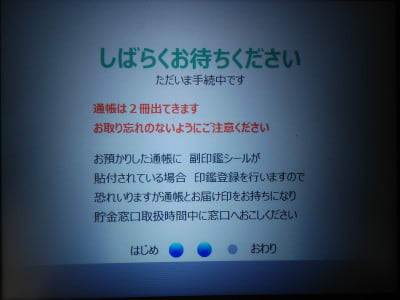

確認画面 「しばらくお待ちください」画面

「しばらくお待ちください」画面 普通貯金最終ページの隅に「新通帳へ繰越済」のみ

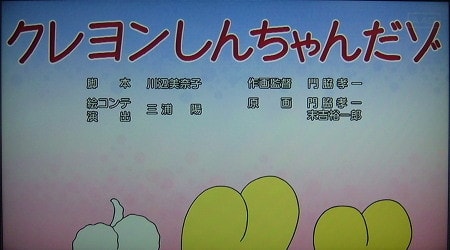

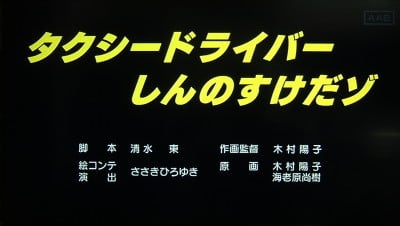

普通貯金最終ページの隅に「新通帳へ繰越済」のみ 「クレヨンしんちゃんだゾ」(2020年5月16日放送)

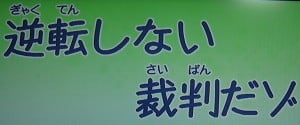

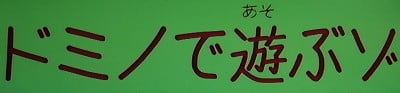

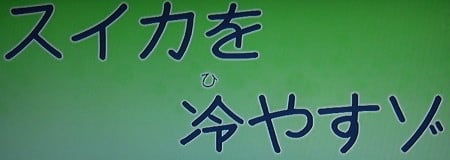

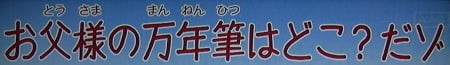

「クレヨンしんちゃんだゾ」(2020年5月16日放送) アニメのタイトル

アニメのタイトル 「ちんあなごを見たいゾ」

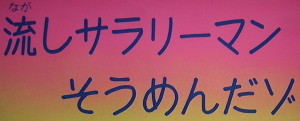

「ちんあなごを見たいゾ」 「そ」は昔風の2画、「流」の「ム」は活字風

「そ」は昔風の2画、「流」の「ム」は活字風 「夜」はちょっとヘン? 「観」の「見」はやはり下が長い、「測」の「貝」の下は「人」

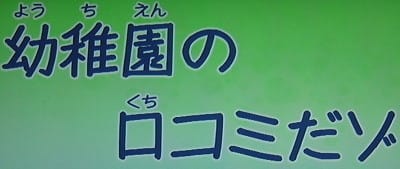

「夜」はちょっとヘン? 「観」の「見」はやはり下が長い、「測」の「貝」の下は「人」 「口(くち)」がカタカナより小さい

「口(くち)」がカタカナより小さい 「子」の2画目がまっすぐな縦棒=活字の形

「子」の2画目がまっすぐな縦棒=活字の形 「逆」このしんにょうは明らかに活字。「裁」の「衣」も

「逆」このしんにょうは明らかに活字。「裁」の「衣」も 「遊」もだけど、この「子」は手書きっぽい?

「遊」もだけど、この「子」は手書きっぽい? 「母」の右下が突き出ない平行四辺形

「母」の右下が突き出ない平行四辺形 「冷」の「令」が!

「冷」の「令」が! 「万年筆」はとても直線的

「万年筆」はとても直線的 右下

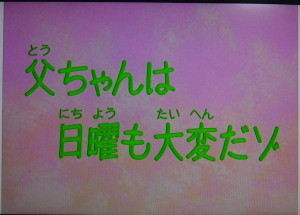

右下 「父ちゃんは日曜も大変だゾ」2000年6月16日

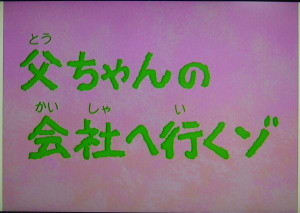

「父ちゃんは日曜も大変だゾ」2000年6月16日 「父ちゃんの会社へ行くゾ」1993年3月29日

「父ちゃんの会社へ行くゾ」1993年3月29日 これは

これは 子 様 海

子 様 海