秋田駅東西自由通路の天井耐震補強が、2020年から2022年にかけて4期に分けて行われている。中央改札口前の1期は今春終了。

5月から12月まで、2期として1期の東西両側を行うことになっていた。

現時点では、東側は未着工(床にテープで印は付いている)で、西側のみ工事中。

中央改札口東側から西方向

中央改札口東側から西方向

1期とほぼ同じように、白い壁と柱が仮設された。

西側動く歩道前から中央改札口方向

西側動く歩道前から中央改札口方向

上の2つの写真が両端なので、みどりの窓口/待合室~トイレ~階段&動く歩道の手前の区間が工事中。

この場所には、秋田犬バルーンが置かれていたが、1期工事中は一部はしぼんだままで置きっぱなしにされていた。現在は全部撤去された。

また、秋田杉のテーブル付きベンチは、東側へ移動。オブジェのような木製ベンチはまだそのままだが、いずれ移動しそう。びゅうプラザ前などに昔からあるベンチは、仮の柱と柱の間でそのままで、使用可能。

仮囲いされた自由通路は、1期と雰囲気は同じだが、微妙に違いがあった。

(再掲)1期の仮囲い

(再掲)1期の仮囲い

2期の仮囲い

2期の仮囲い

柱の角を目立たせる色が、緑と白の縞から黄色に変わっていて、さらに、

右手前

右手前

角に縦長の鏡が取り付けられた部分が多い。

平面ながら広角で見えるミラーのようだ。柱の陰から人が現れてぶつかるのを防止するために違いない。場所柄人の行き来が多く、1期は通る時に気をつかったものだが、これならいくぶん安心できる。【この鏡にちょっとした変化が。末尾の続き参照】

関係ないけど、ここのトイレの出入り口、そして男性用の内部の曲がり角にも鏡などがあればいいと、いつも思う。

入口が隠れる店舗などは、柱に存在を示す表示板が設置されたが、それがないものもある。

上の写真、コインロッカー室は、あったかどうか。いずれ分かりづらくなった。

さらに、その右側の柱のすぐ右にまた柱があるが、その間の凹みに黒く見えているのが、タッチパネルでスマホと連動するイノベーション自販機。看板がなく、完全に埋没してしまっている。元々冷遇気味の自販機だったが、これでは売り上げが見こめないのでは?

なお、このさらに右には、1期の記事で触れた、クリーンエネルギー発電用だったディスプレイが壁に掛けられているが、それもそのまま。

そして、上の写真右手前に「エスカレーター 仮囲いの陰にございます。」とある。エスカレーター?

コインロッカー室を背に。鏡に右から来る人が写っている

コインロッカー室を背に。鏡に右から来る人が写っている

仮囲いの陰にあったのは、エスカレーターというより「動く歩道」では?

【30日追記】動く歩道のことを「水平型エスカレーター」とも称するそうだし、ここの場合、階段数段分の段差もある。広義ではエスカレーターなのでしょう。

【7月2日追記】秋田市役所の資料では、駅のこれを「トラベーター(動く歩道)」と称しているものがあった。三菱電機製のようで、商品名「三菱トラベーター」をそのまま使っている。

ところで、上から2枚目の動く歩道西側の写真を見て気付いたこと。

手前の照明の柱に、縦書き4行のプレートが設置されている。昔(おそらく駅ができた23年前)からあったと思うが、内容は知らなかった。

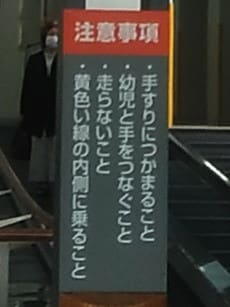

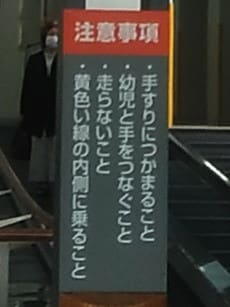

「注意事項」

「注意事項」

明確にそうだとは書いてないが、内容からして動く歩道の注意書きだった。エスカレーター・動く歩道では常識的な内容4項目だが、どれも終助詞「こと」で終わっている。

この手の説明書き、しかも大昔はいざ知らず20年前で「~こと」は、キツイというか冷たい感じがする。簡潔ではあるものの、犯罪行為の禁止事項じゃないのだから。

【7月2日追記・文字について】1990年代後半なら、まだ写真植字機の文字も一般的だったから写研「ゴナ」かと思ったが、モリサワ「新ゴ」だ。下のエスカレーター付近の注意書きも別のモリサワ書体だった。どちらも写植でもパソコンでも使える書体なので、どちらかは不明。

あと、設置場所が動く歩道に対して手前すぎると思うし、2台の中央部に設置しても、右側は降りる人側だから意味がない。【7月2日補足・反対側では、ちょうど乗り口のところに照明があって、そこに設置されている。=上の仮囲いの写真にも少し写りこんでいる。】

それに「走らない」よりも「歩かない」ほうが、タテマエ上は適切だろう。

さらに欲を言えば、「降りた後、その場で立ち止まらないこと」もほしい。秋田では数少ない動く歩道で不慣れなためか、そうする人がたまにいる(特に東向き)。後ろの人がつかえて危険。

これはJR東日本じゃなく秋田市設置だろうか。ここは、来年の3期で工事されるはずだけど、一考を。

※この表示板や動く歩道の設置位置等の詳細は、この記事後半。

※2期工事の続きはこちら。

5月から12月まで、2期として1期の東西両側を行うことになっていた。

現時点では、東側は未着工(床にテープで印は付いている)で、西側のみ工事中。

中央改札口東側から西方向

中央改札口東側から西方向1期とほぼ同じように、白い壁と柱が仮設された。

西側動く歩道前から中央改札口方向

西側動く歩道前から中央改札口方向上の2つの写真が両端なので、みどりの窓口/待合室~トイレ~階段&動く歩道の手前の区間が工事中。

この場所には、秋田犬バルーンが置かれていたが、1期工事中は一部はしぼんだままで置きっぱなしにされていた。現在は全部撤去された。

また、秋田杉のテーブル付きベンチは、東側へ移動。オブジェのような木製ベンチはまだそのままだが、いずれ移動しそう。びゅうプラザ前などに昔からあるベンチは、仮の柱と柱の間でそのままで、使用可能。

仮囲いされた自由通路は、1期と雰囲気は同じだが、微妙に違いがあった。

(再掲)1期の仮囲い

(再掲)1期の仮囲い 2期の仮囲い

2期の仮囲い柱の角を目立たせる色が、緑と白の縞から黄色に変わっていて、さらに、

右手前

右手前角に縦長の鏡が取り付けられた部分が多い。

平面ながら広角で見えるミラーのようだ。柱の陰から人が現れてぶつかるのを防止するために違いない。場所柄人の行き来が多く、1期は通る時に気をつかったものだが、これならいくぶん安心できる。【この鏡にちょっとした変化が。末尾の続き参照】

関係ないけど、ここのトイレの出入り口、そして男性用の内部の曲がり角にも鏡などがあればいいと、いつも思う。

入口が隠れる店舗などは、柱に存在を示す表示板が設置されたが、それがないものもある。

上の写真、コインロッカー室は、あったかどうか。いずれ分かりづらくなった。

さらに、その右側の柱のすぐ右にまた柱があるが、その間の凹みに黒く見えているのが、タッチパネルでスマホと連動するイノベーション自販機。看板がなく、完全に埋没してしまっている。元々冷遇気味の自販機だったが、これでは売り上げが見こめないのでは?

なお、このさらに右には、1期の記事で触れた、クリーンエネルギー発電用だったディスプレイが壁に掛けられているが、それもそのまま。

そして、上の写真右手前に「エスカレーター 仮囲いの陰にございます。」とある。エスカレーター?

コインロッカー室を背に。鏡に右から来る人が写っている

コインロッカー室を背に。鏡に右から来る人が写っている仮囲いの陰にあったのは、エスカレーターというより「動く歩道」では?

【30日追記】動く歩道のことを「水平型エスカレーター」とも称するそうだし、ここの場合、階段数段分の段差もある。広義ではエスカレーターなのでしょう。

【7月2日追記】秋田市役所の資料では、駅のこれを「トラベーター(動く歩道)」と称しているものがあった。三菱電機製のようで、商品名「三菱トラベーター」をそのまま使っている。

ところで、上から2枚目の動く歩道西側の写真を見て気付いたこと。

手前の照明の柱に、縦書き4行のプレートが設置されている。昔(おそらく駅ができた23年前)からあったと思うが、内容は知らなかった。

「注意事項」

「注意事項」明確にそうだとは書いてないが、内容からして動く歩道の注意書きだった。エスカレーター・動く歩道では常識的な内容4項目だが、どれも終助詞「こと」で終わっている。

この手の説明書き、しかも大昔はいざ知らず20年前で「~こと」は、キツイというか冷たい感じがする。簡潔ではあるものの、犯罪行為の禁止事項じゃないのだから。

【7月2日追記・文字について】1990年代後半なら、まだ写真植字機の文字も一般的だったから写研「ゴナ」かと思ったが、モリサワ「新ゴ」だ。下のエスカレーター付近の注意書きも別のモリサワ書体だった。どちらも写植でもパソコンでも使える書体なので、どちらかは不明。

あと、設置場所が動く歩道に対して手前すぎると思うし、2台の中央部に設置しても、右側は降りる人側だから意味がない。【7月2日補足・反対側では、ちょうど乗り口のところに照明があって、そこに設置されている。=上の仮囲いの写真にも少し写りこんでいる。】

それに「走らない」よりも「歩かない」ほうが、タテマエ上は適切だろう。

さらに欲を言えば、「降りた後、その場で立ち止まらないこと」もほしい。秋田では数少ない動く歩道で不慣れなためか、そうする人がたまにいる(特に東向き)。後ろの人がつかえて危険。

これはJR東日本じゃなく秋田市設置だろうか。ここは、来年の3期で工事されるはずだけど、一考を。

※この表示板や動く歩道の設置位置等の詳細は、この記事後半。

※2期工事の続きはこちら。

逆光です

逆光です 桜などじゃない!

桜などじゃない! 枝

枝 トゲトゲ

トゲトゲ 房状のつぼみ

房状のつぼみ 低い位置に花が咲いていた!

低い位置に花が咲いていた! 6月上旬泉側駅前。奥が下りホーム

6月上旬泉側駅前。奥が下りホーム 上の写真の反対側から。下りる階段が見える

上の写真の反対側から。下りる階段が見える その上に鉄骨が組まれた

その上に鉄骨が組まれた 上り列車後部から、上りホーム。奥が土崎方向

上り列車後部から、上りホーム。奥が土崎方向 下り列車先頭から、下りホーム。奥が土崎方向

下り列車先頭から、下りホーム。奥が土崎方向 下りホーム通過中。見張員が黄色い旗を挙げている

下りホーム通過中。見張員が黄色い旗を挙げている 工事完了後の赤れんが郷土館前

工事完了後の赤れんが郷土館前 (再掲)2016年の四丁目側

(再掲)2016年の四丁目側 大町四丁目下りバス停付近

大町四丁目下りバス停付近 北端の日銀前交差点【25日追記・ここの縁石はやけに傷んでいるが、今回は手付かず】

北端の日銀前交差点【25日追記・ここの縁石はやけに傷んでいるが、今回は手付かず】 のではない

のではない 6月中旬。四丁目と三丁目の境

6月中旬。四丁目と三丁目の境 工事南端・

工事南端・ ガスの栓(?)のフタ

ガスの栓(?)のフタ 手前が三丁目、奥が四丁目。幅や車線・歩道がズレているのが分かる

手前が三丁目、奥が四丁目。幅や車線・歩道がズレているのが分かる 上の写真と反対、手前が四丁目

上の写真と反対、手前が四丁目 4月下旬

4月下旬 5月上旬

5月上旬 6月中旬

6月中旬 空き地ができた

空き地ができた (再掲)2013年。建物がメインの写真ではないですが、向かい右側

(再掲)2013年。建物がメインの写真ではないですが、向かい右側 足場が組まれた!

足場が組まれた! 第一会館川反店

第一会館川反店 看板は営業停止時のまま

看板は営業停止時のまま 第一会館本館 ※本店ではなく本館

第一会館本館 ※本店ではなく本館

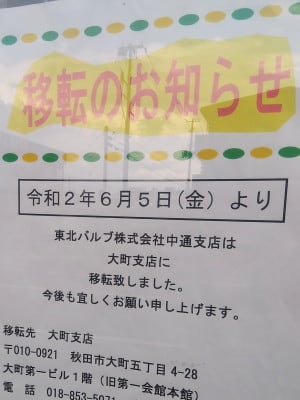

「東北バルブ(株)大町支店」

「東北バルブ(株)大町支店」 奥のビルは、左が秋田県畜産会館、右がNTT東日本

奥のビルは、左が秋田県畜産会館、右がNTT東日本 植木鉢と「互大設備」

植木鉢と「互大設備」 「東北バルブ株式会社中通支店」!

「東北バルブ株式会社中通支店」! 「6月5日より」中通支店が大町支店として移転したのだった

「6月5日より」中通支店が大町支店として移転したのだった 大きく白い花、部分的にピンク

大きく白い花、部分的にピンク 保戸野学園通り

保戸野学園通り 千秋トンネルほど形良くはないが、花はたくさん

千秋トンネルほど形良くはないが、花はたくさん 遊歩道両辺にずらりとツツジが並ぶ

遊歩道両辺にずらりとツツジが並ぶ シランと消火栓とサツキ

シランと消火栓とサツキ 鉢(コンクリート製プランター)植えのサツキ

鉢(コンクリート製プランター)植えのサツキ その一部にもサツキ

その一部にもサツキ ちょっと枝ぶりがイマイチ?

ちょっと枝ぶりがイマイチ? 上の白い花(正確には葉)はヤマボウシ

上の白い花(正確には葉)はヤマボウシ

花弁が細い!

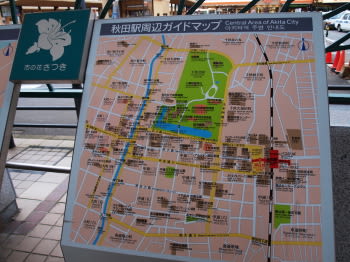

花弁が細い! こんな地図が設置

こんな地図が設置 小塚ゴシックで「秋田市の花「さつき」」

小塚ゴシックで「秋田市の花「さつき」」 「WELCOME TO AKITA」の巨大な地図付きオブジェ?

「WELCOME TO AKITA」の巨大な地図付きオブジェ? 濃い緑地に白抜きで「市の花さつき」

濃い緑地に白抜きで「市の花さつき」 看板?

看板? 道案内

道案内

こちら向きにも同じものが!

こちら向きにも同じものが! こちら側はバス待機場所への分岐が小さく描かれている

こちら側はバス待機場所への分岐が小さく描かれている 西部体育館の敷地内

西部体育館の敷地内 こちらは空き地内

こちらは空き地内 薄れたものの銀色の板に縦書きで「秋田市」(青いのは海抜6メートルの告知)

薄れたものの銀色の板に縦書きで「秋田市」(青いのは海抜6メートルの告知)

ライトが当たると光る

ライトが当たると光る 写りが悪いです

写りが悪いです

両面設置

両面設置 秋田市章入り

秋田市章入り きれいに咲いている

きれいに咲いている

ツツジのようだ(5月下旬撮影)

ツツジのようだ(5月下旬撮影) こんもり大きなツツジ(5月下旬撮影)

こんもり大きなツツジ(5月下旬撮影) 右の未開花で葉が小さいのがサツキ(5月下旬撮影)

右の未開花で葉が小さいのがサツキ(5月下旬撮影) ぽつんとサツキが夕日を浴びて輝く

ぽつんとサツキが夕日を浴びて輝く サツキの植え込み

サツキの植え込み 「市の花さつき」の札が!

「市の花さつき」の札が! (再掲)

(再掲) 文字なしで白地に赤

文字なしで白地に赤 植え込みの札

植え込みの札 旧国道「帝石前」上りの上屋

旧国道「帝石前」上りの上屋 そのサツキ。壁が広いから大きい

そのサツキ。壁が広いから大きい 右手前は田んぼ

右手前は田んぼ ナンバープレートがない

ナンバープレートがない 「大阪市交通局」!

「大阪市交通局」!

上り側

上り側 こんなものが!

こんなものが! 2009年。元は各社1本ずつだった

2009年。元は各社1本ずつだった

真横。右が謎ポール。傾いてしまっているけど、薄い

真横。右が謎ポール。傾いてしまっているけど、薄い これは現在の写真、上とは反対面。以前より傾きが大きくなった?

これは現在の写真、上とは反対面。以前より傾きが大きくなった? 「(財)日本宝くじ協会協賛/(社)公営交通事業協会」

「(財)日本宝くじ協会協賛/(社)公営交通事業協会」 「太陽電池表示灯」

「太陽電池表示灯」

(再掲)「築地下丁」下りの小型電照式

(再掲)「築地下丁」下りの小型電照式 (再掲)撤去済み・「木内前」の天井吊り下げ・両面の2代目バス接近表示(方面別に4台あったけど)

(再掲)撤去済み・「木内前」の天井吊り下げ・両面の2代目バス接近表示(方面別に4台あったけど) 正面ロゴは位置的に撮れなかったので、横のカタカナロゴ

正面ロゴは位置的に撮れなかったので、横のカタカナロゴ 青森宝栄工業株式会社

青森宝栄工業株式会社 「大川反」

「大川反」 「船木鉄工所前」

「船木鉄工所前」 「たけや製パン前」※県庁経由側のみ。長崎屋経由側は後ほど。

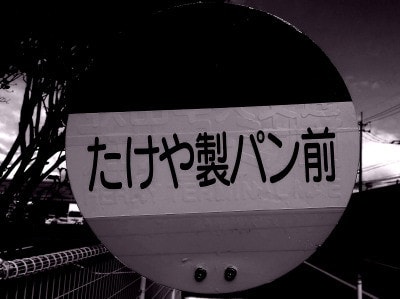

「たけや製パン前」※県庁経由側のみ。長崎屋経由側は後ほど。 上り

上り 下り

下り 下り側を画像加工

下り側を画像加工 上り側を画像加工

上り側を画像加工 2019年9月ストリートビューより

2019年9月ストリートビューより (

( 県庁経由側・下りたけや製パン前。台座は古そう

県庁経由側・下りたけや製パン前。台座は古そう 長崎屋経由上り側

長崎屋経由上り側 下り側も同じ

下り側も同じ 上り側

上り側 下り側

下り側 「秋田県からのお願い」

「秋田県からのお願い」 「緊急事態宣言 延長!」

「緊急事態宣言 延長!」 「県外への移動を控えましょう」

「県外への移動を控えましょう」 「運転免許センターからのお知らせ」

「運転免許センターからのお知らせ」 「日曜日午前中の更新受付は」

「日曜日午前中の更新受付は」 「混雑のため優良講習等に限定します」

「混雑のため優良講習等に限定します」

「県民の皆さまへのお願い!」

「県民の皆さまへのお願い!」 「県外との不要不急の移動を控えましょう!」

「県外との不要不急の移動を控えましょう!」 「三つの密を避けましょう!」

「三つの密を避けましょう!」 手前の青い距離の案内標識は中央分離帯に設置

手前の青い距離の案内標識は中央分離帯に設置 5月9日

5月9日 5月16日

5月16日 かた焼きメロンパン 312kcal

かた焼きメロンパン 312kcal 真上から

真上から シュークリームのよう

シュークリームのよう 中はふわふわパン

中はふわふわパン