【四国旅行記10】旅行記の最初の記事はこちら、直前の記事はこちら

高知市内の移動でお世話になった、路面電車を紹介します。

現在、高知市内では、主に観光客向けの100円バスや観光バスを運行されているが、桂浜など一部を除けば、路面電車と徒歩だけで充分移動が可能。

僕は前回高知に来た時は乗らなかったので、今回が初めての乗車だった。

市街地。車の通行量が多い

市街地。車の通行量が多い

高知市で路面電車を運行するのは、路線バスも運行する「土佐電気鉄道」。地元では「とでん」と呼ばれるが、全国的には「都電」と混同される恐れもあるので「土佐電」と略すことが多いようだ。

路線の総延長は25.3キロで、35.1キロの広島電鉄に次いで国内2番目に長い路線網を持っている。

路線は3つあるが、分かりやすく言うと、「+」字型、いや「――――+――――」型くらいかな? 東西に長い路線網で、北の頂点が高知駅前、東西南北の交点がはりまや橋。西端の伊野駅(停留所、以下同じ)はいの町、東端の後免町駅は南国市と、高知市外にまで路線が延びている。

運賃は市内中心部で190円均一、郊外では距離に応じた区間制で最高額が450円。使う日付を削って使う一日乗車券もあり、均一区間用が500円、全線用は800円。車内でも購入でき、僕も含めて高知駅前での発車待ちの間に運転士から購入する人が多かった。

※桂浜などへ行く場合、「MY遊バス」という期間限定の観光バスが運行されており、その乗車券(乗車前に購入が必要らしい)で電車の均一区間が利用できる模様。

他の都市のようなバリアフリー車両は少なく、いかにも「昔ながらの路面電車」の車両が多い。

標準塗装の電車(LED表示はシャッターのタイミングのため消灯して写っています)

標準塗装の電車(LED表示はシャッターのタイミングのため消灯して写っています)

高知の路面電車といえば、「ごめん」と表示があるのが有名。謝っているのではなく、東端の後免町行きの電車の行き先表示なのだが、ひらがなで表示しているのだ。

バスのように上部に行き先表示器(以前は幕式、現在はLED式)があるほか、ほとんどの電車が菱形の金属板に手書きで「ごめん」と記載された看板を、前面下部(後部には付けない)に付けている。(構造上、設置できない車両がある模様)

西端の伊野行きにも同様の「いの」とひらがな書きされた看板がある。

「ごめん」「いの」

「ごめん」「いの」

なお、後免町から伊野まで通しで運行する電車はなく、全体の本数としても途中駅止まりが多い。途中駅止まりでも看板を下げるが、漢字書き。

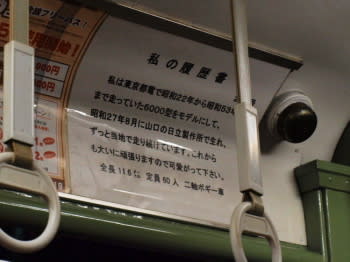

一部車両は全面広告電車になっており、

アンパンマン

アンパンマン

高知市の東、香美市にある「アンパンマンミュージアム」の広告のようだ。

おきゃくでんしゃ

おきゃくでんしゃ

「おきゃく」は土佐弁で宴会のこと。18名以上でこの電車を貸し切って宴会ができるらしい。普段は通常の路線運行をしており、僕も乗ったが、カラオケが設置されていた。

高知市中心部は道が広いが、その分、車も多い。秋田市より2万人だけ人口が多い街とは思えないほど。

夕暮れ

夕暮れ

歩いている人、自転車に乗っている人も多く、秋田の街よりずっと活気があった。

電車の利用者も多い。昔よりは利用者が減り、運行本数も減ったようだが、中心部ではほとんど待たずに電車が来るし、車内はガラガラでなくギュウギュウでなく、いい具合に乗っている。

なぜか中高生はあまり見なかったが、小学生から大人まで、老若男女が利用していた。中には卒業式の袴姿の女子学生やほろ酔いのお姉ちゃんなども乗っていた。

「ですか」という、電車と自社・他社のバスで使えるICカード乗車券があり、それを使っている人も多かった。65歳以上用カードではポイントが多くつく、小児用カードでは休日はさらに半額、バスは一定金額以上は定額(1日乗り放題)になるなど、さまざまな特典がある。

電車も停留所もバリアフリーではなく、お年寄りなどにはつらいかもしれないが、信号が変わるタイミングと信号を渡ってくる乗客を見計らって発車を待ってくれるなど、運転士の心遣いが感じられる運行だった。また、はりまや橋などで運行途中に運転士が交代する場合、新旧の運転士が乗客に一礼していたのも好感が持てた(松山の伊予鉄道もそうだった)。

路面電車のある街では、車の運転、特に右折待ちの時は注意が必要。線路の敷地に入り込むと接触の恐れがあるからだ。

土佐電鉄の場合、危険かどうかに関わらず、前方に右折待ちの車両がいると、必ずかなり手前で「ふぁん」という警笛を鳴らすようだ。(本当に危険な場合しか鳴らさない事業者もある)

そして、車の真横を通る時に「ちゃらりららりらーん」という、2006年頃から設置されたメロディホーン(ミュージックホーン)を鳴らすことが多かった。「ごめんね。通るよ」って感じだろうか。秋田県警のパトカーがパトロール中に鳴らしている音楽になんとなく似ていた。

本当は明るい時間に乗りたかったのだが、夜、西の伊野方面のショッピングセンターへ電車で出掛けてみた。

※以下は車両後部から撮影した写真で、車内の照明などが写り込んでいます。

左:はりまや橋・県庁付近は車道3車線+電車複線で、とても広い。沿線が明るい。

右:旭町付近から道幅が狭くなる。車が少なくなりやや郊外の風情。車が軌道敷を走行できるようになる。家電量販店やサティなど大型店が点在する。

途中駅止まりの電車が増え、徐々に運行本数が少なくなる。鏡川橋から先は、単線になり、旧道を走る。

普通の対面1車線の道路の半分を使って線路を敷いていて、とても狭い。慣れない車は大変そう。右写真の朝倉は高知大学前。

車内の運転席付近

車内の運転席付近

上の写真の右側、消火器の上に黄色い輪がある。最近見かけなくなった「タブレット」。単線区間で列車の衝突を防止するための“通行票”だ。

所々に交換所があり、運転席の窓を開けて対向列車とタブレットを交換していた。

沿線の民家がまばらになり高知市を抜けて、いの町に入ると、国道33号線に出る。今度は路上でなく、道路の隣にある並行した砂利敷きの鉄道専用スペースを走るようになる。

ショッピングセンター最寄りだと思っていた停留所で降りようとすると、真っ暗で車道と線路の幅数十センチの場所が降車場所だった。運転士さんが車が途切れるのを見計らって降ろしてくれたが、怖かった。

実際には降りた停留所の少し先、ショッピングセンターの真ん前に別の停留所があった。2007年のオープン時に停留所を新設したそうだ。

秋田など多くの地方都市では、郊外に家電量販店やスーパーが進出し、車がなければ買い物にも支障をきたしている。ところが高知市の場合、郊外型店舗の前の幹線道路を路面電車が走っている。秋田市でいえば新国道や横金線を電車が走っているようなもの。

高知市民にしてみれば、やっぱり車じゃないと荷物を運べないとか、電停から自宅まで遠いとか不満はありだろうが、秋田市などと比べればとても恵まれていてうらやましい。

右がショッピングセンター、左の国道との間に単線の線路がある

右がショッピングセンター、左の国道との間に単線の線路がある

ショッピングセンターは別として、国道と併走する単線の路面電車といえば、かつての秋田市電の新国道辺りが同じような形態だったと聞いている。こんな感じだったのだろうか。

旧式車両が多い土佐電鉄では、自社で古くから使用している車両や海外を含む他社から譲り受けた車両も在籍している。

降車合図の「とまります」ボタン

降車合図の「とまります」ボタン

バスでおなじみの赤く光るランプは一部の車両だけで、ほとんどの車両はグレーのホームベース型で下から押し上げるボタン。昔のバスにはこれがついていたらしい。

なお、これの緑色のものは、かつて車掌が乗っていたバスでは車掌用ブザーボタンとして使っていた。秋田のバスの一部車両には今でも残っている。

「いの」の看板

「いの」の看板

使わない時は運転席後ろに置いていた。はみ出し加減がいい感じ。

脇の運賃箱はバス用と同型だから、それと比べると看板はけっこう大きい。

さて、この時乗っていたのは、「210」という番号の車両。

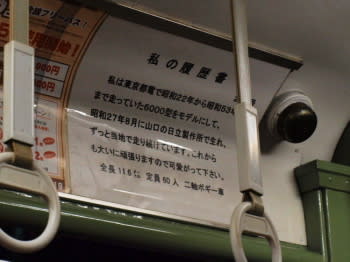

車内の広告スペースに「私の履歴書」として、車両の来歴が掲示されていた

車内の広告スペースに「私の履歴書」として、車両の来歴が掲示されていた

東京都電6000形をモデルにして昭和27(1952)年に製造され、以後ずっと土佐電鉄で活躍しているとのこと。

補足すると、この車両は1950年から製造された「200形」と呼ばれる形式で、今も15両が現役。

僕は路面電車の車両にはあまり詳しくない(古いか新しいかしか区別できない)が、都電6000形はなんとなく知っていた。

改めてネットで調べると、国内各地の路面電車が1947年に登場した都電6000形を真似して、そっくりの電車を導入していたことが分かる。その典型的な具体例として挙げられるのが、この土佐電鉄200形と秋田市交通局60形(1951年製)。

秋田市電にも似たような“兄弟電車”があったのだ!

秋田市広報課の「秋田市写真館」サイト(http://www.city.akita.akita.jp/city/pl/pb/photo/default.html)から画像をお借りし、トリミングさせてもらった

将軍野辺りの専用軌道区間の停留所だろうか?

将軍野辺りの専用軌道区間の停留所だろうか?

左側の「62」という電車が60形だと思われる。

なお、右側の車両は「202」と読め、おそらく「(秋田市の)200形」電車。60形の改良型で、秋田市電として最後に導入(1959年)した車両。廃止後は岡山電気軌道に譲渡され「たま電車」になっているのがおそらくこれ。

高知の200形電車(左)

高知の200形電車(左)

上の写真の「205」は、車体が改造されており、窓の構造などがオリジナルでないそうだが、たしかに秋田市電60形によく似ている。

なお、右奥のあずき色の電車は、2005年まで岐阜を走っていたもので、ほっそりして見える。

南国高知に行って、昔の秋田の面影を感じた不思議な旅だった。

210の車内。美しく整備されている

210の車内。美しく整備されている

撮影時は郊外区間だったのでガラガラだが、この後市街地に入ると、飲み会帰り人のなどが乗ってきた。

かつての秋田市電の車内もこんな雰囲気だったのかもしれないが、床材は張り替えらている気がするし、照明も昔は蛍光灯ではなかったかもしれない。

それにしても、他の街ではとっくに廃車になっているような電車に、LED表示器やICカードリーダーを設置して大事に、きれいな状態で使い続ける土佐電鉄はすごい。

なかなか話が進みませんが、もう少し、高知市内の話題を続けます。

高知市内の移動でお世話になった、路面電車を紹介します。

現在、高知市内では、主に観光客向けの100円バスや観光バスを運行されているが、桂浜など一部を除けば、路面電車と徒歩だけで充分移動が可能。

僕は前回高知に来た時は乗らなかったので、今回が初めての乗車だった。

市街地。車の通行量が多い

市街地。車の通行量が多い高知市で路面電車を運行するのは、路線バスも運行する「土佐電気鉄道」。地元では「とでん」と呼ばれるが、全国的には「都電」と混同される恐れもあるので「土佐電」と略すことが多いようだ。

路線の総延長は25.3キロで、35.1キロの広島電鉄に次いで国内2番目に長い路線網を持っている。

路線は3つあるが、分かりやすく言うと、「+」字型、いや「――――+――――」型くらいかな? 東西に長い路線網で、北の頂点が高知駅前、東西南北の交点がはりまや橋。西端の伊野駅(停留所、以下同じ)はいの町、東端の後免町駅は南国市と、高知市外にまで路線が延びている。

運賃は市内中心部で190円均一、郊外では距離に応じた区間制で最高額が450円。使う日付を削って使う一日乗車券もあり、均一区間用が500円、全線用は800円。車内でも購入でき、僕も含めて高知駅前での発車待ちの間に運転士から購入する人が多かった。

※桂浜などへ行く場合、「MY遊バス」という期間限定の観光バスが運行されており、その乗車券(乗車前に購入が必要らしい)で電車の均一区間が利用できる模様。

他の都市のようなバリアフリー車両は少なく、いかにも「昔ながらの路面電車」の車両が多い。

標準塗装の電車(LED表示はシャッターのタイミングのため消灯して写っています)

標準塗装の電車(LED表示はシャッターのタイミングのため消灯して写っています)高知の路面電車といえば、「ごめん」と表示があるのが有名。謝っているのではなく、東端の後免町行きの電車の行き先表示なのだが、ひらがなで表示しているのだ。

バスのように上部に行き先表示器(以前は幕式、現在はLED式)があるほか、ほとんどの電車が菱形の金属板に手書きで「ごめん」と記載された看板を、前面下部(後部には付けない)に付けている。(構造上、設置できない車両がある模様)

西端の伊野行きにも同様の「いの」とひらがな書きされた看板がある。

「ごめん」「いの」

「ごめん」「いの」なお、後免町から伊野まで通しで運行する電車はなく、全体の本数としても途中駅止まりが多い。途中駅止まりでも看板を下げるが、漢字書き。

一部車両は全面広告電車になっており、

アンパンマン

アンパンマン高知市の東、香美市にある「アンパンマンミュージアム」の広告のようだ。

おきゃくでんしゃ

おきゃくでんしゃ「おきゃく」は土佐弁で宴会のこと。18名以上でこの電車を貸し切って宴会ができるらしい。普段は通常の路線運行をしており、僕も乗ったが、カラオケが設置されていた。

高知市中心部は道が広いが、その分、車も多い。秋田市より2万人だけ人口が多い街とは思えないほど。

夕暮れ

夕暮れ歩いている人、自転車に乗っている人も多く、秋田の街よりずっと活気があった。

電車の利用者も多い。昔よりは利用者が減り、運行本数も減ったようだが、中心部ではほとんど待たずに電車が来るし、車内はガラガラでなくギュウギュウでなく、いい具合に乗っている。

なぜか中高生はあまり見なかったが、小学生から大人まで、老若男女が利用していた。中には卒業式の袴姿の女子学生やほろ酔いのお姉ちゃんなども乗っていた。

「ですか」という、電車と自社・他社のバスで使えるICカード乗車券があり、それを使っている人も多かった。65歳以上用カードではポイントが多くつく、小児用カードでは休日はさらに半額、バスは一定金額以上は定額(1日乗り放題)になるなど、さまざまな特典がある。

電車も停留所もバリアフリーではなく、お年寄りなどにはつらいかもしれないが、信号が変わるタイミングと信号を渡ってくる乗客を見計らって発車を待ってくれるなど、運転士の心遣いが感じられる運行だった。また、はりまや橋などで運行途中に運転士が交代する場合、新旧の運転士が乗客に一礼していたのも好感が持てた(松山の伊予鉄道もそうだった)。

路面電車のある街では、車の運転、特に右折待ちの時は注意が必要。線路の敷地に入り込むと接触の恐れがあるからだ。

土佐電鉄の場合、危険かどうかに関わらず、前方に右折待ちの車両がいると、必ずかなり手前で「ふぁん」という警笛を鳴らすようだ。(本当に危険な場合しか鳴らさない事業者もある)

そして、車の真横を通る時に「ちゃらりららりらーん」という、2006年頃から設置されたメロディホーン(ミュージックホーン)を鳴らすことが多かった。「ごめんね。通るよ」って感じだろうか。秋田県警のパトカーがパトロール中に鳴らしている音楽になんとなく似ていた。

本当は明るい時間に乗りたかったのだが、夜、西の伊野方面のショッピングセンターへ電車で出掛けてみた。

※以下は車両後部から撮影した写真で、車内の照明などが写り込んでいます。

左:はりまや橋・県庁付近は車道3車線+電車複線で、とても広い。沿線が明るい。

右:旭町付近から道幅が狭くなる。車が少なくなりやや郊外の風情。車が軌道敷を走行できるようになる。家電量販店やサティなど大型店が点在する。

途中駅止まりの電車が増え、徐々に運行本数が少なくなる。鏡川橋から先は、単線になり、旧道を走る。

普通の対面1車線の道路の半分を使って線路を敷いていて、とても狭い。慣れない車は大変そう。右写真の朝倉は高知大学前。

車内の運転席付近

車内の運転席付近上の写真の右側、消火器の上に黄色い輪がある。最近見かけなくなった「タブレット」。単線区間で列車の衝突を防止するための“通行票”だ。

所々に交換所があり、運転席の窓を開けて対向列車とタブレットを交換していた。

沿線の民家がまばらになり高知市を抜けて、いの町に入ると、国道33号線に出る。今度は路上でなく、道路の隣にある並行した砂利敷きの鉄道専用スペースを走るようになる。

ショッピングセンター最寄りだと思っていた停留所で降りようとすると、真っ暗で車道と線路の幅数十センチの場所が降車場所だった。運転士さんが車が途切れるのを見計らって降ろしてくれたが、怖かった。

実際には降りた停留所の少し先、ショッピングセンターの真ん前に別の停留所があった。2007年のオープン時に停留所を新設したそうだ。

秋田など多くの地方都市では、郊外に家電量販店やスーパーが進出し、車がなければ買い物にも支障をきたしている。ところが高知市の場合、郊外型店舗の前の幹線道路を路面電車が走っている。秋田市でいえば新国道や横金線を電車が走っているようなもの。

高知市民にしてみれば、やっぱり車じゃないと荷物を運べないとか、電停から自宅まで遠いとか不満はありだろうが、秋田市などと比べればとても恵まれていてうらやましい。

右がショッピングセンター、左の国道との間に単線の線路がある

右がショッピングセンター、左の国道との間に単線の線路があるショッピングセンターは別として、国道と併走する単線の路面電車といえば、かつての秋田市電の新国道辺りが同じような形態だったと聞いている。こんな感じだったのだろうか。

旧式車両が多い土佐電鉄では、自社で古くから使用している車両や海外を含む他社から譲り受けた車両も在籍している。

降車合図の「とまります」ボタン

降車合図の「とまります」ボタンバスでおなじみの赤く光るランプは一部の車両だけで、ほとんどの車両はグレーのホームベース型で下から押し上げるボタン。昔のバスにはこれがついていたらしい。

なお、これの緑色のものは、かつて車掌が乗っていたバスでは車掌用ブザーボタンとして使っていた。秋田のバスの一部車両には今でも残っている。

「いの」の看板

「いの」の看板使わない時は運転席後ろに置いていた。はみ出し加減がいい感じ。

脇の運賃箱はバス用と同型だから、それと比べると看板はけっこう大きい。

さて、この時乗っていたのは、「210」という番号の車両。

車内の広告スペースに「私の履歴書」として、車両の来歴が掲示されていた

車内の広告スペースに「私の履歴書」として、車両の来歴が掲示されていた東京都電6000形をモデルにして昭和27(1952)年に製造され、以後ずっと土佐電鉄で活躍しているとのこと。

補足すると、この車両は1950年から製造された「200形」と呼ばれる形式で、今も15両が現役。

僕は路面電車の車両にはあまり詳しくない(古いか新しいかしか区別できない)が、都電6000形はなんとなく知っていた。

改めてネットで調べると、国内各地の路面電車が1947年に登場した都電6000形を真似して、そっくりの電車を導入していたことが分かる。その典型的な具体例として挙げられるのが、この土佐電鉄200形と秋田市交通局60形(1951年製)。

秋田市電にも似たような“兄弟電車”があったのだ!

秋田市広報課の「秋田市写真館」サイト(http://www.city.akita.akita.jp/city/pl/pb/photo/default.html)から画像をお借りし、トリミングさせてもらった

将軍野辺りの専用軌道区間の停留所だろうか?

将軍野辺りの専用軌道区間の停留所だろうか?左側の「62」という電車が60形だと思われる。

なお、右側の車両は「202」と読め、おそらく「(秋田市の)200形」電車。60形の改良型で、秋田市電として最後に導入(1959年)した車両。廃止後は岡山電気軌道に譲渡され「たま電車」になっているのがおそらくこれ。

高知の200形電車(左)

高知の200形電車(左)上の写真の「205」は、車体が改造されており、窓の構造などがオリジナルでないそうだが、たしかに秋田市電60形によく似ている。

なお、右奥のあずき色の電車は、2005年まで岐阜を走っていたもので、ほっそりして見える。

南国高知に行って、昔の秋田の面影を感じた不思議な旅だった。

210の車内。美しく整備されている

210の車内。美しく整備されている撮影時は郊外区間だったのでガラガラだが、この後市街地に入ると、飲み会帰り人のなどが乗ってきた。

かつての秋田市電の車内もこんな雰囲気だったのかもしれないが、床材は張り替えらている気がするし、照明も昔は蛍光灯ではなかったかもしれない。

それにしても、他の街ではとっくに廃車になっているような電車に、LED表示器やICカードリーダーを設置して大事に、きれいな状態で使い続ける土佐電鉄はすごい。

なかなか話が進みませんが、もう少し、高知市内の話題を続けます。

水色地に金文字の「鰰」が目立つ

水色地に金文字の「鰰」が目立つ 「県魚 鰰[hatahata]を知る。」「男鹿水族館GAO」

「県魚 鰰[hatahata]を知る。」「男鹿水族館GAO」 ホッキョクグマ・アザラシ・アシカ・ペンギン?

ホッキョクグマ・アザラシ・アシカ・ペンギン? これ、元秋田市営バスの車両だ

これ、元秋田市営バスの車両だ 2階のホームは大屋根ですっぽり覆われている

2階のホームは大屋根ですっぽり覆われている 南側駅前広場から

南側駅前広場から 天気の良い翌日に撮影。右が路面電車乗り場

天気の良い翌日に撮影。右が路面電車乗り場 ホームの下、改札口のある1階

ホームの下、改札口のある1階

北側

北側 キャラクターをかたどった本物のパンを売っていた

キャラクターをかたどった本物のパンを売っていた 川沿いのヤシ並木

川沿いのヤシ並木

アヤメ科の「シャガ」

アヤメ科の「シャガ」 ここにも南国らしい街路樹が

ここにも南国らしい街路樹が 高知城は花見のぼんぼりがあった

高知城は花見のぼんぼりがあった 早咲きの桜があった

早咲きの桜があった ヤマブキが咲いていた

ヤマブキが咲いていた カナリーヤシ(フェニックス)

カナリーヤシ(フェニックス) シバザクラが咲いていた

シバザクラが咲いていた 「アンパンマン列車」

「アンパンマン列車」 グリーン車側の先頭車(1号車)

グリーン車側の先頭車(1号車) ドアが開くと一部隠れてしまう

ドアが開くと一部隠れてしまう 外観としては、ちぐはぐな印象

外観としては、ちぐはぐな印象 こっちの方がまとまっていいデザインだと思う

こっちの方がまとまっていいデザインだと思う クジラの形の雲?

クジラの形の雲? 内装は至って普通

内装は至って普通 シートにアンパンマン

シートにアンパンマン

天井に、テーブルの影に、壁にもアンパンマン!

天井に、テーブルの影に、壁にもアンパンマン!

図柄にバリエーションがある

図柄にバリエーションがある 小歩危かな?

小歩危かな? 車掌の検札時に押されるスタンプにも(通常のスタンプを押した車掌もいた)

車掌の検札時に押されるスタンプにも(通常のスタンプを押した車掌もいた) 宿敵現る?!

宿敵現る?!

「メロンパンナちゃん号」

「メロンパンナちゃん号」 アンパンマンでない特急車両の車外ドア横のLED表示

アンパンマンでない特急車両の車外ドア横のLED表示

下り列車(高松側)の先頭車1号車

下り列車(高松側)の先頭車1号車 側面に「桃太郎ネットワーク」のロゴマーク

側面に「桃太郎ネットワーク」のロゴマーク 反対側(岡山側)の先頭車は大阪近辺の「新快速」で見慣れたお顔

反対側(岡山側)の先頭車は大阪近辺の「新快速」で見慣れたお顔 坂出駅を出て5分ほどで海沿いに出る。

坂出駅を出て5分ほどで海沿いに出る。

船も浮かぶ

船も浮かぶ 停車中に乗務員が交代

停車中に乗務員が交代 岡山駅中央改札口前

岡山駅中央改札口前 翌朝の岡山駅

翌朝の岡山駅 低床電車の「MOMO」(9200形)

低床電車の「MOMO」(9200形) 岡山駅前の銅像

岡山駅前の銅像 マンホールにも

マンホールにも 水道局のはかわいらしい

水道局のはかわいらしい 桃太郎消防士! 水じゃなく泡を飛ばしてる?

桃太郎消防士! 水じゃなく泡を飛ばしてる? 銅像じゃなく、色つきの像は珍しい

銅像じゃなく、色つきの像は珍しい

メタリックグレー? いぶし銀?

メタリックグレー? いぶし銀? これはシブイくてカッコイイ!

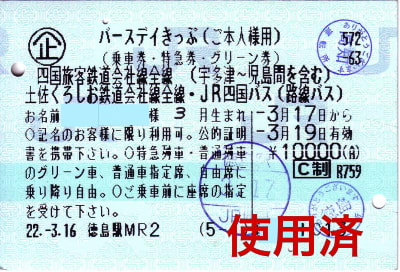

これはシブイくてカッコイイ! バースデイきっぷ

バースデイきっぷ 徳島駅ホーム

徳島駅ホーム 特急「うずしお」の「N2000系」気動車

特急「うずしお」の「N2000系」気動車 1号車車内

1号車車内 色違いの「うずしお」マークが

色違いの「うずしお」マークが 高松駅ホーム

高松駅ホーム 改札口前

改札口前 駅前広場も広い

駅前広場も広い 高松駅に近い兵庫町商店街

高松駅に近い兵庫町商店街

内部

内部 その歩道

その歩道 路面はザラザラした舗装

路面はザラザラした舗装 高松駅周辺の信号機

高松駅周辺の信号機 メタリックブルー? ネイビー?

メタリックブルー? ネイビー? 光を反射して輝く。「歩行者自転車専用」の看板の裏面も青くなっていて芸が細かい

光を反射して輝く。「歩行者自転車専用」の看板の裏面も青くなっていて芸が細かい エレベーター内

エレベーター内 14階へ到着。従来通り正面に太平山が見渡せる

14階へ到着。従来通り正面に太平山が見渡せる

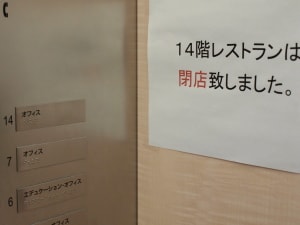

無情な警告

無情な警告 14階のフロアガイド

14階のフロアガイド 改装工事中の同じ図(工事部分は隠されていたので省略)

改装工事中の同じ図(工事部分は隠されていたので省略) 各階にあるご案内(抜けている階はビジネスホテルの占有フロア)

各階にあるご案内(抜けている階はビジネスホテルの占有フロア) ガラスは先日の黄砂で汚れていた

ガラスは先日の黄砂で汚れていた “徳バス”こと徳島バス

“徳バス”こと徳島バス 浜でワカメの水揚げをしていた

浜でワカメの水揚げをしていた

橋を挟んで反対側には土産物屋が集まる

橋を挟んで反対側には土産物屋が集まる 千畳敷からの眺め

千畳敷からの眺め 大鳴門橋の真下へ

大鳴門橋の真下へ 大鳴門橋遊歩道・徳島県立「渦の道」に入場

大鳴門橋遊歩道・徳島県立「渦の道」に入場 始めはこんな通路。途中にベンチがあった

始めはこんな通路。途中にベンチがあった おおっ! 下に渦潮が!!

おおっ! 下に渦潮が!! 床に窓があり、その真下に渦潮が!!

床に窓があり、その真下に渦潮が!! 展望室。下を観潮船が通った

展望室。下を観潮船が通った 橋の真下、橋脚付近

橋の真下、橋脚付近

船は果敢に渦に入っていく

船は果敢に渦に入っていく 鳴門公園のバス乗り場には、バスが2台待機してた

鳴門公園のバス乗り場には、バスが2台待機してた 市営バス正面の鳴門市の市章。渦潮だ

市営バス正面の鳴門市の市章。渦潮だ 徳島駅から一斉に発車する市営バス

徳島駅から一斉に発車する市営バス 小松島市運輸部(小松島市営バス)

小松島市運輸部(小松島市営バス) まん丸タヌキ?

まん丸タヌキ? 「たぬきバスPon! Poko号」登場!!

「たぬきバスPon! Poko号」登場!! 濃い黄色とピンクで目立つ

濃い黄色とピンクで目立つ 後部にはしっぽ?!

後部にはしっぽ?! 徳島市営バス

徳島市営バス 徳島バスのバス停のポール

徳島バスのバス停のポール 方面別の表内で、運行順に、途中停留所の時刻も掲載された時刻表

方面別の表内で、運行順に、途中停留所の時刻も掲載された時刻表 徳島駅近くの徳島県道

徳島駅近くの徳島県道 路上の何か所かに、啓発の看板

路上の何か所かに、啓発の看板 ホテルのテレビの地デジ番組表

ホテルのテレビの地デジ番組表 「おはようとくしま」バックは大鳴門橋

「おはようとくしま」バックは大鳴門橋 岡山ではひらがなの「おはようおかやま」だった

岡山ではひらがなの「おはようおかやま」だった 「おはよう日本 徳島」ですか。こちらのバックは眉山

「おはよう日本 徳島」ですか。こちらのバックは眉山

駅前のとはポーズが違う

駅前のとはポーズが違う 新町川にかかる両国橋のたもとには大きな像

新町川にかかる両国橋のたもとには大きな像 新町橋の歩道(駅から眉山に向かって右側の歩道のみ)

新町橋の歩道(駅から眉山に向かって右側の歩道のみ) 赤矢印に注目

赤矢印に注目 男女それぞれの踊り手が描かれていた

男女それぞれの踊り手が描かれていた 紺屋町の広い道路

紺屋町の広い道路 「阿波おどりカラクリ時計」

「阿波おどりカラクリ時計」 徳島駅前の信号柱などには阿波おどりのレリーフ

徳島駅前の信号柱などには阿波おどりのレリーフ 「阿波踊り体操」!!

「阿波踊り体操」!! 駅前の徳島市営バスのりばも

駅前の徳島市営バスのりばも JR徳島駅

JR徳島駅 駅前の歩道橋の上から

駅前の歩道橋の上から 夕暮れの阿波おどり会館。「阿波“踊り”」ではなく「阿波“おどり”」が正式な表記のようだ

夕暮れの阿波おどり会館。「阿波“踊り”」ではなく「阿波“おどり”」が正式な表記のようだ 近くにはアーケード街も

近くにはアーケード街も 街路樹のヤシ

街路樹のヤシ 川沿いのヨットハーバー

川沿いのヨットハーバー 徳島県庁

徳島県庁 「展望者ロビー」

「展望者ロビー」 北方向

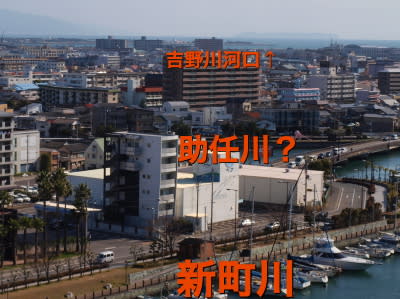

北方向 東方向

東方向 橋の上から

橋の上から 北岸から。右に眉山

北岸から。右に眉山 太平山と日赤病院。秋田市内の田んぼは雪が消えていた

太平山と日赤病院。秋田市内の田んぼは雪が消えていた 田んぼはまだ真っ白

田んぼはまだ真っ白 山陽本線・舞子駅に到着

山陽本線・舞子駅に到着 駅の上から明石海峡大橋と淡路島

駅の上から明石海峡大橋と淡路島 駅から明石海峡大橋と反対側を見る

駅から明石海峡大橋と反対側を見る 長いエスカレーター

長いエスカレーター 四国方面の時刻表

四国方面の時刻表 徳島方面。複数のバス会社により1時間に何本も運行されている

徳島方面。複数のバス会社により1時間に何本も運行されている 神戸側はトンネル。下り線側には乗り場前にも待合室がある

神戸側はトンネル。下り線側には乗り場前にも待合室がある 淡路島側。橋がすぐそばに見える

淡路島側。橋がすぐそばに見える 予約した便が到着

予約した便が到着 竹林や段々畑が多い淡路島内。島とは思えないほど大きい

竹林や段々畑が多い淡路島内。島とは思えないほど大きい 徳島駅前。ヤシの木が南国らしい

徳島駅前。ヤシの木が南国らしい 上が以前購入分。下が今回購入分

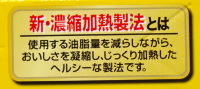

上が以前購入分。下が今回購入分 油脂量を減らし、おいしさを凝縮し、じっくり加熱したヘルシーな製法

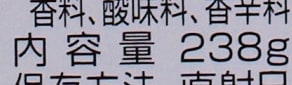

油脂量を減らし、おいしさを凝縮し、じっくり加熱したヘルシーな製法 内容量が250gから238gに減っている!!

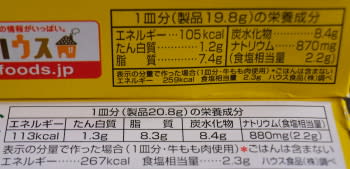

内容量が250gから238gに減っている!! 栄養成分表示を比較・下が旧、上が新

栄養成分表示を比較・下が旧、上が新 下が新しい方

下が新しい方 半透明の袋

半透明の袋 運転してます

運転してます 秋田新幹線「こまち」の絵が描かれている

秋田新幹線「こまち」の絵が描かれている 先行試作車でなく量産編成の方だ。

先行試作車でなく量産編成の方だ。 きっぷは京都までですが

きっぷは京都までですが