イトーヨーカドーのこと。まずは4月末にイトーヨーカドー弘前店に行った時。

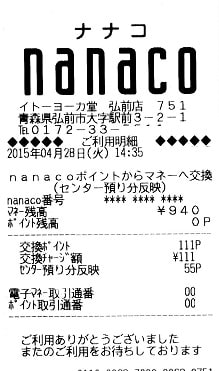

以前の記事の通り、電子マネーで貯まったポイントを、電子マネーとして使えるようにするには、移行手続きが必要。

イオンのWAONでは、「WAONステーション」という端末(イオンやマックスバリュなどに各店1台設置が原則)で「ポイントチャージ」という操作をすればいい。一昨年辺りからは、イオン銀行のATMにもWAONステーション機能が付加されているので、こちらでもできる。

一方、セブンアンドアイのnanacoでは、「ポイントを電子マネーに交換」という言い回しで、セブン-イレブンやイトーヨーカドーのレジでしかできなかった。お店が忙しそうな時に声をかけるのがためらわれ、セブン銀行ATMでもできるようになればいいのにと願っていた。

すると、2014年12月頃から、イトーヨーカドー各店に「nanacoチャージ機」なるものが設置され、それでポイントを電子マネーに交換できるようになったという。

イトーヨーカドー弘前店では、地階、3階、8階と3台も設置されていた。

地階はバスターミナル側出入口のセブン銀行ATM前の階段を下りた、花屋さんの隣のカートが置いてあるようなちょっと雑然とした場所(地元銀行ATMの向かい)。

3階はエレベーター前・コインロッカーの向かい。8階は行ってないので不明。

nanacoチャージ機はセブン銀行ATMを少し小型にして背を縮めたようなサイズで、思ったより大型。水色のボディが目立つ。

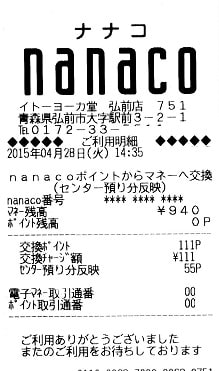

小さめのタッチパネルを操作して、戸惑うことなくポイントを電子マネーに換えられた。

残高照会やチャージした時と同じくポイントの「センター預り分反映」も行われた。(秋田のザ・ガーデンで使った分のポイントはこれを行わないと使えるポイントにならない)

レシートサイズの明細書も出る

「nanaco」ロゴがヤケにデカい。キリンのイラストでも入れればいいのに。「イトーヨーカ堂」表記だから店名じゃなく社名だ。

便利なチャージ機。ヨーカドー以外の店には置かないのだろうか。秋田ではザ・ガーデンには未設置。西武秋田店にはあるのかな? ぜひ、設置してほしい。

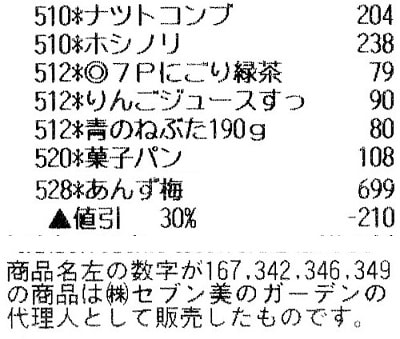

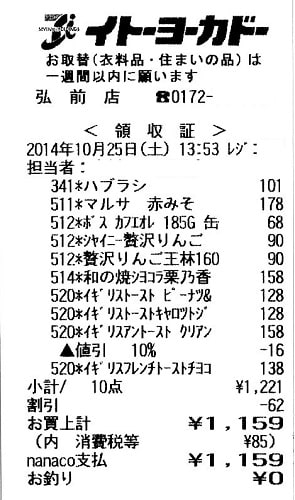

今回、イトーヨーカドー弘前店のレシートが昨年10月と比べて若干変わっていた。地下食品売り場、衣料品売り場、お土産特設売り場いずれのレジとも。

ぱっと目に付いたのが、商品名や価格などのレシート“本文”とnanacoポイント残高の文字が、角ゴシック体から丸ゴシック体に変更されたこと。(上下部分には引き続き角ゴシック体も使われている)

一般にレシートの文字は、角ゴシック体かせいぜい明朝体が多数派だけど、最近は違ったフォントを使う所もある。

JR東日本のコンビニNEWDAYSは広告部分がPOP書体、本文がシャレた明朝風(?)だったり、秋田生鮮市場では丸ゴシック体(ヨーカドーとは違うフォント)だったり。【23日追記】生鮮市場では、レジによって丸ゴシック体のものと角ゴシック体のものが混在。

ヨーカドーのレシートが丸ゴシックになっても、違和感や見づらさはあまりない。

丸ゴシック体は、他の書体よりも“枠”いっぱいを使った大ぶりなデザインのため、同じ文字サイズでは他の書体より大きく見えるから、視認性が良くなったような気がする。

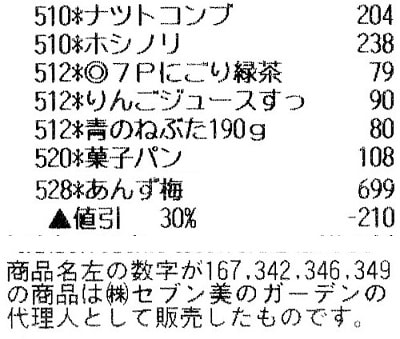

抜粋

あとは、レシート下部にあるバーコード(返品の時に使うらしい)が上下方向に長くなった。

それと、バーコードの下に「商品名左の数字が167,342,346,349の商品は(株)セブン美のガーデンの代理人として販売したものです。」という注意書きらしきものが挿入。

セブン美のガーデンとは、ヨーカドー内に展開するセブンアンドアイ系列のドラッグストアで、弘前店にも入っているそうだ(けど気づかなかった)。

以上のような変化だった。

ほぼ同一レイアウトであるセブン-イレブンや

ザ・ガーデン自由が丘(秋田店だけ?)のレシートは、今のところ角ゴシック体のままなど、変化はない。

【11月8日追記】その後、おそらく11月4日閉店後から7日開店までの間に、ザ・ガーデン自由が丘西武秋田店のレジが更新され、イトーヨーカドー弘前店と同一の丸ゴシック体印字のレシートに変わった。現金収受~レシート印字部分はNEC製で自動釣銭機付き(今まではあったっけ?)。ヨーカドーと異なり外付けのPanasonic製nanaco読み取り装置(

この記事参照)は、従来のまま。【11月23日追記】バーコードを読み取るチェッカーユニット側も更新。客向きのカラー液晶画面がついた。

この機会に、イトーヨーカドーのレシートの変遷について、時間をさかのぼってみよう。(我ながら物好きで画像を保存してあったので)

2014年10月弘前店(抜粋)

イメージにあるヨーカドーのレシート。

閉店時点(2010年10月)の秋田店でも、これと同じだったはず。

冒頭の「お取替(衣料品・住まいの品)は一週間以内に願います」は、今も角ゴシック体のまま。

セブンアンドアイロゴは2005年までは鳩のマークだった。

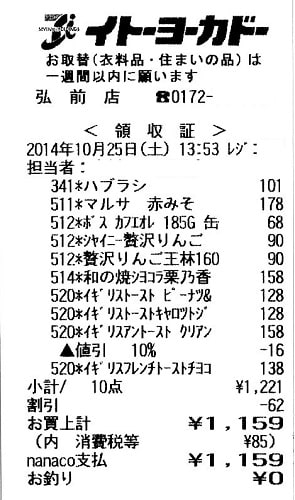

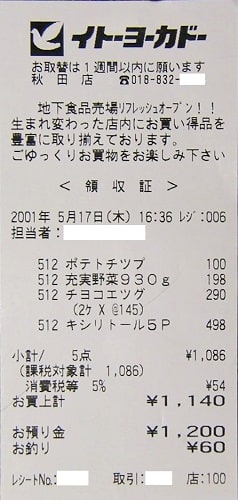

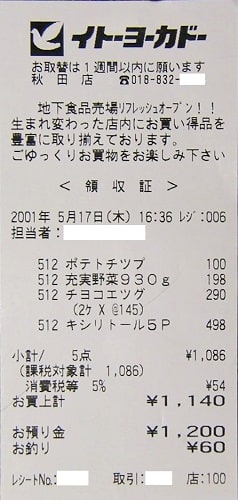

2001年5月秋田店

鳩マークの頃、かつ秋田店。どちらも懐かしい。

2014年と比べると、文字がまばらで、くっきりしているようにも感じる。下のバーコードもない。プリンター部分は別物だったのだろう。

この頃は「お取替は1週間以内に願います」だけで、「(衣料品・住まいの品)」がなくて1行に収まっている。

さらに、その下に「地下食品売場リフレッシュオープン!!」などと宣伝文句があり、ダイエーのレシートみたい。

秋田店の食品売り場は、開店以来、地元企業「ファミリーストアなかよし」がテナントとして入っていた。(旧・ジャスコ秋田店や旧・長崎屋秋田店もそうだった)なかよしが撤退してヨーカドー直営になったのが、この時のようだ。

今まで、なかよし撤退の明確な時期が分からなかったが、このレシートで2001年春と判明した。2010年10月の秋田店閉店まで、9年半がヨーカドー直営だったことになる。

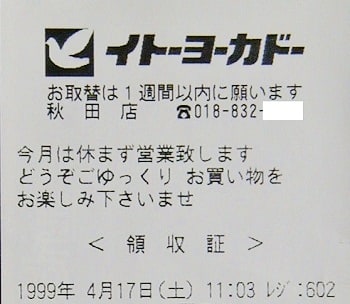

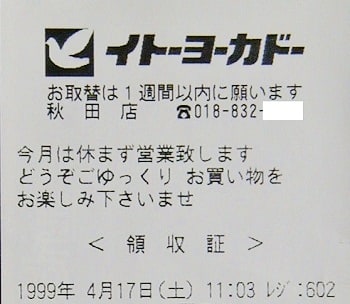

1999年4月秋田店(抜粋)

20世紀末も、2001年と同じ。

宣伝には「今月は休まず営業致します」とあるのが、今の感覚では不思議かもしれない。

平成初期頃までは、大型スーパーでも週に1日は「定休日」があったのだ。ダイエーは水曜、ヨーカドーは火曜など。

1990年代後半頃から、365日休まず営業が定着していく。

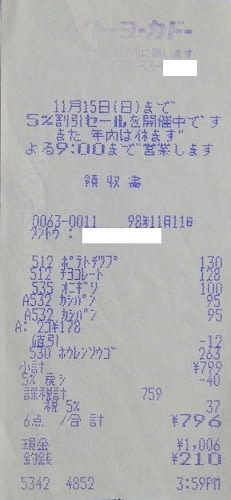

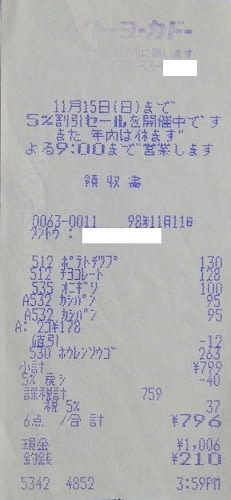

1998年11月弘前店

「何じゃこれ?」と思ったら若い人(か昔を忘れた人)、「懐かしい」と思ったらある程度の年齢以上の人。

昔のレシートは、普通紙に青いインクで打ち付けて印字する「ドットインパクト」方式だった。もっと前は数字や決まりきった文字だけだったのが、POSシステム導入でカタカナを中心とした文字も印字できるようになった頃のものがこれ。

このレシートでは、ひらがなと漢字もある程度は印字できたようだ。当時としては画期的だったはずだが、今からすれば時代を感じてしまう。

上部の店名はハンコ状のものだったようで、薄くて読めない。

1990年代後半から、漢字を含む読みやすい文字が印字でき、インク交換が要らない感熱紙を使ったサーマル式が普及し主流になっていく。サティではわりと最近(10年くらい前?)までドットインパクト式だった。※感熱紙のレシートは古紙回収には出せません。

ちなみに、ダイエー弘前店では、1995年はドットインパクト、1998年3月には感熱紙化されている。ダイエー秋田店も1998年春には感熱紙。

バスの整理券とか検針票でもこの頃から感熱紙・サーマル式が普及していく。

一方で、この頃以前は感熱紙がよく使われていたワープロ専用機は、パソコンとインクジェットプリンターに追いやられて衰退する頃。感熱紙業界(?)の戦略でレシートなどへ活路を見出していったのだろうか。

※この頃のサンクスのレシートは

この記事後半参照。

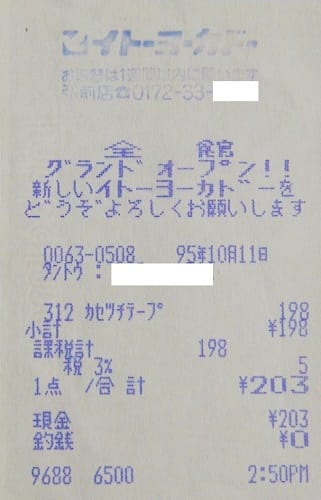

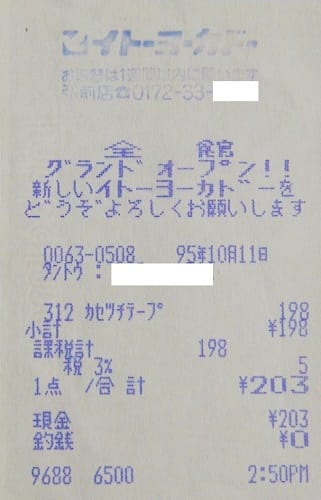

1995年10月弘前店

20年前。消費税率はまだ3%。

上部に伝統の「お取替は1週間以内に願います」がある。

宣伝は「全館グランドオープン!!」。

弘前店は、僕がいた時期に並木通り側に増築され、店舗面積が拡大したのだが、いつだったのかは分からなかった。

それも、このレシートで判明した。(レシートが役に立った!)

買ったのは「カセツチテープ」とあるけど、「カセットテープ」の間違いです。

【23日追記】1998年では「領収書」、1999年から現在までは「領収証」の文字があるが、ここではない。他店も含めてレシートが領収書であることを示す文字が入ったのも90年代後半からのようだ(現在でも文字がない店もあるけど、それでも一般的には領収書として認められる)。POSシステムとプリンタの性能向上でレシートに商品名が記載できるようになり、品名入り領収書とほぼ同等に扱われるようになったためか。

20年間で、レシートは感熱紙化されてきれいな文字が使えるようになり、電子マネーなるものが登場、店は年中無休に、消費税率は5%→8%→いずれ10%となり、イトーヨーカドー秋田店が撤退し、総合スーパーという業態そのものが衰退した。

どれも、20年前には(いち消費者の立場では)予想できなかった。20年後はどうなっているだろう?

※ダイエーのレシートの変遷は

こちら

アザミの花

アザミの花 消火栓の脇!

消火栓の脇! 同じキク科のタンポポやフキのように、花後は綿毛ができる

同じキク科のタンポポやフキのように、花後は綿毛ができる 護岸の石の色が変わっている部分(まだ黒く濡れた所+その上の白く乾いた所)まで増水していた

護岸の石の色が変わっている部分(まだ黒く濡れた所+その上の白く乾いた所)まで増水していた

全体的には以前と変わったようには感じない

全体的には以前と変わったようには感じない

アザミの花

アザミの花 消火栓の脇!

消火栓の脇! 同じキク科のタンポポやフキのように、花後は綿毛ができる

同じキク科のタンポポやフキのように、花後は綿毛ができる 護岸の石の色が変わっている部分(まだ黒く濡れた所+その上の白く乾いた所)まで増水していた

護岸の石の色が変わっている部分(まだ黒く濡れた所+その上の白く乾いた所)まで増水していた

全体的には以前と変わったようには感じない

全体的には以前と変わったようには感じない

県道側から

県道側から 市道側から。対岸左右が県道、右方向が飯島。たもとは枝垂れ桜かな

市道側から。対岸左右が県道、右方向が飯島。たもとは枝垂れ桜かな

右岸上流側から

右岸上流側から 銘板が生け垣に埋もれていた

銘板が生け垣に埋もれていた

埋められつつあった(笠岡橋)

埋められつつあった(笠岡橋) 田んぼの向こうには奥羽本線、国道7号線や下新城中野、秋田火力発電所が見える

田んぼの向こうには奥羽本線、国道7号線や下新城中野、秋田火力発電所が見える 2012年10月撮影のGoogleストリートビューより。橋台・橋脚しかできていない

2012年10月撮影のGoogleストリートビューより。橋台・橋脚しかできていない 立派な橋(田んぼを背に集落方向)

立派な橋(田んぼを背に集落方向) 堤防は砂がむき出し

堤防は砂がむき出し 右岸の堤防と下流(南)方向

右岸の堤防と下流(南)方向 南西方向。コメリの奥に秋田火力発電所の煙突

南西方向。コメリの奥に秋田火力発電所の煙突 国土地理院「地理院地図」に加筆。赤が新流路、新道路

国土地理院「地理院地図」に加筆。赤が新流路、新道路 24日付vol.316の14面

24日付vol.316の14面

午後の旭川の二丁目橋。竿燈まつりののぼり旗が設置された

午後の旭川の二丁目橋。竿燈まつりののぼり旗が設置された (再掲)3日前の同じ場所

(再掲)3日前の同じ場所 今日も折れた枝はそのまま、濁流にさらされていた

今日も折れた枝はそのまま、濁流にさらされていた 二丁目橋から

二丁目橋から ぽぽろーどから撮影

ぽぽろーどから撮影 赤い矢印の下が新たな柵

赤い矢印の下が新たな柵 レシートサイズの明細書も出る

レシートサイズの明細書も出る

抜粋

抜粋 2014年10月弘前店(抜粋)

2014年10月弘前店(抜粋) 2001年5月秋田店

2001年5月秋田店 1999年4月秋田店(抜粋)

1999年4月秋田店(抜粋) 1998年11月弘前店

1998年11月弘前店 1995年10月弘前店

1995年10月弘前店 水中に落ちた枝の陰は鯉たちの休憩場所・隠れ場所になっている

水中に落ちた枝の陰は鯉たちの休憩場所・隠れ場所になっている 分かりにくいですが7月初め撮影

分かりにくいですが7月初め撮影

二丁目橋の上から

二丁目橋の上から 「 フエ、秋田」?

「 フエ、秋田」? ロゴマーク「AFM」の「M」左下に伸びた部分も取れている

ロゴマーク「AFM」の「M」左下に伸びた部分も取れている 2012年11月撮影ストリートビューでは「エフエ、秋田」

2012年11月撮影ストリートビューでは「エフエ、秋田」

こんな表示も

こんな表示も これで「儀 葬儀式場」と読めてしまう人間の認識力ってすごい?!

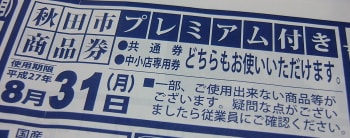

これで「儀 葬儀式場」と読めてしまう人間の認識力ってすごい?! 「どちらもお使いいただけます。」

「どちらもお使いいただけます。」 「共通券のみ ご利用できます。」

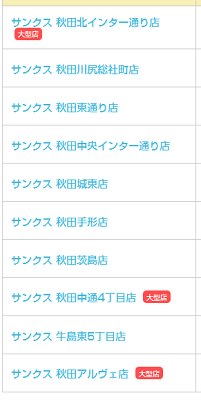

「共通券のみ ご利用できます。」 検索結果(下の「食品館」が元々のドジャース)※文字が水色なのは、各社ホームページへのリンク

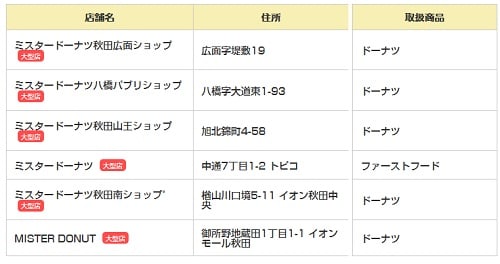

検索結果(下の「食品館」が元々のドジャース)※文字が水色なのは、各社ホームページへのリンク 大型とそうでないのが混在(いちばん下の「榮太楼」だけなのは、秋田駅ビルトピコ内)

大型とそうでないのが混在(いちばん下の「榮太楼」だけなのは、秋田駅ビルトピコ内) 「取扱事業所申込書」より

「取扱事業所申込書」より 一部抜粋。大型とそうでないのが混在

一部抜粋。大型とそうでないのが混在

急ににぎやかに

急ににぎやかに 新城川が流れる

新城川が流れる 初めて見た

初めて見た 新流路に新しい橋が架かっていた(橋の北側から撮影)

新流路に新しい橋が架かっていた(橋の北側から撮影) 郵便局の先にまた橋

郵便局の先にまた橋 (再掲)国道のタク停

(再掲)国道のタク停 脚がクネッと曲がってしまっている

脚がクネッと曲がってしまっている 反対面

反対面 隠しもずそのまま

隠しもずそのまま 古びた棒?

古びた棒? (再掲)

(再掲) 今は緑一面であろう水田を背に

今は緑一面であろう水田を背に 何かの句を記した石碑

何かの句を記した石碑 国土地理院「地理院地図」に加筆(赤実線の現流路は大雑把です)

国土地理院「地理院地図」に加筆(赤実線の現流路は大雑把です) アジサイも咲いているけど

アジサイも咲いているけど 白いのは野草

白いのは野草 梅雨の花と秋の花の意外な組み合わせ

梅雨の花と秋の花の意外な組み合わせ

(再掲)2012年南側から。右が新国道方向

(再掲)2012年南側から。右が新国道方向 ローソンの交差点(上の再掲写真と同じアングル)

ローソンの交差点(上の再掲写真と同じアングル) 東側から。右が延伸した道路

東側から。右が延伸した道路 開通区間から振り返って、交差点と南側の既存区間。右がユーランドホテル

開通区間から振り返って、交差点と南側の既存区間。右がユーランドホテル

北端の突き当り

北端の突き当り 西方向。すぐに点滅信号があり、その先に三千刈橋

西方向。すぐに点滅信号があり、その先に三千刈橋 東(新国道)方向

東(新国道)方向 突き当りからこれまでの開通区間(南方向)を振り返る。やばせ橋までは1.3キロ

突き当りからこれまでの開通区間(南方向)を振り返る。やばせ橋までは1.3キロ カプセルフード

カプセルフード (再掲)2013年設置の日本信号製カプセル

(再掲)2013年設置の日本信号製カプセル

上町通りを北進(下りバスの進行方向)。右のカーブミラーに撮影車が写りこんでいる

上町通りを北進(下りバスの進行方向)。右のカーブミラーに撮影車が写りこんでいる 時計・眼鏡屋さん

時計・眼鏡屋さん

(再掲)このタイプ

(再掲)このタイプ マピオンの地図には、今も廃止されたバス停が残る。「福禄寿前」から「今町」まで、どれも現存しない

マピオンの地図には、今も廃止されたバス停が残る。「福禄寿前」から「今町」まで、どれも現存しない