秋田市を流れる旭川にある、保戸野川反橋付近の水位観測所に関する続き。今回はごちゃごちゃした話であることを、あらかじめお知らせしておきます。

川の水位は、ほぼリアルタイムでインターネットで誰でも知ることができる。考えてみれば便利な時代になったものだ。

地域によって異なるかもしれないが、水位のデータを公開する公式なサイトは、2種類存在する。(別にマスコミなどが河川管理者からデータ提供を受けて公開しているものもある)

「各河川管理者がそれぞれの管理河川について公開するサイト」と「国土交通省が全国の情報を集約したサイト」である。

前者は、一級河川の本流(直轄区間)については国土交通省各河川国道事務所等(秋田では「あきた道 川情報STATION」)、委任している支流については各都道府県が運営する。

後者は、「国土交通省 川の防災情報(http://www.river.go.jp/kawabou/ipTopGaikyo.do)」。

2つのサイトのデータそのものは、もちろん同じだけど、ページデザイン(同じ画面でライブカメラ映像が見られるなど)や操作方法は異なる。

とりあえず水量を見たいのなら、国土交通省 川の防災情報のほうがいいかもしれない。川が直轄か委任かに関わらず、1つのサイトで済むし、観測所の検索がわりと使いやすい。

国土交通省 川の防災情報で、「秋田県」にある「旭川」の観測所を検索してみると…(県を指定しないと、後楽園の前を流れる岡山県の旭川も表示される。徳島にも小さい旭川があるみたいだ。)

川の防災情報サイトより抜粋

川の防災情報サイトより抜粋

「秋田建設」という観測所は、川の流域ではなく、県庁の敷地内で雨量を測定しているということらしい。

「種別」すなわち測定内容が「水位・流量」となっているのは、3か所。

旭川の規模に対して多いんだか少ないんだかよく分からないけれど、太平川は「太平本町」と「牛島」の2か所。途中で合流する川がなければ、このくらいで妥当なんだろうか。

ただ、その3つの観測所をよく見ると…

上流の仁別の「務沢(むさわ)」はいいとして、残り2つはどちらも「中島」。

1つは、千秋中島町にある「中島」、もう1つは保戸野通町の「中島(指定)」。

どういうこと?

保戸野通町の「中島(指定)」のほうが、前回紹介した保戸野川反橋下流側右岸の「中島水位観測所」「秋田県秋田土木事務所」と表示が出ている建物。

データを表示させてみると、他の観測所と同様に、避難判断水位(ここでは3.42メートル)、はん濫危険水位(同3.60メートル)なども示されている。

種別欄では「流量」とあったのは、前回のお皿で測定した流速のことだろうか。だけどデータは示されていない。(他の観測所も同様)

問題はもう1つの「中島」観測所。

所在地からすれば、保戸野川反橋より上流。川伝いの距離にして約950メートル、間に2つの橋(鷹匠橋、保戸野新橋)を挟んだ所。奥羽本線の橋の下流側の秋田北高校と秋田工業高校の間に架かる「新中島橋」の下流側左岸に当たる。

そこには、秋田市上下水道局のポンプ場(秋田市下水道中島ポンプ場)があるけれど、県が川の水位を測定するような施設はあったかな? 現地へ。

下流側右岸から。対岸が千秋中島町。奥の丘は千秋公園の北端

下流側右岸から。対岸が千秋中島町。奥の丘は千秋公園の北端

なるほど。橋のすぐそばの道沿いに、フェンスで囲われ、アンテナが立った白い小さな建物(構造物?)があった。保戸野川反橋の水位観測所を小さくしたような感じ。それのこと? 対岸へ。

やはり同じような看板が設置されていた。

【9月2日追記】そういえば、ここにこういうモノがあったのは、以前から意識にあったけれど、目的や管理者については考えたことがなかった。あるいは下水道ポンプ場関連のものだと、無意識に認識していたのかもしれない。

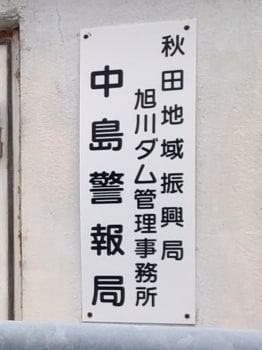

「秋田地域振興局 旭川ダム管理事務所 中島警報局」とある

「秋田地域振興局 旭川ダム管理事務所 中島警報局」とある

こちらは組織再編にしたがって地域振興局に替わっているが、素人には地域振興局と秋田県庁が結びつかない。「秋田県」を入れてほしい。

つまり、ダムの放水時に警報を出すための施設なんだろうか?

そういえば、昔は川沿いのところどころに、放流時に鳴動する表示灯とサイレンが設置されていたものだが、今は撤去されたようだ。じゃあ、ここが鳴るの? そんなふうにも見えないけど。(ダム放流時の警報について岩手県の例)

ちなみに、各地図サイトでは、この場所に名称がちゃんと記載されている。川反橋の観測所は載っていないのに。

っていうか、これがダムの警報局なるものであることは分かったのはいいけど、水位測定との関係は? 「水位観測所」との表示はひとこともない。

新中島橋の上から見る。後方の茶色い建物は下水ポンプ場

新中島橋の上から見る。後方の茶色い建物は下水ポンプ場

草に埋もれて分かりにくいけれど、警報局直下の川の中に、コンクリート製の升状の物体が設置されている。もしかしたらこれが水位測定器だろうか。

ネットで公開されている、こちらの「中島」の水位には、はん濫危険水位などの表示がない。

ということは、水害の判断基準にはならない観測所なんでしょう。したがって、保戸野川反橋の「中島(指定)」観測所のほうが、重要度は高そう。

その判断基準のことを「指定河川洪水予報」と呼ぶ(「指定された河川の洪水予報」という意味)そうなので、それ用の観測所ということで「(指定)」が付いているのか。

2つの中島観測所がある区間は、江戸時代に付け替え工事が行われた人工の川(以前はもっと東の千秋公園のふもとを流れていた)。だから、ほぼ直線だし、途中で流入する水路はない。

2つの中島観測所の水位データを比較してみると、増減の変遷は当然ながら連動している。

数値としては、新中島橋の「中島」のほうがいつも20センチほど高い傾向。右岸と左岸の違いや川幅などの影響か。

それにしても、紛らわしい。秋田県庁内部では取り違えないのだろうか。どう呼び分けているんだろう。

何よりも、保戸野川反橋付近を指して「中島」と呼ぶのは、大いに違和感がある。改称してほしい。「保戸野川反橋観測所」だと長そう、「川反観測所」だと飲み屋を連想しそう、無難に「保戸野観測所」「矢留町観測所(対岸の地名から)」とか。あと、組織として消滅した「秋田土木事務所」の看板を替えないと。

新中島橋のほうは地名はいいとして、こちらの「水位観測所」は現地に表示がなく、ネット上だけの呼称になっている。せめて「中島警報局水位観測所」などにすればいいのでは?

それ以前に、新中島橋のほうはダム警報局がメインの用途で、水位観測所としては本格的でなさそう。水位観測の機能を廃止しても、問題がないのではないだろうか。

旭川は「秋田市記念市民歌」に「水きよき旭の流れ」と歌われる、秋田市を代表する川。

秋田市中心部では、護岸で固められて水際には近寄れないけれど、それでも流域の住民には身近な存在。「川」といえば旭川のことを指すし、旭川の水量を見て雪融け・晴天続き・そして大雨といった気象の変化を実感し、話題とする。

一方で、いざという時に旭川がどうなるかは、あまり知らない。【3日追記】いちおうハザードマップは配布されている。

8月中旬の増水ピーク時の保戸野川反橋上流。この時の「中島(指定)」観測所では1.4メートル

8月中旬の増水ピーク時の保戸野川反橋上流。この時の「中島(指定)」観測所では1.4メートル

台風10号が接近し、岩手や北海道を中心に甚大な被害が生じている。幸いにも旭川を含めて秋田市では大きな被害がなかったが、今後被害を受けない保証はない。それなのに、水位などのデータを知る方法も、岸にある施設の役割も、知らない住民が多いはず。そんなことでも分かりやすく教えてくれれば、住民の川への関心は高まるのではないだろうか。

【2018年9月28日補足】旭川ダムの運用が変わって、現在は、放流しても市街地では影響がなくなったため、警報装置を撤去しているとのこと。上流側には今もあるらしい。でもそのことは住民には知らせてくれたのだろうか。

川の水位は、ほぼリアルタイムでインターネットで誰でも知ることができる。考えてみれば便利な時代になったものだ。

地域によって異なるかもしれないが、水位のデータを公開する公式なサイトは、2種類存在する。(別にマスコミなどが河川管理者からデータ提供を受けて公開しているものもある)

「各河川管理者がそれぞれの管理河川について公開するサイト」と「国土交通省が全国の情報を集約したサイト」である。

前者は、一級河川の本流(直轄区間)については国土交通省各河川国道事務所等(秋田では「あきた道 川情報STATION」)、委任している支流については各都道府県が運営する。

後者は、「国土交通省 川の防災情報(http://www.river.go.jp/kawabou/ipTopGaikyo.do)」。

2つのサイトのデータそのものは、もちろん同じだけど、ページデザイン(同じ画面でライブカメラ映像が見られるなど)や操作方法は異なる。

とりあえず水量を見たいのなら、国土交通省 川の防災情報のほうがいいかもしれない。川が直轄か委任かに関わらず、1つのサイトで済むし、観測所の検索がわりと使いやすい。

国土交通省 川の防災情報で、「秋田県」にある「旭川」の観測所を検索してみると…(県を指定しないと、後楽園の前を流れる岡山県の旭川も表示される。徳島にも小さい旭川があるみたいだ。)

川の防災情報サイトより抜粋

川の防災情報サイトより抜粋「秋田建設」という観測所は、川の流域ではなく、県庁の敷地内で雨量を測定しているということらしい。

「種別」すなわち測定内容が「水位・流量」となっているのは、3か所。

旭川の規模に対して多いんだか少ないんだかよく分からないけれど、太平川は「太平本町」と「牛島」の2か所。途中で合流する川がなければ、このくらいで妥当なんだろうか。

ただ、その3つの観測所をよく見ると…

上流の仁別の「務沢(むさわ)」はいいとして、残り2つはどちらも「中島」。

1つは、千秋中島町にある「中島」、もう1つは保戸野通町の「中島(指定)」。

どういうこと?

保戸野通町の「中島(指定)」のほうが、前回紹介した保戸野川反橋下流側右岸の「中島水位観測所」「秋田県秋田土木事務所」と表示が出ている建物。

データを表示させてみると、他の観測所と同様に、避難判断水位(ここでは3.42メートル)、はん濫危険水位(同3.60メートル)なども示されている。

種別欄では「流量」とあったのは、前回のお皿で測定した流速のことだろうか。だけどデータは示されていない。(他の観測所も同様)

問題はもう1つの「中島」観測所。

所在地からすれば、保戸野川反橋より上流。川伝いの距離にして約950メートル、間に2つの橋(鷹匠橋、保戸野新橋)を挟んだ所。奥羽本線の橋の下流側の秋田北高校と秋田工業高校の間に架かる「新中島橋」の下流側左岸に当たる。

そこには、秋田市上下水道局のポンプ場(秋田市下水道中島ポンプ場)があるけれど、県が川の水位を測定するような施設はあったかな? 現地へ。

下流側右岸から。対岸が千秋中島町。奥の丘は千秋公園の北端

下流側右岸から。対岸が千秋中島町。奥の丘は千秋公園の北端なるほど。橋のすぐそばの道沿いに、フェンスで囲われ、アンテナが立った白い小さな建物(構造物?)があった。保戸野川反橋の水位観測所を小さくしたような感じ。それのこと? 対岸へ。

やはり同じような看板が設置されていた。

【9月2日追記】そういえば、ここにこういうモノがあったのは、以前から意識にあったけれど、目的や管理者については考えたことがなかった。あるいは下水道ポンプ場関連のものだと、無意識に認識していたのかもしれない。

「秋田地域振興局 旭川ダム管理事務所 中島警報局」とある

「秋田地域振興局 旭川ダム管理事務所 中島警報局」とあるこちらは組織再編にしたがって地域振興局に替わっているが、素人には地域振興局と秋田県庁が結びつかない。「秋田県」を入れてほしい。

つまり、ダムの放水時に警報を出すための施設なんだろうか?

そういえば、昔は川沿いのところどころに、放流時に鳴動する表示灯とサイレンが設置されていたものだが、今は撤去されたようだ。じゃあ、ここが鳴るの? そんなふうにも見えないけど。(ダム放流時の警報について岩手県の例)

ちなみに、各地図サイトでは、この場所に名称がちゃんと記載されている。川反橋の観測所は載っていないのに。

っていうか、これがダムの警報局なるものであることは分かったのはいいけど、水位測定との関係は? 「水位観測所」との表示はひとこともない。

新中島橋の上から見る。後方の茶色い建物は下水ポンプ場

新中島橋の上から見る。後方の茶色い建物は下水ポンプ場

草に埋もれて分かりにくいけれど、警報局直下の川の中に、コンクリート製の升状の物体が設置されている。もしかしたらこれが水位測定器だろうか。

ネットで公開されている、こちらの「中島」の水位には、はん濫危険水位などの表示がない。

ということは、水害の判断基準にはならない観測所なんでしょう。したがって、保戸野川反橋の「中島(指定)」観測所のほうが、重要度は高そう。

その判断基準のことを「指定河川洪水予報」と呼ぶ(「指定された河川の洪水予報」という意味)そうなので、それ用の観測所ということで「(指定)」が付いているのか。

2つの中島観測所がある区間は、江戸時代に付け替え工事が行われた人工の川(以前はもっと東の千秋公園のふもとを流れていた)。だから、ほぼ直線だし、途中で流入する水路はない。

2つの中島観測所の水位データを比較してみると、増減の変遷は当然ながら連動している。

数値としては、新中島橋の「中島」のほうがいつも20センチほど高い傾向。右岸と左岸の違いや川幅などの影響か。

それにしても、紛らわしい。秋田県庁内部では取り違えないのだろうか。どう呼び分けているんだろう。

何よりも、保戸野川反橋付近を指して「中島」と呼ぶのは、大いに違和感がある。改称してほしい。「保戸野川反橋観測所」だと長そう、「川反観測所」だと飲み屋を連想しそう、無難に「保戸野観測所」「矢留町観測所(対岸の地名から)」とか。あと、組織として消滅した「秋田土木事務所」の看板を替えないと。

新中島橋のほうは地名はいいとして、こちらの「水位観測所」は現地に表示がなく、ネット上だけの呼称になっている。せめて「中島警報局水位観測所」などにすればいいのでは?

それ以前に、新中島橋のほうはダム警報局がメインの用途で、水位観測所としては本格的でなさそう。水位観測の機能を廃止しても、問題がないのではないだろうか。

旭川は「秋田市記念市民歌」に「水きよき旭の流れ」と歌われる、秋田市を代表する川。

秋田市中心部では、護岸で固められて水際には近寄れないけれど、それでも流域の住民には身近な存在。「川」といえば旭川のことを指すし、旭川の水量を見て雪融け・晴天続き・そして大雨といった気象の変化を実感し、話題とする。

一方で、いざという時に旭川がどうなるかは、あまり知らない。【3日追記】いちおうハザードマップは配布されている。

8月中旬の増水ピーク時の保戸野川反橋上流。この時の「中島(指定)」観測所では1.4メートル

8月中旬の増水ピーク時の保戸野川反橋上流。この時の「中島(指定)」観測所では1.4メートル台風10号が接近し、岩手や北海道を中心に甚大な被害が生じている。幸いにも旭川を含めて秋田市では大きな被害がなかったが、今後被害を受けない保証はない。それなのに、水位などのデータを知る方法も、岸にある施設の役割も、知らない住民が多いはず。そんなことでも分かりやすく教えてくれれば、住民の川への関心は高まるのではないだろうか。

【2018年9月28日補足】旭川ダムの運用が変わって、現在は、放流しても市街地では影響がなくなったため、警報装置を撤去しているとのこと。上流側には今もあるらしい。でもそのことは住民には知らせてくれたのだろうか。

高架のほくほく線は新幹線のよう

高架のほくほく線は新幹線のよう 東口は旧国鉄らしい駅舎

東口は旧国鉄らしい駅舎

ここにも

ここにも 普通列車用キハ110系

普通列車用キハ110系 車内

車内 (再掲)おいこっとの車内

(再掲)おいこっとの車内 越後岩沢-内ケ巻間。若干下流っぽい姿になった?

越後岩沢-内ケ巻間。若干下流っぽい姿になった? 上越線ホームから。右が飯山線ホーム、その一段下が駅舎

上越線ホームから。右が飯山線ホーム、その一段下が駅舎 E129系電車

E129系電車 上流側から保戸野川反橋

上流側から保戸野川反橋 上流側の橋の外側

上流側の橋の外側

白いお皿?

白いお皿?

向こうが通町橋

向こうが通町橋 「中島水位観測所」

「中島水位観測所」 奥の管がつながったのが測定器? 手前は目盛り

奥の管がつながったのが測定器? 手前は目盛り ひっそりと常に測定が続けられているのだろう

ひっそりと常に測定が続けられているのだろう

桔梗信玄餅アイス オリジナル 290円

桔梗信玄餅アイス オリジナル 290円

のどかな風景が続く

のどかな風景が続く のどかな駅

のどかな駅

駅前の眺め

駅前の眺め 超豪雪仕様(?)の消火栓

超豪雪仕様(?)の消火栓 青い線がストリートビュー対象

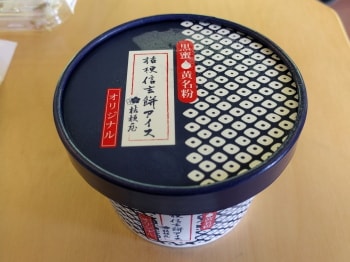

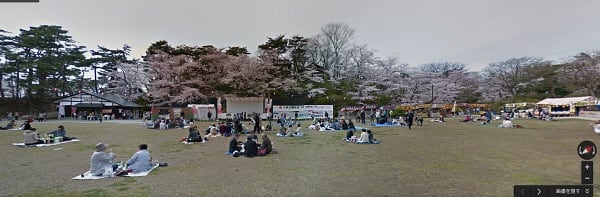

青い線がストリートビュー対象 二の丸広場で花見中

二の丸広場で花見中 胡月池前では露店の軒をかすめて

胡月池前では露店の軒をかすめて 管理事務所脇から和洋高校体育施設付近への階段

管理事務所脇から和洋高校体育施設付近への階段 知る人ぞ知る、県民会館の池付近から鐘つき堂への狭い階段も

知る人ぞ知る、県民会館の池付近から鐘つき堂への狭い階段も 西斜面の石段(段が高いので通らないほうが無難)は途中まで?

西斜面の石段(段が高いので通らないほうが無難)は途中まで? こんな感じ

こんな感じ 長野駅発車標に2つの観光快速が並ぶ(英語表示ではどちらも「Rapid」のみ)

長野駅発車標に2つの観光快速が並ぶ(英語表示ではどちらも「Rapid」のみ) おいこっと

おいこっと

ロングシートと4人掛けボックスシートの布地。2人掛け側は紺色

ロングシートと4人掛けボックスシートの布地。2人掛け側は紺色 天井の運賃表示器には、おいこっとロゴ入りカバー

天井の運賃表示器には、おいこっとロゴ入りカバー 運賃箱は秋田支社でもかつて使われていた、レシップ製のバス兼用の銀色のもの

運賃箱は秋田支社でもかつて使われていた、レシップ製のバス兼用の銀色のもの 戸袋のため窓が半分ふさがれていて、いい席ではない

戸袋のため窓が半分ふさがれていて、いい席ではない 車内販売のメニュー、おしぼり、そして「野沢菜漬」

車内販売のメニュー、おしぼり、そして「野沢菜漬」 さすがに雄大

さすがに雄大

自由通路には長い木のベンチ

自由通路には長い木のベンチ 階段の下に砂利があって、子どもが遊んでいる?

階段の下に砂利があって、子どもが遊んでいる?

小型おいこっと。本物のほうは窓周りはなかなか派手なデザイン

小型おいこっと。本物のほうは窓周りはなかなか派手なデザイン

(再掲)ぐったり

(再掲)ぐったり シャキーン!

シャキーン! 見栄えは…

見栄えは… 今年も生えている

今年も生えている 今年も斑入り!

今年も斑入り! Googleマップより

Googleマップより 2010年2月セリオンから撮影。秋田港駅を出発し、右下の南線へ入る臨海鉄道のコンテナ貨物列車

2010年2月セリオンから撮影。秋田港駅を出発し、右下の南線へ入る臨海鉄道のコンテナ貨物列車 2010年2月(上とは別の日)撮影。秋田港駅には、臨海鉄道の機関車(左)とJR貨物の機関車がたたずむ

2010年2月(上とは別の日)撮影。秋田港駅には、臨海鉄道の機関車(左)とJR貨物の機関車がたたずむ 2011年2月。貨物支線から土崎駅へ進入する貨物列車。この機関車はJR貨物所有で、秋田貨物駅までこのまま運行。右奥が奥羽本線追分・青森方面

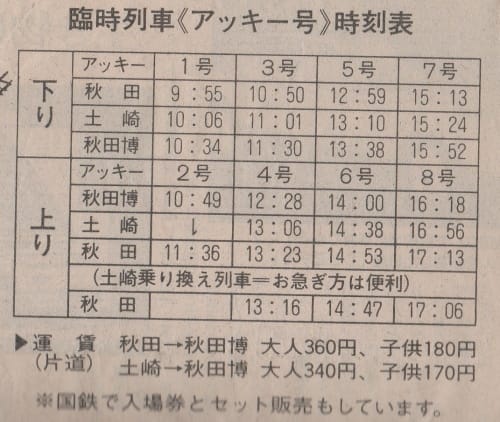

2011年2月。貨物支線から土崎駅へ進入する貨物列車。この機関車はJR貨物所有で、秋田貨物駅までこのまま運行。右奥が奥羽本線追分・青森方面 よくぞ保管していました!

よくぞ保管していました! 工事中の2011年撮影。土崎駅中1番へ入る秋田港行き貨物列車

工事中の2011年撮影。土崎駅中1番へ入る秋田港行き貨物列車 臨時駅で機回し作業中

臨時駅で機回し作業中 秋田博駅に到着する下り列車。満席かな

秋田博駅に到着する下り列車。満席かな 会場から帰途へ就く人々が続く、臨時駅付近の県道の歩道。右奥が会場、左が線路。後方には運河の橋と太平山

会場から帰途へ就く人々が続く、臨時駅付近の県道の歩道。右奥が会場、左が線路。後方には運河の橋と太平山 Googleストリートビューより

Googleストリートビューより ストリートビューより

ストリートビューより 当時のスナップ写真より会場の大看板。後ろはスケート場

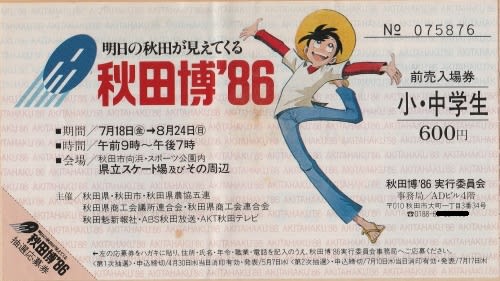

当時のスナップ写真より会場の大看板。後ろはスケート場 前売り入場券。数年前のオークションサイトでは1100円の値が付いていたらしい!

前売り入場券。数年前のオークションサイトでは1100円の値が付いていたらしい!

お盆供養とうろう

お盆供養とうろう ラインナップ【17日追記】たけやのものよりは2回りくらい小さい

ラインナップ【17日追記】たけやのものよりは2回りくらい小さい 右は米俵?

右は米俵? きんちゃくと…クルミ? ホオズキ?

きんちゃくと…クルミ? ホオズキ? 左の楕円形の平べったいのは?

左の楕円形の平べったいのは? アジサイの葉がぐったり

アジサイの葉がぐったり 逆光ですが、アクリル板の向こうが異様な雰囲気

逆光ですが、アクリル板の向こうが異様な雰囲気 元気!

元気! 「訪れた人たちはしゃくしで墓石に水をかけて清めたあと、」

「訪れた人たちはしゃくしで墓石に水をかけて清めたあと、」 諏訪市「諏訪湖畔公園前」の車両用信号機

諏訪市「諏訪湖畔公園前」の車両用信号機 「発進注意」

「発進注意」 歩行者用信号機の横にLED

歩行者用信号機の横にLED (再掲)

(再掲) 独特の書体

独特の書体 「時差式」のみ

「時差式」のみ 「南千歳町」

「南千歳町」 「南千才町」

「南千才町」 (再掲)

(再掲) (再掲)2010年頃。新国道側

(再掲)2010年頃。新国道側 リニューアル後

リニューアル後 耐震補強材が入っている

耐震補強材が入っている

このマーク!

このマーク! 新国道から。塔屋の大きな窓が展望台か

新国道から。塔屋の大きな窓が展望台か 南小谷駅前。右がホーム。ポスト隣の顔はめ看板は「塩の道 千国街道」

南小谷駅前。右がホーム。ポスト隣の顔はめ看板は「塩の道 千国街道」 振り返って駅舎を背にして。左奥が松本方向、右に橋

振り返って駅舎を背にして。左奥が松本方向、右に橋 国道の橋

国道の橋 ちゃのこ

ちゃのこ さるなし羊羹

さるなし羊羹 駅前の国道の橋から姫川下流方向

駅前の国道の橋から姫川下流方向

パンタグラフに注目(それにしても701系そっくり)

パンタグラフに注目(それにしても701系そっくり) 機器類がシンプルな感じかな

機器類がシンプルな感じかな

こちら側のLEDの「回送」は縦書きで、昔のどこかの私鉄(?)の手書き看板みたい

こちら側のLEDの「回送」は縦書きで、昔のどこかの私鉄(?)の手書き看板みたい 車内

車内

始まってすぐ

始まってすぐ