1992年の連続テレビ小説「ひらり」秋田ロケの続き。

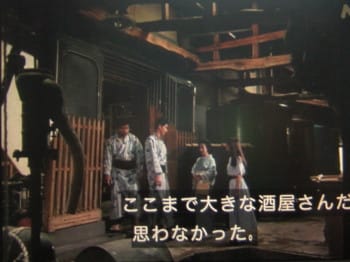

まず、前回の補足。寒風山の実家の造り酒屋「千秋」について。増田の内蔵でロケしたのかもと思ったが、秋田市新屋表町の「黄金井酒造(現在は営業せず、建物は現存)」で、7月にロケされたことが分かった。秋田市立新屋図書館で現在も、49回で映った小道具の「千秋」ブランドの樽や出演者の写真が展示されている。

第51回。

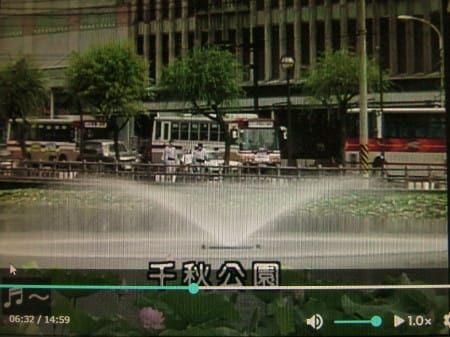

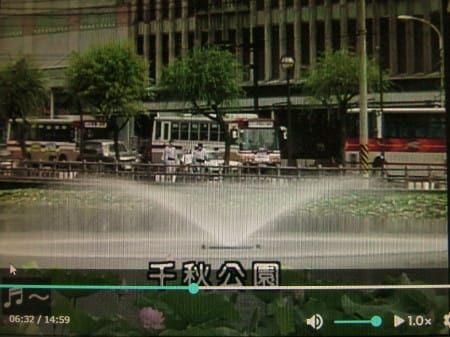

寒風山の実家を後に、「千秋公園」が15秒ほど。広小路の大手門の堀沿いの歩道を歩くシーン→千秋公園本丸・御隅櫓前の小さい階段付近で、棒切れを振り回してふざけるシーン。千秋公園は単なる観光シーンということになる。

「天徳寺」境内のシーンが2分20秒。寒風山が急に立ち寄ると言い、好きだった同級生との再開・別れ。

今回取り上げるのは、お堀沿いのシーン。

中土橋側からお堀越しに撮影しており、秋田駅側から西に向かって歩く一行へズームする。

現在のほぼ同じ画角

現在のほぼ同じ画角

広小路の向かい側、左の建物は、できて間もないアトリオン。

その隣は、現在はホテルドーミーイン秋田。この当時は「マルサン」。分類としては総合スーパーになるのか。関係は不明だが、弘前市にも同じロゴのマルサンが存在した。秋田のマルサンは1994年7月に営業を終え、2004年に解体。

当時の広小路内の他の箇所同様、マルサンの前の歩道にはアーケードがかかっている。暗くてよく見えないが、店頭に商品が並んだり、歩く人がちらほら。

お堀側の道路は、この位置から見る限り、現状と大差ないが、電柱(おそらく電力柱)が立っているのが意外。昔から、ここには電柱はおろか電線がないと思いこんでいたが、これ以降に地中化されたということか。見えないが、歩道路面のブロックは、後に替わっている。

お堀には、おなじみハス。噴水の向こうは、スイレンだと思う。

ハスは西寄りのみに繁茂していて、噴水の影響もあるかと思うが、中央付近の水面が広く見えている。盛夏にはほぼ全面が葉と花で覆われる現在からすれば控えめだけど、当時はこれが普通だった。

2000年代に地下自動車専用道路・秋田中央道路の工事のため、お堀に手が入って、完成後に復旧したら、土がうまい具合に撹拌されたのか、ハスの繁殖力が旺盛になった結果なので。

(再掲)2011年。噴水の位置が変わっている

(再掲)2011年。噴水の位置が変わっている

また、この頃は、このハスが「大賀ハス」だと誰もが信じていた。

2002年頃に大賀ハスではないのではとの指摘があり調べた結果、「漁山紅蓮(ぎょざんこうれん)」という品種だと思われることが判明。※千秋公園二の丸・胡月池にはホンモノの大賀ハスがある。

広角で撮影

広角で撮影

そして、広小路を走るバスが3台登場する。

先頭は観光バス。暖色系に、犬(グレイハウンド)のエンブレム。「帝産観光バス」だ。

阪神淡路大震災で、高速道路が崩落したギリギリのところで難を逃れたバスが知られ、1993年の関西への高校の修学旅行でお世話になったが、本社は東京。この当時、紅葉シーズンに品川ナンバーの車を秋田市内で見かけていた。この時は「東北三大夏まつりツアー」か何かで来ていたのか。

続く2台は、秋田市交通局(秋田市営バス)の路線バス。

2台とも、いすゞ製中型バス「ジャーニーK」だが、窓枠の色は前が銀色、後ろが茶色。

市営バスでは、1986年度導入車から、路線車の塗装を新しくした(この記事など参照)。1986年度は試験的な意味合いもあったのか大型車を少し導入し、1年空けて、1988年度から1996年度まで、中型車を中心に新車を続々と投入した。

10年間の間に、(メーカー側の変更でなく)交通局の意向によると思われる差異もあり、窓枠がその1つ。

1988年度、1989年度導入車(240号車まで)だけが銀色で、(241号車から)1990年度以降が茶色。また、車内の床も、ここを境に板張り/凹凸のある樹脂製に分かれる(1986年車は、窓枠は逆T字茶色で、板張り)。

さらに完全にメーカーの都合だが、いすゞ製では、ここが旧ロゴ(サンセリフ)と現行ロゴの境でもある。

ということで、前は1988年度の221号車・222号車または1989年度の236号車~240号車、後ろは1990年度の245号車~247号車または1991年度の263号車~266号車のいずれかとなる。

後ろの車には、後部の広告板が未設置なので、まだ新しかった1991年度導入車かもしれない。

どの路線で運用されているところか。

前の車は「県庁 市役所 八橋球場.交通局」だと思う。入庫を兼ねた路線なので、本数が多く、時刻は特定不可能。

後ろの車は、

ズームした背景に位置し「荒巻.古野(この)」とはっきり読める。青文字は「牛島 小学校」か「城南 中学校」のどちらかだが、牛島小っぽい?

当時は「上北手線」と呼ばれ、後に短縮と経由地変更され、現在は「南大通り経由日赤病院線」となっている路線。当時のダイヤで牛島小学校経由の駅発は、平日・土曜が10時10分、11時55分、14時18分、17時10分、18時50分。日曜が10時15分、14時20分、17時10分、18時50分。

昨2022年秋のダイヤ改訂では、平日14時00分発のみ(駅行きは城南中経由)になってしまった。

【3月5日追記・当時の上北手線の本数について】

平日・土曜ダイヤでは、下り駅発11本(牛島小経由5、城南中経由6)、上り古野発13本(牛8、城5)。

日曜祝日ダイヤでは、下り10本(牛4、城6)、上り11本(牛6、城5)。=平日とほぼ同時刻で、昼の1往復と、上り始発1本がない。

平日休日・上下とも、朝7時台から20時前後まで、おおむね毎時1本(昼過ぎに間隔が空く)も走っていた。時刻表では、牛島小学校経由が基本系統とされ、城南中学校経由が印付きの扱いだが、本数は互角。(以上追記)

ドラマで垣間見た、30年前の秋田市の風景でした。

※ひらりのオープニングについて。

まず、前回の補足。寒風山の実家の造り酒屋「千秋」について。増田の内蔵でロケしたのかもと思ったが、秋田市新屋表町の「黄金井酒造(現在は営業せず、建物は現存)」で、7月にロケされたことが分かった。秋田市立新屋図書館で現在も、49回で映った小道具の「千秋」ブランドの樽や出演者の写真が展示されている。

第51回。

寒風山の実家を後に、「千秋公園」が15秒ほど。広小路の大手門の堀沿いの歩道を歩くシーン→千秋公園本丸・御隅櫓前の小さい階段付近で、棒切れを振り回してふざけるシーン。千秋公園は単なる観光シーンということになる。

「天徳寺」境内のシーンが2分20秒。寒風山が急に立ち寄ると言い、好きだった同級生との再開・別れ。

今回取り上げるのは、お堀沿いのシーン。

中土橋側からお堀越しに撮影しており、秋田駅側から西に向かって歩く一行へズームする。

現在のほぼ同じ画角

現在のほぼ同じ画角広小路の向かい側、左の建物は、できて間もないアトリオン。

その隣は、現在はホテルドーミーイン秋田。この当時は「マルサン」。分類としては総合スーパーになるのか。関係は不明だが、弘前市にも同じロゴのマルサンが存在した。秋田のマルサンは1994年7月に営業を終え、2004年に解体。

当時の広小路内の他の箇所同様、マルサンの前の歩道にはアーケードがかかっている。暗くてよく見えないが、店頭に商品が並んだり、歩く人がちらほら。

お堀側の道路は、この位置から見る限り、現状と大差ないが、電柱(おそらく電力柱)が立っているのが意外。昔から、ここには電柱はおろか電線がないと思いこんでいたが、これ以降に地中化されたということか。見えないが、歩道路面のブロックは、後に替わっている。

お堀には、おなじみハス。噴水の向こうは、スイレンだと思う。

ハスは西寄りのみに繁茂していて、噴水の影響もあるかと思うが、中央付近の水面が広く見えている。盛夏にはほぼ全面が葉と花で覆われる現在からすれば控えめだけど、当時はこれが普通だった。

2000年代に地下自動車専用道路・秋田中央道路の工事のため、お堀に手が入って、完成後に復旧したら、土がうまい具合に撹拌されたのか、ハスの繁殖力が旺盛になった結果なので。

(再掲)2011年。噴水の位置が変わっている

(再掲)2011年。噴水の位置が変わっているまた、この頃は、このハスが「大賀ハス」だと誰もが信じていた。

2002年頃に大賀ハスではないのではとの指摘があり調べた結果、「漁山紅蓮(ぎょざんこうれん)」という品種だと思われることが判明。※千秋公園二の丸・胡月池にはホンモノの大賀ハスがある。

広角で撮影

広角で撮影そして、広小路を走るバスが3台登場する。

先頭は観光バス。暖色系に、犬(グレイハウンド)のエンブレム。「帝産観光バス」だ。

阪神淡路大震災で、高速道路が崩落したギリギリのところで難を逃れたバスが知られ、1993年の関西への高校の修学旅行でお世話になったが、本社は東京。この当時、紅葉シーズンに品川ナンバーの車を秋田市内で見かけていた。この時は「東北三大夏まつりツアー」か何かで来ていたのか。

続く2台は、秋田市交通局(秋田市営バス)の路線バス。

2台とも、いすゞ製中型バス「ジャーニーK」だが、窓枠の色は前が銀色、後ろが茶色。

市営バスでは、1986年度導入車から、路線車の塗装を新しくした(この記事など参照)。1986年度は試験的な意味合いもあったのか大型車を少し導入し、1年空けて、1988年度から1996年度まで、中型車を中心に新車を続々と投入した。

10年間の間に、(メーカー側の変更でなく)交通局の意向によると思われる差異もあり、窓枠がその1つ。

1988年度、1989年度導入車(240号車まで)だけが銀色で、(241号車から)1990年度以降が茶色。また、車内の床も、ここを境に板張り/凹凸のある樹脂製に分かれる(1986年車は、窓枠は逆T字茶色で、板張り)。

さらに完全にメーカーの都合だが、いすゞ製では、ここが旧ロゴ(サンセリフ)と現行ロゴの境でもある。

ということで、前は1988年度の221号車・222号車または1989年度の236号車~240号車、後ろは1990年度の245号車~247号車または1991年度の263号車~266号車のいずれかとなる。

後ろの車には、後部の広告板が未設置なので、まだ新しかった1991年度導入車かもしれない。

どの路線で運用されているところか。

前の車は「県庁 市役所 八橋球場.交通局」だと思う。入庫を兼ねた路線なので、本数が多く、時刻は特定不可能。

後ろの車は、

ズームした背景に位置し「荒巻.古野(この)」とはっきり読める。青文字は「牛島 小学校」か「城南 中学校」のどちらかだが、牛島小っぽい?

当時は「上北手線」と呼ばれ、後に短縮と経由地変更され、現在は「南大通り経由日赤病院線」となっている路線。当時のダイヤで牛島小学校経由の駅発は、平日・土曜が10時10分、11時55分、14時18分、17時10分、18時50分。日曜が10時15分、14時20分、17時10分、18時50分。

昨2022年秋のダイヤ改訂では、平日14時00分発のみ(駅行きは城南中経由)になってしまった。

【3月5日追記・当時の上北手線の本数について】

平日・土曜ダイヤでは、下り駅発11本(牛島小経由5、城南中経由6)、上り古野発13本(牛8、城5)。

日曜祝日ダイヤでは、下り10本(牛4、城6)、上り11本(牛6、城5)。=平日とほぼ同時刻で、昼の1往復と、上り始発1本がない。

平日休日・上下とも、朝7時台から20時前後まで、おおむね毎時1本(昼過ぎに間隔が空く)も走っていた。時刻表では、牛島小学校経由が基本系統とされ、城南中学校経由が印付きの扱いだが、本数は互角。(以上追記)

ドラマで垣間見た、30年前の秋田市の風景でした。

※ひらりのオープニングについて。

写研の石井教科書体か?

写研の石井教科書体か? 「秋田市」

「秋田市」

西端・山王十字路側。どこかのビルから撮影か

西端・山王十字路側。どこかのビルから撮影か あまり記憶にはないが、懐かしい

あまり記憶にはないが、懐かしい 東端・二丁目橋側

東端・二丁目橋側 「竿燈(かんとう)」。背後はテルモ看板

「竿燈(かんとう)」。背後はテルモ看板

丸文字ってやつ

丸文字ってやつ ミルクボール 229kcal

ミルクボール 229kcal 上部にクリーム注入穴

上部にクリーム注入穴

南・自由通路下から

南・自由通路下から ディスプレイが設置された!

ディスプレイが設置された! 「YS-0310」

「YS-0310」 「秋田駅西口 時刻表」とのタイトル

「秋田駅西口 時刻表」とのタイトル (再掲)313系2000番台

(再掲)313系2000番台 沼津駅にて

沼津駅にて 所属表記は静岡車両区を意味する「静シス」に書き換えられている

所属表記は静岡車両区を意味する「静シス」に書き換えられている 2人掛け転換クロスシート

2人掛け転換クロスシート

どちらも、乗務員室扉のドアノブが高低2つ付いている。東日本の211系は1つだけのはず

どちらも、乗務員室扉のドアノブが高低2つ付いている。東日本の211系は1つだけのはず 熱海駅到着。列車は浜松行きに

熱海駅到着。列車は浜松行きに 清水駅。Kioskブランド

清水駅。Kioskブランド 新しいスマホの超広角レンズにより、正面から全体を撮影できるようになりました

新しいスマホの超広角レンズにより、正面から全体を撮影できるようになりました (再掲)工事開始直後

(再掲)工事開始直後 市章と施設名を表示

市章と施設名を表示 ここからだと死角になる

ここからだと死角になる (再掲)

(再掲)

(再掲)

(再掲)

御弁当(幕の内弁当) 756kcal 税込み880円

御弁当(幕の内弁当) 756kcal 税込み880円

夕日に染まる富士山

夕日に染まる富士山 広角。白飛びしてしまったが、中央奥が富士山

広角。白飛びしてしまったが、中央奥が富士山 2008年11月撮影

2008年11月撮影 これも前日撮影。夕暮れの興津駅ホーム

これも前日撮影。夕暮れの興津駅ホーム

「片手(かたて)」

「片手(かたて)」 「男(おとこ)」

「男(おとこ)」 「女(おんな)」

「女(おんな)」

「そ」は一筆書き

「そ」は一筆書き これだけ石井ゴシック

これだけ石井ゴシック 「神父さんのパイプオルガン」は歌詞と同じく石井ゴ

「神父さんのパイプオルガン」は歌詞と同じく石井ゴ 歌詞と同じくBT1

歌詞と同じくBT1