秋田駅中央改札口の並びの待合室前に、噂のアレが設置されました!

以前の状態。

(再掲)

(再掲)

自由通路に面した待合室前

自由通路に面した待合室前

待合室の自動ドアに向かって右、業務用ドアとの間には、従来は広告が設置されていたが、先週後半頃にソレが置かれた。

飲料の自動販売機が設置された

飲料の自動販売機が設置された

待合室の中には前からあったが、秋田駅自由通路内に(自由通路に面して)初めて自動販売機が設置されたことになる。

「acure※関連記事」とあるから、JR東日本の関連会社「JR東日本ウォータービジネス」の自販機だが、ミョーに図体がでかいし、どこか普通の自販機と違う。

そして通りかかる人の多くが目を向け、写真のように足を止めて見入る人も少なくない。

そう。これこそ、首都圏で話題になっている「次世代自動販売機」。

販売商品は、陳列されるのではなく、47インチの大型液晶ディスプレイに映像で表示され、その画面がタッチパネルになっているのが最大の特徴。

さらに、自販機の前に立つ人の属性(性別とか年齢)を識別しておすすめの商品を提示したり、そのデータを元にマーケティングに活用できる。

2010年8月の品川駅を皮切りに、2012年3月末(って明日か)までに「合計500台を、東京近郊のJR東日本エキナカで展開」することになっていて、数が増えている。

今までにない自販機であるため、公式サイトによれば設置当初は首都圏でも「前に行列(人だかり)ができてい」たそうで、「通常の自販機の約3倍の売上」だったそうだ。

地方での展開については公式サイトには出ておらず、唐突に秋田駅に出現した印象。いつかは秋田にも設置されるかもとは思っていたが、ずいぶん早かった。

秋田の一般の人は、次世代自販機に対してそれほど情報を持っていないはずだが、見かけが違うから「これなんだ?」と気付くのだろうか。

上のテレビとそんなに画面サイズが違わない

上のテレビとそんなに画面サイズが違わない

お客がいない時は、広告的な画面が流れたり、

「顔」になったりする(「秋田なう♪」と言っている)

「顔」になったりする(「秋田なう♪」と言っている)

季節や天候に合わせた内容が表示されるらしい。(遠隔コンテンツ)

前を人が通ると、商品一覧の画面(ストアモード)に切り替わる。

「節電 営業中」から一覧へ変わる瞬間

「節電 営業中」から一覧へ変わる瞬間

この自販機も、JR東日本ウォータービジネスの自販機の特徴である、1台に複数メーカーの商品が入る「ブランドミックス機」。

右下では「こまち15周年」を告知

右下では「こまち15周年」を告知

この機械では特にホットの缶コーヒーが各社勢揃い。他には自販機では珍しいと思われる「スコール」や「レッドブル」もございます。

在庫がなくなった場合、その商品は表示しないようになっているそうで、「売り切れ」表示にはならない。

【31日追記】購入する時は、その商品の画像に触れる。そうするとその画像が拡大表示されるらしい。

上の画像のこまち15周年の下に左右矢印ボタンが表示されていて、それで順送りで選択することもできる模様。高い位置の画像をタッチできない場合を考慮しているのだろう。

なお、従来型のSuica対応自販機でも同様だが、お金を投入するよりも先に商品を選択することができる。

さて、次世代自販機の売りである、おすすめ商品の表示。

劇団ひとり氏が「いつも水(ミネラルウォーター)ばっかり勧められる」と怒っていた。

自販機が判断したその人の属性のほか、その時の時間帯とその時の気温の3要素を元に、すすめる商品を決めている。

おすすめ商品が大きく表示されるのかと思っていたが、実際には、商品一覧の隅に「おすすめ」のアイコンが表示されるだけ。この程度だったらそんなに目障りじゃない。

「おすすめ」マークのデザインも何パターンかあり、時期や属性によって変わるそうだ。

劇団ひとり氏と僕は「属性」としては同じはずだ。

ちょっと寒い日の午後、秋田駅の次世代自販機の前に立ってみると…

おすすめマークが出た!(これがオーソドックスなマーク)

おすすめマークが出た!(これがオーソドックスなマーク)

ホットで2商品「伊藤園 朝の茶事(※伊藤園とJRの共同開発商品)」と「ポッカ アロマックスプレミアムゴールド」、上の写真の外で「レッドブル」の3つを勧めてもらった。

残念ながら、どれもそれほど飲みたいものではなかった。

他の時間に行ったらどうなるのかとか、サングラスやカツラやお面を着けて行ったらどうなるのかとか、気になる。

なお、カメラを構えると「人の顔」と判断できなくなるようで、おすすめマークが消えた。

【4月1日追記】3月28日付朝日新聞秋田版に、「次世代自販機、秋田駅に」としてこの自販機の記事が出ていた。「「おもしろい」と言いながらタッチパネルを押す女子高校生」の写真も掲載。

「午後5時。50代の男性会社員が自販機の前に立つと、ホットコーヒーに「おすすめ」の表示が出た。20代の女性会社員には冷たいお茶やコーンポタージュスープ。自販機上部のセンサーが顔のしわや目の位置などから年代と性別を判断。」

「JR東日本管内に約270台ある」そうで、「JR東日本秋田支社は「新しい買い方を楽しんでほしい」と話」しているとのこと。

【4月22日追記】JR東日本秋田支社の3月16日付プレスリリースによれば、3月19日(月)17時から稼働開始した模様。

※商品補充の模様はこちら

※その後、故障して復旧した。

※2018年9月に、さらに新しい自販機に更新された。

【30日23時10分追記】秋田駅つながりで、閉店したホームのキオスクの続報。※前回の記事

コメントでいただいた情報によれば、店舗が撤去され、3月9日の時点で既に更地になってしまったとのこと。

(再掲)閉店直後

(再掲)閉店直後

3月18日撮影。向こうの階段(アルス改札口に続く北跨線橋)まで見通せる

3月18日撮影。向こうの階段(アルス改札口に続く北跨線橋)まで見通せる

店の中心付近だけ、新たに舗装された。

その後、ここに自動販売機が1台置かれたという話も聞いた。※続きはこちら

以前の状態。

(再掲)

(再掲) 自由通路に面した待合室前

自由通路に面した待合室前待合室入口の真上には、自由通路を向いて音声なしの大画面テレビがNHKによって設置されている。

待合室の中にもNHK総合を放映しているテレビ(音は出る)があるが、それよりでっかい画面。高校野球などスポーツ中継が佳境に入っている時や重大ニュース時は、足を止めて見る人がわりといるが、普段は少ない。

地デジ普及のためにNHKが各地でやっているものだが、ここに必要なのか疑問。

待合室の中にもNHK総合を放映しているテレビ(音は出る)があるが、それよりでっかい画面。高校野球などスポーツ中継が佳境に入っている時や重大ニュース時は、足を止めて見る人がわりといるが、普段は少ない。

地デジ普及のためにNHKが各地でやっているものだが、ここに必要なのか疑問。

待合室の自動ドアに向かって右、業務用ドアとの間には、従来は広告が設置されていたが、先週後半頃にソレが置かれた。

飲料の自動販売機が設置された

飲料の自動販売機が設置された待合室の中には前からあったが、秋田駅自由通路内に(自由通路に面して)初めて自動販売機が設置されたことになる。

「acure※関連記事」とあるから、JR東日本の関連会社「JR東日本ウォータービジネス」の自販機だが、ミョーに図体がでかいし、どこか普通の自販機と違う。

そして通りかかる人の多くが目を向け、写真のように足を止めて見入る人も少なくない。

そう。これこそ、首都圏で話題になっている「次世代自動販売機」。

販売商品は、陳列されるのではなく、47インチの大型液晶ディスプレイに映像で表示され、その画面がタッチパネルになっているのが最大の特徴。

さらに、自販機の前に立つ人の属性(性別とか年齢)を識別しておすすめの商品を提示したり、そのデータを元にマーケティングに活用できる。

2010年8月の品川駅を皮切りに、2012年3月末(って明日か)までに「合計500台を、東京近郊のJR東日本エキナカで展開」することになっていて、数が増えている。

今までにない自販機であるため、公式サイトによれば設置当初は首都圏でも「前に行列(人だかり)ができてい」たそうで、「通常の自販機の約3倍の売上」だったそうだ。

地方での展開については公式サイトには出ておらず、唐突に秋田駅に出現した印象。いつかは秋田にも設置されるかもとは思っていたが、ずいぶん早かった。

秋田の一般の人は、次世代自販機に対してそれほど情報を持っていないはずだが、見かけが違うから「これなんだ?」と気付くのだろうか。

上のテレビとそんなに画面サイズが違わない

上のテレビとそんなに画面サイズが違わないお客がいない時は、広告的な画面が流れたり、

「顔」になったりする(「秋田なう♪」と言っている)

「顔」になったりする(「秋田なう♪」と言っている)季節や天候に合わせた内容が表示されるらしい。(遠隔コンテンツ)

前を人が通ると、商品一覧の画面(ストアモード)に切り替わる。

「節電 営業中」から一覧へ変わる瞬間

「節電 営業中」から一覧へ変わる瞬間この自販機も、JR東日本ウォータービジネスの自販機の特徴である、1台に複数メーカーの商品が入る「ブランドミックス機」。

右下では「こまち15周年」を告知

右下では「こまち15周年」を告知この機械では特にホットの缶コーヒーが各社勢揃い。他には自販機では珍しいと思われる「スコール」や「レッドブル」もございます。

在庫がなくなった場合、その商品は表示しないようになっているそうで、「売り切れ」表示にはならない。

【31日追記】購入する時は、その商品の画像に触れる。そうするとその画像が拡大表示されるらしい。

上の画像のこまち15周年の下に左右矢印ボタンが表示されていて、それで順送りで選択することもできる模様。高い位置の画像をタッチできない場合を考慮しているのだろう。

なお、従来型のSuica対応自販機でも同様だが、お金を投入するよりも先に商品を選択することができる。

さて、次世代自販機の売りである、おすすめ商品の表示。

劇団ひとり氏が「いつも水(ミネラルウォーター)ばっかり勧められる」と怒っていた。

自販機が判断したその人の属性のほか、その時の時間帯とその時の気温の3要素を元に、すすめる商品を決めている。

おすすめ商品が大きく表示されるのかと思っていたが、実際には、商品一覧の隅に「おすすめ」のアイコンが表示されるだけ。この程度だったらそんなに目障りじゃない。

「おすすめ」マークのデザインも何パターンかあり、時期や属性によって変わるそうだ。

劇団ひとり氏と僕は「属性」としては同じはずだ。

ちょっと寒い日の午後、秋田駅の次世代自販機の前に立ってみると…

おすすめマークが出た!(これがオーソドックスなマーク)

おすすめマークが出た!(これがオーソドックスなマーク)ホットで2商品「伊藤園 朝の茶事(※伊藤園とJRの共同開発商品)」と「ポッカ アロマックスプレミアムゴールド」、上の写真の外で「レッドブル」の3つを勧めてもらった。

残念ながら、どれもそれほど飲みたいものではなかった。

他の時間に行ったらどうなるのかとか、サングラスやカツラやお面を着けて行ったらどうなるのかとか、気になる。

なお、カメラを構えると「人の顔」と判断できなくなるようで、おすすめマークが消えた。

【4月1日追記】3月28日付朝日新聞秋田版に、「次世代自販機、秋田駅に」としてこの自販機の記事が出ていた。「「おもしろい」と言いながらタッチパネルを押す女子高校生」の写真も掲載。

「午後5時。50代の男性会社員が自販機の前に立つと、ホットコーヒーに「おすすめ」の表示が出た。20代の女性会社員には冷たいお茶やコーンポタージュスープ。自販機上部のセンサーが顔のしわや目の位置などから年代と性別を判断。」

「JR東日本管内に約270台ある」そうで、「JR東日本秋田支社は「新しい買い方を楽しんでほしい」と話」しているとのこと。

【4月22日追記】JR東日本秋田支社の3月16日付プレスリリースによれば、3月19日(月)17時から稼働開始した模様。

※商品補充の模様はこちら

※その後、故障して復旧した。

※2018年9月に、さらに新しい自販機に更新された。

【30日23時10分追記】秋田駅つながりで、閉店したホームのキオスクの続報。※前回の記事

コメントでいただいた情報によれば、店舗が撤去され、3月9日の時点で既に更地になってしまったとのこと。

(再掲)閉店直後

(再掲)閉店直後 3月18日撮影。向こうの階段(アルス改札口に続く北跨線橋)まで見通せる

3月18日撮影。向こうの階段(アルス改札口に続く北跨線橋)まで見通せる店の中心付近だけ、新たに舗装された。

その後、ここに自動販売機が1台置かれたという話も聞いた。※続きはこちら

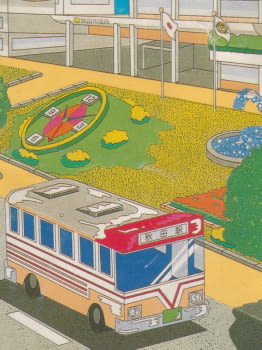

「大森山公園」行き。LEDのデータも変えなきゃいけないことになりますが…【4月1日追記】

「大森山公園」行き。LEDのデータも変えなきゃいけないことになりますが…【4月1日追記】 うっすら雪化粧した仙秋号・宮城交通担当便。分かりにくいが正面のLEDは行き先を表示し、フロントガラスに「仙秋号」と書いた紙を掲出している

うっすら雪化粧した仙秋号・宮城交通担当便。分かりにくいが正面のLEDは行き先を表示し、フロントガラスに「仙秋号」と書いた紙を掲出している 長崎屋から来て中央通りへ入って駅へ向かう上り便。乗客はわずか2名だった

長崎屋から来て中央通りへ入って駅へ向かう上り便。乗客はわずか2名だった 広小路を走る下り便

広小路を走る下り便 五丁目橋交差点で南大通りから土手長町へ入る下り便

五丁目橋交差点で南大通りから土手長町へ入る下り便 秋田運河対岸から見た秋田営業所内。緑のバスに混ざって宮交の高速バスが3台並んでお休み中

秋田運河対岸から見た秋田営業所内。緑のバスに混ざって宮交の高速バスが3台並んでお休み中 南大通りを走る仙秋号

南大通りを走る仙秋号

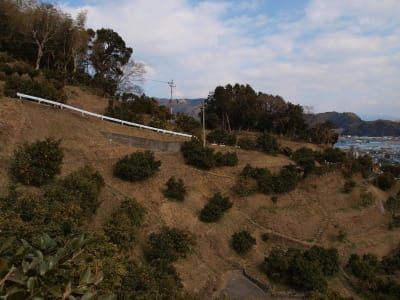

針葉樹があったりする山道

針葉樹があったりする山道

大きな木はヤマモモ

大きな木はヤマモモ 「清見(きよみ)」原木

「清見(きよみ)」原木 5種類ほど、1切れずつ食べさせてもらえた

5種類ほど、1切れずつ食べさせてもらえた ハッサク

ハッサク

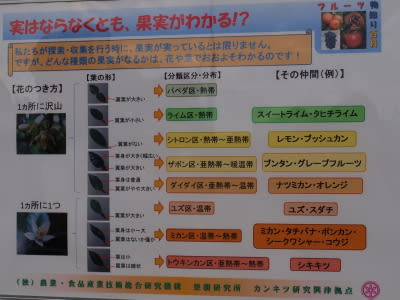

ウンシュウミカンは温度・湿度とも低め

ウンシュウミカンは温度・湿度とも低め まさに「みかんの花咲く丘」(写真は「文旦の実る丘」ですが)

まさに「みかんの花咲く丘」(写真は「文旦の実る丘」ですが) 小さめの緑看板

小さめの緑看板 雪がすごいけど、工事前

雪がすごいけど、工事前 工事途中(3月上旬)

工事途中(3月上旬) 杉の板が運び込まれる

杉の板が運び込まれる 完成

完成 “天井板”っぽい

“天井板”っぽい 竿縁(さおぶち)天井

竿縁(さおぶち)天井 目透し(めすかし)天井

目透し(めすかし)天井 格(ごう)天井

格(ごう)天井 裏側(大屋根・公営駐車場側)から見る

裏側(大屋根・公営駐車場側)から見る 仲小路・明徳館ビル前から西を見る

仲小路・明徳館ビル前から西を見る (

( (

( 現在

現在 中に立ち入りできる!(広小路側)

中に立ち入りできる!(広小路側) 背後が広小路

背後が広小路 角度を変えて。右奥が古川堀反通りの秋田カトリック教会

角度を変えて。右奥が古川堀反通りの秋田カトリック教会 造り付けのウッドデッキと違和感なく溶け込んでいる

造り付けのウッドデッキと違和感なく溶け込んでいる コンクリートより左がデッキ

コンクリートより左がデッキ こうなっている

こうなっている 東方向

東方向 北側の眺め。ぐるりと建物に囲まれているのが分かる

北側の眺め。ぐるりと建物に囲まれているのが分かる デッキ側から広小路・木内方向を見る

デッキ側から広小路・木内方向を見る これでは斜めになった砂場です

これでは斜めになった砂場です 手前が広小路、左が古川堀反通り

手前が広小路、左が古川堀反通り 千秋トンネル東側から。上の茶色い建物が明徳小

千秋トンネル東側から。上の茶色い建物が明徳小 明徳小の先代校舎。(1980年10月10日発行広報あきた826号より)

明徳小の先代校舎。(1980年10月10日発行広報あきた826号より) (再掲)秋田市立中央図書館明徳館

(再掲)秋田市立中央図書館明徳館 左が千秋トンネルの通り、正面奥が明徳小

左が千秋トンネルの通り、正面奥が明徳小 数年前に御隅櫓から見た明徳小

数年前に御隅櫓から見た明徳小 明徳小学校校舎

明徳小学校校舎 千秋公園からグラウンド越しに見る明徳小

千秋公園からグラウンド越しに見る明徳小 この学校は?

この学校は? ベランダのない側の壁は、真っ白

ベランダのない側の壁は、真っ白 柵の外側が千秋トンネルの掘割。その向こうの木々が彌高神社付近の裏面

柵の外側が千秋トンネルの掘割。その向こうの木々が彌高神社付近の裏面

階段を下りて振り返る

階段を下りて振り返る 階段の上から西を望む

階段の上から西を望む 3月上旬撮影

3月上旬撮影 待合室入口。左にエアコンの室外機が見える

待合室入口。左にエアコンの室外機が見える 「暖房使用により ドアの閉じめにご協力お願いします」

「暖房使用により ドアの閉じめにご協力お願いします」 http://community.travel.yahoo.co.jp/mymemo/jreast_akita/blog/126372.html

http://community.travel.yahoo.co.jp/mymemo/jreast_akita/blog/126372.html 文面に注目

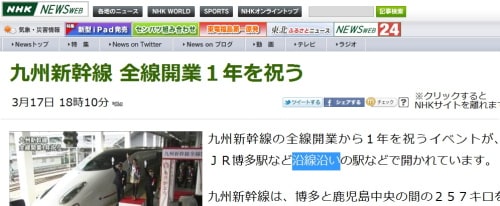

文面に注目 NHKのニュースサイト

NHKのニュースサイト 「沿線沿い」って、おかしくありません?

「沿線沿い」って、おかしくありません? 3月16日19時40分アップの静岡放送局のニュース

3月16日19時40分アップの静岡放送局のニュース 対岸の新屋栗田町・元町側から。正面に見えるのが上流側の堆雪場

対岸の新屋栗田町・元町側から。正面に見えるのが上流側の堆雪場 まだこんなに残っている

まだこんなに残っている 新しい秋田銀行新屋支店

新しい秋田銀行新屋支店 県道56号・日吉神社側から保存樹の松越しに

県道56号・日吉神社側から保存樹の松越しに 新屋駅側から旧新屋駅前支店

新屋駅側から旧新屋駅前支店 この建物はどうなるのか

この建物はどうなるのか 新屋表町の通り、新屋元町の旧新屋支店も同じ状態

新屋表町の通り、新屋元町の旧新屋支店も同じ状態 掲示板もロゴや文字が剥がされ、移転の案内があるだけ

掲示板もロゴや文字が剥がされ、移転の案内があるだけ 郵便局のすぐ隣

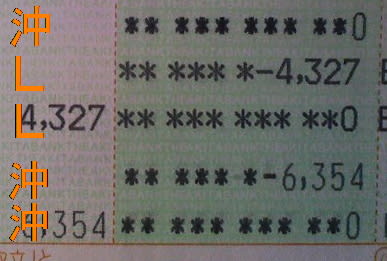

郵便局のすぐ隣 上の行からOKI・Leadus・Leadus・OKI・OKIのATMで記帳

上の行からOKI・Leadus・Leadus・OKI・OKIのATMで記帳

秋銀のとほぼ同型のATM。左がOKI、右がLeadus(いずれもメーカーサイトより)

秋銀のとほぼ同型のATM。左がOKI、右がLeadus(いずれもメーカーサイトより) 中型車いすゞエルガミオの寸詰まり版

中型車いすゞエルガミオの寸詰まり版 「フリー乗降バス バス停以外で停車する事があります」

「フリー乗降バス バス停以外で停車する事があります」 独特の動きをする中ドア

独特の動きをする中ドア (再掲)

(再掲) こうなってしまった

こうなってしまった 秋田市役所と花時計 ※積雪対策のため針が外されています

秋田市役所と花時計 ※積雪対策のため針が外されています

(

( (

( (再掲)現庁舎完成時に秋田銀行から寄贈された池

(再掲)現庁舎完成時に秋田銀行から寄贈された池 後ろが「友情の鐘」 ※さらに後ろの旗は大震災追悼の半旗

後ろが「友情の鐘」 ※さらに後ろの旗は大震災追悼の半旗

小さな果実はスダチ

小さな果実はスダチ ヒョウカンだって

ヒョウカンだって ユゲヒョウカン

ユゲヒョウカン いろんなカンキツが実る道。中央がユゲヒョウカン

いろんなカンキツが実る道。中央がユゲヒョウカン でっかくて黄色いのは…

でっかくて黄色いのは… オオタチバナ?

オオタチバナ? 「平戸文旦」

「平戸文旦」 支えなしで自力でなっているようだ

支えなしで自力でなっているようだ まだ上に園地があり、竹やぶや針葉樹もある

まだ上に園地があり、竹やぶや針葉樹もある 右下から登って来ました

右下から登って来ました 向こうにうっすら見えるのは、伊豆半島か

向こうにうっすら見えるのは、伊豆半島か 小さい木はバロチンベルガモット

小さい木はバロチンベルガモット

こちらはただのベルガモット

こちらはただのベルガモット 最近たまに売られているマイヤーレモン

最近たまに売られているマイヤーレモン ごつごつしたラフレモン

ごつごつしたラフレモン スイートライム

スイートライム でーん

でーん 地面につきそう

地面につきそう B工区側からC工区を見る。右が新国道方向

B工区側からC工区を見る。右が新国道方向 交差点を背に通行止め部分(奥が北)

交差点を背に通行止め部分(奥が北) 西側から。奥が新国道、右がB工区、左が未開通のC工区

西側から。奥が新国道、右がB工区、左が未開通のC工区 通行止め部分からB工区を見る

通行止め部分からB工区を見る

なんとも不思議な形状(点灯していないように見えるのは、カメラのシャッタースピードの都合)

なんとも不思議な形状(点灯していないように見えるのは、カメラのシャッタースピードの都合) 横から見ても不思議

横から見ても不思議 「歩車分離時間別運用」

「歩車分離時間別運用」 東隣の交差点。奥が新しい道の交差点

東隣の交差点。奥が新しい道の交差点 新しい交差点から既存交差点(赤丸)を見る

新しい交差点から既存交差点(赤丸)を見る

このように

このように 青だけ視角制限

青だけ視角制限 上が北

上が北

下流方向を見る。左は堆雪場の雪山

下流方向を見る。左は堆雪場の雪山 以前(昨年5月)はこうだった

以前(昨年5月)はこうだった 現在はこうなっている

現在はこうなっている

空と同化して分かりにくいですが

空と同化して分かりにくいですが 表から見ると、ゴツイ

表から見ると、ゴツイ

青灯だけが視角制限

青灯だけが視角制限 板は17枚かな?

板は17枚かな? 堤防の下・雄物新橋側から

堤防の下・雄物新橋側から 堤防の上の道から

堤防の上の道から

これなのですが

これなのですが

横から見ると分かるでしょうか

横から見ると分かるでしょうか この時は売り切れていました

この時は売り切れていました 「祝15周年! こまちらし」

「祝15周年! こまちらし」 厚紙製のパッケージは、裏面にも桜と水引がデザインされている。

厚紙製のパッケージは、裏面にも桜と水引がデザインされている。 きれいでかわいい

きれいでかわいい 箸袋もこまちをデザイン

箸袋もこまちをデザイン 箸袋裏側とカードの中身

箸袋裏側とカードの中身 これが正規の向きのようです

これが正規の向きのようです

桜の花が載った白いまんじゅう

桜の花が載った白いまんじゅう あんこはピンク色で桜の葉入り

あんこはピンク色で桜の葉入り

(再掲)

(再掲) 【4月11日画像追加】かろうじて写っている写真がありました(2012年2月撮影)

【4月11日画像追加】かろうじて写っている写真がありました(2012年2月撮影)

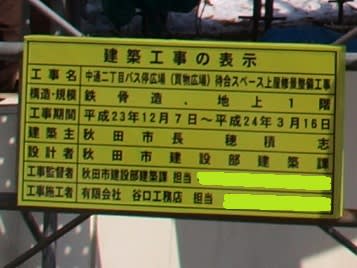

2列目、2~5番乗り場

2列目、2~5番乗り場 いちばん奥の4列目、10~13番乗り場

いちばん奥の4列目、10~13番乗り場 3列目、6~9番乗り場

3列目、6~9番乗り場 手前の1列は1番乗り場だけで余裕ある配置

手前の1列は1番乗り場だけで余裕ある配置

(いずれも再掲)

(いずれも再掲) これは「140」ですが…

これは「140」ですが…