昨日あたりから今週末くらいまで、この冬最強の寒波がやって来ていて、新潟県など各地で大雪になっている。2006年の豪雪を上回りそうな所もある。

東北地方では積雪が青森市で約130センチ、1メートルを超えることは少ない弘前市でも100センチ超となって豪雪対策本部が設置された。

秋田県北部の北秋田市鷹巣(旧・鷹巣町=北秋田市中心部)では積雪が平年の2倍超の131センチ、秋田市雄和(旧・雄和町)では最低気温がマイナス13.0度と、観測記録を更新した(いずれも30日)。

※ただし、両地点とも観測開始が比較的最近(鷹巣が1979年、雄和が2003年)だそう。

秋田市中心部では、積雪30センチ、昨日の最低気温はマイナス8.3度(通常と比べればかなり寒いけど)、今日は真冬日で時折激しく吹雪いたものの、他地域を思えば、特別厳しいとも言えない。

2006年の豪雪は一度にどっと雪が降って大変だったが以後はあまり増えなかった。今季は、じわじわと増えて気がつけば大雪で、それが低温で融けずに残っているという、違った大変さがあるように感じている。(今のところの秋田市では)

でもやっぱり平年以上の寒さなので、寒い!

川が凍結している所がある。(川の水面付近だけが凍っているものと思われ、流れが完全に止まっているわけではない。)

まずは秋田市中心部を流れる旭川。川反付近でも一部凍っているし、少し下流の旭南・楢山地区でも。(この記事冒頭の写真も同じ場所から撮影。奥の山は太平山)

筋状に白くなり、一部茶色い

筋状に白くなり、一部茶色い

ここは凍結というより、川に投棄された雪が融けずに溜まっている状態だろうか。

川に雪を捨てるのは、洪水や汚染の原因でやるべきではないが、安全な道路通行を確保するという意味では…

さらに少し下って、イオン秋田中央店(旧・秋田サティ)裏側の旭川と太平川の合流点を、新国道に架かる「旭橋」から見る。

(再掲)昨年6月に増水した時

(再掲)昨年6月に増水した時

現在

現在

左の旭川・右の太平川とも、合流部分に薄く氷が張っている。

そして、秋田県一の大河、雄物川(おものがわ)でも。

秋田大橋から下流を見る。向こうの橋が雄物新橋、左側の岸が新屋地区

秋田大橋から下流を見る。向こうの橋が雄物新橋、左側の岸が新屋地区

秋田大橋下流の新屋側の岸付近が凍っている

秋田大橋下流の新屋側の岸付近が凍っている

川底が見えるので、あまり深くなくて流れが淀み気味の部分なのだろうか。

毎年見ているわけではないが、たしか2000年1月には、秋田大橋上流側でもっと派手に凍結していた。

さて、秋田大橋たもとの交差点の歩道。

若干画像を暗くしています

若干画像を暗くしています

歩道と車道の境には、車道から寄せられた雪が積み上げられ、あたかもガードレールのようになっている。

それは、バス停や横断歩道・交差点の部分でも、同じこと。車道の除雪車はあくまでも車道の雪を寄せる作業をしているので、歩道側に容赦なく雪を寄せていく。

そのままでは、歩行者は雪山を乗り越えて横断やバスに乗り降りしなければならない。

基本的には、そうした部分は近隣の住民・企業が雪山を部分的に崩して、通行できるようにすることになる。ボランティアなわけだ。(バス会社や道路管理者が除雪する場合もあるようだ)

上の写真の交差点では、左方向へ道路を横断する部分は、しっかり雪が寄せられている(赤矢印)。

それなのに、直進して横断する部分は、雪山になっていて、横断しづらい。(赤い×××部分)なお、向かい側は寄せられていた。

以前も書いたが、対岸の交差点付近では、歩道の除雪がされていない状態だった。橋のたもとだから、沿道に家も企業もなく、寄せる人がいないのだろう。

それに、ここは県道と市道が交わる交差点だから、両者の連携や分担がうまくできていないのかもしれない。

ここを歩いて通る人は多くはないが、それなりにいるのに。

話が逸れるけど、27日には、秋田市仁井田地区の田んぼ近くの県道の歩道を歩いて下校していた小学生が、雪に埋まるという出来事もあった。幸い反対側を歩いていた人が気づいてすぐに救助して大事には至らず、後日充分な排雪作業がされたそうだが、危ないところだった。

それを受けて、秋田放送のテレビニュースで県に取材していたが「従来は車道のパトロールを中心に行なっていた。県だけで歩道まで全部を把握できないので、住民が気づいたことがあれば知らせてほしい」といったことを話していた。

26日までの段階で秋田市役所に除雪に関する苦情・要望が4400件も寄せられたというが、その一方で、このように見過ごされてしまった箇所もあったことになる。(仁井田の件は県道なので道路管理者が異なるが、どちらにしても住民や道路利用者は気づかなかったということだ)

秋田大橋付近は人が埋もれるような危険性はなく、優先度が低いけれど同じことだと思う。クルマばかりでなく、もうちょっと歩行者が利用しやすい道路になってほしい。

以前から言っているが、道路管理者はもっと気を配ってほしいし、我々一般住民・道路利用者側も公共物にもっと関心を持ち、気づいたことはどんどん伝えるべきだと思う。

歩道の積雪状況の把握あるいは実際の除雪作業に関しては、例えば町内会や企業などと一種の“協定”を結んで見回りや除雪をしてもらうとか、「手が空いたら除雪してね」と要所要所にスコップを置く(富山県の「雪と汗のひとかき運動」や弘前市など先例あり)とか、積極的に住民参加を求めることも必要ではないだろうか。

【2月1日追記】先日、外旭川地区では、住民総出で地域内の通学路の歩道などの除雪作業を行ったそうだ(小学校前の「神田」バス停近辺などの狭い道だと思われる)。恒例行事になっているようだが、こうした動きまではいかなくても、住民が地元の歩行空間についてもっと関心を持つべきだと思う。

実は僕も秋田大橋を歩いて渡りました。しかも2回。上流側と下流側の歩道をそれぞれ。

秋田大橋は(というか秋田の海に近い橋はどこも)、下流側の歩道には防風のための板が設置されている。そのため、上流側より下流側の方が風を感じず、積雪も若干少なく、明らかに歩きやすかった。

ただし、特に両岸(橋のたもと)近くでは、風が強くて雪が飛ばされ、透明な氷が路面に張る「ブラックアイスバーン」状態の部分があったので、足元には充分注意。

話が変わって、こちらの記事などで紹介したように、雪に埋もれても発見しやすいよう、雪国では、冬場に消火栓に目印の旗を立てる。

秋田市でも、この冬も旗が立っているが、若干の変化が見られる。

この旗ですが

この旗ですが

従来の毛筆で「消火栓」と書かれた旗ではないものが、一部で使われているのだ。同じく赤い布に白文字だけど、

「設置は義務です 住宅用火災警報器」

「設置は義務です 住宅用火災警報器」

感覚としては、秋田市内の消火栓の半数程度がこの旗に替わった感じ。

従来の旗は木綿製だと思われるが、これは化学繊維系っぽい。

旗の上辺には“骨”のような細い棒が入っていて、風がなくても旗が広がって見える(一部骨がないものもある【3月1日追記】土崎消防署管内では骨がないようだ。秋田・城東両消防署管内は骨あり)。竿は従来のものを使っているようだ。

この火災警報器啓発の旗は、ガソリンや灯油などを扱う秋田市内の335事業所で作る「秋田市防火安全協会」が500枚作って、秋田市に寄贈したもの。

秋田市東通の城東消防署前。とてもきれいに除雪されている

秋田市東通の城東消防署前。とてもきれいに除雪されている

消防署の前に消火栓があり、そこにもその旗が。

別に「消火栓」の看板も立っているし、そもそも消防署の前なんだから、看板も旗もいらないような気もしますけど…

※旗についてのその後の状況(リンク先後半)

明日から2月。

秋田市の気象データの平年値(1981~2010年の30年間)によれば、年間で積雪が最大なのが2月4日~5日の20センチ、気温が最低になるのは、平均気温が1月26日~2月1日のマイナス0.3度、最低気温が1月28日~2月4日のマイナス2.9度、最高気温が1月24日~2月1日の2.4度と、いずれも今頃から2月上旬にかけてが“底”。

明日も荒れ模様の予報だけど、立春を過ぎれば、暦どおりに少しずつ春に向かっていくことでしょう。

【2月1日】翌1日は気温が上がって強風が吹き(秋田市で最高気温3.8度、最大瞬間風速30.5m/s)、鉄道や航空の便が乱れ、秋田市では信号機が落下し、南秋田郡では電線が切れて停電。他にも内陸の仙北市の玉川温泉で雪崩が発生するなど、非常に荒れた天候になった。

東北地方では積雪が青森市で約130センチ、1メートルを超えることは少ない弘前市でも100センチ超となって豪雪対策本部が設置された。

秋田県北部の北秋田市鷹巣(旧・鷹巣町=北秋田市中心部)では積雪が平年の2倍超の131センチ、秋田市雄和(旧・雄和町)では最低気温がマイナス13.0度と、観測記録を更新した(いずれも30日)。

※ただし、両地点とも観測開始が比較的最近(鷹巣が1979年、雄和が2003年)だそう。

秋田市中心部では、積雪30センチ、昨日の最低気温はマイナス8.3度(通常と比べればかなり寒いけど)、今日は真冬日で時折激しく吹雪いたものの、他地域を思えば、特別厳しいとも言えない。

2006年の豪雪は一度にどっと雪が降って大変だったが以後はあまり増えなかった。今季は、じわじわと増えて気がつけば大雪で、それが低温で融けずに残っているという、違った大変さがあるように感じている。(今のところの秋田市では)

でもやっぱり平年以上の寒さなので、寒い!

川が凍結している所がある。(川の水面付近だけが凍っているものと思われ、流れが完全に止まっているわけではない。)

まずは秋田市中心部を流れる旭川。川反付近でも一部凍っているし、少し下流の旭南・楢山地区でも。(この記事冒頭の写真も同じ場所から撮影。奥の山は太平山)

筋状に白くなり、一部茶色い

筋状に白くなり、一部茶色いここは凍結というより、川に投棄された雪が融けずに溜まっている状態だろうか。

川に雪を捨てるのは、洪水や汚染の原因でやるべきではないが、安全な道路通行を確保するという意味では…

さらに少し下って、イオン秋田中央店(旧・秋田サティ)裏側の旭川と太平川の合流点を、新国道に架かる「旭橋」から見る。

(再掲)昨年6月に増水した時

(再掲)昨年6月に増水した時 現在

現在左の旭川・右の太平川とも、合流部分に薄く氷が張っている。

そして、秋田県一の大河、雄物川(おものがわ)でも。

秋田大橋から下流を見る。向こうの橋が雄物新橋、左側の岸が新屋地区

秋田大橋から下流を見る。向こうの橋が雄物新橋、左側の岸が新屋地区 秋田大橋下流の新屋側の岸付近が凍っている

秋田大橋下流の新屋側の岸付近が凍っている川底が見えるので、あまり深くなくて流れが淀み気味の部分なのだろうか。

毎年見ているわけではないが、たしか2000年1月には、秋田大橋上流側でもっと派手に凍結していた。

さて、秋田大橋たもとの交差点の歩道。

若干画像を暗くしています

若干画像を暗くしています歩道と車道の境には、車道から寄せられた雪が積み上げられ、あたかもガードレールのようになっている。

それは、バス停や横断歩道・交差点の部分でも、同じこと。車道の除雪車はあくまでも車道の雪を寄せる作業をしているので、歩道側に容赦なく雪を寄せていく。

そのままでは、歩行者は雪山を乗り越えて横断やバスに乗り降りしなければならない。

基本的には、そうした部分は近隣の住民・企業が雪山を部分的に崩して、通行できるようにすることになる。ボランティアなわけだ。(バス会社や道路管理者が除雪する場合もあるようだ)

上の写真の交差点では、左方向へ道路を横断する部分は、しっかり雪が寄せられている(赤矢印)。

それなのに、直進して横断する部分は、雪山になっていて、横断しづらい。(赤い×××部分)なお、向かい側は寄せられていた。

以前も書いたが、対岸の交差点付近では、歩道の除雪がされていない状態だった。橋のたもとだから、沿道に家も企業もなく、寄せる人がいないのだろう。

それに、ここは県道と市道が交わる交差点だから、両者の連携や分担がうまくできていないのかもしれない。

ここを歩いて通る人は多くはないが、それなりにいるのに。

話が逸れるけど、27日には、秋田市仁井田地区の田んぼ近くの県道の歩道を歩いて下校していた小学生が、雪に埋まるという出来事もあった。幸い反対側を歩いていた人が気づいてすぐに救助して大事には至らず、後日充分な排雪作業がされたそうだが、危ないところだった。

それを受けて、秋田放送のテレビニュースで県に取材していたが「従来は車道のパトロールを中心に行なっていた。県だけで歩道まで全部を把握できないので、住民が気づいたことがあれば知らせてほしい」といったことを話していた。

26日までの段階で秋田市役所に除雪に関する苦情・要望が4400件も寄せられたというが、その一方で、このように見過ごされてしまった箇所もあったことになる。(仁井田の件は県道なので道路管理者が異なるが、どちらにしても住民や道路利用者は気づかなかったということだ)

秋田大橋付近は人が埋もれるような危険性はなく、優先度が低いけれど同じことだと思う。クルマばかりでなく、もうちょっと歩行者が利用しやすい道路になってほしい。

以前から言っているが、道路管理者はもっと気を配ってほしいし、我々一般住民・道路利用者側も公共物にもっと関心を持ち、気づいたことはどんどん伝えるべきだと思う。

歩道の積雪状況の把握あるいは実際の除雪作業に関しては、例えば町内会や企業などと一種の“協定”を結んで見回りや除雪をしてもらうとか、「手が空いたら除雪してね」と要所要所にスコップを置く(富山県の「雪と汗のひとかき運動」や弘前市など先例あり)とか、積極的に住民参加を求めることも必要ではないだろうか。

【2月1日追記】先日、外旭川地区では、住民総出で地域内の通学路の歩道などの除雪作業を行ったそうだ(小学校前の「神田」バス停近辺などの狭い道だと思われる)。恒例行事になっているようだが、こうした動きまではいかなくても、住民が地元の歩行空間についてもっと関心を持つべきだと思う。

実は僕も秋田大橋を歩いて渡りました。しかも2回。上流側と下流側の歩道をそれぞれ。

秋田大橋は(というか秋田の海に近い橋はどこも)、下流側の歩道には防風のための板が設置されている。そのため、上流側より下流側の方が風を感じず、積雪も若干少なく、明らかに歩きやすかった。

ただし、特に両岸(橋のたもと)近くでは、風が強くて雪が飛ばされ、透明な氷が路面に張る「ブラックアイスバーン」状態の部分があったので、足元には充分注意。

話が変わって、こちらの記事などで紹介したように、雪に埋もれても発見しやすいよう、雪国では、冬場に消火栓に目印の旗を立てる。

秋田市でも、この冬も旗が立っているが、若干の変化が見られる。

この旗ですが

この旗ですが従来の毛筆で「消火栓」と書かれた旗ではないものが、一部で使われているのだ。同じく赤い布に白文字だけど、

「設置は義務です 住宅用火災警報器」

「設置は義務です 住宅用火災警報器」感覚としては、秋田市内の消火栓の半数程度がこの旗に替わった感じ。

従来の旗は木綿製だと思われるが、これは化学繊維系っぽい。

旗の上辺には“骨”のような細い棒が入っていて、風がなくても旗が広がって見える(一部骨がないものもある【3月1日追記】土崎消防署管内では骨がないようだ。秋田・城東両消防署管内は骨あり)。竿は従来のものを使っているようだ。

この火災警報器啓発の旗は、ガソリンや灯油などを扱う秋田市内の335事業所で作る「秋田市防火安全協会」が500枚作って、秋田市に寄贈したもの。

秋田市東通の城東消防署前。とてもきれいに除雪されている

秋田市東通の城東消防署前。とてもきれいに除雪されている消防署の前に消火栓があり、そこにもその旗が。

別に「消火栓」の看板も立っているし、そもそも消防署の前なんだから、看板も旗もいらないような気もしますけど…

※旗についてのその後の状況(リンク先後半)

明日から2月。

秋田市の気象データの平年値(1981~2010年の30年間)によれば、年間で積雪が最大なのが2月4日~5日の20センチ、気温が最低になるのは、平均気温が1月26日~2月1日のマイナス0.3度、最低気温が1月28日~2月4日のマイナス2.9度、最高気温が1月24日~2月1日の2.4度と、いずれも今頃から2月上旬にかけてが“底”。

明日も荒れ模様の予報だけど、立春を過ぎれば、暦どおりに少しずつ春に向かっていくことでしょう。

【2月1日】翌1日は気温が上がって強風が吹き(秋田市で最高気温3.8度、最大瞬間風速30.5m/s)、鉄道や航空の便が乱れ、秋田市では信号機が落下し、南秋田郡では電線が切れて停電。他にも内陸の仙北市の玉川温泉で雪崩が発生するなど、非常に荒れた天候になった。

(再掲)車両側は青なのに車は来ず、歩行者は待たされて信号無視してしまう人も

(再掲)車両側は青なのに車は来ず、歩行者は待たされて信号無視してしまう人も (再掲)

(再掲) 1基につきLEDが8個

1基につきLEDが8個 「Panasonic」ロゴ

「Panasonic」ロゴ (再掲)

(再掲) こうなっていた

こうなっていた 何やら地下道の中から…

何やら地下道の中から…

底で何やら

底で何やら ちょろちょろと排水

ちょろちょろと排水

美短の前の交差点(右奥が秋田大橋方向)

美短の前の交差点(右奥が秋田大橋方向) 新屋駅側入口(左後ろはパチンコ屋)

新屋駅側入口(左後ろはパチンコ屋) いろんな町内名のテントが並ぶのが、地域のおまつりらしい

いろんな町内名のテントが並ぶのが、地域のおまつりらしい 奥には本物の(大きな)かまくら。手前の電飾はなぜかハート型。トナカイの電飾もありました…

奥には本物の(大きな)かまくら。手前の電飾はなぜかハート型。トナカイの電飾もありました… 色付き!(奥は昨年もあったロッカー式かまくら)

色付き!(奥は昨年もあったロッカー式かまくら) そびえる雪山

そびえる雪山 雪山に無造作に置かれたかまくらもまた一興

雪山に無造作に置かれたかまくらもまた一興 積み上げ密集ミニかまくら(冒頭の写真も同じ場所)

積み上げ密集ミニかまくら(冒頭の写真も同じ場所) 今年のミニかまくら

今年のミニかまくら 倉庫棟から美短方面

倉庫棟から美短方面 残念

残念 これ

これ 美短「サークルプラザ」。右の建物がレストハウス

美短「サークルプラザ」。右の建物がレストハウス 今日の昼に本荘から来たバス

今日の昼に本荘から来たバス おそらく直前の運行は後部だった側は真っ白(窓部分は雪を払ったと思われる)

おそらく直前の運行は後部だった側は真っ白(窓部分は雪を払ったと思われる) 大館からやって来た上り電車の後部

大館からやって来た上り電車の後部

分厚い!

分厚い! 手前が大館発の車両、先(奥)が青森から来た車両

手前が大館発の車両、先(奥)が青森から来た車両 窓から車体につらら(?)が

窓から車体につらら(?)が 「フレッシュランチ 白桃&ミルククリーム」1包装当たり241kcal

「フレッシュランチ 白桃&ミルククリーム」1包装当たり241kcal ちょっと偏って見えますが、食べるとそんなではない

ちょっと偏って見えますが、食べるとそんなではない 「あきた大好き! 秋田の大判焼き風パン」チョコ292kcalとクリーム276kcal

「あきた大好き! 秋田の大判焼き風パン」チョコ292kcalとクリーム276kcal 形は大判焼きっぽい(サイズは2~3回りくらい大きく、表面はガサついている)

形は大判焼きっぽい(サイズは2~3回りくらい大きく、表面はガサついている) クリームが偏ってます。右手前は単3電池

クリームが偏ってます。右手前は単3電池 「もちもちドーナツ クリーム」267kacl

「もちもちドーナツ クリーム」267kacl 雪景色の家並みの向こうに太平山と青空

雪景色の家並みの向こうに太平山と青空 例年、太平山本体よりも左側の峰の方が雪が多い

例年、太平山本体よりも左側の峰の方が雪が多い 手前の高いアンテナタワーとその左下がNHK

手前の高いアンテナタワーとその左下がNHK 雪をかぶっている(このくらいの量なら、払えばよさそうだが)

雪をかぶっている(このくらいの量なら、払えばよさそうだが) 明田地下道東側

明田地下道東側 北都銀行本店前の歩道橋から秋田駅方向

北都銀行本店前の歩道橋から秋田駅方向 歩道で工事中

歩道で工事中 2005年2月撮影の解体中の山王中学校旧校舎。奥に現校舎が見えている

2005年2月撮影の解体中の山王中学校旧校舎。奥に現校舎が見えている ハウス食品のサイトより

ハウス食品のサイトより Googleマップより。黄色い道が県道、それ以外が市道

Googleマップより。黄色い道が県道、それ以外が市道 南側から。奥が大学病院

南側から。奥が大学病院

「大学病院入口」

「大学病院入口」 同じく南から

同じく南から これは30センチの信号機。縦型最初期の古いタイプだと思われる

これは30センチの信号機。縦型最初期の古いタイプだと思われる 「秋田大学付属病院」

「秋田大学付属病院」 現在はこのような道路配置

現在はこのような道路配置 20年ほど前(?)までは、このような道路配置だった

20年ほど前(?)までは、このような道路配置だった 「広面小南」

「広面小南」 秋田駅に向かうバス

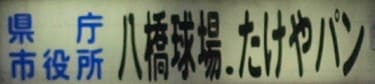

秋田駅に向かうバス 「県庁市役所 八橋球場.たけやパン」!!

「県庁市役所 八橋球場.たけやパン」!! 県立プール行きになりました

県立プール行きになりました 行き先表示回転中

行き先表示回転中 「秋田温泉」

「秋田温泉」 「楢山大回」

「楢山大回」 「有楽町 牛島 二ツ屋」

「有楽町 牛島 二ツ屋」 小さいけど「国民の森」

小さいけど「国民の森」 「雄和町役場」

「雄和町役場」 見づらいけれど「鵜養・殿渕」

見づらいけれど「鵜養・殿渕」

「ユフォーレ」/「小平岱」

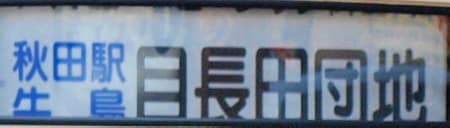

「ユフォーレ」/「小平岱」 「牛島 目長田団地」

「牛島 目長田団地」 「新国道 千秋トンネル 大学病院・経法大附高」

「新国道 千秋トンネル 大学病院・経法大附高」 「県庁 茨島 南高校・御所野」

「県庁 茨島 南高校・御所野」 「スクール」

「スクール」 「御野場団地 附小 北高 秋工 秋高入口」。青文字の「スクール」がやや左に寄っている

「御野場団地 附小 北高 秋工 秋高入口」。青文字の「スクール」がやや左に寄っている さっきのと似てるけど

さっきのと似てるけど 分かりやすいようで分かりにくいような…

分かりやすいようで分かりにくいような… (

( 何だ?

何だ? (再掲)「710 大町 西部サービスセンター」

(再掲)「710 大町 西部サービスセンター」 上は正常、下はごそっと消灯

上は正常、下はごそっと消灯 (再掲)

(再掲) 信号機のそばで工事中

信号機のそばで工事中 ボロボロに見えても、固定はしっかりしていたようで、取りづらそう

ボロボロに見えても、固定はしっかりしていたようで、取りづらそう むむ!

むむ! 「大町五丁目」の新しい表示板が付いていた!!

「大町五丁目」の新しい表示板が付いていた!! 新しい表示板

新しい表示板 (

( 大町通り側

大町通り側 竿燈大通り

竿燈大通り 大町東地下道

大町東地下道 通行止め

通行止め わざわざ雪を寄せた模様

わざわざ雪を寄せた模様 別の箱。右は東北電力の機器らしいが塗装しないのかな

別の箱。右は東北電力の機器らしいが塗装しないのかな ポストより高い雪山

ポストより高い雪山 完全に埋もれている!(矢印が目印の旗)

完全に埋もれている!(矢印が目印の旗) 今から着工しても、年度内に間に合うだろうか?

今から着工しても、年度内に間に合うだろうか? 敷地内には放置された(?)トラック

敷地内には放置された(?)トラック 川尻へ。左が市立秋田総合病院

川尻へ。左が市立秋田総合病院 川尻総社通り

川尻総社通り 船場町付近

船場町付近 勝平交番

勝平交番

雄物川右岸河川敷・雄物新橋の「雪捨場」(堤防から撮影)

雄物川右岸河川敷・雄物新橋の「雪捨場」(堤防から撮影) 続々と雪が搬入される

続々と雪が搬入される 雪捨て行列

雪捨て行列 手前の川の一部が凍っている?

手前の川の一部が凍っている? 途中のホームセンターの巨大つらら

途中のホームセンターの巨大つらら

刈穂橋の歩道は雪で高くなり欄干が低く感じる。左奥にうっすらと太平山が見えていた

刈穂橋の歩道は雪で高くなり欄干が低く感じる。左奥にうっすらと太平山が見えていた

いすゞ・264号車。1991年度導入/日野・241号車。1990年度導入(写真の色合いがややおかしいです)

いすゞ・264号車。1991年度導入/日野・241号車。1990年度導入(写真の色合いがややおかしいです) 121号車。1994年度導入

121号車。1994年度導入

230号車。1989年度導入/293号車。1993年度導入

230号車。1989年度導入/293号車。1993年度導入 132号車。1995年度導入(ちょっと珍しい西口発明田経由桜ガ丘行き)

132号車。1995年度導入(ちょっと珍しい西口発明田経由桜ガ丘行き)

233号車。1989年度導入/135号車。1996年度導入

233号車。1989年度導入/135号車。1996年度導入 日野・297号車。1993年度導入

日野・297号車。1993年度導入

280号車。1992年度導入/220号車。1988年度導入

280号車。1992年度導入/220号車。1988年度導入 116号車。1993年度導入

116号車。1993年度導入 切れてるし露出オーバー気味

切れてるし露出オーバー気味

後部の塗装ともシームレス?!(今となっては懐かしい「秋田駅」だけの表示=系統番号表示開始前の撮影です)

後部の塗装ともシームレス?!(今となっては懐かしい「秋田駅」だけの表示=系統番号表示開始前の撮影です) フラミンゴの下にいる動物は何?

フラミンゴの下にいる動物は何? この写真も影が入ってあまりよく撮れていません

この写真も影が入ってあまりよく撮れていません

中ドアが開いていても、髪の毛の先は見えるから、謎の触手に見えるかも?!

中ドアが開いていても、髪の毛の先は見えるから、謎の触手に見えるかも?!