2023年6月の弘前(前回の記事)。

今回は弘南バスについて。現地訪問としては2021年12月以来。土手町循環100円バスに2度しか乗れなかったが、新たなものにも遭遇・体験できた。

雨の中、見ただけなのは、

マイクロバスの新車!

マイクロバスの新車!

弘南バスでは2000年前後から、それまで大型・中型バスが走っていた路線にも、小型バス(日野リエッセ)やマイクロバスを投入している。

マイクロは、三菱ふそう「ローザ」を中心に、2000年代は毎年のように増備されていたのだが、2011年頃を最後に止まっていた。

久々に購入したローザが、この車。写真は「30404-2」号車なので、2022年製か。ナンバーは絵柄入りでない「弘前210あ3」。五所川原かどこかにも、同型ローザがあると、ツイッター(当時)で見た気がする。

なお、この間、秋田市に来ていた、図柄入り「弘前210あ1」のエアロエースは「30401-2」だった。

ローザは2018年に、ツリ目&黒い帯の前面デザインにマイナーチェンジされている。秋田市では、秋田アスレティッククラブ(運営会社は2021年までは三菱マテリアル傘下にあり、その関係で買ったのかもしれないが、他社製も入れている)の送迎バスで見かけるが、マイクロバスとしてはかなりかっこいい。後部はさほど変わらないけれど。

その路線バス仕様(特装車扱いらしい)も、かっこいい。

これまでのローザ路線仕様は、丸っこいボディに、行き先表示が取って付けたように突出していた。

(再掲)旧車体のローザ

(再掲)旧車体のローザ

現行モデルは、行き先表示が車体と一体化し、周りは黒く引き締まって見える。

行き先表示器自体は大型に見えるが、実際には従来と同程度の小型で、白色LED。白文字表示は、弘南バスの一般路線車では初だろう。

側窓の枠も黒に。側面に行き先表示器はなく、パソコンで印字してラミネートした紙を、窓の内側に掲出するのが弘南バスらしい。経由地を細かく案内できるので親切でもある。

客席の座席は、従来のローザよりは簡易(一般的な路線バス風)に見えた。トランスミッションはMTの設定がなくなったようなので、ATか。

次に、中古で来た中型バス。土手町循環バスで乗車できた。

三菱ふそうエアロミディ、ノンステップ

三菱ふそうエアロミディ、ノンステップ

「31504-2」=2003年製、図柄入り「弘前210あ16」。京都市交通局(京都市営バス)の中古。

近年、弘南バスや秋北バスでは、京都市バスの中古がちらほら入っている。

中型バスだけど、見慣れたそれとはバランス感が違う。短いようで長いような。

ホイールベースや中ドアの配置が異なり、違った印象を受ける。一部の現場や愛好家では「ダックスフンド/ダックス」と呼ばれたとのこと。

製造当時のエアロミディでは、車体長7メートルのエアロミディMJがあったが、それを9メートルまで伸ばしたKK-MJ27HLがこれ。普通の9メートル車よりも、前のノンステップエリアが広い(長い)メリットがあったようだ。

京都市からは1番違いの「31505-2」・図柄入り「あ17」と、2022年秋ころから復刻塗装2台目として「31604-2」・図柄なし「か24」、さらに五所川原営業所に「31603-3」・「青森200か1374」も来たとのこと。

雨の平日昼前。

弘前市街地を歩く人はまばらだったが、土手町循環バスの利用者は多め。地元客が大部分のようだったが、弘前公園への観光客らしき人も2人ほど。そこへ来たのがこの車で、けっこう立ち客がいた。

前乗り前降りの弘南バスでは、どうしても前寄りに客がたまってしまう。ノンステップエリアが長い分、いくらかは中ほどへ分散できているような気もしたが、大差ないかな。座席は、前方のノンステップエリアが1人掛け、高い後方が2人掛け。2人掛け座席は少ない上に、ややきゅうくつに感じられた。

トランスミッションは、公営事業者らしくAT。

エアロミディのオートマと言えば、名古屋市交通局でも見かけたし、何より秋田市交通局(~秋田中央交通へ譲渡)でお世話になった。エアロミディならではのエンジン音に加え、トルクコンバーター式ATによる、ぐぉーという爆音が懐かしい。

秋田市の車は1993、1995年度製だったので、この車は10年程度新しい。その間で、エンジンの排気量が減ったせいか音が軽くなった印象はあるが、三菱らしいオートマの音の流れは汲んでいた。オーソドックスな形のシフトレバーは、秋田市のと形は同じかもしれないが、色が黒からグレーに変わっていた。

ローザやリエッセなど20年前に買った、小型バス・マイクロバスが代替時期に入っているし、バリアフリー化もあって、こういうタイプを入れたのだろうか。弘南バスは三菱ふそうを好む印象があるから、京都以外の同型も入れるようなことがあるかもしれない。

一方で、最近、国際興業中古の大型車・エルガが2台入った(弘前と青森に1台ずつ??)という話もある。五所川原にいた都営【4日訂正・西東京バス?】中古の中型ロングも弘前に移ったらしい。

そして、青森市、八戸市、秋田市などに遅れること約1年。2023年2月25日から、弘南バスでもついに地域連携SuicaによるIC乗車「MegoICa(メゴイカ)」が始まっていた。津軽弁の「かわいい」を意味する言葉(いわゆる「めんこい」)が由来の愛称は公募。

カード券面は、雪をかぶったピンク色の岩木山がポップにデザインされている。頂上が3つに分かれているので、五所川原辺りでなく弘前市から見た形。

弘前市だけではなく、弘南バス全エリアが対象。秋田市のように役所の金銭的支援は受けていないのかもしれない。

弘南バスでは、深浦町とともに「MegoICa体験会」を開催したり、PDF以外の説明ホームページを作ったり、説明動画をアップしたり、宣伝も積極的な印象。PDFを上げただけで、ほかは秋田市役所に任せっきりの秋田中央交通にも見習ってほしい。

あと、昨年導入されたどの地域でも、バス乗車で貯まる独自のポイントのことは「交通ポイント」としか称していなかったと思う。Suica本体のポイント(JREポイント)と区別しづらく、親しみももてない。MegoICaの交通ポイントは「メゴポン」という名前が付いている。そのセンスがどうかはともかく、名前があるのはいい。

土手町循環バスでは、高齢者も含めて多くの乗客がICで支払い。100円バスは、IC化以前は、原則現金払いで回数券もなかったことを考えれば、導入後4か月でかなり浸透している。

車載機器。

乗車用カードリーダーは、秋田中央交通と同じもの。レシップがOEM製造する、JR東日本メカトロニクスの「縦型アンテナ部」だと思われる。

※秋田市の高齢者の場合、青いタッチ部でなく、その上の画面部分にタッチしてしまって、エラーになる人がちらほらいる。

中央交通では、整理券発行機のすぐそばにリーダーが設置される。ところが中央交通では、整理券がドアの右側にある車と左側にある車が混在するため、リーダーも左右まちまちで、惑わされる。

弘南バスの場合(前乗りなので前ドア)、中型バスでは、従来から整理券は左側で統一されていた。カードリーダーは、その反対の右側の、客席との仕切りの板に設置されていた(数台見た限り、全車)。配線が大変そうだけど、分かりやすいかもしれない。

ただ、マイクロバスでは左側。

ローザ32104-2号車。運転席の仕切りパイプに設置?

ローザ32104-2号車。運転席の仕切りパイプに設置?

路線仕様を前提としていない車種なので、運賃箱もなかなか無理のある設置だし、ドアの開き方などで、こうなったのでしょう。

秋田中央交通では、AkiCA導入に際し、旧型が残っていた運賃箱と運賃表示機を新型に交換。整理券発行機は、感熱紙タイプ(バーコード印字なし)への置き換えは済んでいて、交換されなかった。

弘南バスでは、整理券は普通紙・インク式の車両が大部分(2016年の新車から感熱紙)であった。MegoICa導入時に、すべてを、バーコード付きの感熱紙式に交換したようだ。

弘南バスでは、始発の運賃区間では、整理券を出さないことになっていた。運賃表示機も「券なし」から始まる。バーコード印字に合わせて、始発でも券を出すようになった。

100円均一のバスでは、一切整理券を使わなかったが、発券するようになった。運賃表示機も、秋田市中心市街地循環バスのように、「100」がずらりと並ぶようになった。

整理券を取らずに乗りそうになり、運転士に「100円バスでも(整理券を)取ってもらうことになりました」と説明されていた客がいた。

運賃箱は、従来は小田原機器製とレシップ製(藤代車庫の車に多い?)の、古い廉価なものだったが、小田原機器製で、バーコード読み取り&投入された硬貨をカウントできる自動計数対応の「RX-FCM型」に換わっていた。

ボディ上部が弧を描き、現金投入口が出っ張っていない(どこに入れるのか分からない客が多いようで、現金客には運転士が指さして教えていた)、小田原らしからぬデザイン。

ICカード読み取りユニット本体の黒い箱は、秋田同様、短辺の車内後方側にごちゃっと配線が見える形取り付けられているのは変わらなかった。※秋田中央交通は、計数なしのRX-NZS型。

運賃表示機は、弘南バスも中央交通も、従来は、レシップの7セグメントLED式50コマと、レシップの15インチ×2画面液晶の「OBC-VISION"D"」が混在。

中央交通は、一般路線では全車がOBC-VISIONに交換。一方で郊外の廃止代替バスでは小田原機器製の27インチ1画面「BFD型 液晶運賃表示器」が採用された。

弘南バスでは、上記、京都市営の中古では小田原BFD型だった。全交換かは分からないが、総合的には、ICカード導入で小田原機器がもうかったのかな。

秋田では、IC決済時に「ピピッ」のほかに「ピンポーン」という音も鳴り、それが何を意味するのか、またそのことの告知もされないのが気になっていた(この記事など)。

弘南バスの説明サイト・説明書では、「「ピッ!ピンポン」という音が鳴れば、運賃のお支払いは完了です。」と言及あり。

そして、現金で支払った時でも、「ピンポーン」が鳴っていた。整理券番号と投入金額が一致すると鳴るのだろう。

ということは、ICカード側の仕様ではなく、小田原機器製運賃箱の仕様として、支払い手段に関わらず、正当に支払われたことを認識すれば、ピンポーンが鳴るのだろうか。秋田の場合、現金の投入は数えられないので鳴らないけれど。

でも、秋田の場合、ICから正しく引き去られても、鳴らないことがあったような気がするのだけど…

【8日追記】スマートフォンで交通系ICカードの履歴を見られる「みるCa」アプリ(2022年以降のアップデートや最新版Androidへの対応はなく、もう更新しなくなったようだ)で、AkiCAエリア(秋田中央交通、秋田市中心市街地循環バス、秋田市マイタウン・バス)での履歴を読むと、事業者名部分は「3-090E」と表示された。

MegoICaエリア分は「3-0919」だった。

※弘前訪問記の続きはリゾートしらかみ。

今回は弘南バスについて。現地訪問としては2021年12月以来。土手町循環100円バスに2度しか乗れなかったが、新たなものにも遭遇・体験できた。

雨の中、見ただけなのは、

マイクロバスの新車!

マイクロバスの新車!弘南バスでは2000年前後から、それまで大型・中型バスが走っていた路線にも、小型バス(日野リエッセ)やマイクロバスを投入している。

マイクロは、三菱ふそう「ローザ」を中心に、2000年代は毎年のように増備されていたのだが、2011年頃を最後に止まっていた。

久々に購入したローザが、この車。写真は「30404-2」号車なので、2022年製か。ナンバーは絵柄入りでない「弘前210あ3」。五所川原かどこかにも、同型ローザがあると、ツイッター(当時)で見た気がする。

なお、この間、秋田市に来ていた、図柄入り「弘前210あ1」のエアロエースは「30401-2」だった。

ローザは2018年に、ツリ目&黒い帯の前面デザインにマイナーチェンジされている。秋田市では、秋田アスレティッククラブ(運営会社は2021年までは三菱マテリアル傘下にあり、その関係で買ったのかもしれないが、他社製も入れている)の送迎バスで見かけるが、マイクロバスとしてはかなりかっこいい。後部はさほど変わらないけれど。

その路線バス仕様(特装車扱いらしい)も、かっこいい。

これまでのローザ路線仕様は、丸っこいボディに、行き先表示が取って付けたように突出していた。

(再掲)旧車体のローザ

(再掲)旧車体のローザ現行モデルは、行き先表示が車体と一体化し、周りは黒く引き締まって見える。

行き先表示器自体は大型に見えるが、実際には従来と同程度の小型で、白色LED。白文字表示は、弘南バスの一般路線車では初だろう。

側窓の枠も黒に。側面に行き先表示器はなく、パソコンで印字してラミネートした紙を、窓の内側に掲出するのが弘南バスらしい。経由地を細かく案内できるので親切でもある。

客席の座席は、従来のローザよりは簡易(一般的な路線バス風)に見えた。トランスミッションはMTの設定がなくなったようなので、ATか。

次に、中古で来た中型バス。土手町循環バスで乗車できた。

三菱ふそうエアロミディ、ノンステップ

三菱ふそうエアロミディ、ノンステップ「31504-2」=2003年製、図柄入り「弘前210あ16」。京都市交通局(京都市営バス)の中古。

近年、弘南バスや秋北バスでは、京都市バスの中古がちらほら入っている。

中型バスだけど、見慣れたそれとはバランス感が違う。短いようで長いような。

ホイールベースや中ドアの配置が異なり、違った印象を受ける。一部の現場や愛好家では「ダックスフンド/ダックス」と呼ばれたとのこと。

製造当時のエアロミディでは、車体長7メートルのエアロミディMJがあったが、それを9メートルまで伸ばしたKK-MJ27HLがこれ。普通の9メートル車よりも、前のノンステップエリアが広い(長い)メリットがあったようだ。

京都市からは1番違いの「31505-2」・図柄入り「あ17」と、2022年秋ころから復刻塗装2台目として「31604-2」・図柄なし「か24」、さらに五所川原営業所に「31603-3」・「青森200か1374」も来たとのこと。

雨の平日昼前。

弘前市街地を歩く人はまばらだったが、土手町循環バスの利用者は多め。地元客が大部分のようだったが、弘前公園への観光客らしき人も2人ほど。そこへ来たのがこの車で、けっこう立ち客がいた。

前乗り前降りの弘南バスでは、どうしても前寄りに客がたまってしまう。ノンステップエリアが長い分、いくらかは中ほどへ分散できているような気もしたが、大差ないかな。座席は、前方のノンステップエリアが1人掛け、高い後方が2人掛け。2人掛け座席は少ない上に、ややきゅうくつに感じられた。

トランスミッションは、公営事業者らしくAT。

エアロミディのオートマと言えば、名古屋市交通局でも見かけたし、何より秋田市交通局(~秋田中央交通へ譲渡)でお世話になった。エアロミディならではのエンジン音に加え、トルクコンバーター式ATによる、ぐぉーという爆音が懐かしい。

秋田市の車は1993、1995年度製だったので、この車は10年程度新しい。その間で、エンジンの排気量が減ったせいか音が軽くなった印象はあるが、三菱らしいオートマの音の流れは汲んでいた。オーソドックスな形のシフトレバーは、秋田市のと形は同じかもしれないが、色が黒からグレーに変わっていた。

ローザやリエッセなど20年前に買った、小型バス・マイクロバスが代替時期に入っているし、バリアフリー化もあって、こういうタイプを入れたのだろうか。弘南バスは三菱ふそうを好む印象があるから、京都以外の同型も入れるようなことがあるかもしれない。

一方で、最近、国際興業中古の大型車・エルガが2台入った(弘前と青森に1台ずつ??)という話もある。五所川原にいた

そして、青森市、八戸市、秋田市などに遅れること約1年。2023年2月25日から、弘南バスでもついに地域連携SuicaによるIC乗車「MegoICa(メゴイカ)」が始まっていた。津軽弁の「かわいい」を意味する言葉(いわゆる「めんこい」)が由来の愛称は公募。

カード券面は、雪をかぶったピンク色の岩木山がポップにデザインされている。頂上が3つに分かれているので、五所川原辺りでなく弘前市から見た形。

弘前市だけではなく、弘南バス全エリアが対象。秋田市のように役所の金銭的支援は受けていないのかもしれない。

弘南バスでは、深浦町とともに「MegoICa体験会」を開催したり、PDF以外の説明ホームページを作ったり、説明動画をアップしたり、宣伝も積極的な印象。PDFを上げただけで、ほかは秋田市役所に任せっきりの秋田中央交通にも見習ってほしい。

あと、昨年導入されたどの地域でも、バス乗車で貯まる独自のポイントのことは「交通ポイント」としか称していなかったと思う。Suica本体のポイント(JREポイント)と区別しづらく、親しみももてない。MegoICaの交通ポイントは「メゴポン」という名前が付いている。そのセンスがどうかはともかく、名前があるのはいい。

土手町循環バスでは、高齢者も含めて多くの乗客がICで支払い。100円バスは、IC化以前は、原則現金払いで回数券もなかったことを考えれば、導入後4か月でかなり浸透している。

車載機器。

乗車用カードリーダーは、秋田中央交通と同じもの。レシップがOEM製造する、JR東日本メカトロニクスの「縦型アンテナ部」だと思われる。

※秋田市の高齢者の場合、青いタッチ部でなく、その上の画面部分にタッチしてしまって、エラーになる人がちらほらいる。

中央交通では、整理券発行機のすぐそばにリーダーが設置される。ところが中央交通では、整理券がドアの右側にある車と左側にある車が混在するため、リーダーも左右まちまちで、惑わされる。

弘南バスの場合(前乗りなので前ドア)、中型バスでは、従来から整理券は左側で統一されていた。カードリーダーは、その反対の右側の、客席との仕切りの板に設置されていた(数台見た限り、全車)。配線が大変そうだけど、分かりやすいかもしれない。

ただ、マイクロバスでは左側。

ローザ32104-2号車。運転席の仕切りパイプに設置?

ローザ32104-2号車。運転席の仕切りパイプに設置?路線仕様を前提としていない車種なので、運賃箱もなかなか無理のある設置だし、ドアの開き方などで、こうなったのでしょう。

秋田中央交通では、AkiCA導入に際し、旧型が残っていた運賃箱と運賃表示機を新型に交換。整理券発行機は、感熱紙タイプ(バーコード印字なし)への置き換えは済んでいて、交換されなかった。

弘南バスでは、整理券は普通紙・インク式の車両が大部分(2016年の新車から感熱紙)であった。MegoICa導入時に、すべてを、バーコード付きの感熱紙式に交換したようだ。

弘南バスでは、始発の運賃区間では、整理券を出さないことになっていた。運賃表示機も「券なし」から始まる。バーコード印字に合わせて、始発でも券を出すようになった。

100円均一のバスでは、一切整理券を使わなかったが、発券するようになった。運賃表示機も、秋田市中心市街地循環バスのように、「100」がずらりと並ぶようになった。

整理券を取らずに乗りそうになり、運転士に「100円バスでも(整理券を)取ってもらうことになりました」と説明されていた客がいた。

運賃箱は、従来は小田原機器製とレシップ製(藤代車庫の車に多い?)の、古い廉価なものだったが、小田原機器製で、バーコード読み取り&投入された硬貨をカウントできる自動計数対応の「RX-FCM型」に換わっていた。

ボディ上部が弧を描き、現金投入口が出っ張っていない(どこに入れるのか分からない客が多いようで、現金客には運転士が指さして教えていた)、小田原らしからぬデザイン。

ICカード読み取りユニット本体の黒い箱は、秋田同様、短辺の車内後方側にごちゃっと配線が見える形取り付けられているのは変わらなかった。※秋田中央交通は、計数なしのRX-NZS型。

運賃表示機は、弘南バスも中央交通も、従来は、レシップの7セグメントLED式50コマと、レシップの15インチ×2画面液晶の「OBC-VISION"D"」が混在。

中央交通は、一般路線では全車がOBC-VISIONに交換。一方で郊外の廃止代替バスでは小田原機器製の27インチ1画面「BFD型 液晶運賃表示器」が採用された。

弘南バスでは、上記、京都市営の中古では小田原BFD型だった。全交換かは分からないが、総合的には、ICカード導入で小田原機器がもうかったのかな。

秋田では、IC決済時に「ピピッ」のほかに「ピンポーン」という音も鳴り、それが何を意味するのか、またそのことの告知もされないのが気になっていた(この記事など)。

弘南バスの説明サイト・説明書では、「「ピッ!ピンポン」という音が鳴れば、運賃のお支払いは完了です。」と言及あり。

そして、現金で支払った時でも、「ピンポーン」が鳴っていた。整理券番号と投入金額が一致すると鳴るのだろう。

ということは、ICカード側の仕様ではなく、小田原機器製運賃箱の仕様として、支払い手段に関わらず、正当に支払われたことを認識すれば、ピンポーンが鳴るのだろうか。秋田の場合、現金の投入は数えられないので鳴らないけれど。

でも、秋田の場合、ICから正しく引き去られても、鳴らないことがあったような気がするのだけど…

【8日追記】スマートフォンで交通系ICカードの履歴を見られる「みるCa」アプリ(2022年以降のアップデートや最新版Androidへの対応はなく、もう更新しなくなったようだ)で、AkiCAエリア(秋田中央交通、秋田市中心市街地循環バス、秋田市マイタウン・バス)での履歴を読むと、事業者名部分は「3-090E」と表示された。

MegoICaエリア分は「3-0919」だった。

※弘前訪問記の続きはリゾートしらかみ。

改札外から

改札外から 待合室に入ってすぐの視点

待合室に入ってすぐの視点 ベンチ側から出入り口方向

ベンチ側から出入り口方向 自動ドアの内側

自動ドアの内側 150cmから190cmまで10センチ刻み

150cmから190cmまで10センチ刻み 自由通路に面して2つの箱

自由通路に面して2つの箱 架け替わった境橋(という名前らしい)の上から。左が土手町方向

架け替わった境橋(という名前らしい)の上から。左が土手町方向 橋のたもと付近

橋のたもと付近 (

( (

( 左側3軒目が駅

左側3軒目が駅 中央弘前駅と弘前昇天教会

中央弘前駅と弘前昇天教会 石垣の上にツルバラ

石垣の上にツルバラ 淡いピンクの花弁と香りに包まれる

淡いピンクの花弁と香りに包まれる 右下の黒いのがセンサー

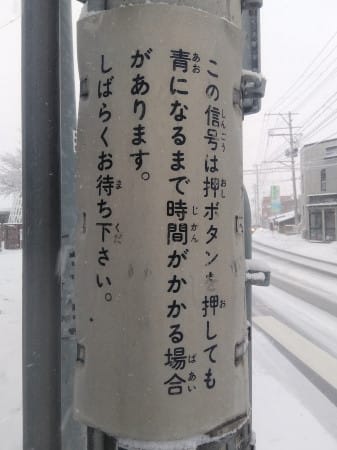

右下の黒いのがセンサー もうちょっと簡潔な内容で、文字が大きいほうが親切では?

もうちょっと簡潔な内容で、文字が大きいほうが親切では? 弘南バス貸切車が来た!

弘南バス貸切車が来た! (

( (再掲)トヨタコースター 21601-2

(再掲)トヨタコースター 21601-2 2001年10月撮影。1987年製いすゞ16204-2。貸切から格下げされ、弘前発五所川原行きの路線で使われていた

2001年10月撮影。1987年製いすゞ16204-2。貸切から格下げされ、弘前発五所川原行きの路線で使われていた カラー図柄「弘前210あ・・・1」

カラー図柄「弘前210あ・・・1」 後ろもあんまり見慣れないデザイン

後ろもあんまり見慣れないデザイン (

( 1台前は路線バスのエアロスター

1台前は路線バスのエアロスター 2台前は秋田空港リムジンバスの旧エアロバス

2台前は秋田空港リムジンバスの旧エアロバス 「フレンドパーク」1993年9月築

「フレンドパーク」1993年9月築 2棟と、裏手にもう1棟ある。

2棟と、裏手にもう1棟ある。 2009年撮影。「2」もローマ数字で「II」。

2009年撮影。「2」もローマ数字で「II」。 これ??

これ?? (再掲)JRバス東北

(再掲)JRバス東北 2002年4月撮影。1990年導入 三菱エアロミディ 30201-6

2002年4月撮影。1990年導入 三菱エアロミディ 30201-6 2002年4月撮影。1990年導入 いすゞLR+富士重工6Eボディ 10201-2

2002年4月撮影。1990年導入 いすゞLR+富士重工6Eボディ 10201-2 2008年4月撮影。1987年導入 日野レインボーCITY RR 56202-2

2008年4月撮影。1987年導入 日野レインボーCITY RR 56202-2 その後部。ドア側側面には東奥日報の広告

その後部。ドア側側面には東奥日報の広告 1990年導入 日野レインボー 50201-2

1990年導入 日野レインボー 50201-2 1989年導入 三菱エアロミディ 30101-9

1989年導入 三菱エアロミディ 30101-9 (再掲)2008年撮影。1986年製 日野レインボー 56122-10

(再掲)2008年撮影。1986年製 日野レインボー 56122-10 弘前市某所にある、歩行者用信号機(歩灯)

弘前市某所にある、歩行者用信号機(歩灯)

これが普通

これが普通

部分的に若干、暗い感じがする程度?

部分的に若干、暗い感じがする程度? 2019年末撮影

2019年末撮影 現在

現在 2019年末撮影

2019年末撮影 (再掲)現在

(再掲)現在 (再掲)秋田市の押ボタン信号。小さな市道2本との十字路

(再掲)秋田市の押ボタン信号。小さな市道2本との十字路 2020年9月 三協高分子製

2020年9月 三協高分子製 正門の向かい側の柱

正門の向かい側の柱

歩行者用東側(大学側から渡る時に見る)

歩行者用東側(大学側から渡る時に見る) 歩行者用西側。背後は弘大敷地内の桜

歩行者用西側。背後は弘大敷地内の桜 東側銘板。昭和54年8月、小糸工業製

東側銘板。昭和54年8月、小糸工業製 西側銘板。昭和54年9月、松下通信工業製

西側銘板。昭和54年9月、松下通信工業製 けっこう大きいサイズ

けっこう大きいサイズ

和徳車庫の中型車

和徳車庫の中型車 「桝形・金属団地 桜ヶ丘」

「桝形・金属団地 桜ヶ丘」 (

( (

( 弘前営業所のリエッセ

弘前営業所のリエッセ 「(清原)(安原)弘前営業所」

「(清原)(安原)弘前営業所」 (再掲)富田大通り経由弘前営業所行き

(再掲)富田大通り経由弘前営業所行き ひろさき公共交通マップに加筆

ひろさき公共交通マップに加筆 「弘前営業所(小栗山)」

「弘前営業所(小栗山)」 水色ベースのフルラッピングで、手が込んだデザイン

水色ベースのフルラッピングで、手が込んだデザイン

後部にはクマゲラ

後部にはクマゲラ 例によってド逆光。奥が東・中三~中土手町方向

例によってド逆光。奥が東・中三~中土手町方向 今もほとんど変わっていないはず【追記参照】

今もほとんど変わっていないはず【追記参照】

土淵川に架かる蓬莱橋。向こうが下土手町、右は中三

土淵川に架かる蓬莱橋。向こうが下土手町、右は中三 何もない

何もない 外壁は淡いピンクにも、グレーにも見える色合い

外壁は淡いピンクにも、グレーにも見える色合い

天カメは公園じゃない方を向いていた

天カメは公園じゃない方を向いていた

「部外者の駐車はお断りします 弘前支局」

「部外者の駐車はお断りします 弘前支局」 東側から。奥が弘前公園、左の市文化センターは改装工事で休館中

東側から。奥が弘前公園、左の市文化センターは改装工事で休館中 Googleマップ航空写真に加筆。黄色いのが富田大通り

Googleマップ航空写真に加筆。黄色いのが富田大通り メガ富田店と岩木山。右が土手町方向

メガ富田店と岩木山。右が土手町方向 (再掲)2020年11月

(再掲)2020年11月 小さく黒くなった!!

小さく黒くなった!! 縦書き「焼肉モ~モ~」の看板。あえて残しているのか?

縦書き「焼肉モ~モ~」の看板。あえて残しているのか? 左の車が出てくる所が国立病院の門。右が弘大正門方向

左の車が出てくる所が国立病院の門。右が弘大正門方向 Googleストリートビューより。1と6

Googleストリートビューより。1と6 下りバス停から解体途中の6

下りバス停から解体途中の6 「道路を広げています」2022年3月25日まで

「道路を広げています」2022年3月25日まで