弘前市の隣町・南津軽郡大鰐(おおわに)町。

全国的にはどうか分からないが、秋田辺りでも大鰐の知名度は高く、温泉とスキー場を連想する人が多いはず。

今回の訪問(

前回の記事)では、

ふるさと旅行券「いくべぇ!青森旅行券」を使って、大鰐に宿泊した。

※僕は宿は「至れり尽くせりのサービスは不要。コストパフォーマンス重視。温泉はあればうれしい」、温泉は「源泉掛け流しとか露天風呂とかにはこだわらない。ゆっくりできるのがいちばん。泉質は多少気にする」というスタンスです。以下、これを踏まえた個人の感想です。また、宿の写真はありませんのであしからず。

大鰐温泉は、駅からやや離れた一帯に旅館や共同浴場が多い。(駅前にも新しい公共日帰り温泉「鰐come」がある)

スキー場は、温泉の奥にそびえる「阿闍羅山(あじゃらやま)」。

この温泉街には何度か泊まったことがある。温泉街としては寂れてしまっているが、クセがない穏やかなお湯で好き。

一方、あじゃら山の上にも、温泉があるホテルがあるのは知っていた。そこに泊まってみることにした。

それは「青森ロイヤルホテル」というホテル。※末尾の追記の通り、

2016年7月1日から「青森ワイナリーホテル」にホテルの名称が変わりました。

名前は知っていた。弘前市内などに「ロイヤルベーカリー」というパン・ケーキ屋も展開しているので。てっきり青森市にあるホテルだと思い込んでいた。

部屋数は多いはずなのに、公式サイトや各代理店のサイトから個人で予約できる部屋数は限られていた。なんとか無事予約。いちばん安い2食付きプランで1人当たり旅行券2枚+数千円。

大鰐の町からホテルまでは、自家用車、タクシー、送迎バス(定時運行便と要予約便あり)。夏場は15分、冬は25分程度かかるらしい(理由は後述)。

駅前から送迎バスに乗ると、すぐに町を抜けて山へ入り、つづら折りで山腹を登る。木が茂っていて景色はあまり見えない(行きはもう暗くなっていたし)。

東北地方の山間部ではたまにあるような道だけど、都会から来た人は心細くなりそう。その上にホテルがあるというのも信じられないかも。

送迎バスの前を観光バスが隊列を組んで登っていたこともあって、駅から15分強かかってホテル到着。

阿闍羅山の標高は709メートル。青森ロイヤルホテルは、そのてっぺんにあるのではなく、標高550メートル前後に建っている。

そこはスキー場のいちばん上で、ホテルより上には「青森ロイヤルゴルフクラブ」が続く。朝は続々と日帰りのゴルファーが来てスタートして行っていた。

地形図を見ると、550メートルの等高線がホテルの中を通っており、本館と新館で階数がズレている。1フロア程度ズレた建物なら街中にもけっこうある(弘大病院とかイオンモール秋田とか)けれど、ここはなんと4フロアもずれていて戸惑った。フロントがある本館1階=新館の5階。多くの客室や大浴場は新館にある。

宿泊客はたくさんいて、ほとんどが団体客。だから個人の予約を多く受け付けないのか。

複数の団体が来ていて、その観光バスが計5台程度。十和田観光電鉄、秋北バス、岩手県交通と、いずれも東北

国際興業グループだったので、朝の出発時も仲良く譲り合って待機していた。

昭和末期にできたホテルだそうで、まあ、一般的なホテルの部屋。

温泉は、温泉街とは別の源泉で、掛け流しではない。温泉好きな方々は違う感想だろうが、温泉街よりもややツルッとしたようなお湯で、悪くないと思う。

別段好きではない露天風呂だけど、木々に囲まれた場所にあるようで、気候のせいもあり空気が清々しくて気持ちよかった。景色は見えないけど。

食事は朝夕ともバイキング。(夕食はレストランでコース料理のプランもあり)

夕食は団体さんたちといっしょに宴会場にて。テーブルは団体さんは団体別に指定され、個人予約客はそれ用のテーブル(今回は3卓)。だから、個人客どうしで相席になる可能性がある。アルコールは別料金。

メニューはけっこう豊富。白身魚の焼いたのとか、ホタテの焼いたのとか、ナガイモのグラタンとかおいしかった。リンゴポタージュ、黒石つゆやきそば、生姜味噌おでんなどもあり。

食べなかったけど、デザートの1つに瓶入りプリンもあった。翌日、ヒロロのロイヤルベーカリーでは300円で売られていた(サイズが違うのかもしれない)。

朝食は団体さんが終えた後だったので、ガラガラの宴会場にて。

この料金でこれなら、個人的には大満足でした。以上、ホテルについて。

さて、550メートルの山で期待できるのが、眺望。

朝は残念ながら霞んでいた。

本館の部屋から。右は併設の結婚式用チャペル

北方向が開けている。

肉眼でもごくうっすらとしか分からなかったが、左側(北西方向)に岩木山が見える。すそ野は手前の低山に隠れる。

【11日画像追加】白い線のように岩木山が見えるはず

外へ。

スキー場のリフトと紅葉の山

雪が積もればゲレンデとなる斜面が、眼下に広がる。

送迎バスで通るつづら折りの道路も、何度かスキーコースを横切っていたのだった。

そのため、冬期間は道路として利用できず、山の裏側の集落(虹貝、早瀬野)を通る県道202号線を経由するので、時間がかかる。

真北方向

手前が温泉街のある大鰐の町。

その奥にある山が「大舘山」とそれに続く200メートル級の丘。

そしてその向こうが、平川市平賀。霞の中に田舎館村、黒石市と続くはず。

右寄りの白いドームは、平川市平賀総合運動施設室内運動場「ひらかドーム」。ここから直線で10キロある。

少し左へ。

川が流れ、左奥に大きな街

川は平川。手前の煙突は、奥羽本線からも弘南鉄道大鰐線からも見える、ごみ処理場「弘前地区環境整備事務組合 南部清掃工場」。

左の街は弘前市中心部。ちなみ、清掃工場のまっすぐ奥は、弘前市新里辺り。

さらに左。

弘前市街

ある程度知っている街ではあるが、ほとんど見当が付かない。おそらく左寄りが弘前大学文京町キャンパス。

よく知る秋田市でもそうだけど、遠くから見ると、近いと思っている2つの建物が予想以上に離れていたり、その反対だったりと、感覚が狂うせいもある。

ちょっと右に戻ると、14キロ離れた弘前駅周辺。【11日追記】平賀よりも弘前のほうが遠いのが意外。

イトーヨーカドー、東横イン(弘前駅)ガスタンク

【2016年2月6日追記】弘前公園隣接のNHK弘前支局のリモコンカメラ(お天気カメラ)では、ヒロロの奥に大鰐のスキー場が映る。上の写真では、イトーヨーカドーの右(木と重なっている?)にヒロロがあり、その写真の外の左奥に公園があることになるはず。

夜景も。

弘前市街方向

少し遠いけど、なかなかきれい。(ホテル周囲は玄関前でもかなり暗いので注意)

弘前市街の奥(上の写真左側)で、ある程度高い位置に横一列に並ぶ明かりが見えたのだけど、正体はなんだろう?

これほど高い位置から、弘前とその周辺を俯瞰したのは初めてだった。

地図と道路や鉄道でしか体感していなかった町がこういう配置だったのかと分かったし、リンゴ産地でも田んぼもかなり広がっているのを実感。【11日追記・リンゴ畑は林と同じように見えるのか、認識できない】歩くとアップダウンが激しい弘前市中心部も、ここから見るとそれは分からない。

田んぼが目立つ

次はくっきりと見える時に、岩木山とともに眺めてみたい。

※

大鰐に関する続き

【2016年7月23日追記】

2016年7月1日から

「青森ワイナリーホテル」にホテルの名称が変わった。

7月23日現在、公式サイトでの変更に至った説明はなく、運営会社が潰れて経営者が変わったのか?! と勘ぐってしまうが、報道で事情が分かった。

元々、青森ロイヤルホテルは、むつ市で「下北ワイン」を製造する「サンマモルワイナリー」という企業の関連企業だった。

そのワイナリーが、大鰐のロイヤルホテル内に、ワインの第2工場を設けることになり、ホテル別館地下を改装して2016年夏から稼働。それに合わせて、ホテルの名称を変えたのだった。

ホテルの名前が変わっただけで、経営会社自体は同じようだが、その企業名が変わったのかは不明。

また、23日時点のそれぞれの公式サイトでは、ヒロロの「ろいやるファクトリー&ろいやるキッチン」、青森空港の「レストラン「ロイヤルカフェ」」は、名称が変わっていない。

県境の1つ手前の秋田県側・白沢→陣場間

県境の1つ手前の秋田県側・白沢→陣場間

津軽湯の沢駅

津軽湯の沢駅 この辺は広範囲で笹やぶが広がっているを初めて知った

この辺は広範囲で笹やぶが広がっているを初めて知った 陣場駅

陣場駅

県境の1つ手前の秋田県側・白沢→陣場間

県境の1つ手前の秋田県側・白沢→陣場間

津軽湯の沢駅

津軽湯の沢駅 この辺は広範囲で笹やぶが広がっているを初めて知った

この辺は広範囲で笹やぶが広がっているを初めて知った 陣場駅

陣場駅

上流側から二丁目橋。右が竿燈大通り

上流側から二丁目橋。右が竿燈大通り ここだけ

ここだけ 反対側の上流方向

反対側の上流方向 同じ状況の下流側は変化がない(柵の外の箱は、ケヤキライトアップ用照明)

同じ状況の下流側は変化がない(柵の外の箱は、ケヤキライトアップ用照明) 今年8月のGoogleストリートビューより

今年8月のGoogleストリートビューより

微妙に色が違う緑色の工事看板(

微妙に色が違う緑色の工事看板( 国道から見て右(西)、かつて教育センターだった側

国道から見て右(西)、かつて教育センターだった側

ん?

ん? 白帯の縁が微妙にカーブしている

白帯の縁が微妙にカーブしている

閉じられた奇妙な門?

閉じられた奇妙な門? 校名の表示板が2つ重なる

校名の表示板が2つ重なる

これ

これ 「Roots」と「JT」のロゴ

「Roots」と「JT」のロゴ 商品ラインナップ

商品ラインナップ 「日本たばこ産業株式会社」の表示

「日本たばこ産業株式会社」の表示 ストリートビューより

ストリートビューより 表通りから1本入った目立たない位置にある、さほど大きくない建物

表通りから1本入った目立たない位置にある、さほど大きくない建物 ベンチと灰皿と、見えにくいけど「喫煙処」の表示

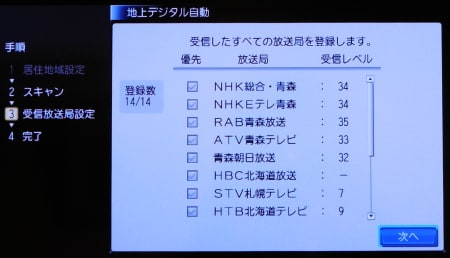

ベンチと灰皿と、見えにくいけど「喫煙処」の表示 うち8局

うち8局 上2つは前画面と同じ

上2つは前画面と同じ 千秋公園西側

千秋公園西側 二丁目橋・竿燈大通り東端

二丁目橋・竿燈大通り東端 保戸野学園通り・秋大附中前。この一角で落葉したのは右手前だけ

保戸野学園通り・秋大附中前。この一角で落葉したのは右手前だけ よく見ると

よく見ると 別の木でも、部分的には黄葉

別の木でも、部分的には黄葉 8月14日撮影。奥のパラソルはババヘラアイス。その向こうには穴門の堀の噴水

8月14日撮影。奥のパラソルはババヘラアイス。その向こうには穴門の堀の噴水 静かな水面になった

静かな水面になった

さなづらゼリー

さなづらゼリー

秋田マリーナ

秋田マリーナ

これ

これ

茨島側の橋の手前「秋田大橋前」バス停付近

茨島側の橋の手前「秋田大橋前」バス停付近 上の写真の反対側、橋のたもとから橋を背にして撮影

上の写真の反対側、橋のたもとから橋を背にして撮影 左側のスペース

左側のスペース 左の柵付近が元歩道。その右が元車道

左の柵付近が元歩道。その右が元車道 【12日訂正・初回アップ時に別の画像を重複掲載していたので、正しい画像に差し替えます】

【12日訂正・初回アップ時に別の画像を重複掲載していたので、正しい画像に差し替えます】 道がくぐっている(見にくいけど柵の向こう)

道がくぐっている(見にくいけど柵の向こう) 奥の信号の向こうが今の秋田大橋

奥の信号の向こうが今の秋田大橋

雄物川上流・かつての線路の羽後牛島駅方向から入る

雄物川上流・かつての線路の羽後牛島駅方向から入る 親柱の下。右の石垣風の部分が歴史を感じさせる(大橋のほうもこんなのがあったっけ?)

親柱の下。右の石垣風の部分が歴史を感じさせる(大橋のほうもこんなのがあったっけ?) 途中で天井が低くなる

途中で天井が低くなる 下流側へ出て振り返る

下流側へ出て振り返る 本館の部屋から。右は併設の結婚式用チャペル

本館の部屋から。右は併設の結婚式用チャペル 【11日画像追加】白い線のように岩木山が見えるはず

【11日画像追加】白い線のように岩木山が見えるはず スキー場のリフトと紅葉の山

スキー場のリフトと紅葉の山 真北方向

真北方向 川が流れ、左奥に大きな街

川が流れ、左奥に大きな街 弘前市街

弘前市街 イトーヨーカドー、東横イン(弘前駅)ガスタンク

イトーヨーカドー、東横イン(弘前駅)ガスタンク 弘前市街方向

弘前市街方向 田んぼが目立つ

田んぼが目立つ タクシーが集結。左奥にパトカーがいるけど、緊急出動時はいいの?

タクシーが集結。左奥にパトカーがいるけど、緊急出動時はいいの? 黄色・水色・青

黄色・水色・青 料金はどれも同額です

料金はどれも同額です 真っ白い大型バス

真っ白い大型バス 社名などを表示する行灯の部分は埋められているようだ

社名などを表示する行灯の部分は埋められているようだ (再掲)ほぼ標準仕様のセレガ(でもメーカーや車種の表示がない)

(再掲)ほぼ標準仕様のセレガ(でもメーカーや車種の表示がない) Googleマップ航空写真より。この左上が貨物駅

Googleマップ航空写真より。この左上が貨物駅 10月下旬。生け垣状の木々のすき間から

10月下旬。生け垣状の木々のすき間から

2015年8月撮影のGoogleストリートビューより

2015年8月撮影のGoogleストリートビューより 菅野地下道の上から。中央奥が「残」の建物

菅野地下道の上から。中央奥が「残」の建物 手前が「残」だいぶボロっちい。奥が解体中のマル2

手前が「残」だいぶボロっちい。奥が解体中のマル2

千秋公園本丸

千秋公園本丸 千秋公園二の丸の西側のあやめ園

千秋公園二の丸の西側のあやめ園

(再掲)工事前2010年

(再掲)工事前2010年 現在

現在 保戸野小学校グラウンド

保戸野小学校グラウンド 右肩上がりの一次関数のグラフみたい

右肩上がりの一次関数のグラフみたい けっこう丸っこい。カラスウリはもうちょっと細長いかな

けっこう丸っこい。カラスウリはもうちょっと細長いかな 今年の青空はそろそろ見納め?

今年の青空はそろそろ見納め? 大鰐線大鰐駅。左の

大鰐線大鰐駅。左の 津軽尾上駅にて。7105-7155の編成も、鉄道の日マーク装着

津軽尾上駅にて。7105-7155の編成も、鉄道の日マーク装着 車内全景

車内全景 途中に肘掛けがある(上の写真左手前の連結部寄りにはない)

途中に肘掛けがある(上の写真左手前の連結部寄りにはない) (再掲)これだ!

(再掲)これだ!