秋田(JR東日本秋田支社管内+α)の奥羽本線・羽越本線・津軽線を普通列車として走る、ピンク(赤紫?)色帯の「701系電車」。

2両編成と3両編成があり、2両編成28本(2両×28組=56両)、3両編成14本(3両×14組=42両)の計98両の配置。※別に線路幅が広い田沢湖線用が2両×10本配置。

一般に、鉄道車両のうち「電車」と呼ばれるものは、数両を1セットにして固定されたユニットを組んでいて、点検整備以外でこれがバラされることはあまりない。例えば3両編成ならいつも同じ組み合わせの3両がくっついて走っている。

秋田の701系では、同じ製造番号の車両どうしで組み合わされて、「N1編成」などと製造番号の前に「N」が付いた編成番号が振られている。1993年(一部は1994~1995年)の製造以来、この組み合わせが変わることは一度もなかったはず。

今年1月17日。青森県津軽村【30日訂正】蓬田村の津軽線を走行していた3両編成の「N5」編成が、踏切で動けなくなっていた除雪車両と衝突。けが人はなかったが、先頭車両の「クモハ701-5」が破損(外見上は大破というより、つぶれてひしゃげた感じ?)した。

これにより、N5編成は運用から外され、秋田地区の701系3両編成は、本来より1本少ない13本で回すことになった。

元々、ローテーションで車両基地に待機する予備の車両を確保しているため、短期間なら問題ないし、最悪2両編成を充てることもできただろう。

しかし、長期間となると、他の車両が点検整備で抜ける場合もある。増結や臨時列車で必要数が増えることもある。

事故車両は、秋田総合車両センター(旧・土崎工場)へ搬入され、なかなか復帰できそうにない。

秋田支社はどう対応したか?

こうなった!(7月頃)

こうなった!(7月頃)

写真ではごく普通の3両編成。

でも、そうではない。見えづらいけど、正面の貫通扉の窓に「N29」とある。N29編成は、本来は2両編成の車。

向かって正面左側の窓の中にある「ワンマン」表示灯(写真では折りたたまれている)や、側面の客用ドア横にある「入口」「出口」を表示するLED装置、車外スピーカーといった、ワンマン機器が設置されているのが、2両編成の証。(3両編成はN1~N13とN101編成でワンマン非対応)

奥がN29編成。↓が出入口表示。手前の3両編成(N101編成)にはそれが付いていない

奥がN29編成。↓が出入口表示。手前の3両編成(N101編成)にはそれが付いていない

それなのに、これは3両編成。

写真では伝えにくいですが、製造番号を見ると、両端のクモハ701とクハ700はいずれも「-29」。そして、真ん中の運転席のない車は「サハ701-5」。

ドアボタンはどちらも未更新の旧タイプ

ドアボタンはどちらも未更新の旧タイプ

つまり、事故にあったN5編成からサハ701を抜いて来て、2両だったN29編成の間にはさむことで、“3両編成化”したことになる。秋田以外の地域も含めて701系製造以来初めての車両の組み換え(※)ではないだろうか。

※ここでは、製造時とは違う組み合わせになるという意味で使うことにします。ちなみに701系の3両編成は秋田以外のエリアにはなく、仙台には4両編成(2両×2本ではなく、4両で固定1セット)というのもあるけれど、それ以外はすべて2両編成。

なお、元々のN29編成だった両端2両では、運賃箱など車内のワンマン機器もそのまま。その気になれば、3両編成のままワンマン運転もできてしまいそう。(やっぱりムリかな?)

気になるのは、ドア開閉時のチャイム。秋田の701系では、2両編成では鳴って、3両編成では鳴らないばかりか、ドア開閉のタイミングも違う。この点は改造して揃えてあるのか、バラバラなのか。未確認。

【2017年7月16日追記】2017年7月放送のNHKBS「にっぽん縦断こころ旅」で、一行が津軽線でこの編成に乗車(この記事末尾)した。元2両だった車両では、運賃箱と液晶式運賃表示器は残っており、ドアチャイムは鳴らないようにされて通常の3両編成と同じ動作をしていた。ドアボタンは新タイプに更新されていた。

これによって、3両編成は本来の数が揃ったものの、2両編成は1本減となってしまった。

元々の数が少ない3両編成のほうが、不足による影響が大きく、このような措置を取ったのだろう。

じゃあ、2両編成はどうするんだと思っていたら、7月末。

男鹿線の隣にこんな電車が!!

男鹿線の隣にこんな電車が!!

2両編成の701系電車ではあるが、帯の色が赤・白・緑。パンタグラフも違って、ひし形。これは仙台支社の701系。

仙台から融通してもらって、不足を補うことにしたのだった。

色違いが並ぶ

色違いが並ぶ

仙台では、東北本線、常磐線、仙山線で701系を使っているが、常磐線に不通区間があったり、他形式も使っていたりして、車両数に余裕があるのだろう。

秋田へ来たのは、仙台では「F2-105」編成と名付けられていた、製造番号105の編成。見えないけど、正面左のガラスに小さく表記されている。

秋田には104番の編成まで配置されているので、その続番。

そればかりか、この105番の編成自体、元々は秋田に配置され「N105」編成を名乗っていた。

製造時に秋田に配置された102~106番の編成は、山形新幹線新庄延伸、花輪線直通快速(旧よねしろ)廃止、東北本線新青森開業といったダイヤ改正を機に、秋田で不要になったりまた必要になったりを繰り返し、仙台との間で行ったり来たりほんろうされている車。

N105編成は、1999年に秋田から仙台へ、2010年に再び秋田へ、2013年に再び仙台へという、経歴のはず。

以前仙台から戻ってきたばかりの2010年12月撮影。「F2-105」表示も残っている

以前仙台から戻ってきたばかりの2010年12月撮影。「F2-105」表示も残っている

なお、最初からずっと仙台にいる701系は、正面の貫通扉が緑色に塗装されているが、こちらは無塗装。搭載されるパンタグラフが違うため、仙山線には入線できないという制約もあるようだ。

105編成は新製以来3度目の秋田へ来たことになるが、以前のように帯は交換されずに運用に入った。(土崎工場へ入って、機器の調整作業は行われたらしい)

LEDの行き先表示は、側面は正しく表示していたが、正面は消灯していた。

正面の行き先表示がなく、帯の色が違うと、混乱する客がいたかもしれない。パソコンで作った紙でいいから、掲出するべきではないだろうか。

ワンマン機器も使えないようで、ダイヤは限定された。

秋田→横手→湯沢→横手(滞泊)→秋田(他の2両と連結して4両編成)、秋田-羽後本荘往復(単独で2両)でほぼ固定運用。1度(?)、酒田まで行ったこともあったようだ。

お盆の頃にいったん見なくなって、下旬の大曲の花火の頃にまた走って、その後はとんと見なくなったと思っていると、9月初めに仙台へ帰り、現在は仙台で再び運用に入っているそうだ。

E6系と並走

E6系と並走

したがって、今回の105編成は、秋田に転属させたわけではなく、8月初めの夏祭りと下旬の大曲の花火という、秋田支社としての最繁忙期のためだけの、一時的な借用だったことになる。

秋田総合車両センターに入ったままと思われる、N5編成の両端2両はどうなるのだろう。クモハ701-5は復旧するのか、廃車となるのか。そして、無傷のはずの反対側(事故時に最後尾)の先頭車サハ700-5【30日訂正】クハ700-5は。

さらに、今後、車両が不足した時は、また仙台から借りてくるのだろうか。来年の大曲の花火の時には、常磐線は復旧しているはず。

【30日追記】仙台支社では、今秋から来春にかけて、普通列車用電車の一部更新を行う。701系に関しては変化がないとのことだが、ひょっとしたらこれに合わせてやり繰りして701系1本を捻出し、秋田へ転属ということもなくはないかも。

※その後2017~2018年初めにかけて変化が発生。

2両編成と3両編成があり、2両編成28本(2両×28組=56両)、3両編成14本(3両×14組=42両)の計98両の配置。※別に線路幅が広い田沢湖線用が2両×10本配置。

一般に、鉄道車両のうち「電車」と呼ばれるものは、数両を1セットにして固定されたユニットを組んでいて、点検整備以外でこれがバラされることはあまりない。例えば3両編成ならいつも同じ組み合わせの3両がくっついて走っている。

秋田の701系では、同じ製造番号の車両どうしで組み合わされて、「N1編成」などと製造番号の前に「N」が付いた編成番号が振られている。1993年(一部は1994~1995年)の製造以来、この組み合わせが変わることは一度もなかったはず。

今年1月17日。青森県

これにより、N5編成は運用から外され、秋田地区の701系3両編成は、本来より1本少ない13本で回すことになった。

元々、ローテーションで車両基地に待機する予備の車両を確保しているため、短期間なら問題ないし、最悪2両編成を充てることもできただろう。

しかし、長期間となると、他の車両が点検整備で抜ける場合もある。増結や臨時列車で必要数が増えることもある。

事故車両は、秋田総合車両センター(旧・土崎工場)へ搬入され、なかなか復帰できそうにない。

秋田支社はどう対応したか?

こうなった!(7月頃)

こうなった!(7月頃)写真ではごく普通の3両編成。

でも、そうではない。見えづらいけど、正面の貫通扉の窓に「N29」とある。N29編成は、本来は2両編成の車。

向かって正面左側の窓の中にある「ワンマン」表示灯(写真では折りたたまれている)や、側面の客用ドア横にある「入口」「出口」を表示するLED装置、車外スピーカーといった、ワンマン機器が設置されているのが、2両編成の証。(3両編成はN1~N13とN101編成でワンマン非対応)

奥がN29編成。↓が出入口表示。手前の3両編成(N101編成)にはそれが付いていない

奥がN29編成。↓が出入口表示。手前の3両編成(N101編成)にはそれが付いていないそれなのに、これは3両編成。

写真では伝えにくいですが、製造番号を見ると、両端のクモハ701とクハ700はいずれも「-29」。そして、真ん中の運転席のない車は「サハ701-5」。

ドアボタンはどちらも未更新の旧タイプ

ドアボタンはどちらも未更新の旧タイプつまり、事故にあったN5編成からサハ701を抜いて来て、2両だったN29編成の間にはさむことで、“3両編成化”したことになる。秋田以外の地域も含めて701系製造以来初めての車両の組み換え(※)ではないだろうか。

※ここでは、製造時とは違う組み合わせになるという意味で使うことにします。ちなみに701系の3両編成は秋田以外のエリアにはなく、仙台には4両編成(2両×2本ではなく、4両で固定1セット)というのもあるけれど、それ以外はすべて2両編成。

なお、元々のN29編成だった両端2両では、運賃箱など車内のワンマン機器もそのまま。その気になれば、3両編成のままワンマン運転もできてしまいそう。(やっぱりムリかな?)

気になるのは、ドア開閉時のチャイム。秋田の701系では、2両編成では鳴って、3両編成では鳴らないばかりか、ドア開閉のタイミングも違う。この点は改造して揃えてあるのか、バラバラなのか。未確認。

【2017年7月16日追記】2017年7月放送のNHKBS「にっぽん縦断こころ旅」で、一行が津軽線でこの編成に乗車(この記事末尾)した。元2両だった車両では、運賃箱と液晶式運賃表示器は残っており、ドアチャイムは鳴らないようにされて通常の3両編成と同じ動作をしていた。ドアボタンは新タイプに更新されていた。

これによって、3両編成は本来の数が揃ったものの、2両編成は1本減となってしまった。

元々の数が少ない3両編成のほうが、不足による影響が大きく、このような措置を取ったのだろう。

じゃあ、2両編成はどうするんだと思っていたら、7月末。

男鹿線の隣にこんな電車が!!

男鹿線の隣にこんな電車が!!2両編成の701系電車ではあるが、帯の色が赤・白・緑。パンタグラフも違って、ひし形。これは仙台支社の701系。

仙台から融通してもらって、不足を補うことにしたのだった。

色違いが並ぶ

色違いが並ぶ仙台では、東北本線、常磐線、仙山線で701系を使っているが、常磐線に不通区間があったり、他形式も使っていたりして、車両数に余裕があるのだろう。

秋田へ来たのは、仙台では「F2-105」編成と名付けられていた、製造番号105の編成。見えないけど、正面左のガラスに小さく表記されている。

秋田には104番の編成まで配置されているので、その続番。

そればかりか、この105番の編成自体、元々は秋田に配置され「N105」編成を名乗っていた。

製造時に秋田に配置された102~106番の編成は、山形新幹線新庄延伸、花輪線直通快速(旧よねしろ)廃止、東北本線新青森開業といったダイヤ改正を機に、秋田で不要になったりまた必要になったりを繰り返し、仙台との間で行ったり来たりほんろうされている車。

N105編成は、1999年に秋田から仙台へ、2010年に再び秋田へ、2013年に再び仙台へという、経歴のはず。

以前仙台から戻ってきたばかりの2010年12月撮影。「F2-105」表示も残っている

以前仙台から戻ってきたばかりの2010年12月撮影。「F2-105」表示も残っているなお、最初からずっと仙台にいる701系は、正面の貫通扉が緑色に塗装されているが、こちらは無塗装。搭載されるパンタグラフが違うため、仙山線には入線できないという制約もあるようだ。

105編成は新製以来3度目の秋田へ来たことになるが、以前のように帯は交換されずに運用に入った。(土崎工場へ入って、機器の調整作業は行われたらしい)

LEDの行き先表示は、側面は正しく表示していたが、正面は消灯していた。

正面の行き先表示がなく、帯の色が違うと、混乱する客がいたかもしれない。パソコンで作った紙でいいから、掲出するべきではないだろうか。

ワンマン機器も使えないようで、ダイヤは限定された。

秋田→横手→湯沢→横手(滞泊)→秋田(他の2両と連結して4両編成)、秋田-羽後本荘往復(単独で2両)でほぼ固定運用。1度(?)、酒田まで行ったこともあったようだ。

お盆の頃にいったん見なくなって、下旬の大曲の花火の頃にまた走って、その後はとんと見なくなったと思っていると、9月初めに仙台へ帰り、現在は仙台で再び運用に入っているそうだ。

E6系と並走

E6系と並走したがって、今回の105編成は、秋田に転属させたわけではなく、8月初めの夏祭りと下旬の大曲の花火という、秋田支社としての最繁忙期のためだけの、一時的な借用だったことになる。

秋田総合車両センターに入ったままと思われる、N5編成の両端2両はどうなるのだろう。クモハ701-5は復旧するのか、廃車となるのか。そして、無傷のはずの反対側(事故時に最後尾)の先頭車

さらに、今後、車両が不足した時は、また仙台から借りてくるのだろうか。来年の大曲の花火の時には、常磐線は復旧しているはず。

【30日追記】仙台支社では、今秋から来春にかけて、普通列車用電車の一部更新を行う。701系に関しては変化がないとのことだが、ひょっとしたらこれに合わせてやり繰りして701系1本を捻出し、秋田へ転属ということもなくはないかも。

※その後2017~2018年初めにかけて変化が発生。

左が神屋敷・右が大小路

左が神屋敷・右が大小路

上流側

上流側 下流側。この先遠くないところに臨海バイパスがあるとは思えない環境

下流側。この先遠くないところに臨海バイパスがあるとは思えない環境 逆光と風化で読みづらいけど「伽羅橋」?

逆光と風化で読みづらいけど「伽羅橋」? 「きゃらばし」

「きゃらばし」 「昭和十五年」。月は表記なし

「昭和十五年」。月は表記なし 反対側から来た道を振り返る

反対側から来た道を振り返る 松本駅。右の駅ビルは旧駅舎当時のまま?

松本駅。右の駅ビルは旧駅舎当時のまま?

湧き水?

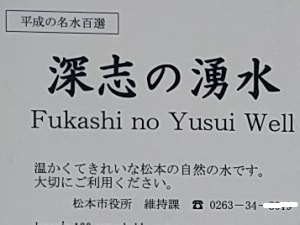

湧き水? 「平成の水百選」に選ばれた「深志の湧水」

「平成の水百選」に選ばれた「深志の湧水」 タウンスニーカー用日野ポンチョ2台

タウンスニーカー用日野ポンチョ2台

電柱ではなく、隣のカーブミラーに添加

電柱ではなく、隣のカーブミラーに添加 三吉タクシー

三吉タクシー 縁石に沿って柵が設置された

縁石に沿って柵が設置された

ぽつぽつと

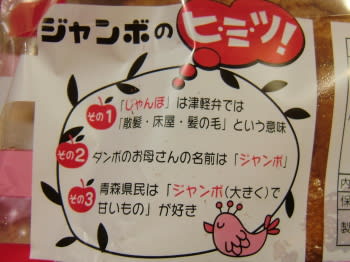

ぽつぽつと ジャンボ 黒糖 555kcal

ジャンボ 黒糖 555kcal

でっかくてベタベタ

でっかくてベタベタ

中はふんわりとしたパン

中はふんわりとしたパン 「ジャンボのヒミツ」

「ジャンボのヒミツ」 だから象なのね

だから象なのね 「N14」編成は水色帯で「青池」カラー

「N14」編成は水色帯で「青池」カラー ノスタルジックビュートレイン

ノスタルジックビュートレイン 「N21」編成は「ブナ」カラー

「N21」編成は「ブナ」カラー 「N36」編成は「くまげら」カラー

「N36」編成は「くまげら」カラー

「満員御礼」

「満員御礼」 電柱に巻き付いているものが2つ

電柱に巻き付いているものが2つ 「合同タクシー マル9 T23-****」

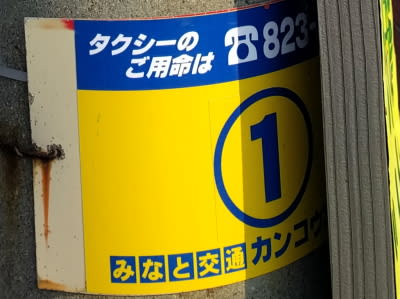

「合同タクシー マル9 T23-****」 こちらは1番

こちらは1番 数字が薄れているけれど「秋田カンコータクシー」

数字が薄れているけれど「秋田カンコータクシー」 いくぶんのびのびとしたかな

いくぶんのびのびとしたかな 大屋根の外に位置するので、雨は降り注ぐ

大屋根の外に位置するので、雨は降り注ぐ なくなってしまった!

なくなってしまった! 青々とした草原?

青々とした草原? クローバーよりは芝っぽい

クローバーよりは芝っぽい 西側から

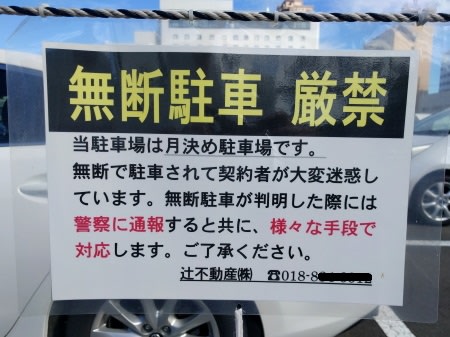

西側から 「無断駐車 厳禁」

「無断駐車 厳禁」

8月22日21時02分アップ

8月22日21時02分アップ 画面が真っ暗(上のNHKのテレビも同様ですが)

画面が真っ暗(上のNHKのテレビも同様ですが) お盆が明けて

お盆が明けて やっと復旧

やっと復旧