日本ではここ10年ほどだろうか、「ネーミングライツの売却」「命名権売却」が広がっている。

スポンサーを募りお金を払ってもらって、公共施設の名称に企業やブランドの名を使えるようすること。日本では、ホールやスタジアムなどにおいて、3~5年くらいの契約期間のことが多い。

スポンサーのことは「パートナー」と呼ぶ所が多いようだ。施設の経営や運営は命名権者とは関係なく、引き続き公的機関が行う。

ネーミングライツ契約では、その施設のもともとの名称(正式名称)はそのままで、それに愛称を付け加えるということのようだが、契約期間中は愛称が優先的に使われるようだ。NHKの番組(例えば野球中継や「のど自慢」など公開番組での会場名として)でも、企業名が放送される。

施設(自治体)側にしてみればいい収入になるし、企業側にもいい宣伝になるのだろうが、何らかの理由(要は命名権を買うほどの施設じゃないとか値段が高すぎるとか)から応募がゼロで話が流れるケースもある。大阪府泉佐野市では、市の名称の命名権を募ったものの、応じた所はなかった。

問題点としては、施設は同じなのに名称がコロコロ変わること。

地元の人が覚えられなければ愛着がわかないし、道案内などで混乱する。企業名が入るので、民間経営かと誤解される恐れもある。

個人的に、印象が強いネーミングライツの施設名は、

・(日本製紙)クリネックススタジアム宮城(Kスタ宮城)

プロ野球・楽天の本拠地としておなじみの正式名称・宮城球場。2008年から今年春までの愛称。

「クリネックス」といえばティッシュペーパー。雨が降ったら、洗濯してしまったティッシュのようにぐちゃぐちゃになりそうな気がしてしまうのは、僕だけか。

・どらやきドラマチックパーク米子(どらドラパーク米子)

以前、山陰へ行った時、たまたまこの名称を目にして、何が何だか分からなかった。

どら焼きの公園? ではなく、鳥取県米子市の運動公園。米子に本社のある和菓子メーカー「丸京製菓」が、主力製品のどら焼きと「ドラマチック」を掛けて命名。

せめて「スポーツ」とか運動公園であることが分かる名称のほうがいいと思うのだけど…

・リンクモア平安閣市民ホール

青森市の「青森市民ホール」が10月からこの名称になる。

青森市で「まちなかフューネラルホーム平安閣」を経営する青森冠婚葬祭互助会がスポンサー。

舞台と客席を備えたホールなわけだが、平安閣といえば冠婚葬祭の印象が強いはず。「市民ホール」とあるものの、葬儀場か何かと誤解されそう。

ちなみに、2007年から2012年まで、「名古屋市民会館」が学校法人と契約して「中京大学文化市民会館(中京大学会館)」となって、大学の施設と誤解されたり、他の学校が使いづらくなったりしたらしい。

・鳩サブレー海岸?

今年の初夏に報道された。

鎌倉市が、市内3つの海水浴場の命名権を最低額100万円で募集し、鳩サブレーの「豊島屋」が1200万円×10年で購入。※海岸自体の名称ではなく、海水浴場の名称。

「鳩サブレー海岸」になってもおかしくなかったのに、豊島屋は親しんだ名称を変えたくないと、従来の名称をそのまま使うことにした。つまり、単にカネを払って寄付しただけの状態。

このことは多くの人に好意的に受け止められ、豊島屋のイメージ向上につながったようだ。

これ以前の2010年頃には、渋谷の「宮下公園」で、命名権を購入したのに名称はそのままだったケースがあった。これは鎌倉とは違った経緯。

ナイキが命名権を購入したのだが、諸般の事情から反対運動が起こり、結局、元の名称を使い続ける(命名権料支払いは継続)ことになったそうだ。

以上、長い前置き。

これまで秋田県内では、ネーミングライツが成立した施設はなかったが、募集されたことはあった。

県が2008年に、県立総合プール、県立野球場、県立男鹿水族館の命名権を募集。年間契約額は水族館が1000万円、他が500万円だったそうだが、応募がなかった。

そもそも、野球場には「こまちスタジアム」、水族館には「GAO」という定着した愛称が当時すでにあったのに、それにさらに愛称を付ける(既存の愛称を組み入れた命名にすることが条件だったそうだが、必然的に長ったらしくなる)のはヘンだと思った。

そんな秋田でも、9月から初のネーミングライツが実施される。

秋田市の八橋運動公園内にある、秋田市教育委員会管轄の2つの体育施設。

8月2日付秋田魁新報地域面によれば「新たな財源の確保が狙い」。秋田市のホームページでは「施設機能の充実や適切な維持・管理に努め、利用者サービスの向上とスポーツ振興の一層の促進を図ります」。

募集された施設は、「八橋運動公園球技場」と「八橋運動公園第2球技場」。

前者の球技場は一般に「八橋球技場」「球技場」と呼ばれ、八橋運動公園内の位置としては旧国道寄りの北側・日吉神社の向かいにある。(後述の通り、現地の表示は正式名称ではなかった?)

屋根付きのスタンドがあり、今シーズンからサッカーJ3・ブラウブリッツ秋田のホームゲームが行われている。

かつては「ラグビー場」という名称だった。正面の道路沿いにはシランが植えられている。

第2球技場のほうは、球技場の南東側・運動公園全体でも南東角に位置し、山王大通りとけやき通りに接する。「県庁西」交差点の角。

広大な1つのグラウンドに見えるが、その東側だけが第2球技場で、西側は「八橋健康広場」。

グラウンドの広さはどちらも9940平方メートルだが、第2球技場は人工芝(今年度から)で観客席あり、健康広場は天然芝、客席なしの違いのようだ。

以前は「軟式野球場」とか「市民広場」と呼んでいたんだっけ?

さて、本題に戻って。

2施設の命名権購入に名乗りを上げたのは、球技場が3社、第2球技場が1社。いずれも秋田市内の企業とのこと。

球技場はもっとも高い年間325万円を提示した秋田銀行、第2球技場は年額72万円でイベント会社「スペースプロジェクト」と契約が結ばれた。契約相手のことを秋田市でも「ネーミングライツ・パートナー」と呼んでいる。

いずれも今年9月1日から2017年3月31日までの契約。

愛称は、「あきぎんスタジアム」と「スペースプロジェクト・ドリームフィールド」。

「スペースプロジェクト・ドリームフィールド」は、覚えられそうにない。

そもそも、「第2球技場」自体がスポーツ関係者以外にはあまり浸透していない。

さらに失礼ながらパートナーとなった企業名があまりメジャーではなく、その上覚えづらい「ドリームフィールド」だから。略す時はどうすればいいんだろう。(後述)

「あきぎんスタジアム」は、覚えやすい。順当なところ。

ホームゲームで使うブラウブリッツの公式発表によれば、略称は「A-スタ」だそう。ただし、これは、サッカーの試合場としての略称ということで、サッカー以外の場面でもA-スタが略称というわけではないようだ。秋田市側ではA-スタとはひとことも使っていない。(略さないほうが宣伝効果は大きいし)

サッカーのサポーターの皆さんは、全国各地の愛称付き施設にも親しんでいるだろうから、定着することだろう。

一般市民にはどうだろうか。覚えやすい名称ではあるが、定着している「球技場」の名前が変わることに戸惑う市民はいるだろう。

まず、「スタジアム」だと野球場と誤解されるかもしれない。

さらに、上記の問題点のように、公設公営でない「秋田銀行が運営する民営のスタジアム」と誤解されるかもしれない。秋田市内には保戸野に銀行が所有・管理する「あきぎん体育館」があり、名前だけでは両者の性格の違いが分からない。

命名権を買ってもらったからには、施設側ではその名称を目立つように表示して、広告効果を上げるはず。【2015年4月5日訂正】表示類は、命名権を買った側が自己負担で設置し、終了時に原状回復することになっているようだ。

球技場→あきぎんスタジアムでは、道路に面した正面(神社の向かい)に表示があるので、それを変更するのは想像できた。

以前の「秋田市八橋球技場」の表示。「運動公園」は入っていない

以前の「秋田市八橋球技場」の表示。「運動公園」は入っていない

先々週には、文字が剥がされ、跡とサビが残った

先々週には、文字が剥がされ、跡とサビが残った

先週末には、きれいにされて既に「あきぎんスタジアム」に

先週末には、きれいにされて既に「あきぎんスタジアム」に

正面には、赤い秋銀のロゴマークと黒で「あきぎんスタジアム Akigin Stadium」の表示が設置された。

以前は英字では「Football Stadium」とあり、むしろ日本語より施設の目的が明白だったが、それはなくなって(表立っては見えなくなって)しまった。

新表示は9月1日に除幕式でも行って、それまでは隠しておくのかと思ったら、8月中に既に堂々と出ていたのが少々意外。今日行われたサッカーの試合時も、この状態だったようだ。

除幕式自体は実際に行われるようで、秋田市秘書課の市長の予定には、1日の11時30分から「看板除幕式」とある。(だけど、総務課発表の市役所全体の「今週の行事予定」には未記載)

改めて隠すのか。

【3日追記】2日付秋田魁新報 秋田市地域面で除幕式が報道された。あきぎんスタジアム正面の表示に白い幕をかけて、除幕した。

「市内に設置された案内看板も今月中をめどに変更される予定。」とのこと。

スタジアム内にも、「あきぎんスタジアム」の表示が設置されていた。

銀行の看板と同じエンジ色に白文字

銀行の看板と同じエンジ色に白文字

第2球技場→スペースプロジェクト・ドリームフィールドのほうは(隣の健康広場も同様だが)、今までは特に施設名称の表示板はなかった。

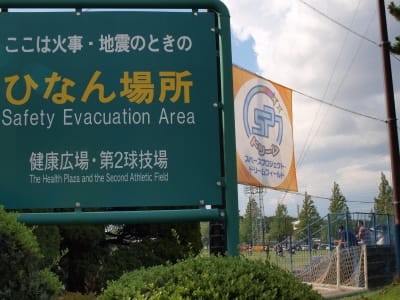

ここがそういう名称であることを知らせるものは、公園全体の案内図とか避難場所の表示板ぐらいだった。(名称が市民に浸透しない一因かもしれない)

そんな第2球技場に名前を付けても、宣伝効果は限定的で、だから応募も1社だけで安い値段だったのかな、などと思っていたら…

表示が設置された!

表示が設置された!

金曜日の午後に設置作業をしていた。「SPドリーム」ってのが略称か?

ネット3面(1面は健康広場との境なのでネット自体ない)の高い位置に、横長や正方形の幕状の表示が設置された。さらに、

北側・駐車場側

北側・駐車場側

けやき通りから駐車場に入るところに看板(従来は「P」だけだったはず)が、駐車場から場内に入るネットの切れ目(?)にゲート状の物体がそれぞれ設置された。

ゲートは幼稚園の運動会の入場門のようでちょっと安っぽい気もしなくはないが、契約年数からすればこれで充分かも。

【2015年4月5日追記】「秋田市教育委員会ネーミングライツ導入に関するガイドライン」において、看板類の表示変更と終了時の原状回復は、ネーミングライツパートナー側が契約料とは別に負担することになっていた。したがって、2施設の表示の違いは、各社の方針やかけた費用の違いということになる。

これらによって、大通りから「SPドリーム」の表示を見ることができる。狭い道にしか面していないあきぎんスタジアムよりも、むしろ宣伝効果は高いかもしれない。

県庁西交差点角。避難場所看板は「第2球技場」のまま

県庁西交差点角。避難場所看板は「第2球技場」のまま

今のところ、公園全体の案内図、第2球技場の人工芝がTOTOの助成を受けたことの表示板、避難場所の看板は変更されていない。【2015年6月11日追記】2015年6月現在、避難場所の看板は変更なし。

変える義理はないのだろうが、中央交通のバス停「球技場前」も変わる気配はない。

秋田市の公式ホームページでは、8月27日付で両施設の紹介ページに「あきぎんスタジアム(球技場)」などと愛称が表示された。

一方、今日現在、ブラウブリッツ公式ホームページの試合予定の会場名は「秋田市八橋運動公園球技場」のまま。

鳥取市営サッカー場は愛称で表示されている

鳥取市営サッカー場は愛称で表示されている

せっかく命名権を買ってもらったのだから、こうした間接的な各方面にも配慮したほうがいいかも。

【3日追記】3日現在、ブラウブリッツホームページでは、やはり「あきぎんスタジアム」の名は出ていない。

しかし、練習場所としては「スペースプロジェクト・ドリームフィールド(秋田市八橋運動公園第2球技場)」となっていて、ちぐはぐ。

2008年の県の命名権売却が成立しなかったのは、やはりお値段の高さだろうか。

魁によれば、秋田市では「命名権を導入する施設の拡大も検討したい」そうだ。県でも、値段を下げれば、例えば県民会館(複合施設になるんだっけ)とか県立体育館でも実施できるのではないだろうか。

そうなれば、名乗りを上げるのは、北都銀行、辻兵、たけや、いとく、プライウッド、中央交通…???

その時は、ややこしくなく、覚えやすい名称でお願いします。

※続きの話題 秋田市のネーミングライツ第2弾、報道におけるネーミングライツの使われ方など。

※八橋の2施設とも、2017年4月以降も契約が更新され、(差し当たっては)2020年3月まで同じ名前が使われることになった。あきぎんスタジアムの表示のその後。さらに関連した話。

スポンサーを募りお金を払ってもらって、公共施設の名称に企業やブランドの名を使えるようすること。日本では、ホールやスタジアムなどにおいて、3~5年くらいの契約期間のことが多い。

スポンサーのことは「パートナー」と呼ぶ所が多いようだ。施設の経営や運営は命名権者とは関係なく、引き続き公的機関が行う。

ネーミングライツ契約では、その施設のもともとの名称(正式名称)はそのままで、それに愛称を付け加えるということのようだが、契約期間中は愛称が優先的に使われるようだ。NHKの番組(例えば野球中継や「のど自慢」など公開番組での会場名として)でも、企業名が放送される。

施設(自治体)側にしてみればいい収入になるし、企業側にもいい宣伝になるのだろうが、何らかの理由(要は命名権を買うほどの施設じゃないとか値段が高すぎるとか)から応募がゼロで話が流れるケースもある。大阪府泉佐野市では、市の名称の命名権を募ったものの、応じた所はなかった。

問題点としては、施設は同じなのに名称がコロコロ変わること。

地元の人が覚えられなければ愛着がわかないし、道案内などで混乱する。企業名が入るので、民間経営かと誤解される恐れもある。

個人的に、印象が強いネーミングライツの施設名は、

・(日本製紙)クリネックススタジアム宮城(Kスタ宮城)

プロ野球・楽天の本拠地としておなじみの正式名称・宮城球場。2008年から今年春までの愛称。

「クリネックス」といえばティッシュペーパー。雨が降ったら、洗濯してしまったティッシュのようにぐちゃぐちゃになりそうな気がしてしまうのは、僕だけか。

・どらやきドラマチックパーク米子(どらドラパーク米子)

以前、山陰へ行った時、たまたまこの名称を目にして、何が何だか分からなかった。

どら焼きの公園? ではなく、鳥取県米子市の運動公園。米子に本社のある和菓子メーカー「丸京製菓」が、主力製品のどら焼きと「ドラマチック」を掛けて命名。

せめて「スポーツ」とか運動公園であることが分かる名称のほうがいいと思うのだけど…

・リンクモア平安閣市民ホール

青森市の「青森市民ホール」が10月からこの名称になる。

青森市で「まちなかフューネラルホーム平安閣」を経営する青森冠婚葬祭互助会がスポンサー。

舞台と客席を備えたホールなわけだが、平安閣といえば冠婚葬祭の印象が強いはず。「市民ホール」とあるものの、葬儀場か何かと誤解されそう。

ちなみに、2007年から2012年まで、「名古屋市民会館」が学校法人と契約して「中京大学文化市民会館(中京大学会館)」となって、大学の施設と誤解されたり、他の学校が使いづらくなったりしたらしい。

・鳩サブレー海岸?

今年の初夏に報道された。

鎌倉市が、市内3つの海水浴場の命名権を最低額100万円で募集し、鳩サブレーの「豊島屋」が1200万円×10年で購入。※海岸自体の名称ではなく、海水浴場の名称。

「鳩サブレー海岸」になってもおかしくなかったのに、豊島屋は親しんだ名称を変えたくないと、従来の名称をそのまま使うことにした。つまり、単にカネを払って寄付しただけの状態。

このことは多くの人に好意的に受け止められ、豊島屋のイメージ向上につながったようだ。

これ以前の2010年頃には、渋谷の「宮下公園」で、命名権を購入したのに名称はそのままだったケースがあった。これは鎌倉とは違った経緯。

ナイキが命名権を購入したのだが、諸般の事情から反対運動が起こり、結局、元の名称を使い続ける(命名権料支払いは継続)ことになったそうだ。

以上、長い前置き。

これまで秋田県内では、ネーミングライツが成立した施設はなかったが、募集されたことはあった。

県が2008年に、県立総合プール、県立野球場、県立男鹿水族館の命名権を募集。年間契約額は水族館が1000万円、他が500万円だったそうだが、応募がなかった。

そもそも、野球場には「こまちスタジアム」、水族館には「GAO」という定着した愛称が当時すでにあったのに、それにさらに愛称を付ける(既存の愛称を組み入れた命名にすることが条件だったそうだが、必然的に長ったらしくなる)のはヘンだと思った。

そんな秋田でも、9月から初のネーミングライツが実施される。

秋田市の八橋運動公園内にある、秋田市教育委員会管轄の2つの体育施設。

8月2日付秋田魁新報地域面によれば「新たな財源の確保が狙い」。秋田市のホームページでは「施設機能の充実や適切な維持・管理に努め、利用者サービスの向上とスポーツ振興の一層の促進を図ります」。

募集された施設は、「八橋運動公園球技場」と「八橋運動公園第2球技場」。

前者の球技場は一般に「八橋球技場」「球技場」と呼ばれ、八橋運動公園内の位置としては旧国道寄りの北側・日吉神社の向かいにある。(後述の通り、現地の表示は正式名称ではなかった?)

屋根付きのスタンドがあり、今シーズンからサッカーJ3・ブラウブリッツ秋田のホームゲームが行われている。

かつては「ラグビー場」という名称だった。正面の道路沿いにはシランが植えられている。

第2球技場のほうは、球技場の南東側・運動公園全体でも南東角に位置し、山王大通りとけやき通りに接する。「県庁西」交差点の角。

広大な1つのグラウンドに見えるが、その東側だけが第2球技場で、西側は「八橋健康広場」。

グラウンドの広さはどちらも9940平方メートルだが、第2球技場は人工芝(今年度から)で観客席あり、健康広場は天然芝、客席なしの違いのようだ。

以前は「軟式野球場」とか「市民広場」と呼んでいたんだっけ?

なお、近くにある山王大通りのバス停の名称は「八橋市民広場・裁判所前」のままとなっている。

それに「球技場前(かつてはラグビー場前)」というバス停が旧国道側(通町経由将軍野線)と球技場の真ん前(泉山王環状線)にあるものの、球技場の最寄りバス停としては山王大通りのものが公式に紹介されている。

環状線はともかく、将軍野線も今は毎時1本まで減便されて、使いものにならなくなってしまったからね…

(再掲)手書き表示の市営バス~移管直後は将軍野線下りは「ラ“ク”ビー場前」だった

(再掲)手書き表示の市営バス~移管直後は将軍野線下りは「ラ“ク”ビー場前」だった

それに「球技場前(かつてはラグビー場前)」というバス停が旧国道側(通町経由将軍野線)と球技場の真ん前(泉山王環状線)にあるものの、球技場の最寄りバス停としては山王大通りのものが公式に紹介されている。

環状線はともかく、将軍野線も今は毎時1本まで減便されて、使いものにならなくなってしまったからね…

(再掲)手書き表示の市営バス~移管直後は将軍野線下りは「ラ“ク”ビー場前」だった

(再掲)手書き表示の市営バス~移管直後は将軍野線下りは「ラ“ク”ビー場前」だったさて、本題に戻って。

2施設の命名権購入に名乗りを上げたのは、球技場が3社、第2球技場が1社。いずれも秋田市内の企業とのこと。

球技場はもっとも高い年間325万円を提示した秋田銀行、第2球技場は年額72万円でイベント会社「スペースプロジェクト」と契約が結ばれた。契約相手のことを秋田市でも「ネーミングライツ・パートナー」と呼んでいる。

いずれも今年9月1日から2017年3月31日までの契約。

愛称は、「あきぎんスタジアム」と「スペースプロジェクト・ドリームフィールド」。

「スペースプロジェクト・ドリームフィールド」は、覚えられそうにない。

そもそも、「第2球技場」自体がスポーツ関係者以外にはあまり浸透していない。

さらに失礼ながらパートナーとなった企業名があまりメジャーではなく、その上覚えづらい「ドリームフィールド」だから。略す時はどうすればいいんだろう。(後述)

「あきぎんスタジアム」は、覚えやすい。順当なところ。

ホームゲームで使うブラウブリッツの公式発表によれば、略称は「A-スタ」だそう。ただし、これは、サッカーの試合場としての略称ということで、サッカー以外の場面でもA-スタが略称というわけではないようだ。秋田市側ではA-スタとはひとことも使っていない。(略さないほうが宣伝効果は大きいし)

サッカーのサポーターの皆さんは、全国各地の愛称付き施設にも親しんでいるだろうから、定着することだろう。

一般市民にはどうだろうか。覚えやすい名称ではあるが、定着している「球技場」の名前が変わることに戸惑う市民はいるだろう。

まず、「スタジアム」だと野球場と誤解されるかもしれない。

さらに、上記の問題点のように、公設公営でない「秋田銀行が運営する民営のスタジアム」と誤解されるかもしれない。秋田市内には保戸野に銀行が所有・管理する「あきぎん体育館」があり、名前だけでは両者の性格の違いが分からない。

命名権を買ってもらったからには、

球技場→あきぎんスタジアムでは、道路に面した正面(神社の向かい)に表示があるので、それを変更するのは想像できた。

以前の「秋田市八橋球技場」の表示。「運動公園」は入っていない

以前の「秋田市八橋球技場」の表示。「運動公園」は入っていない 先々週には、文字が剥がされ、跡とサビが残った

先々週には、文字が剥がされ、跡とサビが残った 先週末には、きれいにされて既に「あきぎんスタジアム」に

先週末には、きれいにされて既に「あきぎんスタジアム」に正面には、赤い秋銀のロゴマークと黒で「あきぎんスタジアム Akigin Stadium」の表示が設置された。

以前は英字では「Football Stadium」とあり、むしろ日本語より施設の目的が明白だったが、それはなくなって(表立っては見えなくなって)しまった。

新表示は9月1日に除幕式でも行って、それまでは隠しておくのかと思ったら、8月中に既に堂々と出ていたのが少々意外。今日行われたサッカーの試合時も、この状態だったようだ。

除幕式自体は実際に行われるようで、秋田市秘書課の市長の予定には、1日の11時30分から「看板除幕式」とある。(だけど、総務課発表の市役所全体の「今週の行事予定」には未記載)

改めて隠すのか。

【3日追記】2日付秋田魁新報 秋田市地域面で除幕式が報道された。あきぎんスタジアム正面の表示に白い幕をかけて、除幕した。

「市内に設置された案内看板も今月中をめどに変更される予定。」とのこと。

スタジアム内にも、「あきぎんスタジアム」の表示が設置されていた。

銀行の看板と同じエンジ色に白文字

銀行の看板と同じエンジ色に白文字第2球技場→スペースプロジェクト・ドリームフィールドのほうは(隣の健康広場も同様だが)、今までは特に施設名称の表示板はなかった。

ここがそういう名称であることを知らせるものは、公園全体の案内図とか避難場所の表示板ぐらいだった。(名称が市民に浸透しない一因かもしれない)

そんな第2球技場に名前を付けても、宣伝効果は限定的で、だから応募も1社だけで安い値段だったのかな、などと思っていたら…

表示が設置された!

表示が設置された!金曜日の午後に設置作業をしていた。「SPドリーム」ってのが略称か?

ネット3面(1面は健康広場との境なのでネット自体ない)の高い位置に、横長や正方形の幕状の表示が設置された。さらに、

北側・駐車場側

北側・駐車場側けやき通りから駐車場に入るところに看板(従来は「P」だけだったはず)が、駐車場から場内に入るネットの切れ目(?)にゲート状の物体がそれぞれ設置された。

ゲートは幼稚園の運動会の入場門のようでちょっと安っぽい気もしなくはないが、契約年数からすればこれで充分かも。

【2015年4月5日追記】「秋田市教育委員会ネーミングライツ導入に関するガイドライン」において、看板類の表示変更と終了時の原状回復は、ネーミングライツパートナー側が契約料とは別に負担することになっていた。したがって、2施設の表示の違いは、各社の方針やかけた費用の違いということになる。

これらによって、大通りから「SPドリーム」の表示を見ることができる。狭い道にしか面していないあきぎんスタジアムよりも、むしろ宣伝効果は高いかもしれない。

県庁西交差点角。避難場所看板は「第2球技場」のまま

県庁西交差点角。避難場所看板は「第2球技場」のまま今のところ、公園全体の案内図、第2球技場の人工芝がTOTOの助成を受けたことの表示板、避難場所の看板は変更されていない。【2015年6月11日追記】2015年6月現在、避難場所の看板は変更なし。

変える義理はないのだろうが、中央交通のバス停「球技場前」も変わる気配はない。

秋田市の公式ホームページでは、8月27日付で両施設の紹介ページに「あきぎんスタジアム(球技場)」などと愛称が表示された。

一方、今日現在、ブラウブリッツ公式ホームページの試合予定の会場名は「秋田市八橋運動公園球技場」のまま。

鳥取市営サッカー場は愛称で表示されている

鳥取市営サッカー場は愛称で表示されているせっかく命名権を買ってもらったのだから、こうした間接的な各方面にも配慮したほうがいいかも。

【3日追記】3日現在、ブラウブリッツホームページでは、やはり「あきぎんスタジアム」の名は出ていない。

しかし、練習場所としては「スペースプロジェクト・ドリームフィールド(秋田市八橋運動公園第2球技場)」となっていて、ちぐはぐ。

2008年の県の命名権売却が成立しなかったのは、やはりお値段の高さだろうか。

魁によれば、秋田市では「命名権を導入する施設の拡大も検討したい」そうだ。県でも、値段を下げれば、例えば県民会館(複合施設になるんだっけ)とか県立体育館でも実施できるのではないだろうか。

そうなれば、名乗りを上げるのは、北都銀行、辻兵、たけや、いとく、プライウッド、中央交通…???

その時は、ややこしくなく、覚えやすい名称でお願いします。

※続きの話題 秋田市のネーミングライツ第2弾、報道におけるネーミングライツの使われ方など。

※八橋の2施設とも、2017年4月以降も契約が更新され、(差し当たっては)2020年3月まで同じ名前が使われることになった。あきぎんスタジアムの表示のその後。さらに関連した話。

(再掲)秋田のおやき

(再掲)秋田のおやき 3個1パック

3個1パック 「津軽名物しとぎ餅」のシールや表示

「津軽名物しとぎ餅」のシールや表示 これが津軽のしとぎ餅

これが津軽のしとぎ餅 ウラ面は真っ白

ウラ面は真っ白

「津軽どら」

「津軽どら」

「りんごおこし」

「りんごおこし」 「青ねじり」

「青ねじり」 青ねじりでは特に立派なワニ

青ねじりでは特に立派なワニ 「黒糖塗り 縄文焼」

「黒糖塗り 縄文焼」 建物が解体されて更地になった

建物が解体されて更地になった Googleマップより

Googleマップより 左が異人館

左が異人館 手前が筒井ビル。ラーメン屋に行列ができている

手前が筒井ビル。ラーメン屋に行列ができている 玄関付近を拡大

玄関付近を拡大 2010年2月撮影

2010年2月撮影 2013年11月撮影

2013年11月撮影 向かい側から

向かい側から 解体後

解体後 2012年のストリートビューより

2012年のストリートビューより 8月中旬。改装工事はまだの模様

8月中旬。改装工事はまだの模様 2枠分を使っている

2枠分を使っている 弘前大学前(上り)の電照式バス停

弘前大学前(上り)の電照式バス停 ストリートビューより車道側から同じバス停

ストリートビューより車道側から同じバス停 公道を通れば青のルート。抜け道+園内通路の赤ルートのほうが短い。太い部分がその抜け道

公道を通れば青のルート。抜け道+園内通路の赤ルートのほうが短い。太い部分がその抜け道 まっすぐが抜け道。この時は駐車車両はいないが、びっしり駐まっていることもある

まっすぐが抜け道。この時は駐車車両はいないが、びっしり駐まっていることもある 左方向が抜け道。左後方に見える小屋のようなものが湧き水跡

左方向が抜け道。左後方に見える小屋のようなものが湧き水跡 地理院地図より

地理院地図より 2012年10月撮影のストリートビューより。写っている人は通り抜け中? ※駐車場の名称が大字レベルで大雑把だ。

2012年10月撮影のストリートビューより。写っている人は通り抜け中? ※駐車場の名称が大字レベルで大雑把だ。 「契約者以外の車と人の通り抜けは固く厳禁します。」

「契約者以外の車と人の通り抜けは固く厳禁します。」 2012年10月のストリートビューより。右が駐車場

2012年10月のストリートビューより。右が駐車場 ストリートビューより。かつて看板があった位置(上の画像の反対側)。看板状のものは立っているが、

ストリートビューより。かつて看板があった位置(上の画像の反対側)。看板状のものは立っているが、 広くなった?!

広くなった?! ついに大潟村も公開された

ついに大潟村も公開された 城西大橋から。曇り空ながら岩木山はきれい

城西大橋から。曇り空ながら岩木山はきれい (再掲)以前のマップ

(再掲)以前のマップ 円形校舎が見られる

円形校舎が見られる ジョッパル改めヒロロ

ジョッパル改めヒロロ

小さい画面が2013年5月、大きい画面が2014年5月

小さい画面が2013年5月、大きい画面が2014年5月 脇道側から

脇道側から 小さいほうが2014年5月、大きいほうが2014年6月

小さいほうが2014年5月、大きいほうが2014年6月 ストリートビューでも確認できた

ストリートビューでも確認できた 少し遠くから

少し遠くから (再掲)2013年2月。円形校舎側から

(再掲)2013年2月。円形校舎側から

あれれ!?

あれれ!? 「Hino」の翼のエンブレムも懐かしい

「Hino」の翼のエンブレムも懐かしい 前にだけドアがある「トップドア」

前にだけドアがある「トップドア」 後部

後部 以前の表示

以前の表示 現在の表示 ※撮影した角度の関係でゆがんでいます

現在の表示 ※撮影した角度の関係でゆがんでいます ヘッドライト周りが凝っている。銀色のバンパーはきれいに磨かれている

ヘッドライト周りが凝っている。銀色のバンパーはきれいに磨かれている 改めて後部

改めて後部 ドア側前方

ドア側前方 窓越しに車内を拝見

窓越しに車内を拝見 リベット(鋲)が並ぶボディに「HinoBody」=製造した日野車体工業のエンブレム

リベット(鋲)が並ぶボディに「HinoBody」=製造した日野車体工業のエンブレム (再掲・2012年撮影)弘南バスの1989年式ブルーリボン。これでも充分長持ちではある。

(再掲・2012年撮影)弘南バスの1989年式ブルーリボン。これでも充分長持ちではある。

2011年の旭川・三丁目橋左岸(東側)の状況

2011年の旭川・三丁目橋左岸(東側)の状況 こうなっていた

こうなっていた 左右4か所にむしろ

左右4か所にむしろ この程度の量

この程度の量 (再掲)

(再掲) 「通行止」っておっしゃいますが…

「通行止」っておっしゃいますが… 南側出入口

南側出入口 中からの視点。右へ行こうとして自転車とぶつかるケースはあり得るから、多少は有効か?

中からの視点。右へ行こうとして自転車とぶつかるケースはあり得るから、多少は有効か? 中に水たまりができたこともあった

中に水たまりができたこともあった

「この地下通路は税金の無駄遣い」

「この地下通路は税金の無駄遣い」 現在の店舗は、主にかつて銀行だった位置に当たるはず

現在の店舗は、主にかつて銀行だった位置に当たるはず ずらりと並んだ貸切バス

ずらりと並んだ貸切バス ゆったりと勢揃い

ゆったりと勢揃い 先代と先々代

先代と先々代 どの車がお好みですか?

どの車がお好みですか? 今年もいつもと変わらぬ「お盆とうろう」。198円だった

今年もいつもと変わらぬ「お盆とうろう」。198円だった 「お供え」

「お供え」 左から八甲田・桃山・月餅

左から八甲田・桃山・月餅 春日まんじゅう

春日まんじゅう いもすけどん

いもすけどん 落雁・やまざき煉ようかん小倉

落雁・やまざき煉ようかん小倉

八甲田といもすけどん

八甲田といもすけどん 県境付近(十二湖-岩館のどこか)

県境付近(十二湖-岩館のどこか) 今は楽しめない車窓ということになる

今は楽しめない車窓ということになる これがファンタジーライトだ!

これがファンタジーライトだ!

トンネルの外でも、わずかに見える

トンネルの外でも、わずかに見える ブラックライトが消えて通常の蛍光灯が点灯した状態。ゴミか汚れが付着したように見えるのが、蛍光塗料で描かれた星

ブラックライトが消えて通常の蛍光灯が点灯した状態。ゴミか汚れが付着したように見えるのが、蛍光塗料で描かれた星 (再掲)以前の光景

(再掲)以前の光景 海の中に…

海の中に… !

! 黄色いファイルが入っていた

黄色いファイルが入っていた 「ひのちゃん」

「ひのちゃん」 東能代駅ホーム(2番線を1番線側から)

東能代駅ホーム(2番線を1番線側から) 弘前から雨の奥羽本線を上る(乗客が立ち入りできる、ワンマン電車後部運転台から)

弘前から雨の奥羽本線を上る(乗客が立ち入りできる、ワンマン電車後部運転台から) 碇ケ関に到着

碇ケ関に到着

「碇ヶ関」? ※スペースが限られているので、やむなくこうしているのかもしれない

「碇ヶ関」? ※スペースが限られているので、やむなくこうしているのかもしれない 旭川・二丁目橋

旭川・二丁目橋 太平川桜並木・楢山付近

太平川桜並木・楢山付近 (再掲)ほぼ同じアングルの通常の風景

(再掲)ほぼ同じアングルの通常の風景 太平川・愛宕下橋の水位

太平川・愛宕下橋の水位 初日の秋田駅前大屋根

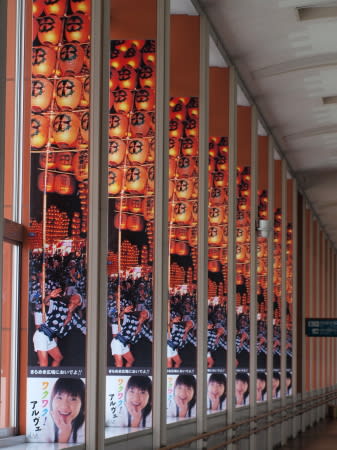

初日の秋田駅前大屋根 秋田駅自由通路東口寄り

秋田駅自由通路東口寄り なんかいい感じ

なんかいい感じ 秋田駅で折り返しの車内整備中の「リゾートしらかみ」

秋田駅で折り返しの車内整備中の「リゾートしらかみ」

「JARS」の文字とフキノトウの絵

「JARS」の文字とフキノトウの絵 アトリオン仲小路側出入口

アトリオン仲小路側出入口

(2010年の写真を再掲)

(2010年の写真を再掲) 竿燈と水玉!

竿燈と水玉!

これぞ秋田の夏の光景

これぞ秋田の夏の光景

秋田市役所竿燈会は国民文化祭を提灯でPR

秋田市役所竿燈会は国民文化祭を提灯でPR 中央分離帯を挟んで、銀行2行が競演

中央分離帯を挟んで、銀行2行が競演 AABの半纏はまだ旧ロゴ

AABの半纏はまだ旧ロゴ 最前列は無理でも、3列目辺りからなら見放題

最前列は無理でも、3列目辺りからなら見放題 右下に市女笠姿の女性2人が写っている。JA全農あきたの竿燈にくっ付いて歩く「ミスあきたこまち」

右下に市女笠姿の女性2人が写っている。JA全農あきたの竿燈にくっ付いて歩く「ミスあきたこまち」